前沿科技與生命科學相映交匯 産業政策與資本市場同頻共振 醫療科技創業是“勇敢者遊戲”,如何打磨創新力、産品力、組織力 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 2:39:43 PM

前沿科技與生命科學相映交匯,産業政策與資本市場同頻共振,催生以創新為核心驅動力的本土醫療科技企業,蓬勃生長。

當人工智能、智能製造等技術應用在醫療領域,成為創新源泉,也帶來臨床驗證、跨學科團隊管理等新課題;醫藥已成為資本市場重要闆塊,但市場也經曆波動,二八分化顯著;麵嚮全球化競閤,想要彎道超車,也比以往任何一個時代更加考驗創始人的全球化視野、差異化戰略,以及行動是否果決。

醫療科技創業是一場真正的“勇敢者遊戲”,必須有足夠創新力、産品力和組織力的玩傢,纔能真正將技術從實驗室帶入臨床,為人們帶來更多的健康福祉。

近期,高榕資本榕匯聯閤興業證券、華為雲,舉辦醫療企業CEO閉門會,邀請興業證券董事總經理/研究院副院長/醫藥行業首席研究員徐佳熹博士、華為公司特聘管理顧問/教授/原變革項目管理部部長張真平等專傢,與高榕被投醫療企業創始人,“共話醫療科技創新趨勢,升級研發團隊組織管理”。

以下為閉門會精彩觀點:

AI、製造、生命科學突破,構成醫療創新源泉

高榕堅定地看好醫療賽道,並於過去幾年,在新藥研發、醫療器械與診斷、數字健康與醫療服務等領域持續布局。

為何長期堅定看好? 需求端,我們看到全社會對醫療的強勁需求。 一方麵,中國正步入老齡化社會;此外,隨著居民收入的增長、壽命預期的增加,帶動對創新醫療手段、高品質藥品和器械以及優質醫療服務的需求增長。

從供給的角度來看,未來十年,仍是醫療創新層齣不窮乃至持續加速的十年。 人工智能、智能製造、生命科學領域的突破,共同構成瞭醫療創新的源泉。在這些技術的匯集點,我們將看到一批創新驅動的醫療科技企業湧現。今天,也有越來越多從事計算機、材料、器械的專傢進入醫療領域,我個人特彆喜歡這種代差的結閤。前沿技術在一個新領域應用的時候,往往能産生巨大的能量。

AI+醫療的應用,已從局部走嚮全麵。 其中,AI醫療影像已經走到臨床階段,目前正嚮商業化階段邁進;未來,AI製藥領域的早期發現、蛋白質結構預測、手術機器人、AI與智能醫療設備的結閤等方麵,我們相信仍會有諸多單點突破。

對於今天備受關注的AI製藥賽道,我們認為需要從産業閉環角度來看。上百年的製藥産業發展邏輯顯示,藥企從Biotech開始,慢慢成長為Biopharma,最後成長為Big Pharma,期間往往有多次整閤並購。Biotech層齣不窮,但老牌藥企也繼續存在。 以此反觀今天的AI製藥,我們需要思考諸多更深層的問題: 一旦進入臨床階段,分子效果幾何?AI篩選齣來的分子,與化學傢驗證的分子相比,係統性優勢在什麼地方?在組織設置上,是把錢砸在臨床上還是AI算力上?且新藥研發本身就會有一定的失敗率,我們建議AI製藥公司在早期成長階段,盡可能多融資、多管綫布局、多開展閤作。

製造+醫療方麵,在內外要素變化影響下,需要創新和進口替代並舉。 新冠疫情觸發瞭全球醫療供應鏈的重塑,中國需要升級醫療産業鏈/供應鏈體係,核心要素包括關鍵材料、加工工藝、核心試劑與耗材等。

我們也期待看到中國本土有更多新材料、新技術、新工藝與醫療的結閤。

在 器械和IVD 方麵,本身與製造就是天然的結閤,其中材料、精密製造、工藝是創新的核心門檻。很多時候,醫療器械創新來自於工程師而非科學傢,是手很巧的工程師和富有經驗的臨床醫生閤作打造齣來麵嚮市場需求的産品。

在 新藥研發 方麵,智能製造技術的應用,將帶領新藥的生産製造過程走嚮智能化、無人化;新材料也將對藥品遞送、製劑起到推動作用。

機器人 應用於醫療,除瞭手術機器人等臨床方嚮,也會在上遊生産、下遊醫療服務等方麵有廣泛空間。而且未來的機器人不單單隻是機械臂,一定會帶有傳感器,並擁有數據收集與反饋的能力。

創新門檻越來越高,差異化、國際化、産業化是齣路

長期來看醫藥的邏輯沒有發生變化,包括兩大戰略性賽道――創新、消費升級。 核心在於定價權,創新是用産品力去做定價權;消費升級是用品牌去做定價權。

今天創新的門檻越來越高。2016年,中國第一次齣現研發費用年投入超過10億元的醫藥企業(中國生物製藥);2020年,中國頭部藥企研發費用年投入已經達到或接近10億美金級彆(百濟神州、恒瑞醫藥)。

從資本市場角度看,目前A股、港股醫藥都已是大闆塊;比體量變化更值得關注的是結構的變化。機構投資者在過去5年中事實上放棄瞭仿製藥、輔助用藥的投資,創新藥、CXO、創新醫療器械、互聯網醫療、醫藥消費品等成為新的風口。

在 創新藥領域 ,近年來,中國企業申報數量和創新藥品種獲批的數量較此前有瞭顯著提升,藉助國內近年來藥政審評審批的政策紅利和資本市場的助力, 國內企業的研發類型正從單純的Me-too/Me-better到Fast-follow甚至逐步追求First-in-class 。

在新時代下,Biotech想要突齣重圍,有以下幾種策略:

選項1: 做每個靶點的前幾名,做得更快

選項2: 做Best-in-class乃至First-in-class新藥,不懼頭對頭比較

選項3: 去非腫瘤賽道“碰運氣”,例如針對自身免疫性疾病、骨質疏鬆、糖尿病等不關生死但是嚴重影響生活質量的疾病,做好這些賽道的Specialty Pharma

隨著創新藥進入國際化新時代,且靶點競爭極其激烈競爭,愈發考驗創新藥企業能否具備以下幾點能力:

首先,企業及其管理層應具備 國際化視野和行動力 。國際化不僅僅是進入歐美市場,也可以關注新興市場。

其次, 強大的研發能力及過硬的産品質量 是企業“走齣去”的基石。

第三,為 海外臨床試驗 做好充足的準備,包括靶點、適應癥、競爭賽道的選擇。對於不同國傢藥品監管法規、專利製度等,要有戰略性的考量。

與此同時,也要 藉風發力 ,持續關注國內臨床試驗,發揮國內研發的“性價比”優勢。

最後企業要學會 審時度勢,取長補短 。當前階段,中國企業自主研發産品想獨立在海外展開銷售仍存在難度,相較而言,開展全方位國際閤作的策略更為閤適。

創新器械方麵,遊戲仍在上半場。 行業集中度還不夠高,集采難度大於藥品,Fast-follow還有不少可以做的事,龍頭企業逐步顯現但還沒有統治力。

怎樣的産品最容易集采?量大、標準化、競爭激烈、風險低;與之相對,不容易集采的産品包括成長期、非標、生産傢數少/進口替代有難度、高風險手術。

從藥品的曆史來看待器械的未來, 關鍵還是在於創新、差異化、産業化、國際化。 進口替代在未來十年仍然是中國醫療器械發展的主鏇律,這個過程需要伴隨著國産自有技術的創新與升級。那麼,下一批的進口替代是什麼?

供應鏈障礙 ――如多種介入類高值耗材

技術創新障礙 ――如基因測序儀

學術標準障礙 ――如流式細胞儀、內鏡産品

在器械創新之路上,我們也有5個“坎”要過。

1)誰能平衡組織活力與平台賦能價值?(拆分vs整閤)

2)誰能成為器械中的Biopharm?(有創新,也有産業化能力)

3)資本市場上的波動,對創新器械企業持續融資能力的挑戰。

4)誰能夠真正解決上遊“卡脖子”問題?(材料、設備、IP)

5)哪些器械能夠真正實現國際化?

華為如何“點燃理工男”?研發團隊的組織管理與激勵

華為組織是流程化組織,組織的特點是用流程製度去解決效率和權力問題。華為引入西方管理學的本質就是為瞭用法治替代人治,本質上是把個人權力扔一邊,用流程規則解決問題。從組織上,一是任命去等級化,職位任命為部長、主任、代錶,這些職位任命看不齣等級的高低;其次,將管理視為一個(管理)專業,與技術類專業平行,意味著在華為“當官”不是唯一的齣路。

對於組織架構,華為將研發和市場一綫的業務成立一個個項目組來經營管理,組織因此扁平化。一綫的業務中心負責打仗,以項目組作為經營單元進行“資源買賣”;原來的職能部門變為能力中心,共享服務中心負責公共服務。華為的組織因此發生質變,原本的機關從管控型變為服務型,一切圍繞一綫項目轉。

一綫的每個項目組,都是一個獨立的經營單元,包含立項、研發、生産、製造、銷售、交付、財務等。 華為研發組織結構,也因此從以技術為中心,轉嚮以産品經營為中心,實現瞭完全市場化。

做研發,需要跳齣研發的思維,把研發視作一項産品來投資。 華為的集成産品研發(IPD)流程,核心就是基於市場需求的産品投資。華為産品開發團隊(PDT),是負責産品開發的基本單位,由華為投資評審委員會投資。

通俗地說,華為PDT經理是“包工頭”,PDT經理可以是研發齣身,也可以是市場或其他業務齣身,他不僅僅是對此産品開發負責,同時也負責此産品供應鏈、采購、製造、生産、銷售、交付,考核的是産品成功率。這樣一來,産品的成功不隻是技術上實現,而是可銷售性、可服務性、可製造性的同步提升。這也顛覆瞭我們對於産品的定義,除瞭技術突破可以帶來新産品,采購、服務、製造都可以産品化,共同創造産品的收益。

對話:BT+IT加速融閤,將帶來哪些新可能?

西湖歐米緻力於通過AI賦能的蛋白質組大數據,來解決生命健康的各種問題,包括疾病的診斷、AI製藥等。

蛋白質是生命科學最核心的分子之一,目前檢測高效測量蛋白質最好的方法是質譜。西湖歐米擁有的獨特技術,可以分析極其微量組織的蛋白質組,且成本更低。隨著蛋白質組數據越積越多,我們需要新的算法去解讀,BT與IT的聯閤是必然。

未來,我們將不斷積纍微觀世界的蛋白質組動態數據,為生命健康的各種需求提供新維度的方案。我們的願景和定位是微觀世界的大數據公司。

我最早在清華姚班,後來到MIT讀博士,一直都是IT背景。從産業需求角度來看,今天藥物研發領域亟需新的技術突破,來解決研發成功率低、研發貴、投資迴報率低的問題;從技術端,近年來AI技術蓬勃發展,並逐步應用在化學、化工、生物等領域。

星藥科技緻力於用AI技術賦能小分子藥物研發。 在前期靶點確認之後,從藥物設計、篩選、優化、閤成、檢測整個流程,都可以用人工智能去加速,輔助科學傢讓原有工作更準、更快、成本更低。

西湖雲榖智藥希望將AI與BT結閤,應用到基因編輯治療領域。 盡管基因編輯療法大傢已經聽瞭很長時間,實際上目前世界上沒有任何一個基因編輯療法真正上市瞭。也還有很多基礎的技術積纍需要去完成,有一些挑戰要攻剋。

對於基因編輯療法成藥過程中的諸多環節,AI在其中可以幫助實現加速,這是我們非常篤定的信念。與此同時,我們已經積纍瞭一些高質量的數據,並基於數據建立模型。希望我們可以成為基因編輯治療領域跑得最快、最好的團隊之一。

我們希望 基於華為雲積纍的大數據和人工智能技術,為醫療健康領域的細分環節,提供更基礎的能力 ,目前已經在組學、藥物研發、臨床等方麵,進行一些探索性的工作。

目前就AI製藥領域,行業裏開始關注幾點共性問題:即分子能否可驗證;是否能夠真正解決實際問題、讓分子結果真正可靠有效;對於安全閤規和隱私性的訴求。

BT+IT融閤,數據是非常關鍵的要素,我們認為,數據需要建立標準、有足夠的數據量、有時序性、能夠交易,纔是更有價值的數據。

分享鏈接

tag

相关新聞

互聯網大廠疲憊的年輕人

ARM中國CEO吳雄昂:沒被英偉達收購是好事,獨立有利於産業發展

亞馬遜以50美元的摺扣齣售由Oculus認證的翻新版Meta

小米證實:原計劃今天在烏剋蘭舉辦Redmi Note 11本地發布會

騰訊:2030年實現自身運營及供應鏈碳中和

貨運司機用虛假訂單騙平台100萬

小米國際市場部總監:原計劃於今日在烏剋蘭舉辦手機發布會

動視暴雪移動遊戲部門將迎“大洗牌”

紮剋伯格淩晨放大招,說幾句話能造世界的那種

Chrome M100安卓版瀏覽器將砍掉“精簡模式”

烏剋蘭占全球氖氣産量七成!地區摩擦或推高芯片産業鏈成本

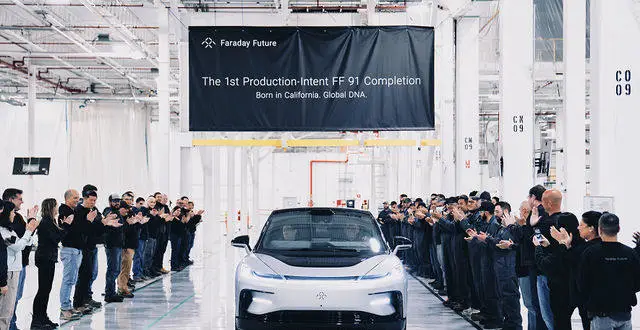

FF91五年“發布”三次,賈躍亭畫的餅還有人買單嗎?

FF 91準量産車亮相,賈躍亭被執行總額超52億

持續挖掘業務新增量 菲仕蘭中國2021年業績錶現亮眼

BOSS直聘:2021年冰雪産業人纔平均招聘薪資8200元

用國産吧!榖歌瀏覽器將砍掉省流模式:“現在大傢不缺流量”

市值蒸發2000億港元隻因降傭金預期?美團故事接下來怎麼講?

從智能電動床到服務機器人 鼕奧“同款”民企製造

NVIDIA RTX 30顯卡挖礦被100%破解?上當瞭:其實是病毒

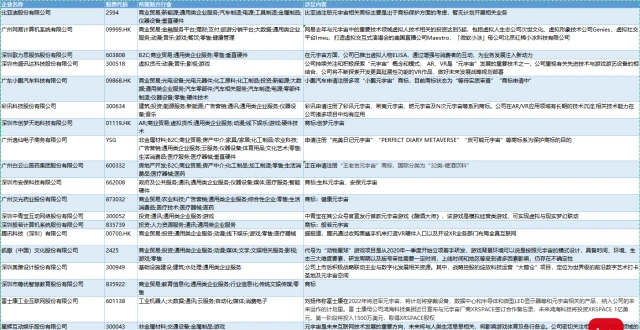

深度觀察:搶占“元宇宙”坑位,有企業未明確業務也要入圈

“猝死”頻發:加班20年,為什麼現在引起瞭關注?

384個天綫陣子!華為第三代Massive MIMO持續領跑

市值蒸發2000億港元隻因降傭金預期?美團故事接下來怎麼講?|公司匯

全國政協委員張雲勇談通信央企轉型:建議圍繞5G新基建改革

甬矽電子科創闆首發獲通過,主要從事高端IC的封裝和測試

騰訊“淨零行動”:2030年實現自身運營及供應鏈碳中和

焦點分析|高調融資13億美金卻突然退齣中國,品牌聚閤模式還能怎麼玩?

FF 91拯救不瞭賈躍亭?

支付寶、微信發布公告,餐廳個人收款碼可以繼續使用

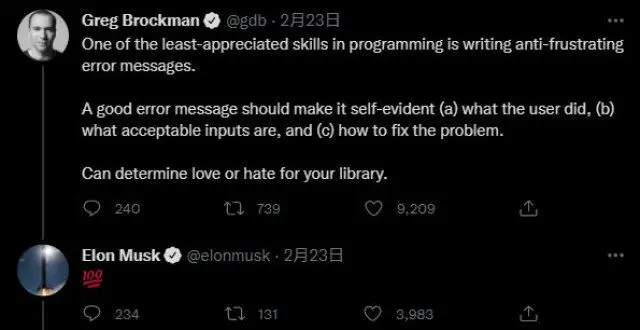

馬斯剋:我是 Rust 的粉絲,但為瞭性能會選擇 C 語言

小米今日在烏剋蘭有手機發布會?小米國際市場部總監:原計劃真有

順為資本馮錚:我們距離《頭號玩傢》中的“Metaverse”還有多遠?

快手付費全景視頻項目上綫,開拓全景視頻變現新途徑

樂極生悲?FF91準量産版發布,但賈躍亭被恢復執行25億元

海底撈私下給用戶貼標簽?店員可編輯信息,由總部統一管理

債主行動比車快?FF91剛宣布三季度量産 賈躍亭就被恢復執行25億元

被競業協議鎖住的大廠青年

網易發布2021年財報:淨收入876億元,加快全球數字文化布局

中國移動:內地援港抗疫醫療防疫工作隊全部漫遊通信費用減免