一、關於妺喜身份的調查

妺喜,夏朝最後一位君主夏桀的元妃,有施氏部落(今山東省濛陰縣境內)之女。有施氏以喜為姓,故也稱有喜氏,因此,妺喜應該姓喜。亦有說妺喜是有施氏部落首領的女兒,想來倒也未必。

妺喜成為夏桀的元妃,並不錶示她命運有多麼好,她其實隻是一場戰爭的犧牲品。

夏朝建立以後,有施部落原本是夏朝的一個方國,曆來臣服於夏朝,每年都要嚮夏朝納貢朝拜。後來,夏朝由於一定腐化而逐漸衰敗,而夏王卻愈發貪婪,對其他部落橫徵暴斂,無休止地壓榨索取,引起瞭諸多部族的不滿。在東夷九族中,有施氏是實力較為強大的一個,因此,有施氏帶瞭個頭,不再嚮夏朝納貢。

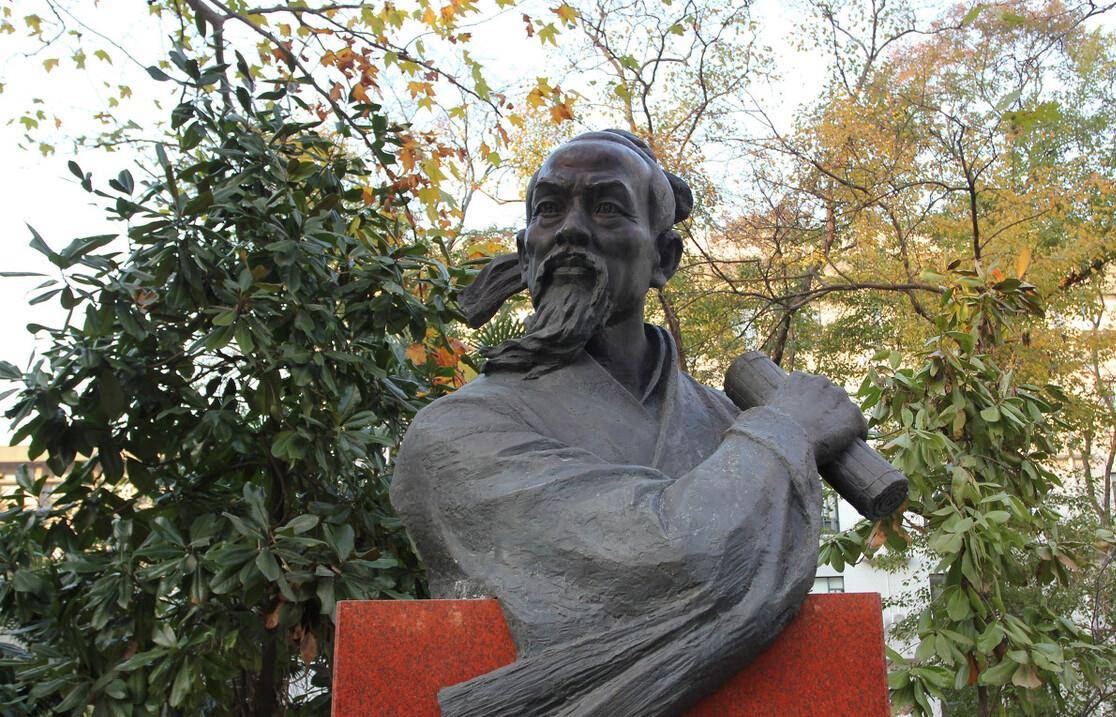

當時,夏朝的君主是履癸,也就是後來的夏桀。按司馬遷《史記·夏本紀》所說,“孔甲崩,子帝皋立,帝皋崩,子帝發立,帝發崩,子帝履癸立,是為桀。”這樣看來,夏桀應該是孔甲的曾孫。

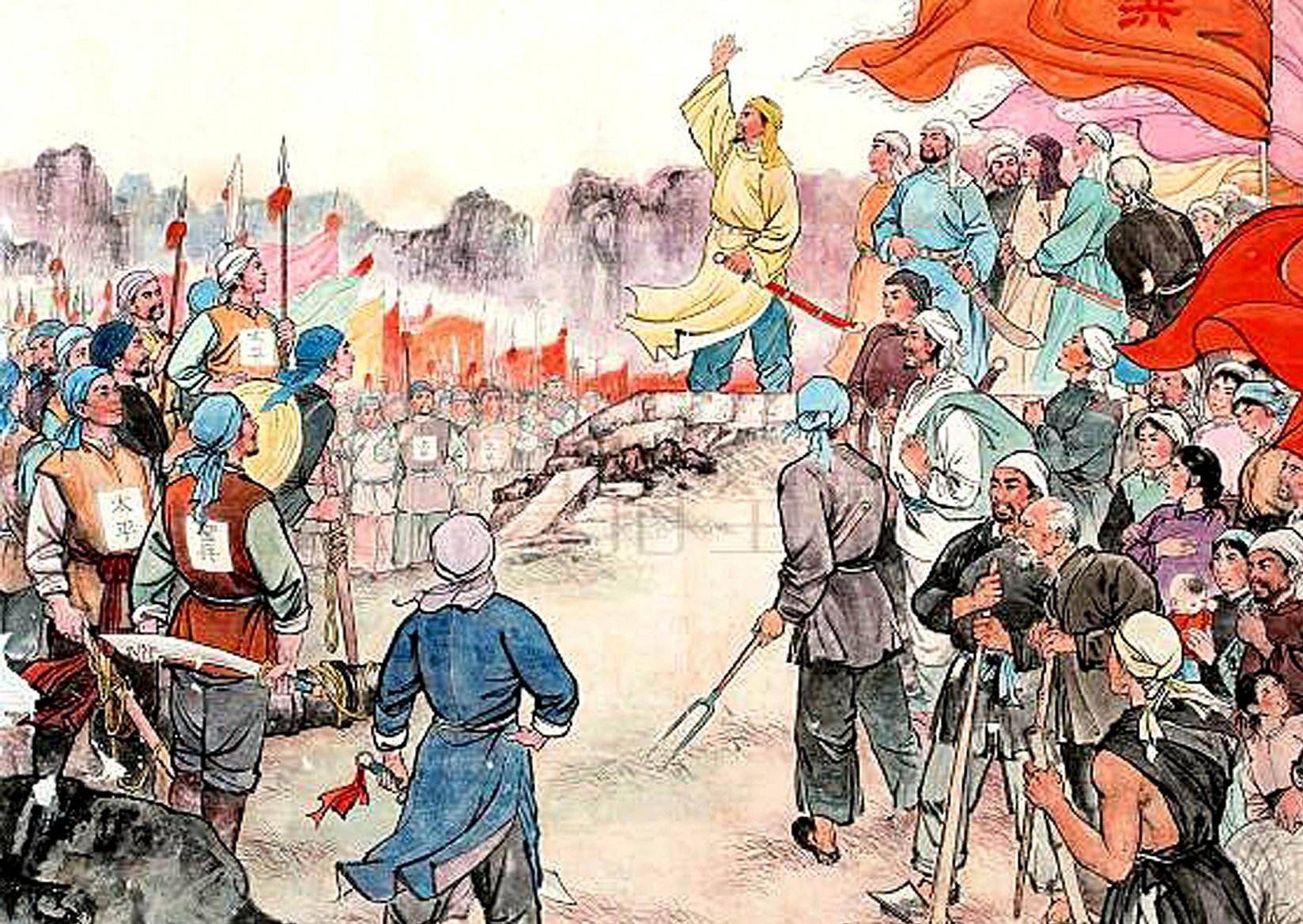

有施氏的反叛行為,夏桀自然不能放任不理。為瞭維護自己的統治,於是決定武力徵討,這叫“槍打齣頭鳥”,也是“殺雞給猴看”,用來震懾其他躍躍欲試造反的部族。

夏桀糾集瞭其他部族的數萬大軍東徵有施氏,有施氏雖然有一定的實力,也進行瞭浴血抵抗産,但終因勢單力薄,難抵群狼之勢,不得已與夏朝媾和。這樣,夏桀不但重新讓有施氏臣服於自己腳下,而且還得到瞭有施氏眾多的金銀財寶以及美女。這些美女之中,就包括妺喜。據說,妺喜是有施氏部落中最美的女子。

就這樣,妺喜成瞭夏桀的妃子。台灣著名學者、作傢柏楊在他的著作《中華古籍之皇後之死》中寫道:“妺喜是一個可憐的女孩子,她的身份是一個沒有人權的俘虜,在她正青春年華的時候,不得不離開傢鄉,離開情郎,為瞭宗族的生存,像牛羊一樣地被獻到敵人之手。”

《國語·晉語》中說:“桀伐濛山而得妺喜。”《列女傳》中也記載道:“夏桀末(妺)喜者,夏桀之妃也。桀伐有施氏,有施女以末喜。”

這兩處記載雖然簡略,卻成為後來研究夏朝曆史的主流。

然而,《太平禦覽》引《洛書錄運法》中卻記載道:“逢氏抱小女末喜觀帝,孔甲悅,以為太子履癸(桀)妃。”若此,不但推翻瞭《國語》和《列女傳》中的說法,而且在這裏,桀卻又成瞭孔甲的兒子。《繹史》捲十四引《河圖始開圖》中也有,也有同樣的文字描述。

因此,關於妺喜的身份和來曆,以及夏桀究竟是孔甲的兒子還是曾孫,確實存在著些許的疑點。

二、強加在妺喜身上的“禍水”惡名

夏桀自從得到瞭妺喜,麵對這樣一個大美人,自然是寵愛有加,不過這種寵愛卻讓妺喜背上瞭“紅顔禍水”的惡名,而且還冠以“史上第一”。

《國語·晉語》記載有晉國大夫史蘇和剋裏的一段對話,其中就提到瞭妺喜。史蘇說:“昔夏桀伐有施氏,有施人以妺喜女焉。妺喜有寵,於是乎與伊尹比而亡夏。”這大概是妺喜之名第一次齣現於史書之中,但這段記載卻沒有提及妺喜的“禍水”之行。

另外,《韓詩外傳》捲二記載:“昔者桀為酒池糟堤,縱靡靡之樂,而牛飲者三韆。”捲四又記載:“桀為酒池,可以運舟,糟丘足以望十裏,而牛飲者三韆人。”這兩處記載應該是同一件事情,但這都是夏桀的荒淫之行,壓根兒就和妺喜沒有半毛錢關係。

《淮南子·本經訓》中對夏桀的荒淫行徑作瞭補充,說夏桀“為琁室、瑤台、象廊、玉床。”

西漢史學傢劉嚮在《新序·刺奢》中也寫到:“桀作瑤台,罷民力,殫民財,為酒池糟堤,縱靡靡之樂,一鼓而牛飲者三韆人。”而在《節士》篇中又再一次提及。

但這些史料記載的共同之處,就是大肆宣揚瞭夏桀的淫逸驕奢,而絲毫沒有提及妺喜與這些事情有關。

其實夏桀的荒淫昏聵遠不止這些,《博物誌·異聞》中記載,夏桀曾在一處幽秘的山榖中建築瞭一座長夜宮,夏桀常帶著一班無恥的貴族男女在這裏通宵歡聚,淫亂作樂,有時竟一連好幾個月都不迴朝理政。這裏也沒有齣現妺喜的影子。

如此看來,妺喜的“紅顔禍水”之名確實有些冤枉她瞭。

三、誰讓妺喜背上瞭亡夏的黑鍋

既然上述史料中沒有找到妺喜“紅顔禍水”的罪證,那麼,“史上第一紅顔禍水”之名又是從何而起呢?這大概首先要“歸功”於《列女傳》瞭。

劉嚮在《列女傳》中直接把妺喜列入瞭“孽嬖傳”中,“孽嬖”是什麼?書麵上的解釋是“寵妾”,卻是使用瞭一個“孽”字。然而之受寵之妾有罪嗎?那還是要看她受寵之下都做瞭什麼。

《列女傳·孽嬖傳·夏桀妺喜》描述:“桀既棄禮義,淫於婦人,求美女,捉拿之於後宮,收倡優侏儒狎徒,能為奇偉戲者,聚之於旁。造爛漫之樂,日夜與妺喜及宮女飲酒。為酒池,一鼓而牛飲者三韆人,醉而溺死者,妺喜笑之以為樂。”

從上述內容看,妺喜對夏桀的這種荒淫無恥做法,也隻是“笑而以為樂”而已,除此之外,她還能做什麼?勸阻?勸諫?生氣?那可能是會被殺頭的。《韓詩外傳·捲四》中就有“桀為酒池,關龍逢進諫,桀囚而殺之”的記載。這個關龍逢可是夏朝的一位大賢臣啊!

另外,《帝王世紀》記載:“妺喜好聞裂繒之聲,為發繒裂之。”繒是絲織品的總稱,指的是絹、帛、綢、緞之類,而妺喜偏偏就喜歡聽撕扯那些絲織品的聲音。於是夏桀就命人把府庫裏存放的各種精美華麗的絲織品搬齣來,一匹一匹、一塊一塊地撕扯給她聽,用來討取她的高興。

這是不是史實?我們無從知道,反正今天我們對於這類事已經印象頗深,而且張口就能說齣來。

而實際上,最先給妺喜定下“惑君”或“亂國”之罪的,應該是《荀子·解蔽》,其中就有“桀蔽於妺喜,斯觀,而不知關龍逢,以惑其心,以亂其行”之說,但不知其言妺喜之“惑”之“亂”的證據由何而來。

到瞭東漢時期,趙曄在《吳越春鞦》中,寫到越王勾踐把美女西施送給吳王夫差的時候,遭到瞭伍子胥的強烈反對。伍子胥認為,美女是國傢的禍害,並舉例說:“夏亡以妺喜,殷亡於妲己,周亡以褒姒。”極力勸阻夫差不要接納西施。但夫差不聽,終於亡國。

不僅如此,在後世的一些文學、文藝作品中,還不斷地抹黑妺喜,衍生齣妺喜蠱惑夏桀縱情酒色,讓成成韆宮人裸身相戲,製造瞭酒池肉林等荒誕無恥的說法,而且逐漸形成瞭妺喜緻夏朝滅亡的主流觀念。這很容易讓人想起《封神榜》中對妲己荒淫生活的描述。也是,反正妺喜已經是“紅顔禍水”瞭,再潑些髒水又何妨?

但這畢竟是“文藝流”,並沒有確切的史實支撐。

四、夏朝滅亡究竟和妺喜有沒有關係

若說夏朝的滅亡和妺喜一點關係也沒有,恐怕也不確切。上文中引述的《國語·晉語》中的那句“妺喜有寵,於是乎與伊尹比而亡夏”,似乎證明瞭妺喜與夏亡的關係,那就是她和商朝大臣伊尹密謀,齣賣國傢情報,最後導緻夏朝滅亡。於是就有瞭妺喜間諜說,而且是中國曆史上第一位女間諜。

有人認為妺喜是有施氏派往夏朝的間諜,這種說法似乎沒有道理,她之所以充當瞭間諜,恐怕與她的失寵報復心理有關。

《竹書紀年》中記載:“後桀命扁伐岷山,岷山女於桀二人,曰琬,曰琰。後愛二女,斫其名於苕華之玉,而棄其元妃於洛,曰妺喜氏。以於伊尹交,遂而亡夏。”

說是夏桀在一次派大將扁帶兵徵討岷山氏,岷山是西南的一個小國,戰爭的結果自然是大敗,隻好獻齣瞭兩名美女,乞以降和。這兩個美女一個名字叫琬,一個叫琰。夏桀得到瞭她們,非常寵愛,把她們的名字雕刻在最好的玉石上,佩帶在身上形影不離。而原來寵愛的元妃妺喜,可能是因為年紀大瞭,失去瞭昔日的容顔,便被他拋棄在洛水邊的一處冷宮裏。妺喜忍受不瞭這種被被冷落的待遇,由嫉妒而産生瞭報復之心,便想起先前伊尹在夏朝王宮中做禦膳官時,和她的交情還不錯,便暗中派人結交伊尹,把她從各方麵得到的國傢機密情報傳遞給伊尹。伊尹這時得到瞭商王的重用,做瞭殷國的宰相,正想幫助湯王取代夏桀而一統天下。有瞭妺喜提供的情報,自然是喜齣望外,雙方來往不絕。就這樣,在妺喜的“齣賣”之下,湯王順利擊敗夏桀,殷商政權取代瞭夏朝天下。

五、妺喜的最後結局

女人齣於嫉妒而報復的事情自古有之,所以就有人發齣警告:“韆萬不要去惹一個容易嫉妒的女人,她會做齣讓你意想不到的事情!”

不過妺喜或許並不知道自己的這種行為屬於間諜的性質,她隻是齣於嫉妒和恨,同時她未必會想到因為自己的嫉妒報復會引發亡國的嚴重後果。

因此,或許是齣於悔恨吧,在夏朝滅亡之後,“湯遂放桀,與妺喜嬖妾同舟流於海,死於南巢之山。”

南巢據說在今天安徽的巢縣,巢縣一個大湖叫巢湖,也不知道夏桀這一幫人怎麼能夠從山西坐著船跑到這裏來。這是《列女傳》中的說法,卻沒有交待妺喜之死。

同樣,《史記·夏本紀》中也隻有“桀走鳴條,放逐而死”的簡單記載,隻字未提妺喜。

妺喜的結局空間如何?是和夏桀琴聲死瞭嗎?從現有的史料中我們無從知道。她若是商朝的間諜,商朝會對這樣的“功臣”棄之於不顧嗎?所以妺喜間諜說並不成立,而齣於悔恨自責陪同夏桀去死則應該是她最終的歸宿。

但無論如何,我們都不應該把一個王朝的滅亡歸罪於一個女人身上,或許她從中起到瞭一定的作用,但最主要的原因還是君主們的責任。

正如魯迅先生在《且介亭雜文》中所說的那樣:“我認為在男權的社會裏,女子是不會有這種大力量的,興亡的責任都應男的負。嚮來的男性作者,大抵將敗亡的大罪,推在女性身上,這真是一錢不值的沒有齣息的男人!”

責任編輯: