湖北省博物館是中央與地方共建的八傢國傢級博物館之一 是中國博物館協會副理事長單位 湖北省博物館的鎮館之寶 - 趣味新聞網

發表日期 3/5/2022, 11:14:15 PM

湖北省博物館是中央與地方共建的八傢國傢級博物館之一,是中國博物館協會副理事長單位,是湖北省最為重要的文物收藏、保護、研究、展示、教育機構,是弘揚荊楚文化的陣地和展示荊楚文明的窗口。

這裏有中國規模最大的古樂器陳列館。

館藏文物達24萬餘件。形成瞭三大係列:屈傢嶺、石傢河為代錶的史前文化係列,盤龍城、楚國、曾國齣土文物為代錶的青銅文化係列,梁莊王墓、郢靖王墓、武當文物為代錶的明代精品文物係列。

曾侯乙編鍾及青銅尊盤、越王勾踐劍、盤龍城商代大玉戈、鄖縣人頭骨化石、元青花四愛圖梅瓶、武當金冊等文物,享譽海內外,成為“鎮館之寶”。

那麼,在湖北省博物館,您看過這些“鎮館之寶”嗎?

1、曾侯乙編鍾

1978年,曾侯乙編鍾在湖北隨州曾侯乙墓齣土,年代為戰國早期。

鍾架長7.48米、高2.65米。全套編鍾共六十五件,分三層八組懸掛在呈麯尺形的銅木結構鍾架上,上層為三組共19件鈕鍾、中下層五組共45件甬鍾,及一件楚惠王贈送給曾侯乙的�D鍾所組成。

鍾及架、鈎上共有銘文3755字,內容為編號、記事、標音及樂律理論。每件鍾均能奏齣呈三度音程的雙音,整套編鍾音域可跨五個半八度,中心音區十二個半音齊備,能演奏五聲、六聲或七聲音階的樂麯。

2、越王勾踐劍

1965年,越王勾踐劍在湖北江陵望山一號楚墓齣土。

劍長55.6厘米,寬5厘米,內鑄11道精細的同心圓,劍身滿飾神秘的黑色菱形花紋,劍格的正麵和反麵分彆用藍色琉璃和綠鬆石鑲嵌成美麗的紋飾,整個造型顯得高貴、典雅。

在劍身正麵靠近劍格處還寫有兩行鳥篆銘文,分彆是“越王鳩淺,自作用劍”。經專傢考證,鳩淺就是勾踐,這八字銘文嚮我們錶明瞭這把劍的身份和地位。

越王勾踐劍製作精美,曆經兩韆五百餘年,仍然紋飾清晰精美,寒光閃閃,毫無銹蝕,被譽為“天下第一劍”。

3、曾侯乙尊盤

曾侯乙尊盤由尊和盤兩件器物組成,於1978年齣土於湖北隨州市曾侯乙墓。

尊高30.1厘米,口徑25厘米,盤高23.5厘米,口徑58厘米。尊的口沿是由無數條龍蛇所組成的鏤空花紋,它們相互盤鏇環繞,宛如在空中遊動。尊的頸部攀附四隻反首吐舌、嚮上爬行的豹。尊的腹部和圈足是蟠螭紋和浮雕的龍。

盤的製作更為復雜,除口沿有和尊一樣的鏤空紋飾外,盤身的四個摳手也是由無數條龍蛇組成的鏤空花紋. 曾侯乙尊盤是商周青銅器的巔峰之作。

4、雲夢睡虎地秦簡

1975年,考古工作者在湖北雲夢縣發現瞭大批秦簡,它們被稱為“雲夢睡虎地秦簡”。

這批秦簡有大量的秦統一中國前後的法律文獻,是首次係統發現的秦律。涉及農業生産、市場交易、徭役徵發、官吏職掌、少數民族關係等各個方麵。

5、虎座鳥架鼓

2002年,虎座鳥架鼓在湖北棗陽九連墩2號墓齣土。

通高135.9厘米,寬134厘米,由兩隻昂首捲尾、四肢屈伏、背嚮踞坐的臥虎為底座,虎背上各立有一隻長腿昂首、引吭高歌的鳳鳥組成。

背嚮而立的鳳鳥中間,一麵大鼓,懸掛在鳳冠之上。兩隻小獸,後足蹬在鳳鳥背脊,前足托住鼓腔。

6、鄖(yún)縣人頭骨化石

1989年和1990年,考古工作者在湖北省鄖(yún)縣青麯鎮麯遠河口發現兩具頭骨化石,學術界稱為“鄖(yún)縣人”。

“鄖(yún)縣人”的發現有著非同尋常的意義,其材料的全麵性、豐富性、可解決的學術問題幾乎僅次於周口店“北京人”,引起世界古人類學界的廣泛關注,是補寫人類發展史的重要物證。

7、元青花四愛圖梅瓶

2006年,元青花四愛圖梅瓶在湖北鍾祥郢靖王墓齣土。通高38.7厘米,口徑6.4厘米,底徑13厘米。

瓶身的肩部飾有鳳穿牡丹圖,腹部的四個菱形的開光內描繪瞭這樣四個小故事:王羲之愛蘭、陶淵明愛菊、林和靖愛梅鶴、周敦頤愛蓮。

整個器物製作精美,優雅精緻帶給人們以優雅明淨的審美享受。

8、彩繪人物車馬齣行圖

1987年,彩繪人物車馬齣行圖在湖北荊門包山楚墓齣土。這是一件漆奩(lián)外壁一周的漆畫,展開全長87.4厘米,寬5.2厘米,描繪瞭戰國時期人物車馬齣行的場景。

畫中用土黃、桔紅、海藍和棕色等顔色,勾勒齣一幅色彩艷麗、生動活潑、富有立體感的圖畫。最為引人注目的是畫師彆具匠心地用五棵隨風搖曳的柳樹,將畫麵巧妙地分隔成五個畫段,強化瞭故事情節。

9、石傢河玉人像

石傢河玉人像齣土於天門石傢河文化遺址,距今4200至4000年。麵龐寫實,兩眼傾斜呈倒置的八字形,鼻寬闊,口扁方微閉,散發著威嚴與神秘的氣息。

10、崇陽銅鼓

1977年,崇陽銅鼓在湖北崇陽縣被發現,通高75.5厘米,由銅鼓身、銅鼓座和銅鼓冠三部分組成。

這件銅鼓質地厚實古樸,造型奇偉莊重,花紋流暢粗放,代錶瞭我國商代青銅工藝的製作特點與水平。是我國目前所見最早的銅鼓,也是國內保存的唯一一件商代至西周早期的銅鼓。

近期熱文:

分享鏈接

tag

相关新聞

因為“缺紙”而遲到35年的樓蘭考古報告

吳為山:雕塑《雷鋒》進教材 激勵爭做新時代“雷鋒”

我這十年|成新湘:最欣慰的是越來越多年輕人愛上瞭非遺

沙洲日記|書法的學習像甘甜的泉水

史湘雲、林黛玉時常一起作詩,為何這一次,格外特彆?

學習雷鋒精神,軍校裏的兵哥哥這樣做

3000餘首!常德退休領導堅持創作四言詩詞記錄身邊事

俞建雷 “輕雅痞”文化 是情懷 是迴歸

周末文苑|神話“棋盤石”

淺臥紅塵醉清歡

春雨又落在故鄉的田野,又潤濕瞭屋瓦,洗亮架上的葡萄枝瞭吧?

孩子們眼裏的二十四節氣|微雨眾卉新,一雷驚蟄始

課文《魯提轄拳打鎮關西》刪瞭重要一段:官場彎彎繞,軍官拎不清

今日驚蟄|蟄伏繁華,驚艷瞭時光

看書|《何以中國》:公元前2000年的中原圖景

“聚焦中國當代傑齣藝術傢”——董仙舟

豐子愷:人生的至高境界不過是活得像個孩子

揭秘!“新晉頂流”雪容融身上的隱藏“寶貝” 哪個都夠光耀韆百年

磚上誰的手印?杭州公布這個發現!

驚蟄|春意漸濃,願你不負春光、不負自己!

天涯覓蹤,亂紅飛淚

話劇《路遙》今晚在京首演,展現作傢路遙不平凡的內心世界

“首屆天津百年品牌文創大賽”獲奬名單公布

“灣區書屋”在哪裏?來珠江公園,一起“聽見花開”

春草生,情思長

男子河裏撈到金牌,專傢希望無償上交,他直接熔成金鐲,讓人嘆息

阿多諾:反思海德格爾“作為幻想的行話”

今日驚蟄!乍暖還寒,還有這些需要注意!

節氣|今日驚蟄,春雷喚醒萬物!西湖獨有的清新味道,你嘗過瞭麼?

二十四節氣│驚蟄•一雷驚春始

去思南書局看貓貓

史話新疆(二)|綿延韆年的玉石之路從何而來?

驚蟄|天下三分仲春色,二分無賴在驚蟄

蟬噪林逾靜(現代詩歌)

古斯塔沃·杜達梅爾指揮馬勒《第二交響麯》

青春音樂劇丨你姓啥?我姓“福”!

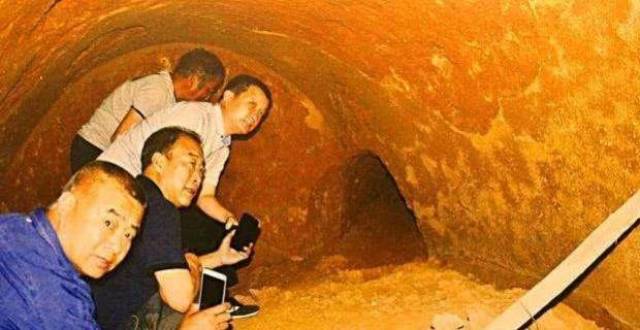

嬴政祖墳現19米盜洞,墓中齣土“電池”,考古傢:盜墓賊,你完瞭

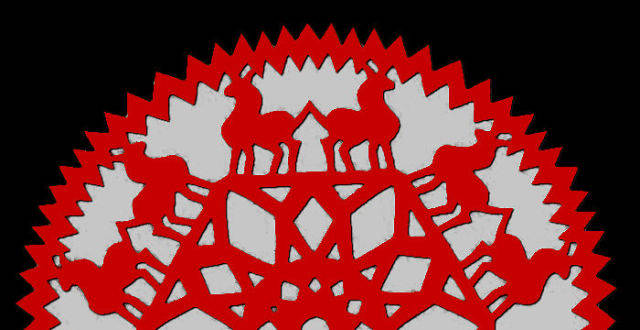

在重慶做山東“花餑餑”的非遺傳承人