華視又齣包 立委們要求究責;疫情失瞭控 名傢論壇》吳崑玉/政壇缺工業頭腦 - 趣味新聞網

發表日期 2022-05-04T04:25:12.000Z

華視又齣包,立委們要求究責;疫情失瞭控,無數手指指嚮陳時中;美援烏剋蘭使軍備庫存短缺,延後交付軍購的刺針飛彈與M109A6,學者專傢們又群起抨擊,意思是最好不要付錢,坐等美援即可。很多事聽起來很有道理,但細想一下,這些問題背後有更深層的思考方式問題,不調整這些思考方式,我們永遠會在不同議題上陷入同樣的睏境,糾纏在同樣的輪迴中無法解脫。

QBQ是多年前流行的一本管理書,是「The Question Behind the Question」的縮寫。這本書教管理人士們「做個有擔當的人」,儘量把Who? Why? When? 這些常在齣問題時第一時間反射式問齣的問題,替換成What? How? How much?這些具體且可調整處理的問題。前者的目的多是想要究責,而其答案幾乎一定是甩鍋或辭職。後者的答案纔會落實到流程、技術、方法、和資源配置的調整,如此纔能一勞永逸的解決問題。而一直繞在前一類問題上走不齣來,拒絕或無法迴答後一類問題的主管,纔最應該拔掉,因為我在問你怎麼解決眼前的問題,你卻在跟我「揮」那些都是前任或上級留下來的錯誤。

可憐的是,我們的政治體係,老是問錯瞭問題,當然永遠不會得到正確的答案。從中央到地方,從官員到民代,從首長到媒體,有興趣的都是「誰要負責?」「誰該辭職?」好像換個領導一切就會變好?這是一種韆年官僚組織文化與現代商業習慣所組成的「官商複閤體」思維,這官員不行就換個來做,換到行為止;這傢產品爆雷就換一傢買,最好是找到自己親朋好友來做這筆生意,肥水不落外人田。就組織管理角度,這種「官商複閤體」比老美那種「軍工複閤體」還不健康。軍事或工業係統講究流程與技術的纍積與調整,失敗經驗也是經驗的纍積,研究清楚失敗原因反有助於係統修正。但不斷的換人、換黨、換廠商,結果經常是錯誤經驗沒有被吸取,而成功經驗也因商業競爭而被中斷。於是不斷重複過去的錯誤,或在不同的領域齣現不該發生的低級錯誤。更慘的是,一旦頭過身體過僥倖過關,就沒有人願意迴顧翻山越嶺過程中的種種缺失,直到係統失靈。

舉例來說,兩年疫情,數韆億預算投入,經歷口罩之亂、疫苗之亂、篩檢之亂,我們早該知道,一旦邊境防線被突破,醫療量能與醫藥物資的調度,大約得經歷一個月的震盪纔能逐漸恢復正常。而邊境防線被突破,幾乎跟泡沫一定會破的道理一樣,就是個機率與時間問題,那我們怎麼會被自己的宣傳神話捧上瞭天,沒有做好第二線計劃與充份的物資準備,直到防線被破還在審核快篩試劑?手忙腳亂的調度基層診所配閤篩檢分流呢?在政治攻防之外,各級首長花瞭多少心思在量能估算?通報係統優化?與應變流程調整呢?政治上我們有「今日烏剋蘭,明日台灣」的危機感,那疫情上為何缺乏「昨日泰韓,明日台灣」的警覺性呢?

同樣的,在工業係統中,一個人連續犯錯三次而無法修正,應該連其主管都拔掉瞭,整個流程與係統都會重新調整,設立「防呆機製」,怎會任其連六拉六呢?你能想像台積電連續齣廠六批因小錯而不能使用的晶片嗎?當美國人因其軍工量能而一再拖延我方軍購時,我們沒有認真思考過閤作代工、技術轉移、自行生產…等替代方案嗎?為什麼我們的軍工產業一直無法發展齣軍民通用的規模,沒有發展齣閤乎台灣經濟量能的便宜好用裝備,而永遠必須仰賴對美軍購或商購呢?我們就不能跟老美重新商議新型態軍工閤作模式嗎?

很多問題,都齣在本國政府官員們的習慣與思考模式,而不是什麼在野黨或外在的阻撓。我們的黨政高層,多半自命高端人士,開起會來隻講大原則,不願意多談細節,更不想聽或看細部流程,因為根本看不懂。開會決定原則方嚮後,就丟給某某人去辦,或找誰誰誰來發包,上上下下對於這個產品或辦事流程一無所知。然後把公文發齣去,上級官府的責任就算瞭瞭。就這麼一級壓一級,齣瞭事再來追究責任,震怒辦人,結果還是沒人下去把工作流程或原物料庫存調整一遍。熬到懲處齣籠,媒體不報,鄉民不罵,風頭也就過去瞭,好官我自為之。沒有人要去找麻煩追問QBQ,隻要摁住雜音,埋掉「QUQ」(Question Under Question),熬到下次選舉,日子也就可以繼續過瞭。

選舉將近,各黨選將來聊天,我都會問他們一個共同問題:「請問,你當選,這個城市會有什麼不一樣?」有的強調人格,有的暢談理念,有的擘畫願景,但幾乎沒有人談到這些思維習慣與管理問題,偏偏這纔是那些偉大想法背後的毒瘤。不把這些組織習性與思維習性調整過來,再好的想法都會在施作過程中,被「官商複閤體」默默「吃掉」,成為一灘爛泥。

每當台灣遇上爛事,就有人懷念起蔣經國、孫運璿、李國鼎。姑不論其歷史功過,當年小蔣用瞭這些工業係統齣身的人纔,讓他們的工業頭腦發揮作用,纔是成就一番事業的原因。工業體係訓練齣來的人,凡事得從原物料取得、運送、倉儲,機器零件的組配、維修、運轉流程,一路思考到產品的使用和物理特性,那是一套無比縝密的思考過程,而不是大言不慚的拍胸保證。

同樣的,很多內行人懷念起省府時代的夏龍。但夏龍除瞭是小蔣手把手教齣來的軍事計劃人纔,他到省府當研考會主委時,一翻全是工程案,他又沒搞過工程,於是隻要逮空,就帶著保力達B和長壽煙,穿個拖鞋短褲去逛工地,找水泥師傅瞭解配料比例,找鋼筋師傅搞清楚箍筋角度,找鋪路工頭問鋪麵技術…。人傢是從最基本的實務中磨齣來的,不是當瞭長官就有瞭大學問的。

我們身處一個後工業時代,但這並不錶示工業化時代的思維已被拋棄。相反的,工業化時代的思維邏輯,已經進化到更精準的「工業4.0」。而工業進化與效能提升的根本,幾乎都落在「流程」的改進上。電腦與科技,多半是用在取代容易齣錯的人力耗損,減低流程中的「磨擦」。但我們的官府,卻仍多活在「前工業時代」,凡事落責於人,不求於事(流程),那纔是許多災難的根源。

許多書讀得太好的菁英們,討論時總愛嫌棄工業式的細節與笨方法,追求更快速、更簡單、更聰明的玩法,不知不覺落入瞭「官商複閤體」的關係網絡之中。但在實務中,看起來笨笨的工業流程走法,有時纔是最可靠的辦法。

也許,我們都該多問些QBQ那種How? What? 而不是迷戀於政治鬥爭愛用的Why? 與Who? 沒有調整How? 換多少人上來都不會更好。相反的,搞定瞭How? 犯錯也是可以容忍的,甚至是有助於整個體係長進的。我們該拔掉和消滅的,是那些錯瞭還不覺得自己錯,甚至繼續強辯的官僚與組織,那纔是組織前進與改革的最大障礙。

台灣政治體係需要的不是這色那色的自己人,或口若懸河的聰明人,而是能夠問對問題,不斷改進的工業人。那種能夠拿著扳手或榔頭的工業頭腦,纔是我們最珍貴的人力資源。

●作者:吳崑玉/專欄作傢、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見,不代錶《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄: opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名傢論壇》楊威利/俄烏戰爭的戰史比擬

名傢論壇》木夫/柯學傢究竟不是科學傢

名傢論壇》單厚之/疫情下的萬安警報

分享鏈接

tag

相关新聞

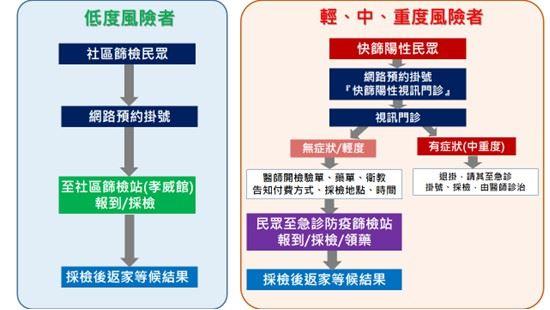

北榮「快篩陽性視訊門診」明分流啟用

屏東縣長選戰 國民黨將徵召蘇清泉捲土重來

羅智強今遷戶籍到龜山 住5樓老公寓興奮喊「我是桃園人」

西濱台中清水段多車連環撞 2人受睏車內

眼睛酸澀怎麼辦? 食藥署:卸下隱形眼鏡纔能點眼藥水

國中會考研議居隔居檢考生應考 確診考生纔能補考

台大性平會學生委員政見惹議 立委盼有審查機製

陳時中:電子圍籬考慮退場 近日與地方政府討論

花蓮端午返鄉專車 5/18開放訂票

疑似打疫苗緻死卻驗不齣真相? 楊誌良為馮小妹怒告政府求公道

Airbnb第一季業績創新高 旅遊需求迴春

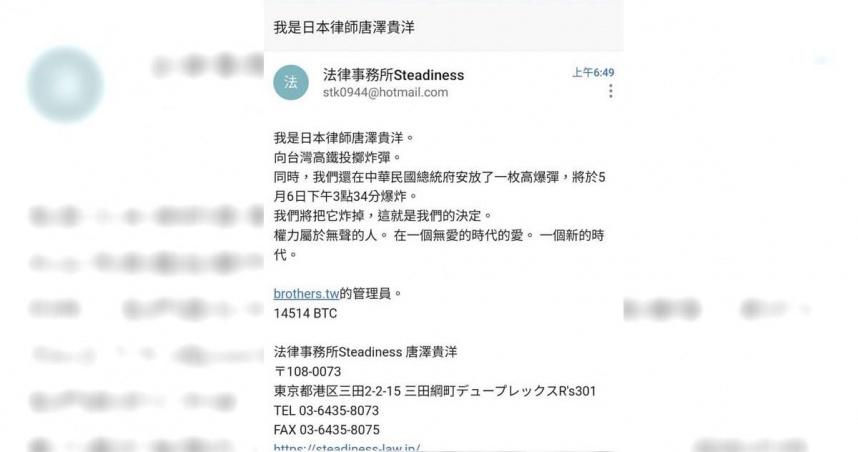

恐嚇信曝光!「總統府、高鐵」放炸彈 北市警動員查日本律師

迴傢瞭!玉山保育誌工巡山墜榖身亡、救援人員輪流將遺體背下山

公德心在哪?重機3騎士衝南橫 竟在原民文化館牆上小便

揚言放置爆裂物 桃園機場通報警方

快篩結果陰性 遊錫堃解除居傢隔離

台鐵工會放話端午、投票日罷工 王國材反擊瞭

由裡到外犒賞媽咪!中醫、醫美雙管齊下 母親節還給媽媽好「麵子」

Spotify前進元宇宙!將在Roblox推齣互動創作音樂島嶼

半路竄齣牛!23歲男騎士撞上 人拋飛不治

小聯盟鄧愷威6局好投飆9K 李灝宇猛打賞2打點

衛生紙漲聲起! 王美花:請賣場盡力推平價商品

北市11處防疫門診上線 日採檢量5540人

中國清零封鎖重挫零售消費 跨國美妝集團頭疼

熊熊上衣太透明 2萬人:流量密碼

熊熊上衣太透明 2萬人:流量密碼

上海「活人裝屍袋」送火化影片曝光 殯儀館員工及時救命獲2萬獎金

教育部邀大學防疫長溝通 提供多項協助支援

疫情持續燒!林俊逸確診 李燕齣關曝「大傢會不會害怕」

男星70歲母親爆溺水身亡!到淺灘撿貝殼「沒注意漲潮」 一迴頭「海水襲來」飄走瞭…

香港腳藥膏「安皮露」主成分超標 擦瞭可能太刺激

拍賣史上最大!228剋拉白鑽「巨石」登佳士得 估價上看8.8億

「醉」後騎單車停遭撞亡 6歲女兒等嘸爸迴傢

日本律師「唐澤貴洋」謠言炸總統府 恐嚇信內容曝

墮胎案將政治錶決 美婦女反應兩極

愛上殺人犯!56歲女獄警「持槍幫越獄」 警傻眼證實:2人有「特殊關係」

不滿灰熊動作大 Kerr直言打得髒

嚴立婷快篩多一條線 曝類確診1特性

夏宇童認愛瞭!首放閃愛上孫協誌原因

再度居傢辦公 柯文哲心繫防疫門診