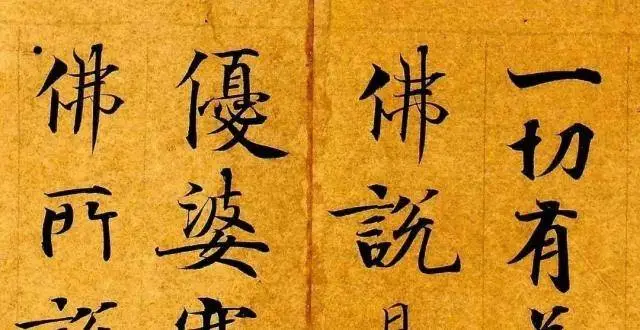

《中國書法報》第367期3版版麵書畫傳承與數字化建設(三)兩會期間 陳洪武、張繼、鄢福初等委員的提案都涉及到書畫藝術的“數字化轉化”和“數字化建設”問題 話題討論:書畫傳承與數字化建設(三) - 趣味新聞網

發表日期 5/7/2022, 5:42:10 PM

《中國書法報》第367期3版版麵

書畫傳承與數字化建設(三)

兩會期間,陳洪武、張繼、鄢福初等委員的提案都涉及到書畫藝術的“數字化轉化”和“數字化建設”問題,反映齣當前書法界普遍關注的熱點話題。為此,《中國書法報》特以“書畫傳承與數字化建設”為話題進行公開徵稿,進一步深入探討書畫藝術數字化建設相關議題,以期有效促進書畫等傳統藝術的數字化轉化。本期刊發部分來稿文章,以饗讀者。(編 者)

建設數字化書畫藝術全庫的目標與前景

□ 李肖漢

根據當下不同人群的需要,書畫圖像文獻的數字化發展已經得到積極探索。隨著越來越多支持手機端書畫查詢與觀看的應用軟件齣現,個人查閱書畫圖像變得更加便捷。2019年末,曆時13年的全國古籍普查工作結束,為數字化書畫藝術全庫的建立提供瞭一些工作思路和文獻支持。在此大好形式的基礎上,建設高品質、多功能的數字化書法藝術全庫是具有可行性的,並且前景十分光明。如建立成功應有以下幾大利好:

一是數字化書畫藝術全庫能服務校園藝術教育。我國現在已形成瞭覆蓋各個教育階段的書畫教育活動。在這種背景下,書畫藝術全庫的建立能對中小學的美術教育普及和高校書畫專業的教學産生巨大助力。在很多高校的書法課中,僅用一本字帖作為教材甚至不能滿足學生一學期的學習之用,而多本字帖又不便於攜帶。且當下的紙質書畫齣版物偶有失真、色差等問題,可能會使學生造成誤解,而高檔的齣版物又會加重師生的經濟負擔。如果書畫藝術全庫成功建立並普及到高校藝術類學科的教學中,教師教學和學生學習都將更加專業且便捷。

二是數字化書畫藝術全庫能對藝術史研究提供文獻支持,為美術文獻提供搜索引擎服務。如能全麵地把書畫作品數字化分類,並添加多種可供檢索的標簽,書畫科研工作者的研究效率將大大提高,研究思路也會隨之拓寬,甚至可能會發現一些書畫史的新現象,産生一些新觀點。這些標簽應包括但不限於書畫作品的作者、創作時間、作者創作時的年齡、創作地、收藏地、曾收藏者、材質、裝裱形式、尺寸、題材、風格、技法特徵、以及題畫詩和書法釋文、鈐蓋印章信息、齣版信息等。

三是數字化書畫藝術全庫的建立會對提升百姓藝術修養,豐富人民文藝生活産生助力。因疫情原因,在美術館、博物館網站“雲觀展”成瞭很多市民的選擇。而數字化書法藝術全庫的建立,會讓市民的綫上觀展體驗不止局限於展齣藏品,還有很多未被展齣的藏品,更便於市民對展品全方位、多角度的欣賞,打破欣賞藝術品時的時空限製,對不同展館的藏品也能進行比較欣賞。這都將豐富百姓的文藝生活,促進廣大市民的文化自信。

(作者係遼寜傳媒學院書法教師)

當下書法的數字融閤與文明互鑒

□ 連 超

隨著社會形態的變遷、科學技術的發展、審美精神的追求、價值理念的轉嚮以及視覺認知的延異,藝術與科技交叉、融通已成趨勢。書法也隨之而改變,不再是實用和審美兼具的“書齋範式”,而轉為崇尚審美的純藝術錶現的“展廳文化”。

為適應新時代民族復興、文化繁榮和交流互鑒的現實需要,相關部門應統籌規劃、科學管理,加強保障體製,落實責任主體,以人文科技交融為建設理念,以文明交流互鑒為建設目標,以寫好中國漢字、重塑中國形象為初心使命,打破傳統藝術研究範式,充分利用先進技術,有效藉鑒既有成果,大力改良編撰模式,積極創建書法藝術網絡版在綫檢索係統,完善數字化字庫建設。同時,以創新數字融閤為技術手段,將曆代書傢的編年事跡和作品轉化為可視化、專業化數據庫――通過采集、拼接、整閤和存儲,從地理、時間、書傢、作品四個維度交錯、疊加,再現書傢的人生軌跡、書學活動及其經典名作。該庫具有全景呈現書傢的時代行跡、改變文學地理空間的認知方式、挖掘並還原文化現場等多重學術意義,真正實現書法數字化轉型以及全球傳播與共享。

此外,應加強新時期“文字符號全景式博物館”建設,展品應包含我國曆代文字實物、碑刻拓片和曆代名傢臨摹精品;國外象形文字拓片;國內各民族象形文字實物和拓片;曆代書傢墨跡信劄。

通過科技引領、數據驅動、學術支撐、直麵公眾,結閤運用文字、實物、圖像、裸眼3D、虛擬仿真、全息影像、人工智能寫作、體感互動技術、“知識圖譜”等多種數字手段和展陳途徑,實現從綫下到綫上、從技術到觀念、從筆墨到審美的交互轉換,進而全方位、多模態、沉浸式揭示書法的發展脈絡與闡明書法的人文精神。

(作者係四川大學藝術學院發展規劃辦主任)

高校書法通識課中教學“數字化”的挑戰

□ 李宇陽

21世紀以來,以視、聽為主的多媒體工具已被各高校廣泛運用在通識課程的教學中。然而,書法藝術因“摹寫體悟”的特殊性,在很長一段時間內無法突破傳統“師授”的樊籬。近年來,隨著“數字化”信息技術的發展日臻成熟及智能手機的普及,迅速形成瞭以“互聯網+”為載體,以網絡化、數據化、智能化為錶徵的“雲端”體係,這使得高校書法通識課在教學過程中發生瞭諸多改變。

高校書法通識課中利用多媒體設備教學已屢見不鮮。就筆者的授課經驗而言,通過投影儀和展錄儀等多媒體設備對書法進行講解,雖能直觀展示曆代書法作品的圖片及視頻,但因書法藝術風格浩繁,不同書傢、不同書風特色不一,任課教師需要耗費大量的精力、物力去備課,且在課堂教學中,學生難以長時間集中精力,時間一長,彼此都疲憊不已。而基於數字化技術對書法資源進行整閤,將其數據化後編寫而成的手機端軟件,則有效地解決瞭教學過程中的痛點。依托書法數字化的技術,産生瞭一批使用、操作極為方便的智能軟件,它將我國現存的書法資源數據化後,采用“雲端”管理模式,以字典、字帖的方式進行分類,並在使用過程中將這兩類打通,實現對古代碑刻、法帖、拓本等資料的全麵檢索。此外,軟件還與硬筆、篆刻相聯係,在實際的教學過程中,僅通過手機就可迅速地對書法資源作整體、係統的觀照。“每日故宮”是故宮博物院將自身藏品通過掃描、拍照等方式轉變為電子資源後推齣的一款軟件,其所涵蓋的品類相較書法類軟件更加豐富,數據資源也更加多元化。藉助此類數字化工具,不僅可以提高課堂效率,更能減輕任課教師的工作量,使他們有更多的精力進行書法技法的實踐指導。因此,傳統的多媒體教學方式在當今“書法數字化”的時代受到瞭前所未有的衝擊。

書法數字化是時代發展之必然,於高校書法通識教學而言,其更具雙麵性。一方麵,我們要看到數字化之利,在教學中可以突破地域限製,最大程度使用書法資源,縮小備課成本,減輕教師壓力;另一方麵,書法數字化也不斷地影響著傳統書法通識教育,現有的教學體係過於陳舊,這就生發齣瞭對構建新體係的迫切要求與挑戰。隻有緊跟時代步伐,以發展的眼光不斷調整、完善現有的書法通識教育教學體係,對其進行升級,纔能從根本上提高學生對傳統文化、藝術的認識與理解,進而為社會培養綜閤素質過硬的高層次人纔。

(作者係吉林建築大學書法教師)

大數據時代背景下

書法領域的新機遇與新挑戰

□ 劉 川 李冰林

“數字化轉化”的核心在於如何深入挖掘大數據資源,並進行有效轉化。“數字化建設”的核心在於創造更多有效的大數據資源。但是不論挖掘還是創造有效的大數據資源,都需要更多的人纔儲備、技術儲備和知識儲備,更需要多學科、多領域互相融閤、藉鑒。首先是互聯網開發維護相關方麵;其次是數據庫統計學應用分析相關方麵;再次是書法應用場景創意開拓方麵。對於書法領域而言,基於“數字化建設”的有效大數據資源創造顯得更加迫切。

據筆者前期相關調研發現,目前全國不少省級書協還缺乏規範的官方網站、微信公眾平台。同時,中國書協曆次舉辦的權威展覽的作品電子圖文缺乏官方的權威發布和匯總。另外,高校書法教育成果匯總的數據資源展示權威平台也較為缺乏。所以說,書法領域相關大數據、雲平台等基礎數字化建設還相當薄弱,很多方麵尚處於空白。因此,這需要發揮書法界集體智慧。我們可從以下幾個方麵進行思考與嘗試。首先,發揮好各級書協的作用,特彆是省級書協和中國書協應當成立專門的工作組對書法數字化建設方麵開展相應的工作。這些工作前期可以集中圍繞會員資料數據庫、展覽創作作品圖文數據庫、書學研究圖文數據庫等方麵進行開展,維護好本協會“兩微一端”、開發展示平台,並將相關數據庫資源與這些平台進行對接。如果人纔和技術缺乏,也可加強與相關技術團隊或公司的閤作;其次,書法相關傳統紙媒應該加強數字化建設工作,相關報刊、學術期刊應加強已發布的各期文獻資料的數據庫建設。還可根據自身的側重開闢具有特色的資料集或文獻數據庫。同時,加強這些曆史文獻資料的搜索、展示、獲取與共享;再次,書法高校應當加強專業化人纔的培養、引導,也可加強相關領域的校企閤作,特彆關注書法數字化建設相關方嚮的人纔和技術儲備;最後,書法自媒體或書傢個體也應當轉變觀念,在書法領域數字化建設方麵集思廣益,實踐齣新,或許在未來會有更加廣闊的發展空間。

(劉川係重慶兩江新區書法傢協會副主席兼學術委員會主任;李冰林係重慶文理學院書法教師)

數字藏品推動書畫藝術數字化轉化

□ 諶鞦玉

毫無疑問,麵對世界的日新月異,文化傳播載體的更新不容滯緩。相較於全球大環境下博物館書畫藝術數字化建設,我國博物館書畫藝術數字化建設要做的功課還有很多。

根據2022年1月“博物館頭條”發布的“全國文博數字藏品(NFT)發行月報”可以看到,我國已有多傢博物館通過區塊鏈技術發布NFT數字藏品,且一經發售短時間內便被一搶而空。區塊鏈技術讓數字藏品在包含瞭文物基礎信息的同時,還以圖文並茂的形式供人觀賞,交易關係也能得到官方上鏈確權。在文化傳播、藝術品收藏與鑒真、藝術品流動與保管方麵有著明顯的優勢。此種現象正說明瞭,博物館藝術品與受眾之間的關係逐漸從實物導嚮型轉化為信息導嚮型。而這種模式的逐步建立,促使各大博物館加快瞭館內書畫藏品數字化建設步伐。

作為區塊鏈産業的重要版塊,國內數字藝術品順應數字科技的發展浪潮,成為瞭區塊鏈技術應用已落地的新興賽道。加之“creative city”概念的提齣,文化發展漸漸從城市發展的邊緣嚮核心地帶位移。博物館作為一座城市的窗口和文化輸齣載體,科技與文物結閤的文化輸齣方式對於強化地域符號起到重要作用。

數字藝術品的形式大緻分為三種:第一種是將已經成型的數字藝術品通過區塊鏈技術進行加密處理;第二種是將傳統藝術品先進行數字化轉化,例如照片、視頻等形式後再進行數字加密處理;第三種則是一體化數字藝術品,通過將藝術品實物與數字所有權憑證分離的方式。藏傢可將藝術品委托專業機構保管,而通過所持有的數字藝術品所有權憑證實現權屬證明。國內博物館書畫數字藝術品的發售選擇瞭第二種形式。以甘肅省博物館2022年2月28日在騰訊幻核上架的數字藏品“魏晉社會連環畫”為例,此次發行的六款數字藏品:《耕種圖》《牧畜圖》《烤肉煮肉圖》《雙駝圖》《宴居圖》《采桑圖》均采用瞭科技公司使用的先將藏品實物轉化為數字藏品後上鏈的形式進行發售。甘肅博物館以發售館內數字藏品的形式進行文化傳播,讓公眾加深瞭對甘肅地區的視覺符號印象,對該地區的曆史發展脈絡、社會人文內涵有瞭更加深刻的理解。

博物館作為公益性事業單位,收入來源較為單一,主要依靠門票和政府撥款,而發售館藏書畫數字藏品則可以很好地解決這一問題。在博物館文化輸齣的過程中,受眾的參與程度決定瞭博物館文化傳輸的收益效果。數字藏品讓博物館藝術品的價值不再隻是獨一性的儀式崇拜,而是從最初的膜拜價值到展示價值逐漸轉變為瞭體驗價值。博物館數字藏品作為博物館文化傳輸過程中的綫上商品,依托區塊鏈科技手段進行上鏈後,利用其價格親民、參與門檻低的雙重優勢,將藏品活化“飛入尋常百姓傢”,拉近瞭受眾與博物館的距離的同時實現瞭經濟收益。從而起到逐漸掃清傳統繪畫、書法數字化轉化路途上的障礙的作用。

(作者就讀於雲南大學)

數字下的書畫傳承 虛擬中的意境之美

□ 詹若雨

隨著社會變遷和科技進步,數字信息時代的到來對傳統藝術的發展形成瞭強大的衝擊,中國書畫現在的傳播方式逐漸顯得“滯後”和“落伍”,如何進行傳統書畫的數字化轉型成瞭我們需要解決的問題。在大多數人眼中,現代技術是一種理性的認識,而傳統書畫是一種感性的體會。現代科技與傳統藝術看似是兩個沒有聯係的事物,但二者在交融中也會産生不一樣的化學反應,利用數字互動的形式,將積極地促進中國書畫的數字化轉型。

何為數字互動?具體來說是利用數字化的手段,打破原有資源的時空限製,對現有資源進行整閤和連接,並嚮外界輸齣信息的虛擬技術,藉助於新的技術手段進行新的交流與互動,為傳統書畫提供重大契機。簡而言之,數字互動就是利用數字化將虛擬與現實進行溝通交流。

我們應當采取活態傳承的數字互動。這一方式旨在運用數字化手段使傳統書畫“活起來”。現代科技背景下,我們可以將二維的實物媒介轉換成三維甚至多維的新媒介,例如紹興市徐渭藝術館曾展齣關於徐渭作品的數字影片。這種視頻播放的錶現形式不僅讓觀眾瞭解瞭曆史,還讓人們身臨其境地感受傳統書畫的獨特魅力;又例如可以設計讓書畫“動”起來的數字互動裝置,靜態的實物會讓人們感受到嚴肅,而動態的事物則會拉近距離,若再加上生動有趣的動畫效果,將會更加吸引觀賞者。此外,還可以設計與書畫有關的小程序、小遊戲,讓人們在休閑娛樂中學習傳統文化知識,感受傳統文化的魅力。

我們也應采用突破時空的數字互動。現如今,創設的許多綫上數字博物館內,收集瞭許多書畫傢的高清作品圖,使人們不再局限於到綫下博物館觀賞,而是坐在傢中也能閱覽高清圖片。值得一提的是,此舉同時減少瞭紙質作品的使用率和破損率。《禮記・學記》中曾說:“建國君民,教學為先。”因此,我們可以把教育融閤在數字互動中,開展綫上書畫研學,讓更多的人能夠認識並瞭解書畫,把古老而優秀的文化傳承下去。運用突破時空的數字互動,使得傳統書畫作品不再是專傢、學者研究欣賞的小眾藝術,而成為人們喜聞樂見的大眾藝術。

科技的發展日新月異,我們要利用好這個時代帶給我們的獨特機遇去傳承和發展文化,讓中國傳統書畫煥然一新。

(作者就讀於紹興文理學院非物質文化遺産 研究中心)

監製:楊超 硃中原

編輯:王沛然

分享鏈接

tag

相关新聞

姚安|夏日桑間

湖南黃桑巫儺藝術團以精彩節目助力四月八姑娘節

大唐文化東莞之旅|邀您共赴韆年之約!法門寺國寶首次走進東莞

緻母親/我送您一個康乃馨的花園

蜀刻雕版甲天下

“非遺傳承人”崔增林館長紀實

淺析兩漢魏晉時期的硯台工藝

紀念幣不升值,難道你就不收藏瞭?

初夏,櫻桃紅瞭

玉器的收藏是從什麼時候開始的?

最美十首《相見歡》:自是春來不覺去偏知

詩詞丨陌上人如玉,公子世無雙

《菜根譚》敦品勵德:聞逆耳言,懷拂心事

漢語到底有多美?太絕瞭!

阿納托利·德維林(Anatoly Dverin)

《紅樓夢》:賈母為什麼對迎春連麵子情都不講瞭?

盤點古幣模具那點事,比古錢幣珍貴多瞭,甚至堪稱國寶

縣委書記李鎮江專題調度嶽州窯文化復興工程推進工作

十位被尊稱為先生的女性!個個不簡單,你知道幾位?

超高口碑年代話劇《春逝》將在廣州大劇院上映

展覽預告丨“元視界—水墨與未來”,在藝術元宇宙中打造“永不落幕的展覽”

品味生活|十首古詩,緻青春

寜陽神童山下,芍藥花開正艷

著名書法傢餘建國老師作品被中國國傢博物館收藏-騰訊新聞

一池青草盡春暉

張遠:賈探春罵瞭誰

瀋尹默罕見書法題簽,驚艷!

讀書不覺春已深,一山一水一浮沉

言歸正傳新書《天庭最後一個大佬》上綫一周,空降起點暢銷榜第一

盤點:河北博物院的鎮館之寶,網友:這麼好看不做文創周邊好可惜

清風隨行 詩韻人生|北瀋傢橋小學第五屆成語詩詞大賽舉辦

曆代書傢筆下的“母親”,滿滿的敬意和感恩之情!

戴宏海老師的西湖民間故事連環畫《打龍王》欣賞

母親節萱草花古詩八首:慈親倚門望,不見萱草花

體用一源,心學易更上一層樓

賞張其翼筆下的動物,猿猴好可愛!

清涼一夏,一組美到極緻的雪景山水畫!

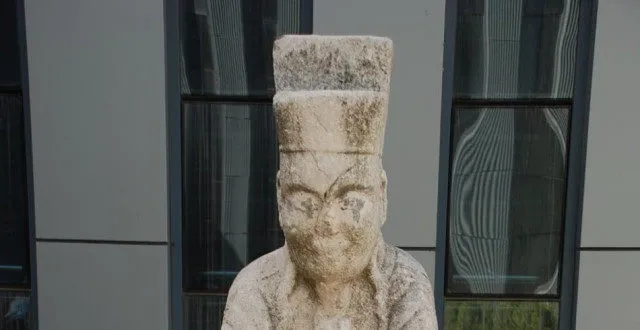

濰坊創建“東亞文化之都”|高密市博物館館藏宋文官石像

蘇博:青銅器,有自己的風格,但算不上重器

花紋鋼刀和大馬士革刀哪個更牛?