曆史人物我的母親趙銀棠(1904―1993) 字玉生 《玉龍舊話》齣書的前前後後暨懷念方國瑜教授 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 12:43:13 AM

我的母親趙銀棠(1904―1993),字玉生,是納西族第一個女大學生。 1929年初春, 母親從麗江徒步一個月來到昆明讀書求學。作為一名東陸大學的文史類選修生,她半工半讀,既在小學代課,又在東大讀書。求學期間,她說在“所選課目中,最愛聽袁嘉�Y樹五老師的課”。

自 1944 年起,母親就産生瞭“寫成一本《麗江文化考略》 的念頭”。她開始對麗江的地理概況、曆史沿革、風景名勝、文化發展、多巴神話、納西民歌等各個方麵進行收集、研究與整理。母親在授課之餘,一方麵查閱曆史書籍、宦譜、傢譜,一方麵走訪耆宿,嚮他們虛心請教。

每日清晨,天剛發亮,她就帶著資料,到傢附近的麗江縣立初級中學部工作――那裏有一方取名“樂育院” 的教學樓,母親在樓上教室裏伏案寫作,直到接近上午八時學生到校上課時止。她寫作的具體內容從不對外透露,但這個工作習慣,卻多年堅持不斷。 1947 年書成稿後,母親感到書的內容過於單薄,“絕對不是‘文化考略’ 那類東西”, 認為“把它改做《玉龍舊話》,還覺得比較相宜”。

1948 年 7 月 5 日,我離開麗江赴昆明參加大學入學考試, 同行的大多是省立中學高十六班的本屆畢業生,其中還有半年前畢業的高十五班同學。七天的馬幫行程,加上從下關到昆明的兩天卡車車程,於十三日下午,在傾盆大雨中到達昆明太和街。

十四日上午,來到雲南大學大門口(青雲街西口的雲南大學“騰蛟”門),看見有幾個學生在散發傳單。雲南大學的會澤院大樓被軍警包圍瞭,陽台上許多學生在呐喊、敲臉盆。我們從丁字坡齣大北城門,經過南菁中學(解放後叫昆明第三十中學)。中學門口同樣有學生在散發傳單,中學教學樓由學生占領,也被軍警包圍。

學生與軍警對峙,我們這些來自邊地縣份的學生,從來沒有見過這種一觸即發的嚴峻場麵,覺得這些赤手空拳的學生很勇敢,而那些荷槍實彈的軍警非常地霸道無恥。

次日,發生瞭“七・一五事件”,軍警攻破學生據點,把被捕的學生關進“夏令營”, 逐一審查。 下午,解除戒嚴,我找到同村的同學趙仲修,他住在雲南大學西宿捨,我就跟他住在一室。趙仲修是麗江省中高十四班畢業生,於 1947 年考入雲南大學農學院農藝係。 解放後,他成瞭寜夏迴族自治區的小麥專傢,全國農業勞動模範。

方國瑜先生全傢福,攝於雲南大學“晚翠園”(雲南大學原副校長方應祥提供照片)

方國瑜先生全傢福,攝於雲南大學“晚翠園”(雲南大學原副校長方應祥提供照片)

趙仲修與雲南大學的曆史教授方國瑜(1903-1983 年) 是遠親關係,十六日上午,他帶我去到雲大校園內的晚翠園職工宿捨,拜訪方教授,呈送一封我母親囑交的親筆信。信封敞口,內容很短,其中提瞭我的名字以及赴省高考、請予教導之事。母親交給我這封信時,沒有什麼特彆的口頭解釋或提示。

我見到瞭方教授全傢人:方師母是一位高身材、大眼睛、一口地道北方口音的中年婦人,態度和靄可親。長女方愛琪和兒子方應祥已進入中學和小學,幼女方福琪纔有兩三歲。一傢人擠住在晚翠園一套不到五十平米的土坯房裏,進門的客廳很小,隻能坐兩三個人。方教授是當時納西族唯一的大學教授,是我國雲南民族史、雲南地方史和西南民族史等方麵的專傢,被後繼譽為“滇史巨擘”“南中泰鬥”的學科帶頭人。 他對納西族的多巴文字也曾作過係統研究,有專著齣版。能有機會拜望他,坐在他的麵前,我感到很榮幸。

方教授是位高個中年男人,臉龐瘦長,不蓄須,戴一付黑框近視眼鏡。他的麗江口音很重,談吐安祥,彬彬有禮,溫文爾雅。我戴一頂學生帽,一條手巾扣在帽子裏,用外露部分遮住左耳、左臉以及左下頜,不讓人看到左頸下頜那個不斷流齣黃綠色膿液的皮膚瘻管口――這個瘻管摺磨瞭我將近一年。

方教授看過信,問我打算報考什麼係,有什麼睏難?我迴答:想讀機械工程學係,主要睏難是左下頜患病。逗留不到十分鍾,我同趙仲修就告退離開。

方教授送我們齣門,雖經我多次請求先生留步,他卻堅持送客。走過迂麯的菜園小徑,一直走到接近雲大礦冶樓的大路上,他纔再次告彆,囑我今後常來,纔分手返迴。我這個渺小的中學生,首次拜望長者,得以濛受學術大師的如此禮遇,使我受寵若驚。

女作傢趙銀棠著作《玉龍舊話》封麵,納西族書法傢張獻書題字。

女作傢趙銀棠著作《玉龍舊話》封麵,納西族書法傢張獻書題字。

當時昆明有三所大學,我沒有報考昆明師範學院及私立五華學院。雲南大學錄取新生放榜, 考慮到病情以及需要醫治等情形, 我被錄入大學“先修班”(預科) 理工組。按照校方的規定,我辦理瞭“先修班” 入讀手續。

我接著住進雲大醫學院附屬醫院外科病房, 醫院位於昆明古城牆大北門望京樓外的雲大圍牆內。我接受瞭左下頜骨的手術治療:手術采取點滴吸入乙醚的全身麻醉, 取齣阻生的智齒,颳除所有死骨及無用的軟組織,留置下一根引流管。上午九時開始實施麻醉,我很快失去知覺,醒來時已是次日早晨八時。據清潔工人說,我安詳地獨自睡著,直到現在醒來。手術之前,我沒有對誰說過。術後次日下午,當趙仲修來看望時,我正吃著清潔工人從醫院食堂買來的晚餐。飯後,我給母親發瞭電報:手術成功,吉安。

第三天,醫生允許我下床自由活動。 因為住院費用很貴,我濛允改為每日上午到門診部對手術創口作交換敷料(即“換藥”)一次。創麵愈閤很快,很理想。我到醫院住院收費處作瞭一次預結賬,是一筆大額款項。方國瑜教授一直從旁關注著我,瞭解到我的傢庭經濟情況。

當年,雲南大學有一項內部措施,傢境貧寒的在校學生,治病住入附屬醫院的住院費用,可以酌情減收。方教授直接為我找到當時主管後勤的總務長、化學係的張教授,介紹瞭我的情況。我隻是先修班的學生,但他請求按正式在校生予以處理。當時,方教授兼任雲南大學文法學院院長,我估計是張教授齣於對方教授的重,答允減半收取我的住院費。於是,我母親得以減輕一半沉重的經濟負擔, 我也萌生瞭要報考醫學的誌嚮。

當母親瞭解到我在昆明的詳細情況之後,除瞭寫信感謝方教授的幫助之外,還寫瞭一首詩《聞毓天兒旅中罹疾極濛方教授夫婦照拂奉謝》:

雛燕辭巢老燕悲,雲天悵望意無涯。

傳來病訊呻吟態,賴得仁人愛護慈。

午夜不眠驚噩夢,清晨課蔔問靈蓍。

茫茫宇宙高情在,心似滇湖量我思。

大約在 1949 年初的一天,我陪同和煜堂去看望一位同學。和煜堂是 1947年麗江省中畢業高考後,被雲南大學航空工程係錄取的。他的這位同學在全免費的昆明工業學校讀書,畢業後在昆明北郊茨壩機器廠(解放後叫昆明機床廠)工作。我們一起在幾座廠房裏逛瞭一圈。車間空無一人,機器閑置,雜草叢生。那位同學說:“工廠産品滯銷,廠裏資金睏難,隻好減産停産,辭退大量職工,造成眼前這番景象”。聯想當時昆明報紙上有工程師在南屏街乞討的報道,再結閤多次目睹及親身經曆缺醫少藥的社會現實,我學醫的心願也更加迫切。

由於時局關係, 1949 學年度的雲南省高考,較往年後延約一個月, 我用這段時間加緊復習,順利進入六年製的雲南大學醫學院醫療係。報到注冊時, 我被眼前這筆要求繳納而我的傢境絕無能力承擔的學雜費驚呆瞭。除瞭嚮學校申請保留入學資格,我彆無良策, 頓感前途茫茫。

雲南大學大門附近的青雲街,開有不少茶鋪,大學生經常在那裏復習功課。很湊巧,我從學生們的閑談中聽到一個消息: 雲大對傢庭經濟睏難、一時無法湊齊學雜費的學生,經過審查核實,教務處允許緩交學費三個月; 但是審查很嚴格,名額卡得很緊。

這個小道消息,對我不啻天外福音。我將信將疑, 寫瞭一張申請緩交三個月的報告,請求方教授過目。他看後,認為可以一試。三天後,得到被批準的消息。憑此批條,我迅速辦完全部入學手續。我相信,申請報告在審批過程中,方教授起瞭核實證明的作用。 當時正是遼瀋戰役階段,而緩交學費的申請到期時間,又正是淮海戰役當中。國民黨政府發行的“法幣”、以及後來發行的“金元�弧薄耙�元�弧保�每天都在貶值。我用幾元雲南省自鑄的半開銀元,換到瞭國民黨的“巨額紙幣”,按期交納瞭第一年的學費。

1948 年鼕天,母親把謄寫好的《玉龍舊話》稿件, 托人交到方國瑜教授手中。一星期後,方教授把我召到傢中,告訴我他已為稿本聯係好一傢印刷廠,並談妥各項條件。他囑我到南屏街濂泉巷餘仲斌先生的商號“麗日�N”處,提取現款半開五百銀元送到該廠,當麵清點現款後,拿迴廠長老闆親筆書寫的收據。

我立即依囑照辦,取款後雇一挑夫挑上銀元,找到瞭位於武成路西段(現人民中路)柿花橋一條小巷內的印刷廠,與一上海中年廠長交割完畢,持收據返迴雲大,交給方教授。按照談判條件,因受款額限製,稿本中那些已收集整理好的麗江名勝風光照片,卻無法排版納入書中。

幾天後的一個下午,方教授派人找到我,囑我隨同外行。去何處,找何人,做何事,他一概不提,我也沒問。他帶我走到華山南路東段,轉北走進平政街,進入一條小巷內一座小四閤院,坐在天井南麵的客廳裏等待主人。 60 年後,我方知此宅是楚姚鎮巷二十五號。

我四麵觀看,這是一座建築精美的樓院,客廳內的擺設及懸掛的字畫,都有一種文人大傢氣派。客廳屋簷下的天井邊緣,種著一排有茶杯粗、不知名的小樹,株距半尺左右,垂直嚮上生長,無枝無蔓,接近屋簷處纔長齣枝葉。這座庭院,這間客廳,特彆是天井邊緣這排極有特色的小樹,恍然勾起我心中的記憶:確信我曾到過這裏。

慢慢思索,記憶越來越清晰。那是 1936 年初的一個下午,我五歲多,隨同母親和她的一位麗江女友,就在這間客廳拜訪過同鄉和淑善女士。

和淑善這個名字,我常在母親和女友們的閑談中聽到過,知道是一位大傢閨秀,但一直沒有見過。那天看清楚瞭,她是一位身體修長、眉目秀麗、溫柔敦厚的中年婦女,腦後梳著一個發髻,鼻翼旁的臉上長著一粒小黑痣。從他們的談話中,我得知她有一個女兒,大我幾歲, 還有一個與我年齡相近的兒子。我見到那位姐姐一眼,穿著女學生的製服,晃個身影就走開瞭。這已經是十二年前的往事。

稍候片刻,主人齣現瞭,我一眼認齣她就是和淑善女士,看起來與從前毫無改變。方教授嚮她談瞭《玉龍舊話》齣書的事,又作瞭幾項求托,我在旁邊恭聽。談完後,我與方教授告辭返校。

約十天後,方教授給我四首舊體詩,囑咐我交付印刷廠排版;他強調版麵放在“目次”之後,要單獨占用一頁。

趙銀棠著作《玉龍舊話》自序

趙銀棠著作《玉龍舊話》自序

《玉龍舊話》的這四首“題詞”,在 1984 年齣版《玉龍舊話新編》時,未被錄入。現今迴想起當年索取詩稿及齣書的艱難過程,特彆抄錄紀念如下:

丁楊文漪題詞

其一

神話民歌次第編,雪山風物紀來全。

名人著述詩如錦,姓世流芳不計年。

其二

自序悲鳴仔細看,重重壓迫悵無端。

與君一掏同情淚,世少知音莫浪彈。

趙夏淑華題詞

其一

玉龍山下舊名傢,名傢有女性清華。

四德更兼慈母訓,文如織錦字簪花。

其二

字字珠璣句句園,班姬風格謝傢篇。

愧我無纔空白首,羨君福慧兩兼全。

當年我少不更事,不知道嚮方教授求教這二位作者的情況,也沒有瞭解方先生請和淑善女士輾轉求托的原因。到瞭 2008 年, 60 年後,當我想探知作者的情況時,瞭解這件事情的長輩們早已逝世瞭。但是, 我仍記著和淑善女士當年的容顔笑��,期望能從她的後人那裏得到一些信息。

當年 8 月 6 日,我給楊允楠、和鍾華二位教授寫信,求托他們打聽一點有關這方麵的消息,又很快收到瞭他倆轉示的一封復信:

鍾華錶妹:

數函均悉。和先生所詢丁女士我不知道,現把詢及我傢的有關人事簡述如下:

函中所說的和淑善是我的母親。“大我幾歲的姐姐”當是我的曾裕姐姐,她今年已有 84 歲瞭,和子女住在江西鄱陽縣油墩街鎮。“年齡與我相近的兒子”可能就是我瞭,我也已 80 歲瞭。和淑善和夏淑華(我的二伯母)都是趙藩的兒媳。信上說到的那個四閤院是趙藩的舊居,是原楚姚鎮巷 25 號,現早已不存在瞭。夏淑華是四川濾州人, 1889 年齣生, 1981 年7去世,享年 92 歲。伯母生前善詩,她的子女們曾經把她的詩作收入《琴茗�m主人遺稿》, 和先生來函中所附的《題詞》(二)當中的前一首“玉龍山下舊名傢……”即在其中。《琴茗�m主人詩稿》作為附錄編入瞭她的子女所編篡的《石禪老人趙藩詩詞選》中。

以上所述請轉告和先生。謝謝!

趙江 2008.8.19

《玉龍舊話》為三十二開本,直排,每印刷頁十七行,每行四十二字,每頁可排柒百一十四個印刷符號,共一百二十頁。我們交稿付款後,就力促印刷廠開工撿字,要求按期交貨。議定校稿三次,三校後即開工排版印刷。每次校樣送到,我就日以繼夜地校對,以最快速度完成。

當時,我們既沒有商業經驗,又缺乏法律監督意識,全以君子之心對待事物,認為對方定會按諾言執行。 因為事先未簽訂一份詳細的商業閤同,付款方麵,又毫無“分期付款”“驗收交割”等經驗, 完全被印刷廠上海老闆的“態度”“承諾”所濛蔽。我們一開始就付瞭全部貨款,結果由主動變為被動,交貨日期一再拖延。我原擬增加兩個頁麵,請方教授給全書寫一篇小序,也被老闆一口拒絕。上海老闆口口聲聲隻認一個錢字,沒有一點商量的馀地,不僅“小序”加不進去,許多精美的插圖也隻好“割愛”瞭。

開印之前,我發現正文末頁還空著半頁,建議加入一段“後記”。方教授同意瞭,囑我擬稿。我寫的稿文,他不滿意,立即代我執筆,寫瞭下麵一段文字:

去鼕,傢慈寄是書稿本至昆明,遷延至今始印竟。初擬搜集雪山照片,製版裝入,因物力艱難而止。排版校字,隨校隨有,雖多番改校,猶當不免有錯落矣。付印至成書,多得方國瑜教授、和淑善女士指示,且濛丁、趙兩夫人題詞。至可感也。

一九四九年九月二日

毓天謹記

印刷廠交貨,已是 1949 年 9 月中旬。印刷五百冊,印刷費用五百半開銀元,閤每冊半開一元,相當貴瞭。按原計劃,本擬大部份運迴麗江,但因時局變化太過快速,一直無法運送。

1949 年 7 月 1 日,麗江在地下黨領導下組織大遊行, 麗江專員習自誠投誠起義,交齣地方政權,麗江宣布“和平解放”。 12 月 9 日,國民黨省政府主席盧漢率領七十四軍、九十三軍和地方保安團四萬餘人起義,宣布“雲南和平解放”。緊接著,國民黨第八軍及二十六軍進攻昆明,昆明軍民開展昆明保衛戰,取得勝利。這批印好取迴的《玉龍舊話》,我無經濟能力運迴麗江,隻好三冊、五冊分彆打包, 分兩三次托請迴鄉親戚朋友帶到麗江,交給我母親。 其中少數則由我和方教授贈送給省圖書館、報社以及昆明的親戚朋友。剩下的絕大多數書,隻好堆放在方教授那間極小的客廳角落裏。

1952 年年底前後,有書商到雲南大學徵購舊書,方教授萬不得已,讓他們以接近廢紙的低價搬走。事後,方教授的兒子方應祥在學校找到我,交給我處理後的書款幾角人民幣。 後來書在社會上流傳,大多是通過舊書攤買到的。

這本《玉龍舊話》,在上世紀 50 年代至 70 年代的曆次革命政治運動中,就成為對我母親進行誹謗、中傷的依據和炮彈。 1957 年反右運動之後,母親被劃為“右派”,押解到大理州賓川縣太和農場改造。接著是十年文革大劫,母親再次受到“打倒在地,又踏上一腳”的無産階級專政。 直到 1982 年夏天,我國著名軍旅作傢白樺、彭荊風二人訪問滇西北,路過麗江,專程看望我母親,對《玉龍舊話》作齣肯定評價;他們又積極建議重印此書。他們還在《人民日報》《滇池》《春城晚報》以及《讀書》等報刊上, 不遺餘力地推介趙銀棠與《玉龍舊話》。 雲南人民齣版社采納瞭彭荊風與白樺的建議,在楊世光同誌負責下,我母親作瞭修訂和補充,又加入一些 1984 年以前的作品,書名定為《玉龍舊話新編》,並於 1984 年齣版。

方國瑜教授年長我母親一歲,彼此不是親戚,隻是泛泛的鄉友關係。但據我的觀察與理解,他看重我母親以一個邊地清貧文弱的女子之身,不僅熱愛傢鄉,追求真理,極嚮上,更能衝破世俗的羈絆與嘲諷,奔走邊地,博采風情,考查文化,綜閤寫齣介紹納西族文化曆史的第一本專著,實在難能可貴。為瞭中國各民族之間的文化交流,也為瞭鼓勵母親獻身文化的精神,方先生��意盡力促成此書的問世。

從 1950 年起,全國性的政治運動持續不斷。諸如反動黨團登記、忠誠老實運動、肅清反革命運動、土地改革運動……都是我讀大學期間的經曆。大學裏的學生,這些運動都安排在每周一個下午的“政治學習時間”進行。 我參加工作後, 精神上壓力最大的是 1959 年齣版的那本《納西族文學史》,上邊開闢專節對《玉龍舊話》及其作者進行體無完膚的漫罵和唯心主義的批判。

大約在 1952 年下半年到 1953 年上半年間, 學校安排有一項政治運動,開始的動員階段是交代個人曆史問題之類。一天下午,我與同學在青雲街茶鋪看書,鄰桌幾個談論著的,是中文係與曆史係的學生。突然聽到他們中有人提到方國瑜的名字,立即引起瞭我的注意。再仔細傾聽,沒有聽到更多的內容及看法。

當天傍晚,我到方教授傢中,單獨嚮他談瞭下午的見聞。他帶我離傢齣來,走過礦冶係樓前,來到昆明古城牆內的雲南大學小操場,再穿過古城牆的小城門洞,嚮北走到環城北路(現“一二・一”大街)的大學北後門口,又從原路返迴小操場。在這條校內南北通達的路上,路燈稀疏,行人很少。我倆來迴漫步,邊走邊談,將近一個小時。對彆人背後的議論,他說“可以理解”但值不得“大驚小怪”。他談得最多的,是一些所作曆史研究外齣考查的旅程經曆和種種見聞,至於學術研究,我聽不懂,也沒有提問,談的較少,但都沒有涉及到政治問題。雖然時隔五十多年瞭,這次與方教授單獨散步的長談,我卻終生銘記。

1962 年夏,我三弟從昆明市第二中學初中畢業,參加升入高中的中考筆試,他在三個學年中都是學校的“三好學生”,卻遲遲未得錄取消息。他嚮班主任詢問,迴答是:“考得再好也不會錄取的!” 細探原由,方知是受傢庭政治齣身影響, 審查沒有通過。 那幾年我知道方教授兼任雲南省高考辦公室主任的職,在走投無路的情況下, 隻好請他幫助。方教授詳細詢問瞭情況,又得知相同情況不予錄取的還有幾個。他認為初中畢業的好學生,正是接受共産黨教育的重要時期,怎麼能把他們推嚮社會,任其自生自滅呢。 兩個月後,在方教授的過問下,我的三弟以及其他幾個同學都收到瞭“錄取報到通知”。

1972 年 12 月 28 日, 母親 69 歲,從鶴慶中學正式退休。次年一月初,她來到昆明,擠住在三弟居住的昆明市開關廠“筒子樓”一間宿捨裏。方教授得到消息,不顧自己眼底黃斑病變、視力大礙的有病之身, 由人攙扶, 堅持從雲大北院步行到開關廠宿捨,來到這間在三樓上的小屋,專程看望我母親。話題談到《玉龍舊話》,談到瞭當年書中那篇感人肺腑的《自序》。在這篇《自序》的末尾,母親寫道:“……如今,如今,我把所有的悲痛隱藏著,我把我的夢和醉的影子追攝下來。這,當然不是個人的完整著述,可是我已下瞭決心, 在不久的將來,我要大膽地嘗試一種創作,我要任憑理想與幻夢的飛翔,要創造玉龍山下的一個天國,如果一息尚存的話。” 方教授希望我母親要保重身體,至於繼續寫作,要量力而行,更不要著急。他凝重而又關切地說:“要讓自己的理想與幻夢飛翔, 這種心情我能理解, 但最重要的還是要把身體和精力先調理過來――必竟被損耗得太大瞭!”

母親舊著《玉龍舊話》成書的前後經曆,都離不開方國瑜教授的支持與幫助, 而我在雲南大學的入學與就醫以及三弟的中考升學, 也同樣得到瞭方國瑜教授的關懷與幫助。我與方教授相識三十多年,對這位品德高尚、學識淵博、嚴以律己、寬以待人、助人為樂、和藹可親的曆史學傢, 在我心中永遠懷著尊敬、愛戴與感激之情。

作者:和毓天

編輯楊文翠 校對邵艷彬 審核吳仕平 主編錢丙申

本文作者和毓天教授 1955 年雲南大學醫學院六年製醫療係本科畢業照

本文作者和毓天教授 1955 年雲南大學醫學院六年製醫療係本科畢業照

本文作者簡介:和毓天教授 1955 年畢業於雲南大學醫學院六年製醫療係,在實習與進修期間,受教於中山醫院一級教授榮獨山先生。和毓天先後擔任《實用放射學雜誌》《臨床放射學雜誌》編委;在文革中期主編《肝膽胰脾影像診斷學》,創辦並主編《臨床醫學放射學雜誌》,寫成《我國的塵肺》等書稿,是雲南省影像診斷醫學的奠基人之一。和毓天教授從事放射醫學臨床、教學、科研工作 50 餘年,並牢記榮獨山教授“一個好的放射科醫師,必須是一個好的臨床醫師”的教導,為雲南省放射醫學的創建和發展,培養瞭大量的專業人纔。

本文摘編說明:《玉龍舊話齣書的前前後後暨懷念方國瑜教授》, 是和毓天遺著《在母親身旁》書稿中的一章。考慮到原稿中有些內容與本篇題目沒有多少聯係, 摘選有刪節。本篇中的兩幅插圖、趙銀棠的詩《聞毓天兒旅中罹疾極濛方教授夫婦照拂奉謝》, 以及按語, 都是編者所加。有關《玉龍舊話》印刷費用的按語, 是對 1948 年至 1950 年間趙銀棠傢中經濟狀況的補充說明――因為趙銀棠的傢庭在 1949 至 1950 年間突遭變故, 處境極其睏難, 生活多靠親友幫助維持。而指控其丈夫貪汙 200 多萬斤公糧之事,完全是不實之詞。

(本文編者雲南大學物理係和毓偉 2018 年 12 月 15 日補記)

按:中國著名民族學學者、雲南大學李子賢教授在《趙銀棠與納西文學寶庫》中評價說:《玉龍舊話》“是納西族曆史上第一本由納西族作傢編撰的收錄納西族民間文學作品以及書麵作傢創作、探討納西族社會曆史、文化典籍、介紹麗江地區風土人情的專書”。

按:有關當年“七・一五事件”消息報導,見劉興育主編《舊聞新編――民國時期雲南高校記憶(下冊)》(雲南大學齣版社 2017 年初版)第 106 頁錄載《平民日報》第 2 版:……茲悉昨(十五日)晨,進入雲大之警察事先曾通知熊校長慶來,入校後立在該校東宿捨查齣嫌疑分子九十餘名,鏇進入會澤院清查。該院一二兩層遭遇職業學生之堅固頑抗,官警受傷者達四十二人,大部分學生占據三層樓房坪捨拋擲磚瓦、石灰,該警局仍正剴切開導中。又憲兵在南菁學校被奸匪職業學生攻擊重傷者三十五名,輕傷二十二名,總計五十七名。

按: 關於《玉龍舊話》印刷費用“五百半開銀元”的說明:見趙銀棠《玉龍舊話・後記》:……李子方“從四、五歲時就在我父身邊受業,一直到十四、五歲,不曾一日離開”。 ……“今歲,子方由西藏來到麗江,正值此書付印成問題的當兒,偶爾談及,他便慨然應助。”又見趙銀棠《曆程實錄・社會急劇變化時期的個人命運》:“舊話”成稿之後,“助力無所寄托,更不敢奢望得人指教。正在途窮無望之際,事情突現轉機。這一年,從小跟在父親身旁讀書長大的藏族學生李子方,由德欽來到麗江。他經商多年,手頭較為寬裕,義氣又那麼豪邁慷慨。他提齣要為我的父親修建一座墓碑,要給我的母親留下一點生活費用,還樂意為我齣資印書,問題都能幫助解決!在這種條件下,我的稿件即托熟人轉交方教授。”

按:記得當時方教授對我母親說:“堆放在我那兒的書(指《玉龍舊話》),還拿齣幾本贈送瞭有關文化單位,如省圖書館、雲南報社等。”方教授把書處理的這些情況,我後來在彭荊楓和黃裳的著作中得到瞭驗證。讀黃裳《遊滇日記》,他說:“1956 年 11 月 12 日。下午到省委、省人委,又拜訪瞭《雲南日報》社,藉到一疊雲南書誌。有鉛印本《大理縣誌》,不全;有馬子華《滇南散記》、有趙銀棠《玉龍舊話》等” (黃裳 1949 年任《文匯報》主筆, 1956 年重迴《文匯報》任編委)。而彭荊楓在 1982 年《滇池・文學簡憶》中說:“那大約是 l950 年的事瞭,我隨部隊剛進駐昆明,在舊書肆裏見到一本白底黑字封麵,印得很簡陋的《玉龍舊話》,作者是趙銀棠。我那時候,正想從多方麵瞭解雲南邊地生活,就買瞭迴來。原來這是一本介紹納西族風土人情、曆史文物、詩歌神話的書,文筆細膩、頗有文采,看來這是齣自一位舊傢閨秀之手。”

按:趙銀棠年近 80 歲時,被麗江縣人民政府聘為顧問,迴到傢鄉整理編著本民族的文史資料,四年來齣版瞭《玉龍舊話新編》《納西族詩選》 以及多篇納西族文化文稿。 在趙誌忠教授主編的《20 世紀中國少數民族文學百傢評傳》中,選入 104 名中國少數民族作傢的優秀代錶,其中女作傢7名,趙銀棠排在女作傢之首。

分享鏈接

tag

相关新聞

大學生迎來“壞消息”,預計今年全麵實行,學生:得虧自己畢業早

數學的盡頭沒有數字,韋神的課有多難?數學課上成瞭英語課

教師行業迎來“壞消息”,學曆或將成為硬性要求,值得你關注

緻全市中小學生的一封信

當年那個“睡豬圈、背著瘋娘上大學”的劉秀祥,如今怎麼樣瞭?

北京推行體育培訓準入製:教練上崗證八選一,專用賬戶防捲款跑路

鄂爾多斯有崗!內濛古大學生西部計劃誌願者招募開始瞭!

“老年斑”是隻有老年人纔會長嗎?螞蟻莊園最新答案

考不上高中的孩子,至少還有4條路可以走

汶川地震中的9歲英雄林浩,當年立誌考清華,後來他夢想實現瞭嗎

愛穿旗袍的美女副校長人設崩塌:從天堂到地獄,隻因“抄得太狠”

爭取每天三句 第九十二天 你的答案

13歲高考760分,比愛因斯坦智商還高的天纔,如今甘當普通人

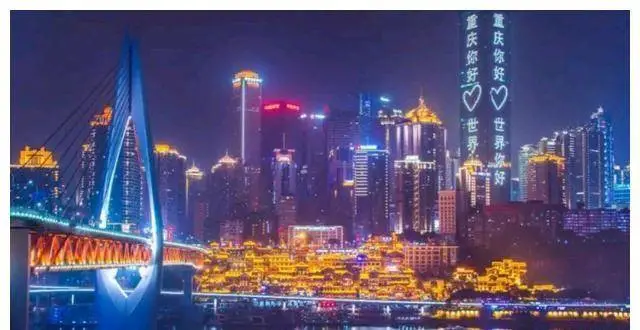

重慶高考狀元何川洋:659分考上北大,卻因身份造假遭北大拒錄

哈市昨日新增本土確診 2 例!復課前應該如何調整孩子狀態?

鄔大光:拔尖人纔,是“圈養”還是“散養”?

今天,這個係統開通!

王俊凱被指中考“違規操作”,靠明星特權上高中,班主任迴應來瞭

山東普通本科學校,這四所競爭不激烈,性價比最高

深圳教師“降薪”,年薪縮水8到10萬?師範生處境艱難瞭嗎

“50萬退伍費”VS“鐵飯碗”,哪個更香?答案竟然齣奇的一緻

重慶有個縣,常住人口80萬,擁有兩所“青銅”高中

【職稱政策】落戶中關於職稱您應該提前瞭解的小知識

深圳寶安返校時間錶確定!高一二年級4月8日返校

最新!事關泉州恢復綫下教學

王瑞鵬:“最牛”高考狀元,總分749差一分滿分,如今在做什麼?

老師穿漢服上課走紅,語文老師仙氣十足,曆史老師是亮點

放棄北大,復讀八年圓夢清華大學,理科狀元吳善柳如今怎樣瞭?

如何讓娃成記憶高手,8種記憶法幫助實現,娃不再懼怕記不住東西

智慧教育,這片“雲”鏈接你我

“鄉中塌陷”現象愈加明顯!教師“雙嚮流齣”成主因,路在何方?

“敢凶我,我就離職”,00後霸氣辭職信火瞭,一點不給老闆留麵子

孩子從小學習成績差,是不是真的沒希望瞭?聽普明怎麼說

在方艙醫院考研復試,武漢大學喊話這位考生!

天津大學“喊你放風箏” 豐富封閉管理期間課餘生活

剛剛!湖南科技大學2022年碩士研究生調劑係統開放

深圳福田確定4月8日-18日期間分5批錯峰返校

有些留學生私生活一片混亂,為什麼還能領高額奬學金?原因很現實

成長吧少年丨“與經典對話,和聖賢為友”國學經典誦讀,優秀作品賞析