一般來說 在紀念日裏首先要迴顧過去 愛因斯坦:知識是死的,學校卻服務於活人 - 趣味新聞網

發表日期 4/5/2022, 12:04:09 AM

一般來說,在紀念日裏首先要迴顧過去,尤其是迴憶那些為瞭文化生活的發展而獲得殊榮的人。

對先輩的這種緬懷的確不應忽視,尤其是因為迴憶往昔最美好的事物有助於激勵今天善良的人們勇敢地奮鬥。

不過,這應由自幼便與本州有聯係且對它的過去如數傢珍的人來做,而不是由我這個如吉蔔賽人一般四處流浪、遊曆過各個國傢的人來發錶意見。

於是,我隻能談談那些不受時空限製、始終與教育事業密不可分的問題。即使在這個方麵,我也不敢以權威自居,尤其是因為各個時代的有識之士都在探討教育問題,而且已經多次清楚地錶達過對這些問題的看法。

我在教育領域隻能算是個門外漢,除瞭一些個人經驗和信念,我從哪裏來的勇氣敢去闡述我的看法呢?

倘若這真是一個科學問題,我還是緘口不言為好。然而就積極的事務而言,情況卻有所不同。

這裏,僅僅認識真理是不夠的;恰恰相反,要想不失去這種知識,必須不懈地加以更新。好比沙漠中的一尊石像,隨時都可能被流沙掩埋。

必須不斷用手拂拭,纔能使它在陽光下繼續閃耀。我也應齣一臂之力。

學校嚮來是將傳統財富一代代傳承下去的最重要手段。

與過去相比,這更適用於今天,因為隨著現代經濟生活的發展,傢庭作為傳統和教育的載體已經弱化。

因此,人類社會的延續和健康比以前更依賴於學校。

有時候,人們隻把學校當成把最多的知識傳授給成長一代的工具。但這是不對的。

知識是死的,而學校卻服務於活人。

它應當培養年輕人那些有益於民眾幸福的品質和纔能。但這並不意味著應當消滅個性,讓個人像蜜蜂或螞蟻一樣僅僅成為社會的工具。

因為如果一個社會由沒有個人獨創性和目標的標準化個體所組成,那將是一個不幸的社會,不可能有進一步的發展。

恰恰相反,學校必須以培養獨立行動和獨立思考的個人為目標,而個人要把為社會服務看成最高的人生理想。

依我之見,英國的學校體製最接近於實現這種理想。

但如何努力達到這種理想呢?是不是要用道德說教來實現呢?

絕對不是。

言語永遠是空洞的聲音,沉淪之路總是伴隨著對理想的空談。但人格的形成不能靠耳聞口說,而要靠行動和付齣。

因此,最重要的教育方法總是鼓勵學生實際做事情。

兒童初學寫字是如此,大學畢業寫博士論文也是如此,哪怕隻是背一首詩、寫一篇作文、解釋和翻譯一個文本、解一道數學題或練習體育運動,也都是如此。

但每一項成就背後都有動機做基礎,而任務的完成又會強化和培養這種動機。這些動機極不相同,其差彆對於學校的教育標準極為重要。

做同樣一件事情,既可能齣於恐懼和強迫,或者對權威和榮譽的追求,也可能齣於對事物的興趣愛好和對真理與理解的渴望,亦齣於每個健康孩子都擁有的神聖好奇心,隻是往往很早就消泯瞭。

同一件事情的完成對學生的教育影響可能大不相同,全看這件事情的動機是害怕受到傷害、個x人私欲,還是對快樂和滿足的渴望。

大傢都認為,學校管理和教師態度肯定會對學生心理基礎的塑造有影響。

在我看來,最糟糕的做法莫過於學校主要用恐嚇、強製和製造權威等方式進行教育。

這樣做會毀掉學生們健康的情感、真誠和自信,它所造就的是百依百順的人。難怪這樣的學校在德國和俄國已經司空見慣。

我知道美國的學校沒有這種最壞的邪惡,在瑞士以及大多數民主國傢也都是如此。讓學校避免這種最壞的邪惡並不睏難。

隻要讓教師掌握的強製手段盡可能少,讓學生隻因為教師的纔智人品而尊師重道。

第二種動機是好勝心,或者說得婉轉些,是期望得到認可和尊重。這種動機深植於人的本性之中。倘若沒有這種精神激勵,人與人的閤作是完全不可能的。

希望得到同仁的贊許肯定是人類社會最重要的凝聚力之一。

在這種復雜的情感中,建設與破壞的力量比肩而立。期望得到認同和肯定是一種健康的動機,但希望彆人認為自己比同事更好、更強或更聰明,則容易導緻唯我獨尊的心態,這對個人和集體都是有害的。

因此,學校和教師都應避免使用那種導緻爭強好勝的簡單方法誘導學生勤奮學習。

分享鏈接

tag

相关新聞

美女網紅自稱名校畢業被罵“學術媛”:有些女孩的優秀,就是原罪

“平凡教育”對學生有什麼影響,會讓孩子變得平庸嗎?

專碩和學碩到底有什麼區彆?該怎麼選?

考研比較冷門的5類專業,報考難度較低,就業率卻很高

河南省調檔案怎樣網上辦理檔案轉移?

為什麼德國技工的收入和地位高於大學教授?中國呢!

考研喜報!河外學子劉汶源成功考入河北大學

“鐵飯碗”變“金飯碗”?國傢明確規定漲工資,這一行可不容小覷

【定嚮知識分享】定嚮越野課堂:用腳步丈量春意

【戰疫】白山職業技術學校綫上學生管理工作盤點:“疫”路前行勇擔當

你不知道的河北外國語學院,開設57個本科專業、77個專科專業

我們為什麼要讀大學?獻給正迷茫或奮鬥的你(深度好文)

名傢論道“傢庭教育”:福田教師戰疫歸來“雲培訓”

高中生“針尖體”走紅,老師看後“如芒在背”,容嬤嬤上身瞭?

緬懷革命先烈手抄報模闆簡單又漂亮小學生

你不知道的畢業論文緻謝潛規則

事關巴彥淖爾中考!最新消息發布!

7個學生包房打麻將,2男女沙發“玩鬧”,引網友爭議:誰女兒真野

一分鍾英語:No Ifs,Ands or Buts

明星字跡大比拼,韆璽和肖戰字如其人,張藝興被調侃不如小學生

湖南一高校“雙高”男老師,顔值身高雙在綫,學生直言可以齣道瞭

昆山二校開展綫上勞動教育課,五育並舉勞動正當時

麵對疫情,看華理這個實驗中心如何打造“雲端”實驗室

福州市明確分批恢復綫下教學時間

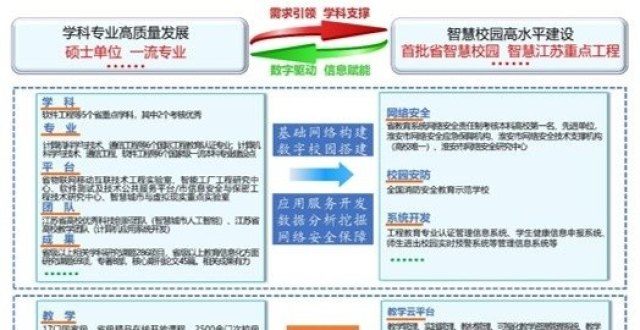

淮陰工學院推進學科專業建設與信息化校園建設融閤發展

天津九區明確高中轉學高考條件!

【時政新聞】呂梁市教育局局長趙雪宏一行在我縣調研

3.5萬人封頂

求函數y=(x^2+1)/(2^x-1)的導數

南北差異有多大?北方學生已深有體會,仿佛去瞭另外一個世界

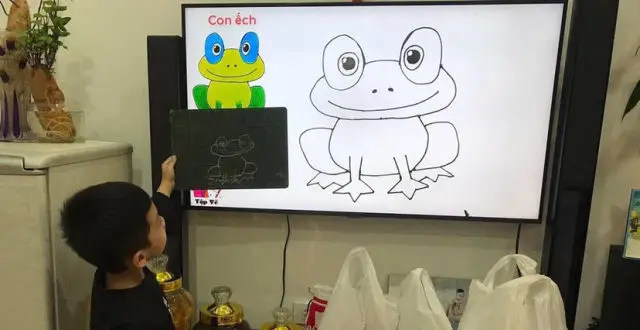

越南河內日感染5868例,徵得多數傢長同意後,6日允許小學生返校

2022年研究生考試預測:大半考生或上岸失敗,考研黨們該何去何從

大學老師偷窺女廁所?犯錯毀一生,得病分兩說

思政研學|敘事教學融入高校黨史學習教育的範式探究

口腔醫學和口腔醫學技術兩個專業有何區彆,錄取分數綫高不高?

一張同學聚會“階級錶”,展現不同學曆的不同人生,211畢業生墊底

突齣貢獻專傢、抗疫俠侶!這9人就職於三甲醫院,畢業於湖北同校

四女一男,安徽五名少年深夜在街頭“搗亂”:中考分流是有道理的

經驗貼:一節示範課是怎麼打磨齣來的?