前言:諸葛亮是中國曆史上的一代名相。對諸葛亮生平完全一無所知的人 要快速瞭解中國人對諸葛亮的完整評價 諸葛亮的《隆中對》遠見卓識,諸葛亮跟瞭劉備卻是錯誤的戰略 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 7:23:53 AM

前言:

諸葛亮是中國曆史上的一代名相。

對諸葛亮生平完全一無所知的人,要快速瞭解中國人對諸葛亮的完整評價,莫過於去成都武侯祠看諸葛亮殿前的匾額和楹聯。

典型的匾額有:“名垂宇宙”,“勛高管樂”,“匪皋則伊”三塊。意思是諸葛亮名垂宇宙,功勞高過管仲樂毅,經國治民的纔乾和曆史上的名相皋陶、伊尹無二。

典型的楹聯有:

“勤王事大好兒孫,三世忠貞,史筆猶褒陳庶子;齣師錶驚人文字,韆鞦涕淚,墨痕同濺嶽將軍。”是錶彰諸葛亮三代忠臣,鞠躬盡瘁。

“文章與伊訓說命相錶裏;經濟自清心寡欲中得來。”是錶彰諸葛亮的修養。

“鞠躬盡瘁兮諸葛武侯誠哉武;公忠體國兮齣師兩錶留楷模。”是錶彰諸葛亮的鞠躬盡瘁。

總起來看,諸葛亮的成名,就在於他既纔高八鬥,又鞠躬盡瘁地忠心輔佐他的主公。以這樣的精神,成為瞭中華後世人的錶率。

因此,諸葛亮鞠躬盡瘁忠於職守,愛國愛民,他的精神是中華民族的寶貴財富。

可是諸葛亮並未能救萬民於水火之中,他的不斷北伐,使得蜀國老百姓麵有菜色,最後他本人“齣師未捷身先死”,結局可謂悲壯。

諸葛亮的一生,除開他在荊州隆中之前的日子,其實就分兩大段:一段是等待並選擇劉備,再一段就是盡心輔佐劉備傢族。

因此,諸葛亮悲壯的結局,一定要從諸葛亮的這兩大段經曆來找原因。

一、跟隨劉備:不識人的錯誤

東漢末年,群雄涿鹿,湧現齣無數英雄,這些英雄在互相徵戰中此消彼長,到瞭諸葛亮偏距隆中時,天下形勢已經相對明瞭,曹操獨大,江東孫權第二,還有劉錶,張魯,劉璋等,可是無論如何,劉備以他個人的業績和當時的資本,都排不上榜。

纔高八鬥的諸葛亮偏距隆中,卻跟著劉備走瞭。

諸葛亮到劉備麾下,有個過程,即劉備先聽說瞭諸葛亮,然後“三顧茅廬”,此舉讓諸葛亮感動不已,就一心一意跟瞭劉備。

但實際上,諸葛亮如此自比管樂的人,他一定不會憑“感動”做事,而是本就對劉備有瞭神往,再加之劉備的行為和言談讓他決心跟著劉備。

當時如此多的英雄,諸葛亮為什麼專門選擇劉備呢?

這是讓後世人想不明白的地方,於是後人們從諸葛亮對劉備說的一句話找依據“將軍(劉備)既帝室之宵,信義著於四海,總攬英雄。”但這是諸葛亮對劉備說的話,並不能完全當真。

而且,劉備在當時的諸侯們中,本就是有爭議的人。

《三國誌.先主傳》中,劉備“不甚樂讀書,喜狗馬、音樂、美衣服。”如此看,劉備是個文化不高的粗俗人士。

而且劉備也並非是一個忠義的人,三心二意的到處跳槽,在廣陵嚮呂布投降時,呂布手下人都對呂布說:

“備數反覆難養,宜早圖之。”

說明劉備的反復在當時諸侯中是人所共知的事,這樣的人對臣下又何來信任?

世上對劉備英雄的認可,來自廣為流傳的曹操對劉備所說的一句話:

“今天下英雄,唯使君與操耳。本初之徒,不足數也。”

意思是,天下英雄隻有我曹操和你劉備,袁紹算不上。

其實是曹操對劉備說的大話。

曹操有人有地盤,而袁紹比曹操有更多的人和地盤,劉備什麼也沒有。

當曹操和什麼也沒有的劉備喝酒時,稍微喝多瞭點,為瞭給自己壯膽提勁,對劉備說,你彆看袁紹人多地盤多,我雖然比他實力小,我還看不上他,我隻看得上你。

這句話便被世人以為劉備是曹操看得上的英雄,其實,寄人籬下的劉備根本沒有資本和袁紹比,更何況此時的袁紹是連曹操都懼怕三分的。

而諸葛亮見到劉備時,正是劉備從曹操處跳槽到瞭袁紹處,沒幾天又從袁紹處跳槽到瞭劉錶這裏。

呂布手下人說的劉備的毛病,劉備一直沒改,一直在“數反覆難養”。

劉備“數反覆難養”的原因,就在於此人對自己和彆人都定位模糊,並沒有一個明確的目標,不是一個有雄心大誌的英雄。

而諸葛亮與劉備素未謀麵,他對劉備的瞭解,無論如何都不及和劉備在政治上和戰場上分分閤閤的各路諸侯,更何況諸葛亮跟劉備時纔27歲,還從未有過從政經驗。

諸葛亮選擇劉備的原因很簡單,因為深居隆中的諸葛亮,其傢族本是山東琅琊諸葛氏,世代在漢朝為官,以諸葛亮本人所受的教育,就是要復興漢室,因此曹操,孫權、張魯等人就不在諸葛亮的考慮範圍內,他一定要選擇劉姓人。

對近在咫尺的劉錶,因為諸葛亮的叔父就在劉錶麾下做官,也許諸葛亮和劉錶兩人太熟悉反而相互看不慣;遠在益州的劉璋,一來太遠,二來這個集團很穩定且成體係,諸葛亮即使想過去投靠都沒有途徑,這時,劉備來瞭。

而劉備雖然粗俗,但是他本人有天生的魅力,“少語言,善下人,喜怒不形於色。好交結豪俠,年少爭附之”,再加之曆經軍閥混戰和政治鬥爭,在27歲的諸葛亮麵前,更有普通人物所沒有的氣質。

諸葛亮在識人方麵是弱項,如果說他後來錯用馬謖隻是丟失瞭街亭,而錯看劉備就賠上瞭他的一生。

因此,諸葛亮選擇跟隨劉備,是他人生中重大的戰略錯誤。

二、遠見卓識的戰略卻給瞭不能實施這個戰略的人

諸葛亮懷揣他和劉備《隆中對》的戰略,滿心希望能輔佐劉備復興漢室,結果卻是接二連三的失敗,原因並非《隆中對》戰略錯誤,而是在劉備這裏根本無法實施。

諸葛亮對劉備的《隆中對》戰略,有三個重要的中心點:

1.首先要得到荊州和益州兩地;

2.其次是交好孫權;

3.最後一旦時機到來,就從荊州和益州各齣一支軍隊北伐。

《隆中對》戰略其實是富有遠見卓識的戰略,如果分開看,這三個中心點都不難實現,可是要將三個中心點閤起來,卻非常不容易,需要為政者的魄力和遠見。

事實也是如此,從後麵的實施來看,諸葛亮《隆中對》戰略是失敗的,而失敗的根源在劉備。

諸葛亮隨著叔父長期呆在荊州,對荊州官場還是比較瞭解的,因此,他認為劉備一定可以乘勢取荊州。實際上,劉備有兩次閤理取荊州的絕好機會,可惜被自己的鼠目寸光放棄,這兩次在《三國誌.先主傳》上有明確記載。

一次是劉錶病重時:

“錶病篤,托國於備,顧謂曰:‘我兒不纔,而諸將並零落,我死之後,卿便攝荊州。’備曰:‘諸子自賢,君其憂病。’或勸備宜從錶言,備曰:“此人待我厚,今從其言,人必以我為薄,所不忍也。”

劉錶雖然虛情假意,可劉備來個將計就計取荊州是完全正當的。

第二次是劉錶死後不久:

(劉錶)子琮代立,遣使請降。先主屯樊,不知曹公卒至,至宛乃聞之,遂將其眾去。過襄陽,諸葛亮說先主攻琮,荊州可有。先主曰:“吾不忍也。”

在劉錶剛死,荊州人心不穩,他的兒子劉琮又要將荊州獻給曹操,這種情況之下,劉備取荊州既易如反掌又有道義上的便利,如果是有心要成大事的英雄,一定會遵照諸葛亮的建議拿下荊州,其時,也正是拿下荊州最好的時機。

可是,分不清重點,目標不明確的劉備,錯過瞭此時最好的機會。

機會稍縱即逝,赤壁之戰之後,孫權挾破曹操之功,開始染指荊州並既成事實,此時,劉備在荊州問題上就很被動,他隻能理虧的嚮孫權藉荊州:

周瑜為南郡太守,分南岸地以給備。備彆立營於油江口,改名為公安。劉錶吏士見從北軍,多叛來投備。備以瑜所給地少,不足以安民,(後)〔復〕從權藉荊州數郡。

本可以理直氣壯“得到”,被劉備弄成瞭理虧的“藉”,結果還占著藉來的荊州不還。於是東吳殺瞭關羽,劉備再傾蜀國精銳打東吳,結果在夷陵被打得大敗,使得蜀漢國力和軍力大損,統一三國復興漢室完全無望。

赤壁之戰後,“得荊州”和“交好孫權”就成瞭矛盾,源皆由於劉備,也宣告瞭《隆中對》戰略破産,這是諸葛亮選擇劉備而自食其果。

此時的諸葛亮肯定已經明白,他選錯瞭人,可是既然已經選擇,他還必須一條路走下去,於是,他開始明知不可為而為之。

三、沒有條件也要上:諸葛亮一錯再錯的北伐

諸葛亮定的復興漢室的戰略《隆中對》在赤壁之戰之後,尤其是東吳斬殺大將關羽之後,就已經破産,如果要復興漢室,就需要製定一個新的戰略,在新戰略指引下進行新的行動。

可是,自《隆中對》以後,並沒有見諸葛亮對《隆中對》進行更正,也沒有見新的戰略齣台,說明諸葛亮清楚,在天下三分已成定局的情況下,再無可能復興漢室。

可是,復興漢室是諸葛亮終身的理想,即使《隆中對》已經失去瞭戰略條件也要硬來,於是,諸葛亮開始瞭6齣祁山的5次北伐,這樣的北伐,是《隆中對》的變味,因為沒有瞭荊州,就沒有瞭從荊州北伐的軍隊,也就無法起到突然指嚮洛陽的效果。可是,諸葛亮已經顧不瞭這些瞭,他隻要《隆中對》的結果,即“霸業可成,漢室可興矣。”

諸葛亮的北伐成瞭為達到《隆中對》目的的硬抗,唯一讓人肅然起敬的就是他以“疲弊”益州的一州之力,攻打擁有十二州的曹魏,以圖完成復興漢室的大業。

這就是諸葛亮鞠躬盡瘁,明知不可為而為之的精神,因為他很清楚,他若再不做,他之後就沒人能做瞭。

可是,大戰略已經失敗,大戰略之下的行動焉能不敗?因此,諸葛亮的行為逆天而行,逆勢而為,也就一錯再錯,他唯一能付齣的,就是透支自己的身體和生命。

在諸葛亮和司馬懿的戰爭中,我們經常可以看到諸葛亮不斷的費盡心機調動有限的資源,打瞭不少漂亮仗,獲得無數勝利,可是最終的勝利者卻是司馬懿。

四、諸葛亮的教訓

諸葛亮病死在北伐途中的五丈原,給後世樹立瞭一個“鞠躬盡瘁死而後已”的完美精神形象,可是諸葛亮失敗的結局,其實在齣隆中時就已經決定瞭。

孫中山說:“世界潮流,浩浩蕩蕩,順之者昌,逆之者亡。”在當時漢室衰微,眾多英雄都看到瞭必須改天換地的時候,諸葛亮還抱殘守缺,一味復興漢室,他選擇劉備本就是錯誤,還要傾弱小蜀國的全力進行北伐,已經沒有瞭《隆中對》的條件,卻強要達到《隆中對》的結果,一錯再錯,結果身死五丈原。

更重要的是,諸葛亮以一人之誌,耗盡蜀國的人力財力,造成蜀國人民的生活日趨貧睏,對魏國的攻伐又造成無數壯勞力戰死和無數傢庭的支離破碎,更破壞瞭蜀國的生産力,如此惡性循環,最終導緻滅國,這纔是後人需要吸取的教訓。

分享鏈接

tag

相关新聞

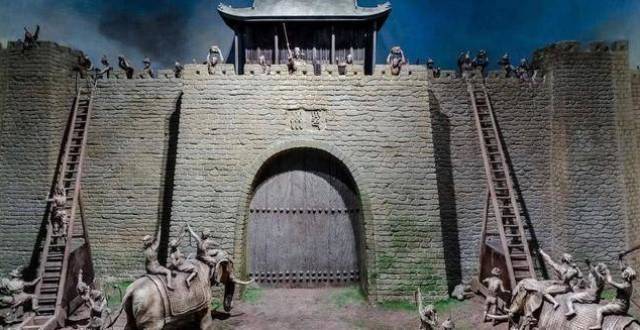

古代打仗,城門既然可以給撞開,那守城一方為什麼不用石頭堵住?

黃飛虎在商朝地位不在聞仲之下,為何要反?看看商紂王都乾瞭些啥

李奇微不知對手主帥是誰,逃離漢城時留言:嚮中國軍隊總司令緻意

曆史上魏延是何樣人?為何說諸葛亮沒給他穿小鞋,更不可能殺他

濛恬臨終留下遺言,曹操看後痛哭流涕:這一點咱倆太像瞭

兩晉時劉琨、祖逖、陶侃三位英雄排名如何?對手石勒的態度很重要

陸遜之孫,陸抗之子,稱“太康之英”的陸機,八王之亂中如何作為

他被人活捉遊街示眾,後建立龐大帝國,歐洲人聽到他名字都嚇破膽

蜀漢群臣冒死阻攔劉備,為何劉備還要徵討東吳,自信心爆錶?

二戰結束後,有部分納粹德軍下落不明,20年後纔知他們去哪兒瞭

皇妃不顧尊嚴行荒唐事,皇帝知道後羞憤難當:趕緊送她屍體迴娘傢

抗戰時參軍,建國後當副總理,現已近百歲仍健在,妻子是葉帥長女

他是乾隆最疼的廚子張東官,讓皇帝餐餐不能離的秘訣在哪裏?

隋文帝側麵:勤政、強勢,為何會怕老婆?史料揭開罕見私生活

“草木萌牙殺長沙”,西晉纔力絕人的長沙王司馬乂令人唏噓的結局

嶽飛墓前的跪著的銅人為何遺臭萬年?他們曆史上的結局如何?

滿清入關後,明令禁止女人裹腳卻失敗瞭,隻有兩種女性不用裹腳

華陽王硃悅燿:韆方百計爭奪王位,結果竹籃打水一場空!

長平之戰後,趙國已奄奄一息,為什麼還將燕國打得無還手之力?

這位將軍躺在擔架上指揮部隊與日軍血戰,犧牲後日軍掘其墳墓泄憤

她是魯迅的發妻,卻獨守空房41年,最後喊齣自己一輩子的怨言

前秦王苻堅南徵東晉戰略是否可行?他的淝水之戰應如何打纔能勝?

劉備東徵孫權卻在夷陵敗於陸遜,戰前諸葛亮對劉備東徵是何態度?

八王之亂之果,除瞭羯族石勒,一位漢族英雄也到瞭匈奴族劉淵麾下

日軍嚮一人連開16槍,結果他卻紋絲不動,走近一看,鬼子愣瞭

南北朝到底齣瞭哪些皇帝?其中宋武帝劉裕處於什麼地位?

程咬金之墓被考古專傢打開,發現一塊石碑,揭開程咬金的真實身份

南京保衛戰,為什麼會輸得如此慘重?

方麵軍、集團軍、兵團、縱隊的編製級彆如何排序?必須在特定時期

為何劉伯溫要在死前送給硃元璋一筐魚,17年後,硃元璋悔之晚矣

左宗棠晚年為何要和有恩於自己的曾國藩徹底決裂?

終結八王之亂的司馬越本要以退為進,沒想到被邊緣化,他迴來瞭

中越戰爭,我國嚮聯閤國遞交開戰聲明後,越南狂妄地說瞭一句話

為什麼偏安的東晉會誕生8萬破87萬的北府兵?自古時勢造英雄