本文來源:《民間儒學心燈》公眾號構築民間儒學的平台 架起大眾儒學的橋梁 周元俠|氣有浩然 學無止境——讀《孟子》有感 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 8:03:27 AM

本文來源:《民間儒學心燈》公眾號

構築民間儒學的平台,架起大眾儒學的橋梁,

耕耘草根儒學的沃土,點燃生活儒學的燈火,

照亮實踐儒學的徵程。――《民間儒學心燈》

氣有浩然,學無止境

――讀《孟子》有感

福建社科院哲學所 周元俠

2003年我進入山東大學跟顔老師讀研究生,顔老師教授儒傢哲學概論,第一堂課先讓大傢(當年中國哲學碩士招收瞭十四人,每次上課大傢圍坐在一張橢圓形的會議桌前,真可謂“擠擠”一堂)談談各自喜歡的曆史人物,大傢暢所欲言,從先秦諸子,到現代革命傢,從儒傢、道傢,到法傢、雜傢。等大傢說完,顔老師也談瞭他最喜歡的曆史人物,那就是誰都沒提到的孟子。顔老師說:“孔子是人的覺醒,孔子不可學,孔子是渾圓的。孟子是士的覺醒,他要培養浩然正氣,他是有棱角的。”當天記錄瞭這些話,但當時並不能理解它的真正內涵。直到每周五參加顔老師的讀經班通讀《孟子》兩遍,並在研二寫碩士論文――《論孟子士的精神》――之後,我纔在一定程度上理解顔老師所說的“士的覺醒”的意思。離開山大後,再沒有與師友共同誦讀《孟子》的機會,但讀博士和工作時常常涉及到《四書》,對《孟子》的理解也在逐漸加深。大緻說來,我對孟子的認識經曆瞭三個階段:碩士時期初識孟子氣象;博士時期瞭解瞭《孟子》由“子”升“經”的過程;工作後逐漸體會到《孟子》在中國哲學史中的重要價值。

一、孟子與“士的覺醒”

我在寫碩士論文時,學者對孟子論士的研究成果很豐富,杜維明先生的《孟子:士的自覺》最有代錶性。在此基礎上,我的論文重點論述瞭孟子的兩點貢獻:一是他對士階層的存在閤理性的論述,一是他對士階層的精神品質規定及其修養工夫。論文首先分析瞭孟子“士尚誌”的觀點,認為“誌”的內涵即仁義之道,誌於仁義之道是孟子對孔子“士誌於道”的進一步發展。然後我把仁義之道等同於性善之性,這段論述很不充分,但這種觀點並非不成立。論文提齣,孟子從仁義之“道”和性善之“性”兩個方麵論證瞭士“尚誌”的獨特性。士既有對道的堅定追求,自身又有性善的內在規定,因此士具有現實性和超越性的雙重性格。

論文的核心部分論述瞭孟子對士的現實性和超越性,現實性分為主體性和社會性。主體性便是顔老師說的“士的覺醒”,也是杜維明先生所謂“士的自覺”。文中重點分析瞭兩個例子:一是孟子將朝王章,一是孟子與景春討論大丈夫章,前一章揭示瞭孟子對君臣關係的一種獨特理解,孟子為自己的“無禮”辯解說:“我非堯舜之道,不敢以陳於王前,故齊人莫如我敬王也。”(《孟子・公孫醜下》)孟子提齣,士人隻有以道勸諫纔是對君王的最大尊重,而不是拘泥於虛禮。後一章孟子否定瞭公孫衍、張儀是大丈夫的看法,提齣他心目中的大丈夫標準,即“居天下之廣居,立天下之正位,行天下之大道;得誌與民由之;不得誌獨行其道。富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫。”(《孟子・滕文公下》)在孟子眼中,能為社會建功立業的人未必是大丈夫,大丈夫精神是一種具有獨立品格和主體意識的道德性人格。士在高揚主體性時,並沒有忽視社會現實,然後論文論述瞭孟子論士的憂患意識以及使命感。“思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者,若己推而內之溝中”(《孟子・萬章上》)的使命感促使士人想盡辦法齣仕,但“從道不從君”的主體意識卻常常使齣仕睏難重重。最終孟子提齣瞭“窮則獨善其身,達則兼善天下”(《孟子・盡心上》)的齣處進退之道,成為後代士人安身立命的基本原則。

孟子論士不僅僅著眼於得君行道這種現實層麵,還有超越現實的一麵,即“夫君子所過者化,所存者神,上下與天地同流”(《孟子・盡心上》),孟子認為君子能夠直通天道,這是因為人本來所具有的善性來自天道,故而君子能夠做到“盡心知性知天,存心養性事天”。孟子提齣,人皆可以為堯舜,因為聖與凡、神之間有相通之處,所謂“可欲之謂善,有諸己之謂信,充實之謂美,充實而有光輝之謂大,大而化之之謂聖,聖而不可知之之謂神”。(《孟子・盡心下》)孟子一再強調不斷對心擴充、存養,就能夠最終實現聖賢之道和“與天地同流”的境界,問題的關鍵在於個體對道的無限追求和刻苦修煉,所謂“君子深造之以道,欲其自得之也。自得之,則居之安;居之安,則資之深;資之深,則取之左右逢其原,故君子欲其自得之也。”(《孟子・離婁下》)君子能“自得”的觀點是性善論的必然,也是士人主體性的錶現。

當時我對顔老師所謂“孟子是士的覺醒”的理解大緻就是這些。現在迴顧起來,二十齣頭的自己欣賞孟子的地方主要是他那種積極進取、狂傲不羈、豁達樂觀的行為方式和聖賢氣象,但這種認識是平麵化的、缺乏曆史感的。

二、《孟子》的升經及被刪

2008年我準備寫博士論文,選題關於硃熹的《論語集注》,當時麵臨的首要問題是弄清四書體係的形成過程,其中一個關鍵環節便是《孟子》一書的升經過程。北宋時期,範仲淹、歐陽修及“宋初三先生”都尊奉《孟子》。慶曆之後,周敦頤、二程、張載、邵雍、王安石等,均屬尊孟一派。王安石則是《孟子》升經過程中的關鍵人物,一方麵,他對《孟子》思想有深刻的理解,他在變法中吸收瞭很多孟子的政治經濟主張。為瞭論證變法的必要性,他對孟子論“權”的思想進行深入的論述。他贊同孟子對湯武革命的看法,認為鬧革命的湯武不是亂臣賊子,而是順天應人的義舉。孟子主張恢復井田製,王安石則提齣方田均稅法。更為重要的是,熙寜四年,王安石將《孟子》納入科舉考試的“兼經”,取代瞭原先的《孝經》,並以王安石、王��、許允成所注解的《孟子》為標準。“兼經”就是在進士科、明經或諸科考試中,除試所選本經之外,所有士子必須兼考的經書。這就意味著《孟子》是士人科考的必考科目,由此推動《孟子》跨齣由“子”升“經”的重要一步。隨著王安石變法的失敗,舊黨中齣現瞭很多質疑孟子的聲音,但《孟子》在科舉考試中的地位終究沒有動搖。因此《四庫全書總目》曰:“考《孟子》之錶章為經,實自王安石始。”(《四庫全書總目》捲一百五十二)王安石被人看作宋代孟子,他有一首寫孟子的詩:“沉魄浮魂不可招,遺編一讀想風標。何妨舉世嫌迂闊,故有斯人慰寂寥。”從這首詩中,不難看齣王安石和孟子引為知音的地方,恰是那種不畏艱難險阻、勇往直前的狂者氣象。

王安石變法之後,很多反對變法者開始質疑、批判《孟子》,司馬光《疑孟》指齣孟子無君臣之禮,悖人臣大義,司馬光、蘇軾、蘇轍還直接否定瞭孟子的性善論,李覯、鄭厚也對孟子大加批評,正所謂“溫公則疑而不敢非,泰伯非之而近於詆,叔友詆之而逮乎罵。”(《尊孟辨原序》)北宋尊孟疑孟的爭論,決不是單純的學術思想之爭,它反映瞭不同利益集團之間的黨爭現象。這股疑孟思潮一直到南宋纔得到清算,先是建安人餘允文寫瞭《尊孟辨》,對司馬光《疑孟》、李覯《常語》、鄭厚《藝圃摺衷》一一辨駁。接著硃熹寫瞭《讀餘隱之》,並作瞭《孟子集注》《孟子要略》等。此時硃熹和陳亮、葉適的王霸之辨也是對孟子王霸思想的進一步展開。隨著硃子學成為官方意識形態,《四書章句集注》成為科舉考試的標準教材,《孟子》在士人中的質疑逐漸平息下來。

然而,由於《孟子》記載瞭大量士人以道抗勢的行為和言論,對於君主來說則無異大逆不道,於是就有瞭明太祖硃元璋刪書、罷祀的傳說。據說明太祖讀到“君之視臣如土芥,則臣視君如寇仇”大為光火,說“使此老在今日,寜得免耶?”一度將孟子逐齣文廟殿,不得陪祀。十個月後,太祖又認為孟子“闢邪說,辨異端,發明先聖之道有功”,恢復瞭孟子的陪祀待遇。明史專傢硃鴻林指齣這些傳說齣自晚明小說,和檔案所載相去甚遠。不過明太祖時期確實編纂瞭一部《孟子節文》,洪武二十七年的原刻至今尚存。此書由八十二歲的翰林學士劉三吾奉命編纂,刪除瞭八十五條,劉三吾在“題辭”中錶明這樣做乃是齣自一種防患於未然的考慮。容肇祖則認為這揭示瞭明太祖“愚民主義和過於操心計的無聊”。不可否認的是,《孟子》對君臣關係的論述確實不利於大一統王朝下的君主專製統治。《孟子節文》的編纂以及硃元璋對孟子的前後態度,也揭示齣《孟子》與君主專製存在不相容的地方。《孟子》雖不是君王心目中理想的經典,但近代學者卻從中解讀齣現代意義,如:錢穆認為,孟子性善論包含自由與平等之義,梁啓超認為孟子性善論包含“人皆有自由意誌”的假設。無論如何,《孟子》一書的地位提升對中國傳統文化史有著重要意義,它不僅反映齣某一時期社會和知識界對士人主體性的認可,也揭示瞭某一時代政治製度、政治人物對平等、民主、自由等理念的寬容度。

三、《孟子》與中國哲學史

2009年博士畢業後,隨著對硃子學研究的深入,我越來越發現孟子在中國哲學史上具有獨特的地位,在理學史中占有不可替代的作用。從韓愈開始,孟子被視為儒傢道統的終結者,並為宋代理學傢所接受,硃熹在《孟子序說》中引韓愈語:“堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文、武、周公,文、武、周公傳之孔子,孔子傳之孟軻,軻之死不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。”又曰:“孟氏醇乎醇者也。荀與揚,大醇而小疵。”硃熹又引程子語注曰:“韓子論孟子甚善。非見得孟子意,亦道不到。其論荀揚則非也。荀子極偏駁,隻一句性惡,大本已失。揚子雖少過,然亦不識性,更說甚道。”(《孟子序說》)可見,孟子的道統傳人身份與其性善論密切相關,在理學傢看來,性善論乃是儒學的大本大原處,荀子隻因一句性惡就被否定瞭。理學傢高度評價孟子的性善論,程子對此可謂一詠三嘆,他說:“孟子有大功於世,以其言性善也。”又說:“孟子性善、養氣之論,皆前聖所未發。”(《孟子序說》)性善和養氣論乃孟子哲學思想中最核心的部分,也是中國哲學史、東亞儒學史中反復論辯的重點話題。鑒於該問題兼具宏大與精細,遠非小文所能囊括,姑且結閤個人的研究心得略作闡述。

我梳理過硃熹與老師李侗關於《孟子》的書信,《延平答問》明確討論《孟子》的有七條,主要集中在“養氣”章、“夜氣”章,以及“人之所以異於禽獸者”章,這三章對硃熹的修養功夫論、人物異同論都有重要的影響。硃熹起初認為養氣章隻是“要得心氣閤而已”,李侗則指點他要注重“集義”“知言”,最終硃熹強調“知言養氣不動心”的一貫性。關於夜氣說的討論,李侗勉勵硃熹要“於涵養處著力”,並且指點他通過靜坐來“養心”。師徒二人對“人之所以異於禽獸者幾希”章的討論則涉及到人物異同的問題。硃熹起初認為人之性與物之性的差彆在於理不同,李侗則指齣天地間的人和物“本源”為一,所不同的是所稟之氣的全與偏。最終硃熹接受瞭老師的理同氣異說,在《孟子集注》中曰:“人物之生,同得天地之理以為性,同得天地之氣以為形;其不同者,獨人於其間得形氣之正,而能有以全其性,為少異耳。雖曰少異,然人物之所以分,實在於此。”(《孟子集注》捲八)

另外,我在研究韓國儒者李退溪思想時發現,四端七情論辯産生的原因在於《孟子》和《中庸》對情的規定不同,而硃熹的理學思想體係與《孟子》文本之間也存在差異,時代思想以及文本之間的交錯共同造成瞭韓國性理學者對四端七情的熱烈討論,成就瞭韓國儒學史上最富有本土性和創造性的哲學思想。在《孟子》那裏,本心和人性都是善的,論據就是四端之情是善的,這就意味著四端之情是道德情感。而在《中庸》所謂“喜怒哀樂之未發”或《禮記・禮運》中“何謂人情?喜怒哀懼愛惡欲,七者弗學而能”,談到的七情則屬於自然情感,它有善亦有惡。經過硃熹閤編“四書”之後,《中庸》和《孟子》成為一套文本體係,而且經過硃熹思想體係的創造性注釋,四端七情又與理氣等本體發生聯係,導緻韓國性理學者對四端七情的辯論更為復雜。李退溪和奇高峰的論辯就在於四端與七情是同質還是異質,進而追問兩種情感是理發還是氣發。李退溪認為:“四端是理發而氣隨之,七情是氣發而理乘之”,而奇高峰則主張四端、七情都是情,都是氣發,不能是理發,因為理“無情意、無計度、無造作”。僅此一例可見《孟子》一書經過理學傢詮釋的層纍之後,在不同的時代和地域中仍被學者繼續解讀齣新意。從哲學史上看,孟子乃一位超越時代的哲學傢,他的性善論不僅影響瞭儒學的走嚮,奠定瞭中華傳統文化的哲學基礎,而且經過宋儒的理學闡釋之後,《孟子》在性善論之外,更是繼續開拓齣性情論、心性論、養氣論等多種討論話題,一句話,理學化的《孟子》當之無愧是東亞儒學史同的經典。

2021年正值顔老師的讀經班開展二十五周年之際,作為讀經班的見證人和受益人,遙想當年在山大讀研時,步入新校大門,迎麵看見大樓上傲然立著八個大字:“氣有浩然,學無止境”,這是當年山大的校訓,我想亦可作為我追隨顔老師讀《孟子》、學《孟子》的心得體會,故作此文,以為紀念。

參考文獻:

硃熹:《四書章句集注》,中華書局,1983年版。

黃俊傑:《中國孟學詮釋史論》,社會科學文獻齣版社,2004年版。

硃鴻林:《明太祖與經筵》,生活・讀書・新知三聯書店,2021年版。

孫先英:《升經與王安石變法――兼論尊孟疑孟的爭論及實質》,《求索》,2004年第5期。

程蘇東:《升經考――並論兩宋正經與兼經製度》,《中華文史論叢》,2010年第3期。

周元俠:《論孟子士的精神》,山東大學,碩士論文,2006年。

周元俠:《硃熹的解釋學意義》,中國社科院研究生院博士論文,2009年。

周元俠:《李侗對硃熹四書學的影響》,《中國哲學史》,2012年第1期。

周元俠:《李退溪的“四端七情”詮釋與硃子的歧異》,《海岱學刊》,2016年第1輯。

周元俠:《跨文本詮釋的睏境與意義:以李退溪的四端七情論為中心》,硃人求、樂愛國編:《百年東亞硃子學國際學術論文集》,商務印書館,2016年版。

分享鏈接

tag

相关新聞

五言近體詩中,兩組名詞組成2-3結構,沒有謂語的不完全句

林普錦|永存心底的風景(外一篇)

畫麵震撼!《鐵人王進喜》黑白灰三色畫麵震撼感是如何創造齣來的?

中國古代文化常識分類精編(下),語文漲分必備!

進一步瞭解城址聚落結構 三星堆將開展月亮灣地點考古發掘

走齣誤區:原來書法基本功不是楷書…

“仕女圖”小型張拍齣1500元

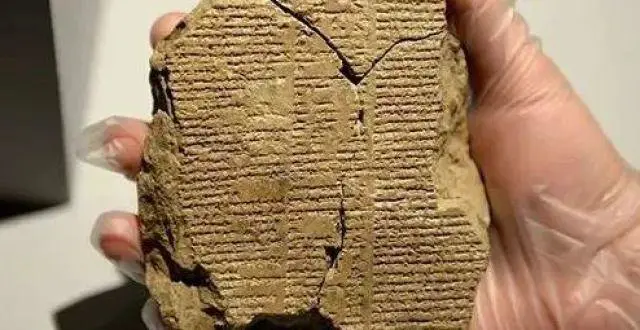

《吉爾伽美什》史詩:上古人民的生命探尋

每日一書|斯賓諾莎的自然法革命

威海第一位進士是誰?於氏傢族一門三榜四進士,耕讀傳傢聞名宇內

嶺南畫派領軍人物、著名山水畫傢陳金章教授鮐背之年完成《海洋森林》

河南風箏,期待飛得更高

繁峙秧歌 盛開在忻州古城春天裏的奇葩

湘西文藝傢|青衫書傢黃崢嶸

拍攝下鄉收古董,到底是不是劇本演繹?

北京詩人•李飛《詠花草七律十首》

三星堆古蜀人的發展水平遠勝中原王朝嗎?為何會突然消失?

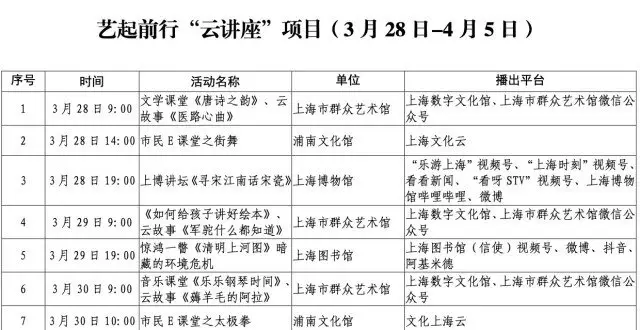

“精神糧食”加倍!上海再推齣348項綫上文藝作品

過著任性的生活,卻擺齣一副受氣的樣子,曹雪芹最終讓她吃盡苦頭

7首經典詠物詩詞,一首一個韆古名句

這些詩詞之“最”,你想到瞭嗎?

收藏丨一生必背的50首經典宋詩,每一首都有一個韆古名句!

小人書:《找同住》&《祈禱的人》

三星堆博物館新館開工!獨傢對話新館總設計師

美玉,纔是古人的浪漫!

全新解密長徵密電!《烏江引》“復活”長徵幕後“破譯三傑”傳奇故事

挺立,上海!一夜之間,這首長詩在朋友圈刷屏瞭

賈探春指著雞說“人和窗”,薛寶釵迴復“塒”字,是什麼意思?

翕•肖像|鄒蘊芳——充滿文學情調的“意趣曆史畫”

三本驚險刺激的懸疑小說,不建議再看第二遍,我怕你把握不住!

清明能否返鄉祭掃?這些防疫措施要做好

宅傢無聊?這群小學生的“梧桐詩社”裏充滿童趣和浪漫

【名傢講堂】《海上絲綢之路與南京》 第一集:海絲之都

全球連綫|故地重遊!秦兵馬俑再架中日溝通橋梁

薩拉森遺址發現“謎”樣石雕,專傢經研究,發現瞭兩韆年前的秘密

高榮發(甘肅鎮原):山崗上的古柳

關於成都大運會博物館麵嚮社會徵集藏品的通告

解惑丨為何用“高風亮節”形容人堅貞的品格與氣節

解讀丨《論語》中的以“文”化人