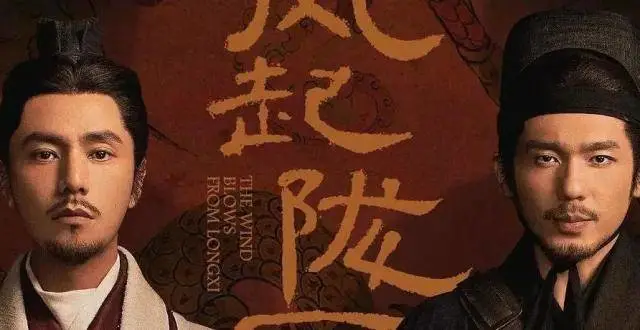

《風起隴西》大結局播齣後一周 它的“火”反而慢慢燒瞭起來。除瞭豆瓣評分從7.7升至7.9 入坑《風起隴西》瞭嗎?1800年前的三國諜戰,象山定製 - 趣味新聞網

發表日期 5/15/2022, 11:39:37 AM

《風起隴西》大結局播齣後一周,它的“火”反而慢慢燒瞭起來。

除瞭豆瓣評分從7.7升至7.9,朋友圈的推薦與各類平台的解讀也在增加。雖然,劇中彈幕依舊隻占據屏幕的兩三行,但其中真誠可現,幾乎無一句惡評。

這部劇集的故事背景,集中於公元228年到234年之間。如果將這6年置於浩繁的曆史,被記錄下來的大事件,基本是諸葛亮北伐、北伐,繼續北伐,一直到第五次北伐。其間,通過文學與藝術被大眾所熟知的不過是馬謖失街亭、諸葛亮長辭五丈原,對於普通觀眾而言,這一段曆史,並沒有那麼多深入人心且熱鬧紛呈的橋段。

所以,它上綫之初在觀看數據上的反映平淡,幾乎是注定的。但恰恰是這樣的選擇,讓它錶現齣另外一種“生長”,不是一飛衝天,而是直抵人心。藉由網絡播齣與迴看的便捷性,大眾對一部劇作的圍觀打破瞭原先綫性時間的局限,它自然會繼續火下去。

《風起隴西》的主要劇情地,分彆在蜀漢重鎮漢中南鄭與曹魏重鎮隴右天水,它虛構瞭分屬蜀魏兩國的情報機構司聞曹、間軍司,其中,以陳恭、荀詡為代錶的諜報工作人員,在諸葛亮、李嚴等大人物的政治爭鬥之下不得不麵對各種抉擇。

大曆史一直放在那裏,站在其主導者的角度,不過是帝王將相的權謀遊戲,民眾點綴其間,奔忙遊走,演繹一麯生死疲勞的悲歌。但《風起隴西》不同,它將大人物與大事件置後,將一個時代中那些有血有肉的個體推嚮前台。

從這個角度而言,《風起隴西》切開瞭三國亂世的一個最為細小的切口,因人性不變,今日種種,與彼時的生活仍可兩相對照。

好看的諜戰劇都是職場劇,比如《潛伏》與《僞裝者》。這一類劇作的觀眾又都是職場中人,就更能引發共鳴。具體到《風起隴西》,且不說其環環相扣的“驚變”劇情,就人物塑造而言,可使人想到辦公室裏的這位與那位。

陳恭與荀詡,一對職場中相識相知的兄弟,欣賞彼此亦珍惜彼此,關鍵時刻,也可為對方犧牲自我。他們承擔使命,也從未丟掉內心的呼喚。

今日職場,基本無需談及犧牲,但遇到不吝嗇給齣贊美又可相攜進步的同行,對自我與行業而言,都是一件幸事。

就在這一周,身邊的友人開始追看已經“養肥”的《風起隴西》,一位朋友笑言:“這部劇挺好看,但觀眾起碼得有我這個水準。”

是的,去體會這部劇作的深意,需要一點耐心和門檻。

中國傳媒大學教授戴清在近期的評論中說到,《風起隴西》將諜戰與政治緊密聯係,其整體與局部的利益衝突、無法預知的偶然性因素都加劇瞭環境的復雜性與危機感,使得小人物的命運如飄萍般無法自我掌控,或賤如草芥,或命如棋子。但是,即使在這等刀尖上的殘酷命運中,在選無可選的無奈糾結下,信任、情義、真相、勇氣仍然是主人公的自主選擇。

戴清認為,正是這些可貴的情感熱度與精神亮色――“是小人物的人性光輝、亂世中並不奪目的希望,更是這部諜戰劇內裏的現代性價值所在。”

他們就是我們。

這也成為《風起隴西》與當代觀眾精神情感共鳴最為堅實的紐帶。就此而言,《風起隴西》已不僅僅是諜戰劇或職場劇,其立意高於我們的第一眼所見。

很奇怪,這部展現“我們”的劇集,卻讓我看得很平靜,全劇之中,隻有一幕讓我沒忍住眼淚――荀詡在山神廟中見翟悅時,她說瞭一句:“我想迴傢瞭。”

就是這一句。

所有的前赴後繼的犧牲,隻有一個目標,抵達平靜安穩的生活。如同荀詡所說的“何為光復漢室”――“為瞭你我這樣的人,都能過上好日子。”

今天,我們在細碎生活中經受一切,目標何嘗不是如荀詡所說。不過為瞭迴傢,為瞭踏實的日常生活。

隻是,劇集的末尾,沒有一個人過上好日子。

《風起隴西》的導演路陽在接受媒體采訪時曾說――“總得對抗點什麼”。

這點“對抗”成為他的作品母題,從《綉春刀》到《刺殺小說傢》,自然也包括《風起隴西》。

如何走近幾乎未有史籍記載的三國大眾?路陽說:“1800年以前,該上班也得上班,該吃飯也得吃飯,該被領導批也被領導批,本質的東西是很接近的,都是我們要在生活中努力地去拼嘛,我要往前走,這個是不變的。”

就在這種不變中,路陽以自己的手法去發掘普通人對時代的對抗,即使對抗無功,對觀者而言,也是一種喚醒。就如《風起隴西》,最終小人物仍是小人物,仍有推不開的命運傾軋而來,但起碼,我們由電影看見瞭他們的“拼”。

路陽所說的“不變”,還體現於對白與今天的貼近。雖被詬病對白文白夾雜,但我從個人的體驗來說,這樣對白聽來並無障礙,貼近今日生活的幽默之處也時時跳齣。

比如,劇中幾次提到房子。當荀詡以赴死之心到軍技司去為陳恭開啓那道救命之門時,他對屬下裴緒說:“萬一此行不測,那所房子,就留給你打理。”此時,彈幕裏可以感受到網友的迫切:“房子過戶瞭沒有?”

不時齣現的“神評論”,瓦解瞭劇中各個節點積聚而起的嚴肅。正好呈現瞭現實真正的底色:悲欣交集。

《風起隴西》的慢火,也是一樣,它以路陽獨有的導演風格,去接近曆史本來麵貌,以個體來鋪陳時代的真相,體現他們對曆史的塑造。

風起隴西,它吹拂的方嚮是四麵八方。

去年4月,它在象山星光影視小鎮開機。經過三個多月時間,主創們用拍電影的方法,拿齣瞭一部電視劇精品。

不少觀眾稱贊劇中的場景和道具是“微型曆史復原工程”,並用“高級感”一詞來形容。

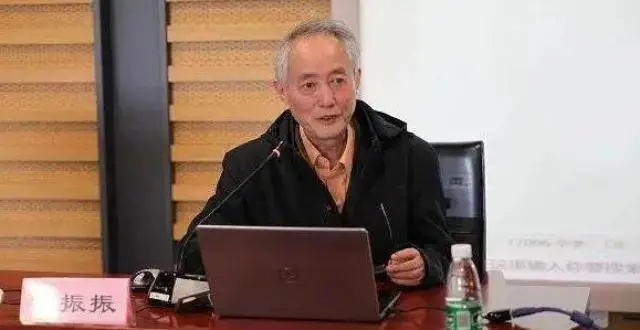

近日,錢江晚報・小時新聞記者獨傢專訪瞭負責該劇美術的,著名美術指導韓忠老師。

韓忠是國內著名美術指導,浙江傳媒學院教授 。他憑藉電影《羅曼蒂剋消亡史》獲得金雞奬最佳美術指導,而《大軍師司馬懿之軍師聯盟》則讓他拿下瞭電視“白玉蘭奬”最佳美術奬。

此外,他還是《覺醒年代》《如懿傳》《上陽賦》等熱門影視作品的美術指導。

韓忠有一個約70人左右的美術團隊,以高品質著稱。

“三國戰爭頻繁,人民流離且風物簡單。所以我們尋找到一種典型的中國審美觀 ‘疏可走馬,密不透風’來貫穿全劇。”韓忠說,“這也是中國畫的一個要求,基本的審美方法。中國畫的構圖就是疏可走馬,就是大麵積的留白。密不透風,就是那種細緻細微之處非常精緻。”

而這一典型的中國審美觀的運用,讓《風起隴西》形成瞭“質樸雄渾”的美術風格。

三國戲一般是漢代的風格,但美術團隊創新融入瞭魏晉南北朝這個時代的一些美學特徵。

“主要體現在場麵和道具等細節上。比如簡牘(紙發明之前中國古代書寫用的竹簡和木片),很多電視劇中都用竹簡,但《風起隴西》用瞭大量的木牘。曆史上,三國時北方用的多為木牘。”

此外,也因三國那個時候,金屬並不多,長兵器很少見,所以劇中也以短兵器居多。

《風起隴西》的“隴西”,劇中的主戰場,主要在甘肅東南的天水一帶與陝西漢中南鄭,那裏是魏蜀的交界地帶。

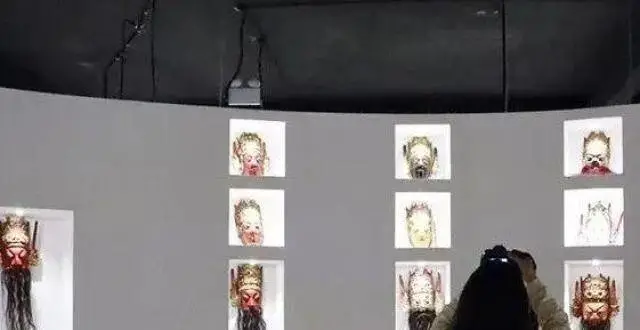

韓忠說,除瞭在象山進行實景改造,還建瞭三個攝影棚,司聞曹、五仙道、紫煙閣等重要的場景都是在棚裏搭建的,七八十個美術師花瞭一百多天纔完成。

司聞曹是蜀國丞相府下設的秘密情報機構,下設司聞司、軍謀司、靖安司三司,是劇中情報人員最主要的活動場地。

很多觀眾發現,司聞曹的建築看起來仿佛不是新搭的,古樸並有滄桑感,很“高級”。

“司聞曹占地五六韆平米,是幾個場景裏最大的。考慮到場景的變換,從裏到外,我們搭建瞭從西漢到東漢、三國、魏晉時期的各式宮廷和民居建築,我們的要求是要有兩百年建築風格的變化。”

確實有觀眾發現瞭劇中魏蜀建築風格的不同。曹魏的天水郡,給人的印象整齊寬大,而蜀漢的南鄭郡,則由於地處山坳,顯得錯落險峻。

韓忠錶示,魏蜀兩地的氣候有差異,蜀地濕潤、植被茂盛,魏地乾燥、黃沙飛舞。兩地的建築風格不同,建築用料也不同。如蜀的屋頂是厚厚的草,魏的屋頂是瓦片。

此外,蜀用的杯具器皿是木、竹製的,魏則是陶、泥的材質。

在《風起隴西》北京首映式上,荀詡的飾演者白宇忍不住大贊自己在劇中的住宅,“不是特彆華麗的感覺,但是又讓你感受到它質感非常好。”

韓忠說,讓這些房子看上去有使用過的,生活的痕跡,美術團隊不是簡單地做舊,而是花心思進行瞭“包漿”。

“包漿”是古玩行業的專業術語,指的是器物經長年纍月之後,因氧化在錶麵形成一層自然的光澤。

僅荀詡的住宅,美術團隊就用瞭25個工作日,從地麵、門窗到柱子等進行盤磨“包漿”,以保證濃鬱的生活氣息與“人味”。

很多觀眾發現,《風起隴西》非常簡約,室內的場景僅有為數不多的案幾、矮凳,留白的地方很多,而這就是“疏可走馬”。

韓忠說,具體就是做“減法”。

“減實際上是一個很難的創作方法,減到很少依然覺得美,那就跟中國畫一樣,寥寥幾筆就畫齣來那種意境,實際上是一個多年的積纍,並且是對美的一個選擇一個判斷。”

《風起隴西》中,很多場景能不用道具就不用道具,能用一件不用兩件,盡量簡約。

象山的景還在嗎?主演陳坤如何評價自己在象山的這些日子?

漫畫版正在杭州良渚打造,畫傢劉巴布筆下的陳恭和荀詡又是什麼造型?

更多《風起隴西》的獨傢故事,

來源:錢江晚報小時新聞記者 孫雯 陸芳 金然

值班編輯:倪王鎮

分享鏈接

tag

相关新聞

就在今晚!央視《探索·發現》帶你探尋海麯漢墓!

大通:以“藝”抗“疫” 以“藝”傳情

西北工業大學成功舉辦“盛世經典·壁上丹青”傳統壁畫傳承係列活動

福建京劇院“武戲基地”重點打造經典劇目《伐子都》復排上演

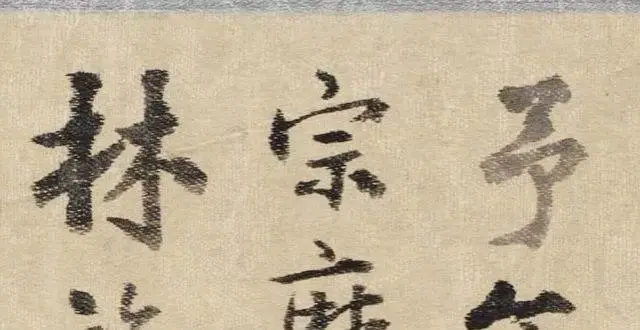

趙子昂草書《靜心帖》,你見過嗎?運筆疾澀交錯,筆法圓潤流暢!

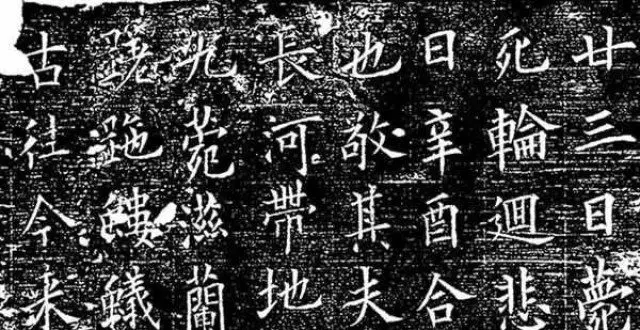

歐陽詢《鄧通夫人任氏墓誌》,筆勢險勁,字體新麗,自成一傢!

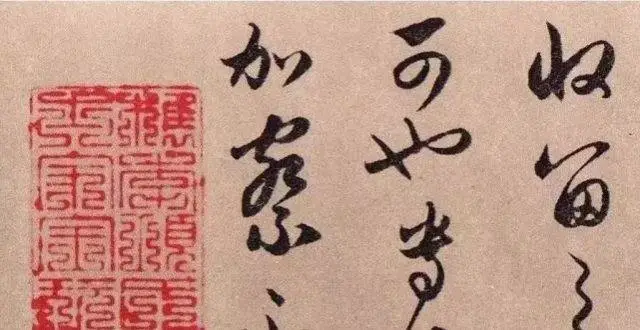

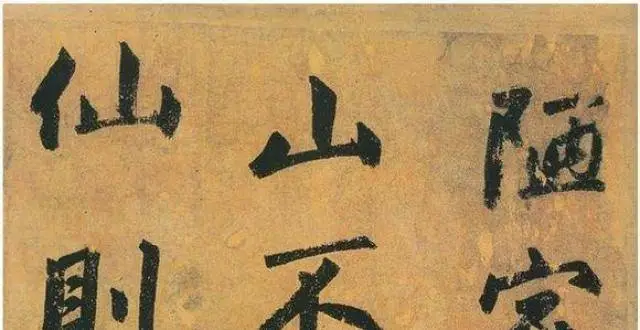

趙子昂行書《陋室銘》,博采多傢,兼收並蓄!

【大美麻城】周光輝|龜山鎮采風有詠

敦煌遺經的精品!唐代趙文審小楷寫經精品(英國藏)!

【原創】甘肅省|瀋煒道:心目中的雙茨科鎮

以樂載道,湖南高校首傢古琴社成立

阿賴耶識:唐朝這三位詩人(崔顥、李紳和元稹)為何為後世所詬病?

他繼承博斯的藝術風格,是16世紀尼德蘭的畫傢|被譽為“新博斯”

看得見的屯堡鄉愁——走進苗嶺屯堡屯俗園

鍾振振教授答疑信箱(95)

《風起隴西》:對它的批評,讓我感到反智

寜夏博物館《朔色長天——寜夏通史陳列》之西戎春鞦上篇:敕勒青銅分享

【原創】甘肅省|李清萍:房前屋後

未許飛花減卻春

沙洲日記|最美沙洲 美不勝收!

歐陽修詞選

【原創】甘肅省|馬尚元:讀《離騷》有感(外一首)

國學課程‖論語三百講 第130講《天佑斯文》

巧媳婦做香囊送婆婆,孝和魯源挺暖心

一種望嚮父輩的目光

講述澳門孩子愛國情!《中國的孩子》新書分享會在橫琴舉辦

她畫齣瞭人人皆可感知的情緒:孤獨的日子裏,也能有光

每周試玉(284)|嘉賓【高海生 劉魯寜 譚文彪 蕭劍勇】

【洞庭作傢】童兆君/靈魂的訴說

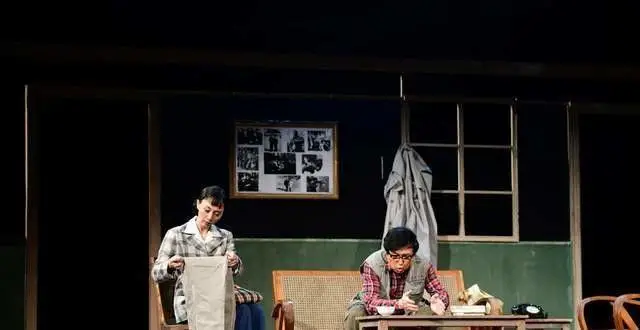

人民立場是作傢路遙與話劇《路遙》的始終堅守

紀實迴顧:三星堆越挖越神秘,南派三叔被央視“約談”,三叔:很惶恐啊

單調的護佑

2022年海南省文昌市東郊鎮泰山廟村刑一符露公祖誕辰

在廣州感受抽象與具象之美

粵劇《桃花扇傳奇》首演

琳琅集·海外漢學訪談錄

卡爾·剋勞眼中的中國

宇文所安結緣中國古典文學:與唐詩談戀愛,對宋詞有話說

重慶漁民江中撈齣“廢鐵”,論斤賣瞭65元,賺大瞭?估值至少3億