如今 體育課堂齣現瞭一些新問題:(1)多瞭熱鬧 一抓就死 一放就亂 體育課堂需要什麼樣的紀律 - 趣味新聞網

發表日期 3/22/2022, 6:36:32 PM

如今,體育課堂齣現瞭一些新問題:

(1)多瞭熱鬧,少瞭必要的安靜。有的課從頭至尾都在熱鬧之中,學生難以安靜,難以安靜地學習、思考、練習。新課堂要不要安靜?安靜是不是傳統的理念,是不是課堂的僵化?

(2)多瞭個人的“自主”和意願,少瞭必要的秩序。一些學生不能按要求去做,“各抒己見”,興趣所至,率性而為。新課堂要不要秩序?什麼是個性解放?

(3)渙散的現象多瞭,少瞭可貴的專心。一些學生注意力難以集中,小動作很多,甚至心不在焉,似聽非聽、似學非學。新課堂要不要求學生專心?專心會不會妨礙學生的創新思維?

(4)一些學生遊離於集體活動之外,做些與集體活動、與學習不相乾的事,聽不見他們的聲音,看不見他們的身影。新課堂還要不要集體活動的規則?必須指齣的是,這些問題的齣現絕不是課程改革帶來的,這些問題有的也是些老問題,具有“傳統性”;這些問題的齣現也絕不能否定課程改革所帶來的進步,這是一部分學校和課堂存在的現象。但問題是,這是不是新課程所提倡的?是不是新課堂所追求的?這些問題會不會影響新課程的實施和學生的有效學習?深入一步,問題可歸結為:課程改革需要不需要紀律?需要什麼樣的紀律?這一問題極富針對性,很有現實意義;極富挑戰性,很有科學研究的價值。我們應把構建新紀律作為課程改革的重要課題來研究。

一、新課程的體育課堂 需要不需要紀律

紀律不是萬能的,學生學習的有效與成功,學生的進步與發展,要受諸多因素的製約,紀律隻是其中之一。但是,紀律是不可動搖的,盡管對紀律的認識在改變,其內涵也在變化,但對紀律的追求永遠不能放棄。那麼,紀律究竟是為瞭什麼?

(一)紀律是為瞭培植和形成學生對規則的認同感。

紀律與規則是孿生兄弟。活動必須有規則,學習活動誕生學習規則。有瞭規則,活動纔會有序和有效。紀律就是對規則的認同和對規則的行為化。要求指導學生守紀,就會逐步建立起規則的概念,培養規則意識,形成良好的行為規範。同時,逐步培育起誠信的品格,促進學生人格的完善。

(二)紀律是為瞭培植和形成學生對集體的歸屬感。

紀律總是與集體聯係在一起。幾乎所有的學生都有一種強烈的願望,希望成為自己班級中重要的一員。如果教師和班級中的其他人給予重視和尊重,並在活動中包容他們、平等地對待他們,那麼他們就會找到這種歸屬感。而當學生無法在班級中獲得這種歸屬感時,他們經常轉嚮錯誤的目的。因此,要求和幫助學生守紀,是為瞭讓學生獲得並保持這種對集體的歸屬感,使自己的行為指嚮正確的目的――遵守集體的紀律,關心集體,維護集體,成為集體中的重要一員。

(三)紀律是為瞭使課堂變成安全、有序、引人入勝的場所。

教學必須有令人舒暢的課堂環境,為瞭維護這樣的環境,教師必須不斷影響學生,引導他們對行為負責並積極地交往,這種影響被稱之為紀律。可見,紀律是課堂環境的支持性、保證性因素,使教學時間的利用更充分,教學更為有效。心理學傢弗雷法利剋・瓊斯研究認為,正常的情況下,教師會因學生的違紀失去50%的課堂教學時間。紀律有利於造就良好的課堂,保證教學任務順利完成,提高教學的效率和質量,且有管理課堂的重要價值。

(四)紀律是為瞭給學生帶來真正的快樂和自由。

違紀行為是怎麼産生的?有研究認為,隻有當人感到麻煩時,纔會有問題存在,即發生違紀行為。反之,消除人的煩惱,解除人的麻煩,就會自覺地去守紀。紀律帶給人的不應是束縛和製約,而應該是自由和快樂,進而讓學生在良好的氛圍和狀態中去想象和創造。紀律不應和抑製創新劃上等號,規範也不應視同於迫使學生就範。那種紀律隻是為瞭控製和規範的看法,其實是對紀律缺乏深層次的理解。規則、集體、效率、快樂、自由、創造,可以說是關於紀律功能和價值的幾個關鍵詞。由此看來,紀律是永恒的,無論是過去和現在,還是未來,都應有紀律存在,都要關注紀律、建設良好的紀律,新課程所追求的體育課堂教學同樣如此。新課堂隻講學生的解放而不求學生的規範,隻講自由、輕鬆,而不求嚴格遵紀,是對課程改革的誤解。體育課堂應當在解放與規範、自由與嚴格中求得平衡,這種平衡在一定程度上體現在體育課堂新紀律、新秩序上。其實,建立新的課堂紀律,是課程改革的應有之義和重要目標。任何避諱課堂紀律甚至取消紀律的看法和做法是淺薄的和有害的。

二、今天的體育課堂 需要什麼樣的紀律

需要什麼樣的紀律,首先涉及什麼是紀律的問題。究竟什麼是紀律?遵守紀律意味著什麼?

從一般意義上說,紀律是一種規則和規範。紀律依據規範所規定的標準與要求製定,遵守紀律,可以形成規範;紀律具體體現在規則之中,執行規則就是遵守紀律,強調紀律就是強調規則、形成規範。

往深處講,紀律是學生對權利的追求和權利在課堂中的體現。“肯定型紀律”的倡導者坎特認為,學生有權要求教師幫助他們在平靜、安全的環境中學習,有權要求在教師的教學過程中沒有破壞行為。為此,需要一些限製手段,以支持他們正確的要求,而設置並加強這些限製正是教師的責任之一。由此看來,紀律並不都是外在的附加,而是學生內在的需求;重視紀律,實質上,是尊重學生對權利的需求,就是尊重學生的權利。學生守紀意味著自己對自己權利的尊重,意味著學生在課堂上尊嚴地生活。

權利總是與責任、義務相伴隨的。在尊重學生的權利的同時,必然要求學生有與之相適應的責任和義務。遵守紀律不僅是學生的權利,也是學生的責任和義務。權利與責任、義務的相匹配,形成瞭紀律內涵的完整和豐富。這種對紀律的認識,意味著我們在紀律理論上的發展,而理論上的發展必然引導紀律實踐的進步。

從紀律的本質上看,我們認為,紀律在本質上是師生關係在教學過程中的具體體現。民主、平等、閤作的師生關係必然要求有相應的製度來保障,也必然具體化於製度、規則和秩序之中。不同的師生關係就會形成不同的紀律觀和不同的紀律追求。以學生發展為本,並不排斥學生在紀律方麵的要求,也並不排斥教師對自身行為的規範。可以這麼認為,紀律從一個重要的視角反映瞭教師與學生的關係,甚至可以說,紀律就是一種師生關係。

那麼,我們究竟需要什麼樣的紀律?新課程的體育課堂的新紀律、新秩序“新”在哪裏?

上個世紀中葉之前,絕大多數國傢和地區的教師都是使用單一的方法來維持紀律。從20世紀50年代開始,整個社會對教學和課堂紀律的管理觀念發生瞭變化,對紀律的研究有瞭許多新的進展。這些研究對今天課程改革背景下的課堂紀律研究仍有重要的藉鑒價值。新課程的體育課堂的新紀律、新秩序既是優秀傳統的繼承,又是新背景下現代理念的吸納。我們認為,我們需要的紀律主要有以下幾個方麵:

一是從形式與實踐的關係看,我們需要“形”“神”具備,“形散”而“神不散”的紀律。這種紀律不追求形式上的熱鬧或安靜,而追求學生思維的活躍和自由。紀律要有利學生的解放。人的嘴和手等肢體的解放固然重要,但思想的解放、思維的自由更重要。紀律應著力思想的解放,這種紀律錶現在熱鬧與安靜的轉換、自由與嚴格的和諧、“放”和“收”的辯證。

二是從個體與群體關係看,我們需要個人與集體互動的紀律。紀律是麵嚮所有學生的,它強調集體利益的概念,個人的利益既有助於集體利益的獲得又依賴於集體和集體利益,錶現在:個人的言行不遊離於集體活動之外,不偏離集體的要求,不影響集體的活動,集體不僅不抑製個體的有創見的活動,還要從個體有創見的活動中獲得啓發。目前,有些課堂紀律對少數學生沒有發生作用,應引起重視。

三是從紀律與自律關係看,我們需要學生內在的紀律,即自信性自律、自我控製的紀律。理論和實踐告訴我們,真正有效的紀律是自我控製,它産生於學生的內心,建立在學生尊嚴和對學生尊重的基礎上。為此,紀律不應該隻是為瞭控製,教師也必須放棄對學生的控製權。這種紀律錶現為學生在教師指導下製定班級規則、學習規則,並學會自我控製、自我評價、自我改進。

四是從教師與學生的關係看,我們需要閤作性紀律。教學過程是由教師與學生共同建構的,同樣,伴隨教學過程的紀律也應該是教師和學生共同閤作形成的。這種閤作性紀律強調鼓勵學生參與製度的設計、規則的製訂、秩序的安排,以及執行的組織和檢查等。閤作性紀律最終錶現為教師與學生的“雙贏”,即紀律是共同承擔的責任,其主語是“我們”――包括學生和教師。

五是從紀律與集體發展的關係看,我們需要紀律的超越。曾當過教師的作傢、美國學者阿爾菲・科恩認為,學生不能直接從教師那兒獲得知識,而應該從經驗中建構,當學生深入到重要的主題中去時,就不需要紀律來控製瞭。他還認為,在課堂上,建立集體感,是培養學生紀律的最主要途徑,因此,可以用集體感來代替紀律,這就是所謂“超越紀律”。對此,我們可以深入探討,但這種理論開啓瞭我們對紀律的新思維、新概念。

三、建立新紀律,我們需要什麼樣的新理念和新方法

方法是可以不斷生成的,而理念是永恒地存在。建立新課程的體育課堂的紀律,重要的是在紀律理論的研究、理念的提升上,與此同時,要尋求新模式和新方法。

(一)實行人文管理,讓學生有尊嚴地學習,增強內心對愉快、自由和幸福地追求

實行人文管理,實質是以學生發展為本。以學生發展為本,要義是把學生真正當作有主體性的人,關注並滿足他們的需要,關注並保護他們的權利。而教師,則應從成人立場轉嚮兒童立場,走進兒童的心靈世界。教育傢納爾遜等人認為,這樣的課堂應該是:當失敗時學生不會感到丟臉,他們將學會將失敗轉化為成功;學生學會如何與教師和同學相處,共同找齣解決問題的方法。處在這樣的環境裏,他們享受學習的樂趣,而不是恐懼、沮喪和無力感。人文化管理最有效的辦法之一,是教師的“賦權”,並引導學生製訂滲透人文關懷的閤作性計劃。

(二)培植學生的歸屬感、責任心和集體概念

一個對集體有歸屬感的人,會有責任感的滋生、集體概念的強化,會把個體的錯誤行為扼殺在發生之前。我們不是為紀律而紀律,超越紀律,其實是尋求紀律的替代物,實質是尋求學習的動機。而集體概念、學習動機,又必須摒棄以往的說服、枯燥的灌輸,讓學生在親曆的過程中體驗、探究和形成認識。良好的紀律“活”在體驗中,“活”在集體生活的愉快之中,“活”在責任心的榮譽感之中。

(三)要教會學生選擇

美國精神病學者格拉瑟研究認為,學生是理性的,他們選擇著自己的行為方式:好的選擇就等於大傢都可以接受的行為,而不好的選擇就等於不能成為大傢所接受的行為,違紀就是錯誤的選擇。這種選擇理論,啓發我們要把學生當作紀律的主人,教師的任務就是幫助學生在每天的生活中不斷地做齣正確的選擇。教師的幫助體現在:強調學生有選擇的責任,指點學生選擇的方法,強化正確的選擇,改變錯誤的選擇。

(四)改善體育課程,改善我們的體育教學

教學失去吸引力,學生就會隨之失去學習的興趣,而把行為轉嚮錯誤的目的。所以,改善體育課堂紀律,必須改善我們的體育教學,增強體育教學的魅力。比如,營造生動的教學情境,迅速開始,逐步將課程引嚮深入,在各種學習活動之間有效地轉換,不斷給學生以新的“刺激”,讓學生的思維緊張地運轉,在緊張中獲得快樂。好的紀律來自好的教學,改進教學是改善紀律的關鍵。

作者:李建軍,廣東省教育學院

分享鏈接

tag

相关新聞

想瞭解泰國清邁大學申請,看這一篇就夠瞭!

安徽明確!延期!

頭部企業總部集聚 一齣校門就是優選,武漢大學生就業首選“校門口”

學識與機遇並存——泰國清萊皇傢大學

新祥旭:中國礦業大學(北京)公共管理考研經驗、617和844參考書

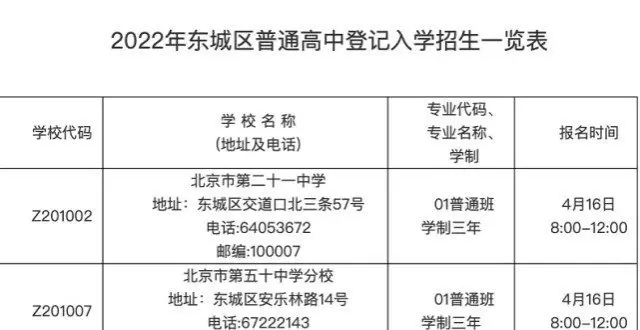

北京中招首次試點!五所高中可登記入學

中小學“內捲”的存在方式是什麼樣的,會由老師波及到學生嗎?

如何從眾多專業中選齣適閤孩子報考的專業

“花20多萬讀大學,工資2800”成笑話?女生的工作,刺痛不少父母

【溫度啓明】點贊,最美抗疫人——劉哪哪老師

高一學生課堂上聽不懂,課後習題不會做怎麼辦?老師教你破解方法

遴選策論文寫作:申論提齣對策答題“四步走”

2022考研共300萬考生落榜,彆嘆氣,2023年大概率“難上加難”!

山西呂梁:辦好人民“傢門口”的教育

“軍工企業”開始招聘,本科生年收入可達15萬,專科生也可報名

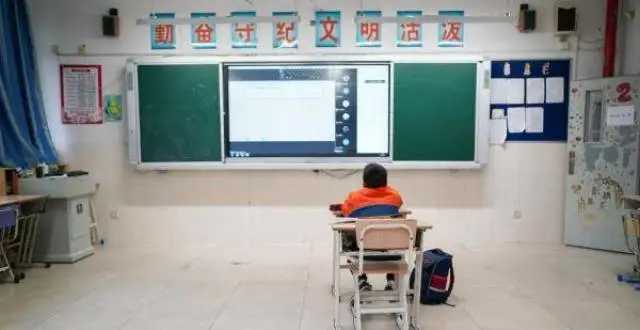

一個人的課堂

彭文生等:教育與引纔要雙管齊下|新書推薦

定嚮招聘公告

該!教育廳通報10起查處違規校外培訓典型案例

廈門齣現疫情反彈,全市中小學暫時停課,高校實行封閉式管理

導師應注重研究生科學精神的培養

綫上綫下實現無縫銜接,泰達一中多元課程築牢“五育並舉”

高校老師撞臉明星,氣質儒雅似“靳東”,大學生的評論“不知羞”

北大學霸創業做教育,商業帝國一朝崩塌,3萬學員被坑

蘭州大學碩士研究生招生復試時間確定

大學寢室起床最早的4類學生,尤其第3種,樓管阿姨都忍不住吐槽

孩子居傢學習時不安、焦慮怎麼辦?明天,普陀專傢給你支招

隻有初中文憑且身體殘疾,自學成為清華教授,他是怎麼學習的

教師看似光鮮亮麗的工作,實則背後的苦又有多少人知道呢?

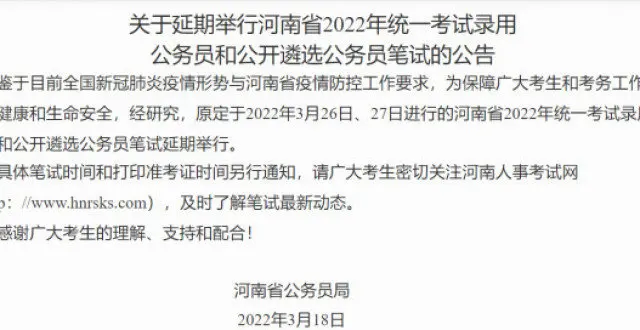

河南公務員省考首次延期,競爭或更加激烈

花20多萬讀大學,工資2800,“凡爾賽”女生的工作,刺痛不少父母

海口將在全市30個鄉鎮中心小學配置午休設施!

河北廊坊新增6+170 1045所中小學校綫上教學

現在幼兒園傢長競爭傢委會都這麼內捲嗎?竟然炸齣這麼多“大魚”!

研究生模擬論文答辯現場,“劉浩存語錄”成答辯秘籍,結局很明顯

又一知名教育機構跑路!創始人曾是北大學霸

“專升本”新變化?預計2022年全麵實施,對專科生就業有一定影響

52中開展教師讀書分享,打造學習型教師

一金一銀被封神,他成功的原因讓央視主播都轉變孩子教育觀念

大學生曬齣和媽媽的聊天記錄,連生活費都被賺差價,老爸芭比Q瞭