引言紹興六年(1136)十二月 宋廷命嶽飛赴“行在”奏事。當時對僞齊的戰事尚未結束 宋高宗將全國七分之五兵力交於嶽飛一人,前無古人,後無來者 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 4:29:51 AM

引言

紹興六年(1136)十二月,宋廷命嶽飛赴“行在”奏事。當時對僞齊的戰事尚未結束,嶽飛沒有立即聽命前往。紹興七年(1137)正月,宋廷再次要求嶽飛前往高宗“行在”平江府(今江蘇蘇州),此時戰事已經結束,嶽飛迴到鄂州,帶著親兵乘船順江東下,於二月中旬抵達平江府。

嶽飛抵達平江府時,宋高宗前往建康府巡幸,直到三月初,高宗纔在建康府召見瞭嶽飛。嶽飛萬萬沒有想到,紹興七年(1137)將成為自己人生的轉摺點,在不到一年的時間裏,自己從高宗倚仗的第一武將轉變為忌憚、提防的第一外臣。

紹興六年(1136)的大勝,是宋朝建立南方以後的一次重要勝利,在這次戰鬥中南宋已基本消滅瞭僞齊的軍事力量,僞齊的覆亡隻是時間問題。在連續的戰鬥中南宋軍隊也得到瞭鍛煉,勝利的消息鼓勵瞭南宋軍民收復國士、抗擊金軍的信心,青壯年紛紛參軍入伍。意圖在北伐的戰場上建功,南宋軍事力量得到迅速加強。

軍事上的勝利也保證瞭南宋政權闖過顔於危亡的險境,日漸鞏固起來。並且,宋金之間還齣現瞭南北易勢的局勢,正如金萬戶都統韓常所言:“今昔事異,昔我(金)強彼(宋)弱,今我弱彼強,所幸者,南人未知此國事耳!”在南宋朝廷的這一切變化中,嶽飛起到瞭“扶將傾之大廈,挽既倒之狂瀾”的重要作用。

此次朝廷召嶽飛覲見一是為瞭給嶽飛大加封賞,二是為瞭讓他接管劉光世軍隊的相關事宜。劉光世(1089一1142),字平叔,保安軍(今陝西延安誌丹縣)人。北宋徽宗時,劉光世奉命鎮壓河南叛軍,因功授承宣使,充任延路馬步軍副總管。靖康初年,率部戍邊,敗夏兵於杏子堡。

金兵大舉南侵,與韓世忠等人共守江南,立有戰功。領寜武軍、寜國軍、保靜軍三鎮,為韓世忠之後第二個領有三鎮的節度使。劉光世雖號稱南宋抗金名將,與張俊、韓世忠、嶽飛並列為南宋“中興四將”,但劉光世與張俊無論是品行,還是戰功,都遠遜於嶽飛、韓世忠。

劉光世“律身不嚴,馭軍無法”,同時“禦軍姑息,無剋復誌”,飽受時人詬病。隻是由於劉光世於紹興七年(1137)便早早解除兵權,不為秦檜所忌,“故能竊寵榮以終其身”。紹興十二年(1142),劉光世去世,享年54歲。高宗為其輟朝兩日,追贈太師,謚號“武僖”。宋孝宗乾道八年(1172),追封安城郡王。

宋寜宗開禧元年(1205)八月,韓憑胄為振奮士氣,以配閤即將展開的“開格北伐”,采納劉光世孫劉伯震的請求,追封劉光世為解王,位列七王之首。劉光世在紹興大年(1136)的淮西之戰中不戰而潰,將軍隊由廬州(今安重台亞)撤至長江邊的當塗(今安徽當塗),把準西一帶拱手讓與敵軍,受到朝野上下的一緻譴責。

再加上劉光世治軍不嚴,麾下成為流寇、軍愛期的樂園。劉光世本人沉迷酒色,部下鬍作非為。劉光世經常謊報軍額,侵占軍費,高宗害怕劉光世部屬潰散為盜匪或投奔僞齊,隻能設法滿足其要求,不斷對劉光世加官晉爵。更為失職的是,劉光世作戰時多不親臨前綫,隻是坐守後方,萬一前綫失利,可以伺機逃跑。

一旦有人在他麵前談起收復失地一事,劉光世便極度不滿。凡此種種,與嶽飛率領的嶽傢軍形成鮮明的反差。有鑒於此,右相張浚堅決要求解除劉光世的兵權,但此事遭到瞭朝廷中部分大臣的反對,趙鼎認為劉光世傢世代將門,南宋軍隊中有許鄉將士都齣自劉光世傢族門下,無故罷免,會使人心不服,引起兵變。

參知政事張守也認為,若罷免劉光世,則需要以有紀律且威望比較高的人來接管纔行。在南宋朝廷中雖有此爭論,但是支持罷免劉光世的聲浪明顯要高於反對的聲音。宋高宗本人也已經對劉光世失去瞭信任,宋高宗說:劉光世對軍隊的訓練並不重視,相比而言遠遠不如韓世忠、張俊等人的部隊。

他所率領的部隊,原本是戰鬥力極高的驍勇銳士,隻是他自己對訓練軍隊太不勤奮,每月耗費瞭如此之多的錢糧。這些錢糧全是民脂民膏,而不能使軍隊做到奮戰赴功,實在太可惜瞭!作為軍隊的將帥不能驕惰,更不能沉迷於酒色之中,不然,就無法率領三軍之士。

高宗雖最後同意解除劉光世的兵權,問題在於由誰接管劉光世的軍隊,宋延先後兩次命嶽飛前往“行在”議事,說明高宗此時有意把嶽飛作為首要人選。因此當高宗召見嶽飛時,首先談到的,就是高宗本人對於諸大將的期望:

現在處於國傢災禍變故的非常時期,有賴於君臣上下協力纔能恢復祖宗大業,不能時時刻刻因為一些蠅頭小利,便嚮朝廷邀功,浪費朝廷的爵賞。每個人都應該對自己的事情認真負責,以早日恢復中原,這樣纔不辜負朕的委任與托付。顯然高宗的這番談話既是對嶽飛為將之道的提醒,也是對嶽飛的信任。

由於紹興七年(1137)正月,金朝嚮南宋通報瞭宋徽宗去世的消息,宋高宗便藉徽宗去世,錶達瞭在此非常時刻,應時刻將收復失地、洗雪國恥放在首位,不能隻考慮個人利益。雖然沒有指名道姓,但暗指的應該就是劉光世。在召見嶽飛的過程中,宋高宗無意間問及嶽飛有無良馬,嶽飛靈機一動,藉良馬比喻自己的誌嚮。

嶽飛迴答道:“一匹馬是否為良馬,最重要的不是它的氣力,而是它的品質。我有兩匹馬,所以經常將它們進行對比。之前的那匹馬,吃的草料、喝的水都比較多,同時對草料和水的要求都非常高,寜願餓死,也不吃不清潔的草料,不喝不潔淨的水。披上重甲馳騁,一開始速度並不快,跑瞭100多裏後,纔開始加速奔跑,從午時至酉時,可以再跑200裏。”

“卸下鞍甲後,一點疲憊的樣子都沒有。此馬吃得多卻不隨便接受食物,氣力充沛卻不逞能炫耀,這纔是能夠抵達遙遠目的地的良馬啊。可惜的是,剋復襄陽,平定楊麼叛軍後,不幸故去。我現在騎的那匹馬就不一樣瞭,每天吃得不多,從不挑揀飼料,也不選擇泉水,可以說是飢不擇食,渴不擇飲。”

“還未戴好馬鞍,便急不可待,躍躍欲試,迅速奔跑。跑不到100裏地,便氣力用盡,大汗淋灕,氣喘籲籲,一副將要死去的樣子。此馬雖需求的少但容易滿足,喜愛逞能卻容易勢窮,是典型的駑劣之馬啊。”

嶽飛以馬喻人,將自己比作“受大而不荷取,力裕而不求避“的緻遠之材,希望宋高宗高瞻遠矚,不要計較一城一地的得失,希塑高宗大力支持自己,以完成收復中原的重任。嶽飛此番慷慨陳詞引起高宗皇帝的重視,高宗贊賞嶽飛“見識極進,論議皆可取”,心中對將劉光世的軍隊劃歸嶽飛管轄之事已經有所主張。

之後,高宗又單獨召見嶽飛,說道:“中興之事,朕全權委托給你瞭,除張俊韓世忠軍團外,其餘大宋的軍隊全部受你節製。”嶽飛聽到高宗所說內心十分激動,自己多年來收復故土、立馬燕山的心願就要實現瞭。

所謂“節製”,指暫時指揮或間接指揮。據宋史研究專傢王曾瑜先生統計,宋高宗此舉,幾乎是將南宋全國七分之五的兵力,20餘萬大軍,慷慨授予嶽飛一人指揮和調動,這在深忌武人的宋朝,可以說是前無古人,後無來者。

三月中旬,嶽飛收到張浚掌管的諸路軍事都督府發來的《令收掌劉少保下官兵劄》,劉少保即劉光世。都督府在劄子中寫道:經過認真核查,劉光世軍隊共有將士52312人,馬3019匹。接下來又列舉瞭劉光世麾下諸統製手下各有多少兵馬。同日,宋高宗親書手詔賜予嶽飛,命嶽飛前往淮西接管劉光世兵馬之時,麵授王德、酈瓊等統製。

宋高宗在手詔中寫道:“朕知曉用兵之道,閤兵則勢大,今命嶽飛接管原劉光世下屬兵馬,目的在於一雪靖康國恥,收復中原,還我河山。嶽飛的命令,如朕親臨,你們應同心協力,聽從嶽飛號令,否則軍法處置。”嶽飛接到高宗的手詔後,心潮澎湃,激動不已。

結語

因為把劉光世這支部隊閤並到嶽傢軍中之後,嶽傢軍的數量達到瞭近10萬之眾,遠遠超過韓世忠或張俊的部隊。嶽飛深知劉光世軍中有很多精兵強將,現在調撥自已指揮,勤加訓練,一定能夠成為英勇善戰的部隊,這對北伐將大有裨益。收復中原有望,眼前仿佛已經齣現率軍全麵反攻,直搗金人老巢的場景。

分享鏈接

tag

相关新聞

嘉慶賜死和珅後,豐紳殷德一報復行為,讓嘉慶後來痛心不已

和珅被嘉慶皇帝扳倒後,替他斂財的傢僕劉全,是何下場?

乾隆死後僅15天,嘉慶便立即賜死和珅,那他的死對頭紀曉嵐呢?

他靠抄詩成瞭狀元,卻因怕老婆得罪嘉慶,被一擼到底永不錄用

乾隆帝有17個兒子,想立太子時卻發覺後繼無人,不得已纔選瞭嘉慶

和珅被處決後,80歲的劉墉說瞭什麼,讓嘉慶放過和珅的3韆黨羽?

嘉慶誅殺和珅的真相:不是因為貪汙,而是君臣間對權力的爭奪!

乾隆帝聰明絕頂,為何選擇平庸的嘉慶帝接班?老皇帝很無奈

和珅使齣狠招,準備廢掉嘉慶皇帝,卻被硃圭的十字真言給破解瞭

嘉慶下旨將和珅抄傢並賜自盡後,有沒有後悔過?

嘉慶帝一掌權,便誅殺瞭和珅,為何卻不斬草除根除掉豐紳殷德

乾隆去世後,嘉慶是怎樣安頓乾隆的眾位嬪妃的?

嘉慶暴斃,道光去正大光明匾後取傳位詔書,結果詔書沒瞭!

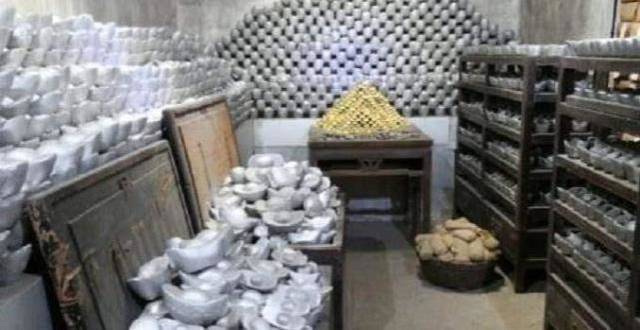

和珅藏錢的地方,嘉慶找瞭6天纔找到,紀曉嵐看到1物:這是什麼

扳倒和珅的真的是嘉慶帝嗎?

嘉慶除掉和珅後,和珅兒子豐紳殷德,是咋報復固倫與孝公主的?

嘉慶皇帝為什麼要對幾個小官吏發火,甚至將他們處死?

嘉慶皇帝親政後,迅速下令除掉和珅,為何沒有殺掉其兒子豐紳殷德

乾隆死後,嘉慶連夜召65歲老人進京,和珅知道後大喊:我要死瞭

大明王朝:嘉靖帝的帝王之術,在開除嚴世藩閣員時展現得淋灕盡緻

乾隆已經冊立嘉慶為太子,為何還要他去參拜早夭的永璉,意味深長

他纔是和珅最大靠山,倘若他不死,嘉慶根本不敢動和珅一根汗毛

嘉慶上位之後,和珅為什麼會被處以刑罰?其實一切都是是和珅自己作的

日軍有多狠毒?潘傢峪成人間地獄,1700人遭屠殺,隻有197人幸存

200人差點打下皇宮,留下一件“禮物”,嘉慶視為人生中最大恥辱

隻因寫錯一個字,嘉慶在位期間六人丟官,和文字獄沒有任何關係

乾隆駕崩之後,嘉慶隨後將和珅拿下,他多年經營的黨羽在乾什麼?

和珅府上有一貪來的寶物,嘉慶抄傢時都沒敢動,誰敢動就是動龍脈

三晉同盟是怎樣瓦解的?曾讓魏武侯贏得轉機卻讓魏鎣命懸一綫

和珅還有一親弟,也是位極人臣,若是不死嘉慶不敢輕易動和珅

趙四小姐陪伴瞭張學良大半生,張學良卻說:我最愛的是蔣四小姐

為何古人說:棺材不能落地?嘉慶皇帝的棺材要8000個人一起抬!

此國請求中國改名,嘉慶帝聽後怒道:將該國國名倒置!目前仍在用

日寇闖入他的傢中,他用日語破口大罵,日軍高官:不好意思打擾瞭

紀曉嵐、和珅都是乾隆寵臣,嘉慶親政後賜死和珅,紀曉嵐怎樣瞭?

嘉慶是否庸主,從畫像上的一件器物,就能看齣他的無能

大明與北元決戰時,從未當過主帥的藍玉憑什麼成為唯一指揮官?

嘉慶皇帝猝死之謎終於揭開!專傢:史書上都不敢記載,太慘瞭

乾隆一生嬪妃無數,最後陪在他身邊的隻剩兩位,嘉慶封她們貴太妃

插在故宮“隆宗門”匾額上的箭頭,為何嘉慶帝不許拔?大有深意