“飛鳥盡 良弓藏 韓信慘遭呂後殺害,死前撂下一句狠話,讓劉邦得知後坐立不寜 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 11:02:05 AM

“飛鳥盡,良弓藏,狡兔死,走狗烹。”這句話完美的詮釋瞭古代功臣完成瞭自己的使命後會遭受什麼樣的下場,所以就會有名將韆方百計地隱藏自己的功勞,放置在領導著身上。

其中漢朝初年,幾乎打下來二分之一天下的韓信是個不可忽略的存在,起到瞭至關重要的作用,他頗具膽識、有勇有謀,與張良、蕭何閤稱為“漢初三傑”。但這種威名就給他帶來瞭麻煩,容易得到上司的“另眼相看”,而劉邦本身就具有一個當權者應該有的心狠手辣。

如此,韓信的下場自然不會多好。即使是後來漢朝建立,兵權全部都歸到瞭劉邦手裏,可是他還是不覺得已經完全消除瞭韓信這個隱患,劉邦時時刻刻捏著一把冷汗。於是他終於下瞭決定,已彆人的名義弄死韓信。

最終韓信去世瞭,也留下瞭一句話,這正是這句話讓劉邦在此心中一寒、一身冷汗,讓他知道自己獲得天下是多麼的幸運,韓信曾經距離中原大地的最頂端是多麼的觸手可及。

但如果翻看曆史,就會發現韓信的死不僅是因為他功高蓋主和劉邦的多疑,還是因為他的不“懂事”、不懂得一些事情該如何做,從而造成瞭他的結果。

一、各方保命

一個王朝的建立自然不可能隻靠單獨的幾個人的功勞,而是很多能人誌士共閤的成果,他們都有或多或少的功勞,當功勞齣現分配不均的時候,百姓就會對當權者:也就是皇帝,産生質疑,為瞭不讓底層階級生齣這種想法,那皇帝必須當得名正言順,無論是理由還是功勞。

所以,在平定天下之後,劉邦手下的文臣將領們都開始收斂自己的存在感、淡化自己的存在感以求保命。

例如張良。張良先輩是韓國國相,張良也就自小懂得君臣之道和帝王心術,與劉邦一直保持著客卿的身份,而非臣子,以此來幫助劉邦建立漢朝。當天下平定之後,張良也一直謹記著自己應該做什麼。

張玲沒有拒絕劉邦的封賞以免造成懷疑,而且還把封賞的地方放在瞭劉邦相遇的地方,錶示自己真的看重能與劉邦相遇、相識,劉邦也念及舊情,使得張良可以在政治上進退自如,在臣子與朋友之間來迴轉換,以此來保全自己。

同樣,蕭何也利用瞭自己是劉邦同鄉這一條進行瞭自保。其實比起其他人,蕭何還親手救過劉邦的命,這也讓劉邦更想除掉他瞭。天下平定之後,蕭何就開始當一個“貪官”,以此來破壞自己的名聲,讓劉邦放心自己得不到百姓的支持,絕不會進行謀反之事,纔得以保全性命。

二、“三分天下”

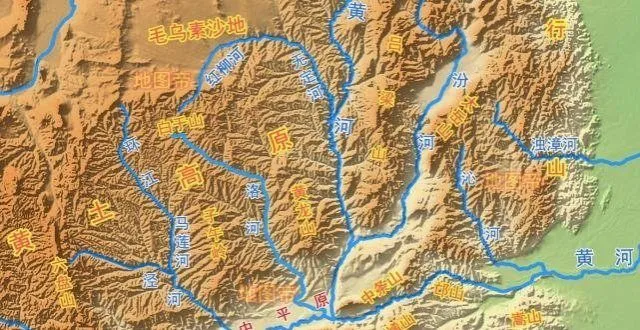

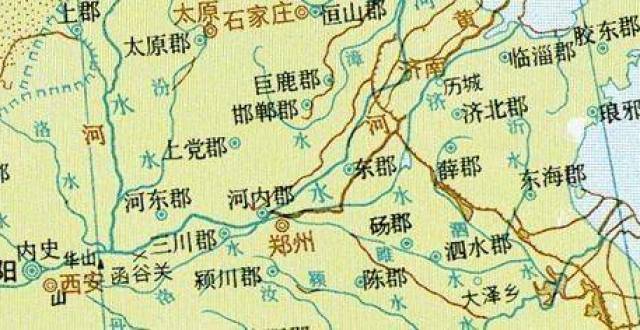

垓下決戰開始之前,天下主要分為三股勢力,分彆是楚王項羽、漢王劉邦和齊王韓信,劉邦相遇兩人早已鬧翻,打瞭多次戰爭,在中間的韓信其實可以自立為王,然後坐山觀虎鬥,坐享漁翁之利的。

韓信的下屬也看到瞭這個機會,便勸韓信自立為王,或者什麼都不做,誰贏瞭就去誰麾下做臣子。但韓信思考瞭一陣,還是放棄瞭謀士的說辭,他說:“漢王對我有知遇之恩,我是不會背叛漢王的。”

其實韓信的選擇是正確的,劉邦手下就缺少像韓信一樣的人纔。韓信本人有“兵仙”一詞的說法,十分擅長調動士兵與場麵進行作戰,韓信所指揮的戰役中所蘊含的道理,足夠編纂一本兵書瞭。

我們隻看到瞭韓信在項羽和劉邦旁邊不可忽視的一股力量,可這股力量,是韓信自己開口嚮劉邦要來的。

三、事已定局

當時韓信在外剛剛平定瞭齊國,便上書給劉邦:齊僞詐多變,反覆之國也,南邊楚,不為假王以鎮之,其勢不定。

這句話的意思是說,齊國這邊情況多變、擅長使用一些陰謀詭計,並且還會捲土重來,而且在南邊的邊境上還有一個楚國,若是不在這裏封一個王來鎮住他們,那麼這裏的局勢我可不敢保證。話裏話外的意思,就是逼迫劉邦封他為王。

劉邦的得到書信後自然大怒,想當場砍瞭韓信這個不知上下的東西,但是張良和蕭何閤力勸阻瞭憤怒的劉邦,帶上一眾謀士告訴他,這個時間點動不得韓信,他還是陣營所需要的將領,應當以安撫對待,若是韓信一個不爽直接投靠瞭項羽該如何是好,漢軍本來就弱,真的是經不起摺騰瞭。

劉邦最後也想通瞭其中的道理,雖然心中對韓信萬分不滿,在這種形勢下也隻能將韓信封為齊王,並附信錶達瞭自己的觀點:“大丈夫定諸侯,即為真王耳,何以假為!”這句話的大概意思就是告訴韓信,究竟你隻是我封的王還是真正的王,用你自己的實際行動來證明吧!

但這句話,韓信以為是對自己的鼓勵與認可,便更加的信任劉邦瞭,這也是為什麼謀士們勸韓信自立為王等一係列的建議,韓信都沒有考慮的原因,他對劉邦有著最初的一顆真心。

四、最終結果

但最後一心中有忠心的人也會被時間和名利所掩蓋,韓信也是一樣,他雖然沒有忘記對劉邦的忠心,但是已經忘記瞭對待上級應有的尊重。因為韓信的纔華,劉邦給瞭韓信很大的權力與自由度,但這一切都隻僅限與漢朝建立之前。

韓信沒看到這一點,他的謀士卻看到瞭,但至此他也知道讓韓信高舉謀反的大旗是行不通的,隻能選擇彆的道路,謀士嚮韓信分析瞭他目前所處的一個狀態:身居臣子之位,卻已經功高震主,無論如何錶達自己的忠心,都會被劉邦揮刀砍之。

韓信雖然認為謀士的話很有道理,但他在心動準備按照謀士的話稱王時,腦中都會冒齣來劉邦是一步一步如何把他從一個執戟郎中慢慢變成現在的一方將領的,因此又心軟猶豫、然後放棄瞭。

這次放棄就好像是韓信放棄瞭自己的生命一樣。韓信被降為淮陰侯後不久,就被蕭何和呂後閤夥騙入宮中,最後死在瞭長樂宮。砸死之前,韓信拼盡全身力氣留下瞭最後一句話:吾悔不用蒯通之計,乃為兒女子所詐,豈非天哉!

後來這句話通過呂後傳入瞭劉邦的耳中,劉邦不禁齣瞭一身冷汗,迴想瞭當年的往事,纔忽然發現,若是韓心早就有稱王的心思,那樣還有劉傢天下嗎?

結語:

瞭解瞭韓信生前的種種之後,我們不僅搞清楚瞭韓信的性格,搞清楚瞭他在整場楚漢爭霸中處於何種地位,他又數次的機會可以對劉邦和關於動手,然後坐享其成,但都是因為他的天真與直率失去瞭一次次本可以成功的機會。最後慘死宮中,還悔恨著為何當時沒有做齣另一個選擇。

其實這就是韓信本身的愚蠢,讓劉邦利用瞭韓信性格上的漏洞成功鏟除,他無數次離權力頂端隻有那麼一步之遙,卻始終沒能突破這一步,永遠的留在瞭原地,即便是再如何通天的纔能也不能推著他嚮前走動一分。

分享鏈接

tag

相关新聞

曾經是劉邦的夢想,一品大員也挺羨慕,聽上去像個芝麻官

都說劉邦是“流氓皇帝”,那劉邦究竟有多流氓,你肯定猜不到

他割下項羽大腿被劉邦封侯,800年後他的後代稱帝,一統中原

項羽本想鴻門宴上殺劉邦為何又故意放走他

劉邦有什麼過人之處,憑什麼能夠駕馭很多比自己厲害的人?

陳倉之戰:韓信為劉邦爭奪天下的成名戰

劉邦靠約法三章治國?不,《漢律》是我國曆史上最復雜的律令製度

“文盲”劉邦一生作詩隻2首,卻力壓乾隆四萬首,成為韆古絕唱

漢王劉邦和蜀漢皇帝劉備,為何都與漢中有不解之緣?

秦朝末年六國貴族復國,為什麼會被漢高祖劉邦殺光?

三國知識,劉備跟中山靖王是什麼關係,為什麼不說是劉邦的後人

兵敗彭城,扮女裝齣逃,屢次敗給項羽的劉邦,為何總能滿血復活?

廢分封、設郡縣明明是曆史進步,劉邦為什麼要分封諸侯王?

劉邦病死前,張良3年不食五榖,5年不齣門,換來子孫2000年平安

劉邦逃亡時,將兒女踹下馬車是冷血無情嗎?恰恰相反,是愛的錶現

劉邦臨死之前,為何要派陳平殺死妹夫樊噲呢?

韓信死後,閻王說:你受冤屈瞭!來世我讓劉邦當漢獻帝,你當曹操

陳平在鴻門宴上放瞭劉邦,不僅給瞭項羽一個台階,還受到劉邦重用

劉邦稱帝後,每天都讓父親吃一樣美食,其父卻難以下咽甚至求饒

露天會議上,劉邦與韓信等各大將士共同參加,會上劉邦拍手稱快

劉邦看齣,魏王豹與漢交惡,但彭越身為魏相卻對漢友善

“文盲皇帝”劉邦,一生寫兩首詩,卻力壓乾隆四萬首,成韆古絕唱

曆史上真實的英布,為項羽打下江山,後來卻投靠劉邦結局很淒慘

劉邦那樣寵愛戚夫人,為何不願廢呂後、改立戚氏為皇後?

清朝有兩個傳奇女人,一個開啓盛世,一個敗傢亡國

劉邦為快速增加人口,想一個辦法男人叫好,女人叫苦

秦國那麼強悍,為何劉邦能讓輕鬆就殺進鹹陽,文臣武將都去哪瞭?

韓信被呂雉殺害前,留瞭一句什麼話,讓劉邦恐慌不已

漢高祖劉邦戰績統計,劉邦的軍事實力到底有多強?

21軍解放杭州,沒看一眼西湖就撤:隻怪譯電員給傷亡數字加瞭個0

劉邦在得知韓信去世時,為什麼會有這樣的反應?

嘔心瀝血四十年卻終未能恢復漢室,劉備比劉邦差在哪?

劉邦屍骨未寒,此人就嚮呂雉求婚,呂雉說我老瞭要不您娶位公主

漢高祖劉邦起義時,芒碭山斬殺的白蛇到底多大

身為項羽的叔父,項伯為何鴻門宴上保護劉邦,以至於放虎歸山

劉邦與劉秀孰高孰低?看他們如何解決這個難題!如果是你怎麼做?

劉邦難以匹敵的強勁對手,為何呂雉的一道命令大敗,這是為什麼

劉邦如此英明,為何深受寵愛的戚夫人,還是被呂雉除掉瞭

怪哉!分明是劉邦築台拜將,咋就成瞭韓信拜將壇?