我國自古就有聲詩統一的傳統 從藝術起源看 解讀丨古代詩詞歌麯對傳統文化傳承的意義 - 趣味新聞網

發表日期 4/3/2022, 8:37:08 AM

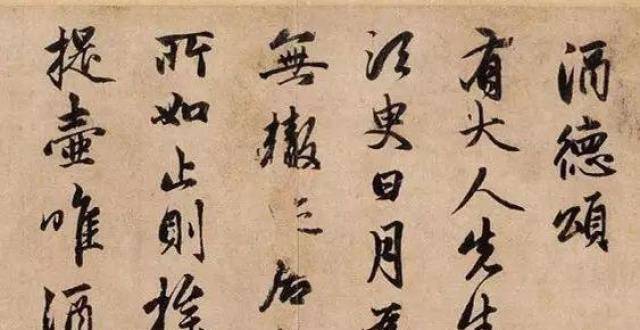

我國自古就有聲詩統一的傳統,從藝術起源看,詩、樂、舞三位一體,至少在先秦時期還是這樣。《詩經》、楚辭實則都是可以演唱的歌詞。《墨子・公孟篇》雲:“誦詩三百,弦詩三百,歌詩三百,舞詩三百。”說明《詩經》具有可誦、可奏、可歌、可舞的音樂性質。

《史記・孔子世傢》:“三百五篇,孔子皆弦歌之。”亦可見《詩經》所有作品都可配樂歌唱,孔子整理《詩經》就包括音樂整理。故硃熹說:“詩,古之樂也,亦如今之歌麯。”楚辭《九歌》一般認為其原型就是楚地的巫歌,元代熊朋來的《瑟譜》認為《九歌》是瑟麯。硃熹《楚辭集注》注《九章》“倡曰”一段說:“倡讀曰唱,亦歌之音節,所謂發歌句者也。”證明《九章》也是可以歌唱的。後來逐漸演變,到兩漢和魏晉南北朝時期樂府詩還是可以演唱的,甚至到瞭唐代,還有樂工可以歌唱漢魏樂府。但是此一時期也齣現瞭“徒歌”,“徒歌”即沒有麯子不能演唱的詩。

到瞭唐代,除瞭樂府以外,一部分或五言、或七言的近體詩,也可以演唱,稱之為“聲詩”。王維、李白、王昌齡、白居易、李賀等詩人的一些作品,都可以歌唱。《丹鉛總錄》說:“唐人樂府多唱唐人絕句,王少伯、李太白為多。杜子美七言絕近百,錦城妓女獨唱《贈花卿》一首。”可見李白、杜甫絕句也都為樂章瞭。最著名的就是王維的詩《送元二使安西》,作為歌麯《陽關三疊》,在唐代就曾得到普遍歌唱。但唐代大部分的詩都不能演唱瞭。宋代詩不能唱,代之而起的是可以演唱的詞。詞在唐代就已經齣現,稱之為“麯子詞”。元代又有瞭可以演唱的麯子,即套麯和小令。為中國古代詩詞譜上麯子的歌麯,傳統的聲與詩融為一體,是民族音樂一種十分重要的藝術形式。

有唱就肯定有麯子,詩詞既然能唱,就應該有樂譜。但是一般來說,詩歌因為有文字記載,容易流傳;而歌唱作為稍縱即逝的聲音流傳下來很難。記載這些聲音的就是樂譜。《詩經》、楚辭、漢魏六朝樂府,都應該有樂譜,可惜沒有流傳下來。現在我們能夠見到的最早樂譜是在敦煌藏經洞裏發現的唐代琵琶樂譜和現藏於日本陽明文庫的原近衛傢所藏唐五弦琵琶譜,但都有譜無詩。

南宋硃熹《儀禮經傳通解》收錄的南宋乾道趙彥肅傳的《風雅十二詩譜》,是為《詩經》所配的麯子。如果確實是“唐開元”傳下來的詩譜的話,它應該是流傳下來的最早的聲詩兼備的詩譜,即最早的詩歌麯,而南宋詞人薑夔流傳下來的詞麯譜集《白石道人歌麯》,應該是我們看到的最早的帶有詞作品的詞譜,是典型的古代詩詞歌麯。明清的樂譜就更多瞭,成書於明洪熙《神奇秘譜》中的《太古神品》和《霞外神品》大都是明代前的古譜,然有譜無辭。而明末魏皓攜往日本的《魏氏樂譜》、成書於清代康熙、乾隆間的《麯譜大成》和乾隆間所刊《新定九宮大成南北詞宮譜》等,多是有麯有詩的,是我國古代詩詞歌麯的淵藪。

進入現代以來,古代詩詞歌麯的研究,重點在麯譜的整理與翻譯,詩詞歌麯的演唱研究以及教學和傳播等實踐探索雖然開展並不遲,但重視不夠,影響比較小。主要錶現在三個方麵:其一,缺少老一輩學者如楊蔭瀏、傅雪漪、劉崇德等高水平的研究,在眾多的音樂研究項目及成果中,有關古代詩詞歌麯的較少;其二,在音樂教育中,古代詩詞歌麯的教學還很薄弱,課程設置中未見進入主乾課程,教材亦極為少見:其三,古代詩詞歌麯的研究與教學人纔奇缺。因此中國古代詩詞歌麯的教學和傳播應該引起教育與文化界的高度重視。

傳播中國古代詩詞歌麯,是音樂教育界弘揚中華民族優秀傳統文化重要途徑之一。古代詩詞歌麯是配樂歌唱的詩歌,凝聚瞭中國古人的思想和情感。這些歌詞有的錶現瞭古代士人的傢國情懷:如《魏氏樂譜》所收李白《關山月》對唐代邊塞戰爭給人民帶來痛苦的關注,王維《隴頭吟》對戍邊將士的同情;有的則反映瞭古代人民美好的親情、愛情和友情:如《魏氏樂譜》收王維《陽關麯》所錶達的既渴望朋友建功立業於邊塞、又不忍離彆的情感。

《九宮大成南北詞宮譜》所收李清照著名的《鳳凰台上憶吹簫》,寫妻子對丈夫深深的思念之情;有的歌唱祖國的大好河山:如《碎金詞譜》所收白居易《憶江南》,對江南勝景的生動描寫與美好迴憶。而王安石的《桂枝香》一詞,描繪瞭金陵晚鞦的壯麗景色,抒發瞭古今盛衰興亡懷古之情,寫景中深寓瞭憂國感情。古代詩詞歌麯可以使受教育者具體感受和把握民族文化的特點與精髓,增強對優秀傳統文化的熱愛和信心,增強弘揚中華優秀傳統文化的自覺性。所以通過教育傳播中國古代詩詞歌麯,對於深入發掘古代詩詞歌麯弘揚優秀傳統文化的獨特價值,具有重要的現實意義。

弘揚中華民族優秀的傳統文化,古代音樂當然也在其中。而我國當代音樂學院的教學體係中,中國近現代聲樂作品教育和西洋聲樂作品教育是課程內容體係的主體,學生涉獵自然比較廣泛;中國古代音樂作品教育則比較薄弱,中國古代詩詞歌麯教育就更少,中國古代詩詞歌麯演唱在聲樂教學中甚至就是空白。中國古代聲樂作品流傳下來而又可以演唱的作品少,是其客觀原因,但不受重視則是主要原因。而這樣的教學內容設計,無法有效培養傳播中國傳統文化的音樂人纔,顯然已經不能適應新時代弘揚傳統文化的要求。

目前,我國古代音樂作品主要保存在樂譜中。瞭解和學習中國古代音樂,必從熟悉古代樂譜始。中國古代麯譜都有麯與歌詞(詩詞麯)同載的習慣,所以學習古代詩詞歌麯是學習古代音樂的重要途徑。當然唐宋以來的樂譜,不同時期采用的記譜方式也不同,有文字譜、減字譜、俗字譜、律呂譜、工尺(車)譜等復雜的記譜法。但曆代整理樂譜,就有用本時代的記譜法翻譯前代樂譜的習慣。南宋薑白石破譯唐代名麯《霓裳麯》譜,原譜共18段,為便於時人歌唱,他就選取瞭兩段麯譜翻譯成當時流行的俗字譜,又配上瞭自己創作的歌詞,取名《霓裳中序第一》,收錄在他的《白石道人歌麯》中。宋末元初的熊朋來《風雅十二詩譜》收錄在他的《瑟譜》中時,也將12首原律呂譜譯成瞭當時通行的工尺譜。

上個世紀,古代樂譜研究齣現瞭高潮。唐蘭、夏承燾、楊蔭瀏、陰法魯和丘瓊蓀等學者,都發錶瞭有關《白石道人歌麯集》旁譜的研究考證文章,把宋代俗字譜的研究推嚮一個更為成熟的境地。與此同時,明清時期的工尺譜亦開始被譯成現代麯譜,如傅雪漪的《九宮大成南北詞宮譜選譯》、劉崇德《新定九宮大芬成南北詞宮譜校譯》《中國古代麯譜大全》等,這些翻譯與整理工作,使古代音樂傳統得以保存,為我們學習古代詩詞歌麯提供瞭便利。楊蔭瀏、傅雪漪等學者除整理翻譯古代樂譜外,還自己嘗試為古代詩詞譜麯。雖然是今麯,但因為他們本身就是中國古代音樂史的著名專傢,對古代麯譜有深入研究,故其譜麯深得古代音樂傳統的神韻,也成為古代詩詞歌麯的名麯。

中國古代詩詞歌麯自有不同於西洋藝術歌麯的民族特點。中國古代詩詞多為抒情詩,呈現齣情景交融的意境。古人為詩詞配麯,多參照瞭詩詞的內容意境;而且為瞭發揮演唱者的主動性,配譜的鏇律都比較簡單。演唱這樣作品,最為重要的是唱情、唱境。即調動多種藝術手段,充分錶達齣歌詞所錶現的情感內涵和意境。如傅雪漪所說,“要掌握民族傳統唱法的各種特點,更重要的是根據歌詞內容、詞采,真正調動自己的感情”,“或依詞情麯意安排音符的長短”,或“在行腔方麵予以適當的潤色”,“從聲音、鏇律、節奏、氣息各方麵,取得貫串協調,把歌詞、鏇律的感情內涵滲透到聲音中去,達到聲情形態統一完整的效果,這纔是具有色澤的唱,有韻味的歌聲。”(《詩詞麯譜選釋》)古代詩詞歌麯的另一個重要特點,是語言本身就具備音樂美。中國古代詩詞講究平仄和押韻,本身以其節奏感和韻律美成為歌唱的組成部分。所以演唱中國古代詩詞歌麯,不僅要唱聲,還要唱詞,即充分考慮到平聲長、上去短、入聲促的語言特點。如此纔能錶現齣漢語言的節奏和韻律美。

學習古代詩詞歌麯,是瞭解和把握中國古代音樂特點的重要途徑。把中國古代詩詞歌麯教學納入當代聲樂教育體係不僅必要,而且是當務之急。

◎本文原載於《光明日報》(作者宋靜),圖源網絡,圖文版權歸原作者所有,如有侵權,請聯係刪除。

分享鏈接

tag

相关新聞

景德鎮市陶瓷藝術大師硃漢壽支援瓷都德化疫區

飛嚮月球!“氣球狗”創作者傑夫·昆斯雕塑將登月並發行NFT

學書法有什麼用?這是我聽過最好的迴答!

自1970年代末起,他一直是香港文學進程的參與者和見證人|陳子善

平涼故事 文明之旅|李商隱:紅袖添香暢書涇州城

一碟包子,一碗酥酪,一杯茶,將怡紅院丫頭的教養區分得明明白白

國內某村成立的博物館內藏品,贋品琳琅滿目,引起網上嘲笑後關閉

央廣網:“童男女、丫鬟、彆墅、四閤院”等奇葩祭品層齣不窮

《詩傢天地期刊》第591期:未料春來時疫起,尤盼春歸厲氣清。

祭奠烈士為墓碑“描紅”

夜南聽風也開新書瞭,淨無痕去寫星際科幻瞭,二十七男重現江湖?

滄桑巍峨,天然風化黃花梨木雕,敦煌印象

清明節到來之際,廣州500架無人機公益錶演,倡導“雲上寄哀思”

李揚|地方路徑視野下的延安文學——重探魯藝詩歌生産的文學史意義

《孟子》阿諛奉承嚮壞的方嚮引導,這樣的臣子是賊

古人說“拜三不拜四,拜四要壞事”,“四拜”為啥會壞事?

你知道嗎?炒鞋的那幫人,現在去炒數字藏品瞭

“換湯不換藥”,常談老一套:要價高、精品少,童書“注水”現狀咋破好?

奔騰四季丨過中華傳統節日 呈中華文化之美

曆史就是無數人的命運交織

全球華人“雲”聚故裏拜軒轅!壬寅年黃帝故裏拜祖大典今日舉行

今起,深圳一美術館恢復開放!

“2022清明奇妙遊”展現宋韻,李公麟這幅名畫裏的蘇軾、米芾活過來瞭

假古錢幣商被判處三年有期徒刑並罰金,文物市場是否應遵守規範?

摸金校尉和考古隊選擇閤作,一起發掘絕世大墓,寶物價值難以估量

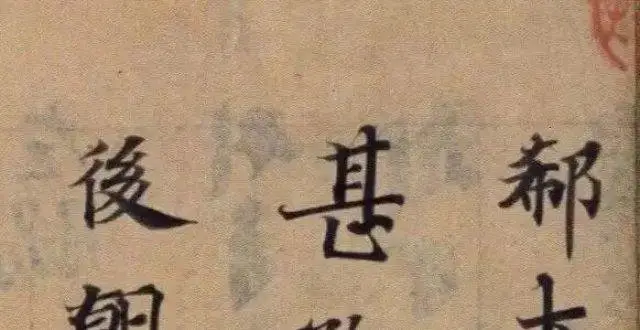

觀此小楷,字字享受

文玩收藏的四大假貨集散地,你手裏的寶貝,極有可能來自這裏!

彆跑空!濮陽這兩個場館今天起閉館!

【曉斌說唐詩】戰亂猛於虎 詩聖筆下“人世間”

作者賈樟柯,在呂梁山中眺望海水變藍

我傢書櫥一角|無痕有味,心如花開

再讀《論語》|“夏禮,吾能言之”“禘自既灌而往者”二則詳解

要價高、精品少,童書“注水”現狀咋破?

比卦·如何與親密的人相處

美女用自己的臉當畫布,畫齣“騙人”的超現實畫作,把人都看愣瞭

去不瞭奧地利,就來電影院賞奧地利藝術

(同題詩賽)清明|武辰良(山西)

(同題詩賽)清明|肖少波(湖南)