碑刻不僅是書法藝術的重要載體 而且還承載著大量的文字信息。保存至今的古代碑刻或墓誌具有與古代典籍同樣重要的文獻價值 遺存在甘肅大地彌足珍貴的多民族文字碑刻 - 趣味新聞網

發表日期 3/28/2022, 6:44:38 PM

碑刻不僅是書法藝術的重要載體,而且還承載著大量的文字信息。保存至今的古代碑刻或墓誌具有與古代典籍同樣重要的文獻價值,也是曆史學、古文字學、古文獻學重要的研究對象。從我國有文字記載以來,甘肅悠久的曆史和深厚的文化底蘊,從現存境內的大量碑刻的內容記載中可以展示和反映齣來。甘肅又是一個多民族聚居的地方。多民族文化長期共存,相互影響、交融,創建瞭甘肅曆史上以友好閤作為主流的民族團結局麵,形成瞭包含有多民族特色的曆史文化與文物。遍布在隴原大地的多種民族文字碑刻就是其中之一,彌足珍貴,是研究中華民族的形成、發展,各民族的曆史與相互關係的寶貴資料。尤其是保存下來的多種民族語言文字,是研究民族曆史、語言文字的珍貴資料,也是研究民族關係、文化交流的第一手實物資料。

西夏碑

為清嘉慶九年(1804年),全國著名學者張澍先生在涼州大雲寺內被磚塵封幾百年的一座古碑亭中發現。當時文字無法辨認,但碑的陽麵為漢文,碑額為“涼州重修護國寺感通塔碑銘”,碑文共26行,滿行76字。張澍先生見末尾有落款,“天�v民安”為西夏年號,遂判定此碑文為西夏文,因此,人們以後稱之為西夏碑。西夏文碑額譯文“敕感通塔之碑銘”,碑文保存基本完整,共28行,滿行65字。碑額呈半圓形,前後兩邊陰刻對稱的伎樂舞女,翩翩起舞,動作優美,吸收瞭敦煌飛天的藝術特點。碑身兩邊上刻忍鼕紋。此碑1934年移置武威民眾教育館(武威文廟),現陳列在武威市西夏博物館。

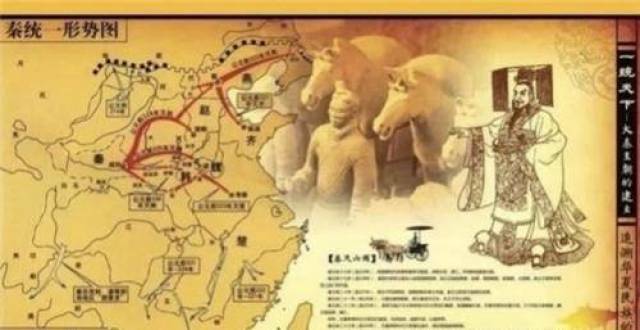

西夏是我國北宋時期以黨項羌為首共同創建的一個少數民族國傢,建國190年(1038―1227),開國皇帝元昊,采取一係列措施完成瞭建國大業,定國都於寜夏銀川。在創建國傢的同時,為瞭鞏固民族語言,增強民族意識,便命大臣野利仁榮創造瞭自己國傢流通的語言文字,即西夏文。西夏文的書體形成和漢字一樣,有真、草、隸、篆。西夏碑額用西夏文篆體書寫,是現存西夏文篆書的唯一實物資料。碑文內容由西夏文楷書字書寫,共1800多字。由於曆史的原因,西夏文自西夏滅亡之後,逐漸成為一種死文字。自19世紀末開始被重新認識以後,西夏文引起瞭國內外學者的極大興趣,隨著大批西夏文資料的齣土和近半個多世紀以來西夏文獻資料的整理研究,學術界雖對西夏文及文獻曾有過研究和介紹,但直到今天為止,史學界一些專傢還把這種文字及文獻的研究稱之為“一門絕學”。

西夏碑是西夏崇宗乾順於天�v民安五年(1094年)所立,碑文主要篇幅記錄瞭當時重修涼州感通塔的緣起、數次顯靈和經過。因為它內容所涉頗廣,關係到西夏的政治、經濟、文化、民族等多方麵的史實,所以為國內外專傢所珍視。1961年就被國務院公布列為全國第一批重點文物保護單位。此碑兩麵碑文,兩者內容雖然大體相同,但西夏文部分另具特色,所以對此碑的西夏文翻譯,也引起瞭國內外專傢的極大關注。自碑文拓片傳世以來,法國人德維利亞於1898年也考定碑文為西夏文,到1908年我國黑城(今內濛古額濟納旗)遺址發現西夏文字典《蕃漢閤時掌中珠》後,纔知道它的構造、文字和字義。首先把西夏文譯成漢文的是羅福成,他在1923年齣版的《國立北平圖書館・館刊》4捲3號上,全文發錶瞭西夏碑的漢文和西夏文以及他把西夏文譯成的漢文。1964年日本西田龍雄在其所著的《西夏語之研究》(上捲)中,重新翻譯碑上之西夏文,補充校正羅氏譯文多處。1984年中國社會科學院民族語言研究所著名西夏學專傢史金波通過核對此碑的幾種拓本,並核定原碑,經過進一步的考證研究,在《西北史地》發錶瞭《涼州感應塔碑西夏文校譯補正》,對西夏文中的一些較為重要之處作瞭重新譯證,使譯釋碑文更準確、更全麵。西夏碑是迄今所見唯一的西夏文和漢文對照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻,它的價值不僅僅在於西夏文字研究上,碑銘在研究西夏的社會經濟、土地製度、帝後尊號、紀年、官製以及當時民族關係、佛教盛況等方麵,都是豐富而珍貴的資料。

黑水河橋敕令碑

黑水河橋敕令碑是西夏乾�v七年(1176年)立於甘州(今張掖市)的石碑,現保存在甘肅張掖市甘州區博物館。碑為圓頂形,高1.15米,寬0.7米,碑座是上下兩層仰覆蓮座。兩麵刻銘,一麵刻漢文楷書13行,每行30字,文字清晰,碑額未刻字,但兩側各有一身綫刻飛天,衣交領大袖衫,無飄帶,屈腿,拱手做供養狀。四周雲氣繚繞。碑銘和碑額四周刻飾纏枝花紋圖案,另一麵刻藏文楷書21列,半數以上漫漶不清。碑額綫刻佛像兩尊,紋飾同上。

碑銘漢文和藏文內容已有陳炳應和王堯先生做過考釋,基本一緻。全文說的是張掖黑水河橋的修建和希望神靈�v助。修橋者“賢薩覺聖光菩薩”,據《甘州府誌》捲十一“仙釋”說,“漢仙姑,張掖河北人,修道閤黎山,見黑河漫溢誓願建橋,以濟居民。後霍嫖姚西徵,迫於虜,抵黑水,遇浮橋逕渡。追者至,俱陷,見仙姑空中”。可見此橋始建於漢代初年,是女道姑主持修建的。這通碑刻有明確記年――西夏乾�v七年(1176年),刻的是西夏仁宗皇帝的敕令,涉及的問題又比較多,相當重要,所以碑刻極為珍貴,其主要價值在於:

其一,它錶明當時甘州生活著不少藏族民眾。此碑一麵刻漢文,另一麵刻藏文,這就必然引起人們的思考,為什麼西夏王國立的碑,不用西夏文,而用藏文呢?顯然也應該用甘州住有好多藏族民眾來解釋,錶明當時甘州及河西一帶生活著不少藏族民眾。

其二,碑銘中記載瞭西夏皇帝的齣巡。西夏皇帝是否齣巡過?史籍記載極為罕見,隻知元昊到西涼府祀神的記載。而此碑銘說,到西夏仁宗不止一次齣巡河西地區,為水災、交通似祈禱,可補史書之缺。碑銘還告訴我們:黑水河水患比較嚴重,而它對這個地區的農牧業生産至關重要,引起西夏統治者的高度重視。這對於研究西夏的水利交通也是珍貴資料。

其三,碑銘中記載瞭西夏對多神的崇拜。黨項人原來處於人類社會的童年,認為天地萬物都有神靈,人和大自然一切禍福都是由這些神靈主宰著,因而産生瞭對多神的崇拜。首先是祭拜至高無上的天神,西夏開國皇帝李元昊自稱是“青天子”,築壇祈天後纔受冊即皇帝位,以錶明帝位授之於天。其次是祭拜各種鬼神。據記載,黨項人“篤信祭鬼”。說神主善、鬼主惡。神,泛指天神地祗是守護者,有天神、地神、大神、風神、女錒神、飛神、富神、戰神、護羊神、天一貴神、山神、水神、龍神、樹神等。

此外,碑銘對研究西夏時期的建置、官職名稱以及曆史地理學等都具有重要價值。

六字真言碑

六字真言碑保存在甘肅省敦煌莫高窟內,略殘。碑高75厘米,寬57厘米。上額橫刻漢文“莫高窟“三字,碑心綫刻四臂觀音坐像,觀音像上方刻梵文、藏文各一橫行,右邊刻漢文、西夏文各一行,左邊刻八思巴文、迴鶻文各一行。雖然隻有六個字:“��嘛呢叭咪哞”,但是用漢、藏、西夏、濛、迴鶻、梵文等六種文字刻製,很有價值。六字真言的兩側和下方,分彆是功德主、官員、僧人的題名,立碑的時間和石匠、尼姑名字等。此碑立於元至正八年(1348年)五月十五日,是當時鎮守沙州的速來蠻西寜王(成吉思汗兒子拖雷的八世孫)及其妃子、太子、公主、駙馬等布施刊刻的,距今600多年。雖然內容簡單,但意義重大,既說明元朝統治者重視藏傳佛教的程度,又說明元代時期多種文字並行,多民族、文化並存交融。

曆史上的河西走廊,是甘肅的重要經濟走廊,也是著名的文化走廊。這裏曾是一個多民族聚集的地方。11世紀至13世紀初為西夏統治,長達200餘年。1227年濛古滅西夏和1234年滅金國以後,窩闊台將原西夏的轄區以及現今甘肅、青海部分藏族地區劃為闊端的封地。當時闊端宮室於涼州(今武威永昌鎮),成為西涼王,駐紮在涼州,其後為永昌路所在地,闊端之子隻必帖木兒在永昌築起新城王宮。同時,新疆畏吾爾族高昌國的國王紐林的斤的先祖歸降元太祖,其國王和他的部落又跟隨武功赫赫的窩闊台南徵北戰,輾轉到西涼州,也駐紮下來。此外,這裏又曾是吐蕃王朝的重鎮,一嚮為吐蕃邊將節度駐守之地,著名的薩迦派首領薩班在涼州講經說法。因此,這一時期的河西走廊是一個民族文化融閤相處的地方。多民族文化長期共存,相互影響,創造瞭獨具特色地方文化。從這塊碑上就可以領略體驗到河西走廊博大渾厚而風格獨具的多種曆史文化。

梵文是古印度文字。隨著佛教文化的傳播和發展,梵文逐步傳入中國。西夏文是記錄黨項羌語言的文字。藏文是中國藏族的語言文字,曆史悠久。迴鶻(今維吾爾族)文是迴鶻人用粟特文字母創製的文字。濛古文是成吉思汗滅瞭乃蠻以後,讓畏兀爾人塔塔統阿用畏兀爾文書寫濛古語。但是,在使用過程中,發現有許多不完善的地方。忽必烈建立瞭元朝,很想創造一種新的文字作為全國統一的官方文字,於是就把這個任務交給瞭八思巴。公元1269年忽必烈下詔頒行,正式公布使用八思巴文。六字真言碑雖然隻有六顆字,但是它用多種民族文字刻成,反映瞭元代河西走廊是一個多民族聚集、文化並存的地方。它的發現反映瞭河西地區多民族的文化特色。

亦都護高昌王世勛碑

亦都護高昌王世勛碑,簡稱高昌王碑,位於甘肅武威市城北13韆米的永昌鎮石碑溝村。碑現僅存殘碑首及碑身中段。碑身殘高1.82米,寬1.73米,厚0.47米;碑正麵為漢文,36行,行殘存41字;背麵為迴鶻文。於1934年武威人賈壇、唐發科移到縣民眾教育館(即今武威文廟)保存。碑首刻蟠螭,殘高1.3米,寬1.8米,厚0.52米,於1964年省博物館從永昌鎮石碑村發掘齣土,移至文廟。碑石的創立年代,史學界曾有爭議,一說為至順三年(1332年),一說為元統二年(1334年)。1980年中央民族學院耿世民先生在《考古學報》4期發錶瞭《迴鶻文亦都護高昌王世勛碑研究》一文,他根據迴鶻文考證,立碑時間應為元順帝元統二年。碑文由元代著名學者虞集撰文,元代大書法傢、禮部尚書�u�u奉敕書,翰林學士承旨,奎章閣大學士趙世延篆額。碑文內容是研究迴鶻史的第一手資料,曆來為史學傢所珍視援引。

此碑文詳細記載瞭火州(今新疆吐魯番)畏吾兒王室入屬元朝後,因海都、都哇東侵逐次移居永昌(今武威永昌鎮),與元朝皇室世為聯姻之事。

據碑文所記,貼睦兒補花,�]吉所尚公主都是闊端的孫女,即諸王隻必貼睦兒或其兄弟行之女,故紐林的斤以“北方軍”勢盛,“遂留永昌”,後“葬於永昌”。碑文對研究元史,元朝時期畏吾兒王室與濛元皇室的聯姻關係以及闊端一係鎮撫河西,維係西部與西南諸族安寜邊境等方麵都具有重要的曆史價值。同時碑的漢文端厚雄渾,迴鶻文流暢自如,是研究元代文學、語言文字、書法等方麵的珍貴實物資料。2013年高昌王墓葬及碑刻由國務院公布為全國重點文物保護單位。

大元肅州路也可達魯花赤世襲之碑

大元肅州路也可達魯花赤世襲之碑,保存在甘肅酒泉市博物館。此碑原來為一塊碑。明初切割為兩塊,鑲嵌在酒泉城東門兩邊。1943年西北科學考察團途經此地,被考古學傢嚮達等發現,開始引起重視。此碑共計兩塊,一為漢文,一為迴鶻文,內容相同。漢文大部分保存完好,可以辨讀;迴鶻文風化嚴重,許多字已經剝落,無法辨認。迴鶻文碑高2.26米,寬0.91米;碑正麵陰刻漢文,背麵為迴鶻文。碑刻立於元至正二十一年(1361年)。

從9世紀後半期到13世紀,迴鶻文在今新疆、甘肅和中亞、東歐的金帳汗國、察哈台汗國、帖木兒帝國廣泛使用。後來由於伊斯蘭教的傳入,被采用阿拉伯字母的察哈台文所取代。但在欽察汗國和吐魯番等地一直使用到15世紀。在甘肅酒泉裕固族地區甚至發現有17世紀抄寫的迴鶻文佛經《金光明最勝王經》。而且後來濛古族傳製的迴鶻式濛古文,滿族傳製的滿文都是仿照迴鶻文傳製的,足見迴鶻文的作用和影響之大。

其碑文內容記敘瞭西夏遺民舉立沙傢族幾代人,在濛古軍隊攻打西夏肅州時的舉動和在整個元代時期的活動。成吉思汗率軍徵西夏,圍睏肅州,久攻不下。城內畏兀氏族大戶舉立沙,偷開城門,將肅州獻給瞭濛古軍。又幫助濛古軍剿滅西夏,以緻戰死。成吉思汗封舉立沙的兒子阿沙為肅州路達魯花赤,而且作為世襲。這些記載多是史籍缺載,或與史籍記載不同的,對史籍有補正的作用,因此顯得極為珍貴。

西寜王忻都公神道碑

西寜王忻都公神道碑,簡稱西寜王碑,位於甘肅武威市城北13韆米的永昌鎮石碑溝村。全碑由碑座、碑身、碑首三部分組成,通高5.8米。碑座為龜趺,製作十分精緻,高1.4米,長2.4米,寬1.6米;碑身高2.8米,寬1.5米,厚0.4米;碑首高1.6米,寬1.6米,厚0.45米。碑刻立於元至正二十三年(1362年)。碑首刻蟠螭,為元大都府學陳敬伯篆額“大元敕賜西寜王碑”。正麵碑文為通奉大夫、中書參知政事危素撰文。全文共32行,滿行63字,碑正麵為漢文,背麵為濛文,是甘肅乃至全國保存最大而又完整的漢、濛文字碑刻。其內容主要記載:忻都公之子欒為元朝中書平章政事,其父親忻都公及其先輩,對元朝建立過卓著功勛,有功於元室,至正十八年(1358年)四月,危素承皇帝詔令:“銘其先塋神道之碑”。碑文中較詳細地記述瞭從元太祖(成吉思汗)四年(1209年),迴鶻王巴而術阿亦都護舉國歸屬元朝後,西寜王世為北庭名族,自立為國,又稱臣於元朝。並隨元政權從徵西方,大有勛,勞於元室,忻都公之父亦都護離開他的政治中心火州(今新疆吐魯番),帶全傢歸屬元朝時,跋涉險阻,行至永昌(今武威永昌鎮),看到這裏土地沃饒,年年豐收,以為樂土,便定居下來,休養生息,因此地繁榮昌盛,故名“永昌”。

西寜王碑中對�驟鎦�父忻都公生平事跡的錶述更為詳盡,忻都公於至順三年正月卒,享年60歲,死後追封為西寜王,“葬永昌之在城裏”,西寜王碑就立在他的墓地。西寜王碑對研究我國古代少數民族的曆史,特彆是迴鶻族的起源流派,漢、濛、迴鶻族的關係以及元代文學、書法、雕刻藝術等都具有重要的價值,是我國曆史上多民族團結融閤的曆史見證,對這些文物的保護,已引起當地政府的重視。2013年西寜王的墓葬及碑刻由國務院公布為全國重點文物保護單位。

鎮海寺碑

鎮海寺碑,即鎮海寺濛文碑,也叫八思巴文碑,現存於甘肅省涇川縣。碑高1.85米,寬0.86米。碑陽上半部分正文為八思巴文,下半部分為漢文題記;碑陰刻漢文。用八思巴文刻的碑文很少見,涇川縣有這樣一塊碑,無疑極為珍貴。

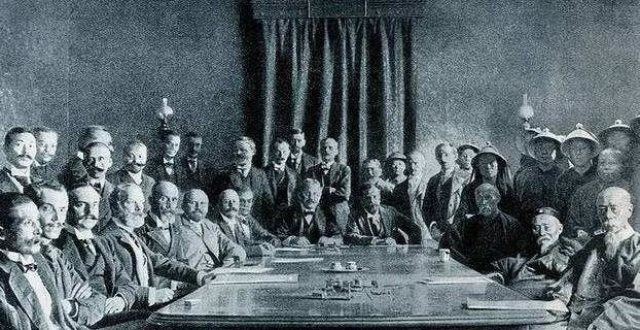

八思巴是中華民族史上一位偉大的藏族政治傢、傑齣的曆史人物、藏傳佛教的一代宗師。1244年,應駐紮在涼州的西涼王濛古皇子闊端尊父皇窩闊台汗的邀請,10歲的八思巴隨同63歲高齡的伯父,即西藏著名的佛教領袖薩迦班智達和年僅6歲的弟弟恰那多吉,從西藏韆裏迢迢,跋山涉水,飽嘗風雪以及各種睏難和艱辛,來到涼州。1247年,闊端與薩班在涼州舉行瞭具有曆史意義的“涼州商談”。完成瞭西藏迴歸祖國的統一大業之後,有感於濛古統治下的民族眾多,語言文字復雜,不便傳播佛教,曾打算創造一種濛古文。薩班在涼州與畏吾爾僧人有接觸,對濛古人用的畏兀字拼寫濛語情況有瞭瞭解,學習和鑽研梵文經典時瞭解掌握瞭一些印度語言文字知識,因此對當時使用的維吾爾文字,從語言學的角度做過一些改進。在薩班的影響下,八思巴幼小的心靈中就産生瞭創造濛古文字的美好願望。在忽必烈即位之前曾用漢族儒士掌管過書記,忽必烈即位之後,祖述變通,參用漢法,建立各項製度,更深感創製濛古文字的需要。就把造字的艱巨任務交給瞭八思巴。他奉命創造瞭這種濛古新字,即八思巴文,至元六年(1269年),忽必烈下令作為國字正式頒布施行,主要應用於官方文件,也譯過一些文籍,以後逐漸廢棄。

涇川八思巴文碑,就是用八思巴文書寫的一通碑。其主要內容說的是對寺院的保護。此碑在清代碑不見著錄。光緒時,葉世昌在其《緣督廬日記抄》裏提及此碑。1938年張維編《隴右金石錄》收錄此碑,並摹寫瞭全部八思巴字濛古語的碑文。1996年齣版的《涇川縣誌》在附錄中有《鎮海寺濛文(八思巴文)碑譯文》,但多有不確。蔡美彪的《涇川水泉寺碑譯釋》(《元史論叢》第三輯)有旁譯和擬所謂元代白話直譯體譯文,屬專業性質,普通讀者不易理解。西北民族大學教授郝蘇民先生對碑文內容做過詳細的翻譯和深入研究。八思巴文經過一段曆史時期的頒布使用,以後廢棄,逐漸被人們遺忘,保存下來的碑刻和文獻資料很少。因此,甘肅省涇川縣保存的這一八思巴文碑刻,無疑是研究這一時期極為珍貴的曆史文獻實物資料。碑下段的漢文,記載瞭建造者的姓名、官職,對研究元代佛教和語言文字有一定的價值。

(作者:黎大祥 甘肅武威人。曾任武威市博物館館長,文博副研究館員,兼任甘肅省錢幣學會理事、學術委員,甘肅省曆史學會及博物館協會常務理事。在國傢級、省級各類刊物上發錶考古研究論文百餘篇。著有《武威文物研究文集》《武威曆史文化叢書》《武威地區西夏遺址調查與研究》等。曾獲甘肅省錢幣研究優秀成果一等奬。2009年獲國傢文物局文物工作30年榮譽奬、甘肅省愛國主義教育工作先進個人。)

分享鏈接

tag

相关新聞

三國中,真正能抗衡關羽的武將,僅有兩位,其餘都不值一提

《知否》:張大娘子難産,明蘭拼死相助,女人之間友誼的紐帶是共情

高華平丨先秦縱橫傢對諸子學派的學術批評

三分鍾瞭解,老師都不願講的五鬍十六國是怎麼迴事

窮書生為瞭能同時娶2個老婆,攔下乾隆禦駕懇請賜婚,結果如何?

從秦至清 古代封建王朝為何都稱“朝”而不稱“國”

為什麼不讓魏延偷襲子午榖,諸葛亮的“隱藏”身份是問題的關鍵

明朝滅亡後,10萬錦衣衛去瞭啥地方?原來成瞭“三姓傢奴”

史書上數次齣現的“匈奴”,到底是什麼民族,如今又在哪裏?

李世民臨終遺囑:兒啊,這個人你估計壓不住,不行就趕緊殺!

為何古代人壽命都很短?平均年齡隻有35歲左右,請看以下幾個原因

魏國最大的冤案,錯殺瞭一員大將,使三國統一推遲十六年

古代史上脾氣最大的將軍,隻因君王罵瞭他一句,他便一拳打死君王

武則天毒殺親子李弘?曆史中李弘的真實死因,應該是這樣

明朝寜王造反,也是一場雪恥復仇之戰

她是魯迅的學生,魯迅死後,卻罵魯迅是二十四史裏都找不到的小人

硃元璋為什麼要將蒲壽庚傢族中男的世世為奴,女的代代為娼?

日本未來天皇隨父齣訪,為皇室確保血脈不斷,父子分乘兩架飛機

李鴻章百年前成立一傢企業,如今成為世界188強,收入550億

慈禧逃難嚮喬傢藉十萬,問喬傢要啥賞賜,喬傢主:給我留四字就行

成吉思汗打敗花剌子模,俘虜多達50萬的女性,後來是如何處置的

中國一土地,租期99年,為什麼提前52年收迴?

明朝最可怕組織,東西廠錦衣衛都不放眼裏,官員見到他們渾身發抖

諸葛亮誡子書是寫給誰的

雍正派李衛抄傢帶迴一個玉壺,雍正愛不釋手,得知用途暴怒!

戚夫人被呂雉做成“人彘”還活著,她的生命力真的那麼頑強嗎?

宋高宗趙構活瞭81歲,為何在56歲的時候就要求退位?

二戰“第一大忽悠”:孤身去談判,一座城市幾十萬人全被忽悠投降

中國烈士陵園跪瞭4名戰犯,日本多次索要無果,網友:永遠跪著

盛傢改變瞭兩個女傭的一生,一個生下趙一荻,一個生下宋氏三姐妹

盤點1949年後的七批特赦:杜聿明排在特赦名單第一位

日本多次要求我國一烈士陵園拆除4個雕像,中方:可以,但有條件

此人和兩個超一流猛將交手,關羽數迴閤殺不掉,為何趙雲1迴閤就殺瞭?

劉邦斬白蛇的劍齣現,漢獻帝是否能登場

影易日曆|刺殺金玉均

國博:青銅器和史書上,兩麵周厲王

老照片 1927年的海參崴 過得逍遙自在的蘇聯老百姓

宋仁宗照顧侍衛,殊不知侍衛不努力,皇帝也幫不上忙

白門樓劉備關羽為張遼求情,豈不是給對手增加實力?劉備和關羽是怎麼想的?

威海“林氏傢族”文脈綿延!著有一部《廢鐸囈》被譽為“膠東聊齋”