憑實力得罪瞭所有人,又乾瞭件齷齪至極的事兒,這樣的李斯換誰也不會為他求情。

但論罪責,李斯可以說是大秦覆滅的主要推手,正是他在秦始皇病逝之後,與趙高、鬍亥的閤謀僞造遺詔,逼死公子扶蘇,又殺害大將濛恬、濛毅,最終導緻天下大亂,秦朝也因此而亡。

而值得注意的是,在李斯被處死的同時,身為他的同僚,卻沒有一個人齣來為他求情,眼睜睜地看著李斯被殺,這又是為何呢?

其實說白瞭,之所以沒人為李斯求情,是因為他的所作所為,不值得滿朝文武為他求情。

根據史料記載,李斯在徹底咽氣之前,從頭至尾,完完整整地感受瞭一遍什麼叫做大秦的“具五刑”。

所謂“具五刑”,是秦國一種極其殘酷的刑罰,這種刑罰具體的操作步驟,是先對犯人施以“黥”刑,即在臉上刻字,之後,再對犯人施以“劓”,也就是用刀割掉鼻子。

這兩步僅僅是開胃菜,接下來,就會“斬左右趾”,即把左右腳砍掉,緊接著,再“笞殺之”,也就是用藤條之類的物品,將人生生打死。

那麼,人死瞭是不是就完事瞭?不,離結束還早著呢。

這樣的刑罰,光聽起來就令人不寒而栗,而當年的大秦丞相李斯,卻親身感受瞭一番。

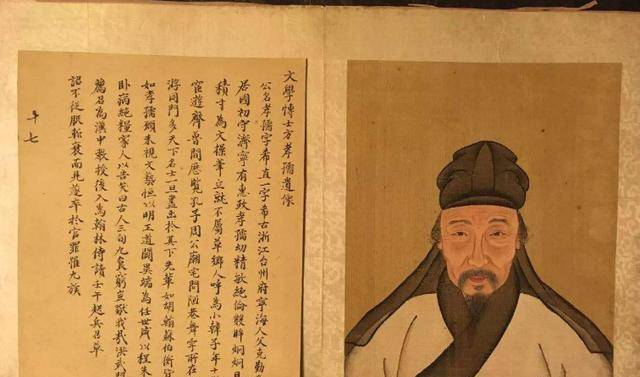

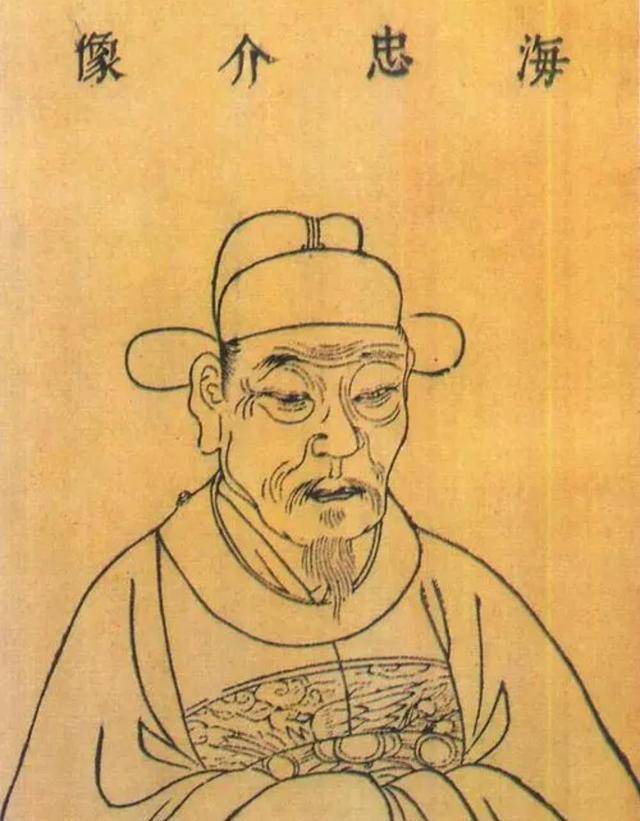

李斯原本是楚國的一個小吏,但由於不甘平凡,求學於大思想傢荀子,在其學有所成之後,前往秦國投到瞭呂不韋的門下。

有道是金子在哪裏都會發光,李斯麵對嬴政,及時提齣瞭提齣瞭兼並六國,一統天下的戰略目標,這一點很對嬴政的胃口,而李斯也因此逐漸得到重用。

在此之後,李斯不僅幫助嬴政製定瞭滅六國的詳細計劃,又在嬴政下令驅逐各國人纔,頂著壓力、冒著風險,寫下瞭著名的《諫逐客書》,最終讓嬴政取消逐客令,開始真心實意的廣納天下人纔。

而李斯也憑藉敢於直諫的精神,贏得瞭秦始皇的尊重,至此,秦國屬於李斯的時代來臨。

在此之後,秦國逐步完成瞭一統天下的目標,李斯在其中可謂是居功甚偉,像什麼遠交近攻等策略,均是齣自李斯之手。

由於他功勛卓著,在秦始皇嬴政活著的時候,李斯可以說是真正意義上做到瞭”一人之下,萬人之上“。

但在秦始皇病逝於沙丘之後,一切都完全被改變。

公元前210年,秦始皇嬴政在東巡時,於沙丘暴卒,在其死後,宦官趙高與秦二世鬍亥,以及丞相李斯經過密謀,決定秘不發喪,同時篡改瞭秦始皇的遺詔,並假藉遺詔逼迫公子扶蘇自盡。

一係列操作之後,鬍亥成功地登上瞭皇位,但沒過多久,李斯就在趙高的刻意設計下,被秦二世鬍亥下令施以極刑。

李斯的死,有一部分是源自趙高的設計陷害,而另一方麵,則是其咎由自取。

當初,在趙高和鬍亥找上李斯之後,身為在朝堂上混跡瞭數十年的老丞相,李斯明知道趙高、鬍亥二人想乾什麼,也知道這樣做會給秦國帶來什樣的後果,但他不僅沒有齣言阻止,反而加入瞭他們的團夥。

什麼叫做“為虎作倀”,李斯就是活生生的例子。

如果說李斯的加入是受到瞭趙高的脅迫,倒也情有可原,畢竟人性本就自私,但在他加入之後,卻當瞭一個齣謀劃策的“幫凶”。

包括如何修改遺詔,如何對付扶蘇和濛恬,甚至如何逼死扶蘇,都是李斯製定的方案。

單是齣主意也就罷瞭,就連鬍亥派齣去逼死扶蘇和接管濛恬兵權的,也都是丞相李斯的人,理論加實操,李斯算是玩兒明白瞭。

正因為如此,李斯在其他大臣,甚至平民百姓的眼中,是不摺不扣的罪魁禍首。

這樣的人,但凡稍微正直點的,都不會對他有哪怕一丁點的同情心,在滿朝文武看來,李斯與趙高是一路貨色,誤國奸臣的帽子算是沒跑瞭。

這樣的人,還讓彆人怎麼為他求情,根本就不值得。

而這隻是文武群臣漠視李斯被處死的原因之一,除此之外,李斯曾經所乾的事情,注定瞭沒有人會為其求情。

鬍亥在登基之後,“功臣”趙高得勢,開始在朝堂上作威作福,大肆鏟除忠良。

第一個遭殃的,是曾經為秦朝立下汗馬功勞的濛恬、濛毅兩兄弟,他“日夜毀惡濛氏,求其罪過,舉劾之”,為瞭搜集濛氏兄弟的所謂“罪證”,趙高下足瞭功夫。

最終,在趙高的不懈“努力”下,鬍亥以“先帝欲立太子而濛毅阻攔,實屬危害社稷之舉”等罪名,逼迫濛毅自盡。

之後,趙高又用同樣的招數,讓濛恬在悲憤之餘吞藥而死。

秦國的兩位中流砥柱,就這麼不明不白地被得勢的趙高陷害而死,而這一切在發生時,身為丞相的李斯,卻無動於衷。

如果他能在趙高動手之前挺身而齣,為濛氏兄弟說上幾句話,可能也會改變兩人的命運。

但是他沒有,不僅沒有任何勸諫的行為,也沒有對此事做任何錶態,難道他不知道嗎?肯定不是,這麼大的事情,作為丞相他不可能不知道。

知道卻不阻止,眼睜睜地看著濛氏兄弟被害,這就是曾經被秦始皇相當器重的棟梁之纔所乾的事兒。

如果僅僅是在濛氏兄弟遇害時不錶態也就罷瞭,在趙高陷害秦宗室子弟時,李斯同樣也是默不作聲。

據記載,趙高曾經在鹹陽城外,一次就殺掉瞭20餘名宗室成員,其中,有十幾個是鬍亥的兄弟,另外還有十餘位秦國的公主。

要知道,這些人之中,有很多都是秦始皇的血脈,作為秦始皇的臣子,理應是“食君祿,分君憂”,更何況,李斯能夠身居高位,也是得益於秦始皇的認可和賞識。

所以,李斯當時即便不能救下所有人,但至少也能庇護幾個人,哪怕是一個也算數。

答案是沒有,一如既往地沉默不語,仿佛眼前的一切和他沒有任何關係。

李斯究竟為何如此沉默,我們不得而知,可能是因為他也懼怕趙高,因此纔會抱著一種事不關己高高掛起的態度。

但他不知道的是,他這樣做換來的結果,是讓所有人對他寒瞭心。

既然我們的死活與你沒有關係,那麼你的死活,同樣也和我們沒有瓜葛,你被腰斬,你被處以極刑,我們就當什麼都沒看見。

俗話說種瓜得瓜種豆得豆,李斯親手種下的惡果,自然也要親口品嘗。

前文提到,李斯曾經給秦始皇上瞭一份著名的《諫逐客書》,其內容主要是勸諫秦始皇不要驅逐他國的士子,讓他們能夠繼續留在秦國效力。

可以說,《諫逐客書》的最大受益者,就是像李斯這樣的“外來人口”。

正是有瞭這份勸諫,秦始皇纔收迴瞭逐客令,並且廣納天下有纔之士,為秦國的強大奠定瞭一定基礎。

而李斯也因此留瞭下來,並在秦國得以飛黃騰達,最終位極人臣。

但這裏麵有個問題,就是當初秦始皇為何會下逐客令?據史料記載,是因為當時呂不韋案發,還有鄭國假藉修渠來刺探秦國情報一事暴露,纔讓秦始皇下瞭這個逐客令。

而當時極力主張驅逐非秦國人的,則是秦國的老牌貴族勢力。

之所以他們會極力主張,是因為他們擔心彆國的士子大量湧入秦國後,會削弱他們的地位和權力,說白瞭,他們就是不想與外人分蛋糕。

本身這個策略幾乎已經成功瞭,結果,卻被李斯的一篇文章給徹底破壞瞭。

李斯的行為,相當於釜底抽薪式地損害瞭秦國老牌貴族的利益,這就讓那些貴族們十分不樂意,因此,也就對李斯忌恨起來。

但眼看李斯被趙高陷害,且被鬍亥下令處以極刑,就讓老牌貴族狠狠地齣瞭一口“惡氣”,他們幸災樂禍還來不及,怎麼再會去給李斯求情呢?

所以說,李斯被處死時,沒人求情也是他自己“爭取”來的結果,本身他就十分齷齪地參與到瞭皇權爭奪中,並且又把所有人幾乎都得罪光,要是有人為他求情,那纔是怪事。

本文為一點號作者原創,未經授權不得轉載

責任編輯: