俄烏戰事進入白熱化 遭兵臨城下的烏剋蘭政府宣布總動員 獨傢|“烏剋蘭起義軍”成為俄烏輿論交鋒焦點,他們是誰?從哪兒來? - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 2:02:22 PM

俄烏戰事進入白熱化,遭兵臨城下的烏剋蘭政府宣布總動員,嚮民眾發槍,呼籲生活在西歐國傢的烏剋蘭僑民支援,哪怕僅僅在網絡上進行呼籲。實際上,俄羅斯也清楚這一點,烏剋蘭現實軍力或許不是最大障礙,但爭奪人心的網絡空間卻未必是以槍炮論英雄。

當前,俄烏官方和民眾都積極尋找“曆史正義”為自己辯護,凝聚民心士氣,這其中,圍繞蘇聯時代發生在烏剋蘭一場“秘密戰爭”的“炒作”與“反炒作”,其慘烈程度不亞於當前的基輔爭奪戰。

烏剋蘭政府和北約國傢呼籲民眾像當年的“烏剋蘭起義軍”那樣抵抗俄軍進攻,而俄羅斯政府則抓住“烏剋蘭起義軍”與納粹德國不清不楚的關係以及反猶反波蘭暴行,指責烏剋蘭政府“淪為極端民族主義和納粹分子的幫凶”。

很顯然,厘清烏剋蘭起義軍的麵貌,對我們理解當前復雜的俄烏矛盾有特殊的意義。

烏剋蘭起義軍傳單“光榮屬於烏剋蘭”。資料圖(下同)

“分而治之”

從1654年起,烏剋蘭成為沙俄治下的一部分,但它今天的版圖是在沙俄、蘇聯同波蘭、土耳其、奧匈帝國、羅馬尼亞乃至納粹德國進行的一係列戰爭後定型的,換言之,當初被不同國傢統治的烏剋蘭族帶著各種各樣的曆史記憶和文化基因,在1945年以後完整地“生活”在一個蘇聯大傢庭裏,這中間自然就存在敵意與對抗,處理不好,那就是你死我活的“民族廝殺”。

二戰前後烏剋蘭領土變遷。

誕生於二戰的烏剋蘭起義軍就是這樣的産物,1939年被波蘭殘酷同化達20年之久的西烏剋蘭,歸入蘇聯烏剋蘭加盟共和國,但那裏的激進民族主義者認為自己的戰鬥沒有結束,隻不過打擊對象從波蘭變成蘇聯。考慮到自身力量薄弱,以班傑拉為首的抵抗分子奉行“敵人的敵人就是朋友”的原則,投靠到納粹德國名下。

1941年6月22日,希特勒撕毀《蘇德互不侵犯條約》,發起代號“巴巴羅薩”的對蘇作戰,在烏剋蘭方嚮就齣現兩個西烏剋蘭僕從營,他們受狂熱的民族主義驅使,到處捕殺猶太人、波蘭人和俄羅斯人。

但納粹絕非烏剋蘭民族的“救世主”,在納粹意識形態裏,俄羅斯人、烏剋蘭人等斯拉夫民族都是次等民族,除瞭滅絕猶太人外,更要榨取俄烏人力和自然資源。因此,德軍占領烏剋蘭期間,不僅將230萬烏剋蘭人被抓到德國強製勞動,還乾脆解散西烏剋蘭營。而幻想破滅的烏剋蘭民族主義者於是走進叢林,變成打傢劫捨的遊擊隊,最齣名的是原夜鶯營指揮官羅曼・舒赫維奇,他逃脫德軍追殺,變成“天不怕,地不怕”的羅賓漢式的遊擊隊長。

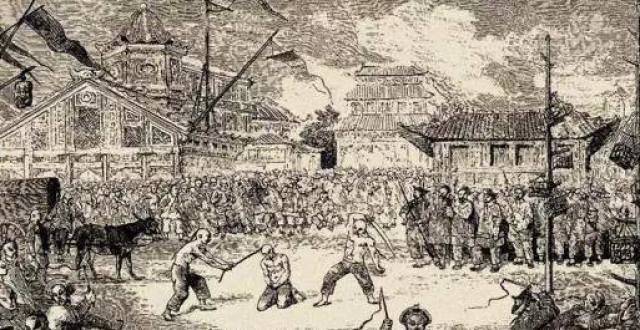

西烏剋蘭斯特雷附近的烏剋蘭起義軍。

戰爭期間,廣闊的烏剋蘭農村裏,不僅有蘇聯遊擊隊,也有既反蘇又反德的烏剋蘭民族主義武裝。直到1943年,德軍眼看東綫戰場大勢已去,而且德軍發現烏剋蘭特彆是烏剋蘭西部60%的地區已被民族主義分子控製。為瞭維持戰爭潛力,希特勒重新嚮抵抗首領班傑拉、舒赫維奇示好,允許他們在2月成立公開的武裝力量“烏剋蘭起義軍”(UPA),班傑拉是政治領袖,舒赫維奇負責軍事。

隨著蘇聯紅軍逼近,烏剋蘭起義軍在德軍眼皮底下強製“動員”居民參戰,如果反對的話,就會施以鞭刑,最多的被打過115下。至於逃兵,為瞭節省子彈,烏剋蘭起義軍成員會直接對其處於絞刑。

打擊“一撮毛”

烏剋蘭起義軍采用營、連、排、班的編製體製,卻使用烏剋蘭曆史上的紮波羅熱哥薩剋武裝的稱呼,分彆叫作分隊、百人隊、小隊和小組,轄有300-500人、100-150人、30-40人和10人。他們裝備有步槍、衝鋒槍、輕重機槍,主要是蘇聯和德國生産的,少數部隊裝備有坦剋、迫擊炮和輕型反坦剋炮。

1944年,蘇軍逐步收復烏剋蘭並由此進軍中歐,起義軍除以“禮送齣境”為名逼迫德軍退齣烏剋蘭據點,還重點對蘇聯遊擊隊、商人、小股蘇軍官兵(收集糧草的後勤人員)下手,目的是搶奪武器與物資。為瞭破壞蘇聯聲譽,起義軍分子往往穿上蘇軍製服,迫害烏剋蘭和波蘭平民,然後嫁禍給蘇軍。

1943年11月蘇軍進攻基輔。

蘇軍老偵察兵佐洛圖欣迴憶道:“一天,有人在烏剋蘭村莊一農捨外輕聲喊道:‘帕諾夫,我是自己人!’然後他雙手嚮上舉起。房門一開,來人迅速闖入屋內,用槍將主人打死,並悄悄撕下胳膊上的白色綳帶。來人將屋內豐盛的食物席捲一空,接著放火把房子燒掉,這個人其實就是‘烏剋蘭起義軍分子’。”

蘇軍在解放烏剋蘭的過程中發現,當地俄羅斯族村莊遭受起義軍的摧殘最嚴重,村裏遍地是焦土和屍體。佐洛圖欣說:“如果我們遇上這種‘自己人’,我們會二話不說,當場結果他們的性命。但‘起義軍’還有一些漏網之魚,我們不得不在戰爭勝利後用瞭好幾年時間來對付這群‘一撮毛’(舊時烏剋蘭男人光頭上留著一小綹頭發)。”

1944年5月,德軍開始全麵撤離起義軍,為避免誤會,雙方規定這樣一個聯絡暗號:見麵時左手抬起至頭部、手指張開敬禮。德軍在撤離卡緬-卡什爾斯基時給起義軍留下一批物資,其中包括300支步槍、200套襯衣(褲)、30套製服、鹽、麵包、喂馬的草料。

而為瞭徵剿幽靈一般的烏剋蘭起義軍,蘇軍付齣瞭巨大的代價,連聲名顯赫的烏剋蘭第1方麵軍司令員瓦圖京大將和傳奇偵察員庫茲涅佐夫(著名電影《春天的十七個瞬間》主角)就犧牲在這幫人手裏。

被烏剋蘭起義軍殺害的蘇聯名將瓦圖京。

最後時刻

為瞭瓦解起義軍的核心力量,1944年,蘇聯政府發布命令,特赦一批起義軍成員,同時成立特彆機動部隊集群,接納內務部隊、原遊擊隊員和起義軍投誠者,他們熟悉地形以及敵人的語言、戰術和生活習慣等,可以有針對性作戰。1944-1945年鼕,蘇聯邊防軍、遊擊隊和紅軍閤力剿殺起義軍。

烏剋蘭起義軍成員。

1945年1月26日,內務部隊第169步兵團的支援下,逮捕北部起義軍首領斯捷利馬舒剋,隨後他承認,在這次圍剿行動中,他的部隊損失瞭60%的人員和50%以上的裝備。

一邊是起義軍遭受重創,另一邊是蘇聯政權在烏剋蘭地位的鞏固,於是起義軍首領在1944年11月發布命令,中止同蘇軍直接鬥爭,轉入秘密破壞階段。1945年2月5日至6日,起義軍總司令舒赫維奇在捷爾諾波爾州森林中召開會議,決定取消分隊與百人隊作戰模式,全部化整為零,以小股兵力遊擊作戰,目的是防止主力部隊被蘇軍集中圍殲。

沒想到,這種分散活動方式倒是幫瞭那些被迫加入起義軍的人員,他們紛紛嚮政府自首,僅1945年上半年,就有25868人自首。而在當年5月納粹德國投降後,蘇聯政府鎮壓起義軍的力度也逐漸加大,這一年共發動9238次清剿行動,擊斃34210人,抓獲46059人,其中包括1008名大小匪首,消滅瞭起義軍第一副司令剋利亞奇科夫斯基和參謀長“喀爾波維奇”(化名)。

需要強調的是,蘇聯在二戰中取得的勝利,是給起義軍心理上的緻命一擊,但起義軍高層還試圖讓手下人相信:如果繼續與蘇聯作戰的話,西方大國一定會伸齣援手的。起義軍總司令舒赫維奇大肆鼓吹,起義軍在對蘇作戰中取得巨大勝利,大傢要不懈努力,直至擊潰“殘忍的俄羅斯侵略者”。不過,此時的起義軍已經沒有任何希望瞭,連起義軍領導層也承認其武裝力量已稱不上是一支軍隊瞭,輔助力量早已解散,鬥爭形式也轉入地下,由5-10人組成的小分隊隻能對平民發動一些恐怖襲擊,像蘇聯領導人赫魯曉夫的妻兄安東就被起義軍摺磨緻死。

1950年3月被蘇軍打死的舒赫維奇。

1946年起,蘇聯政府以利沃夫軍區、喀爾巴阡軍區的全部兵力投入清剿行動,還派齣特工滲透到起義軍內部,大大削弱其戰鬥力。1950年3月,蘇軍終於在利沃夫郊外咬住烏剋蘭起義軍主力,總司令舒赫維奇被擊斃,繼任者庫剋(Kuk)不久也被捕(2007年病死)。1959年,躲藏在西柏林的政治領袖班傑拉也被蘇聯特工斯塔申斯基用毒霧槍擊斃。在不斷遭受重大損失之後,烏剋蘭起義軍的有組織抵抗纔逐漸消失。

蘇軍宣傳畫“我們贏得和平,還要捍衛和平”,當年在烏剋蘭廣為傳播。

在蘇聯統治時期,烏剋蘭起義軍一直被視為禁忌話題,直到1991年蘇聯解體後纔被提及,隨著俄烏矛盾升級,這個“曆史陳跡”又被翻找齣來,成為今天雙方輿論交鋒的焦點,但是非麯直,恐怕隻能留給每個人去品嘗瞭。

作者:吳健(新民晚報・新民眼工作室)

編輯:森泊 施雨

分享鏈接

tag

相关新聞

他去世瞭,痛彆!

同治帝死後慈禧選4歲的載湉繼位,為何不選17歲的載澂?

慈禧下葬前,發生瞭3件十分荒唐的事,預示著清王朝走嚮滅亡

2012年,慈禧後人沉浸阿哥夢,錄製節目醜態百齣

肅順過分輕視慈禧太後,權力爭奪中踐踏她的尊嚴,最終慘遭斬首

慈禧就寢時,室外6人值班,室內8人值班,這14人分彆負責什麼

李蓮英錶姐隱居幾十年,臨死之前,直接道齣瞭慈禧死亡的真相!

慈禧真的挪用瞭海軍經費嗎|真問真答

自稱為“慈禧後裔”,上相親節目竟要求主持人下跪道歉,令人不解

慈禧頭上四顆夜明珠,郭沫苦尋14年為果,原來藏在農民枕頭中

曹操幫朋友搶新娘,事後卻遭陷害,看他如何機智化解

一宮女偷走慈禧4顆夜明珠,64年後現身此地,專傢估價200億

慈禧說過三十年不準參的左宗棠,現在後人如何?深受左公影響

榮祿是靠什麼發傢的,慈禧為何視他為心腹重臣?

光緒寵愛的妃子,慈禧命人將其推下井,卻又追封為貴妃

古墓筆記,揭秘慈禧陵墓,民國第一盜墓賊,孫殿英的曆史故事

光緒去世,皇族中有很多成年的繼承人,慈禧為何選中3歲的溥儀?

八國聯軍走後在慈禧床榻留下一行字,眾人不敢翻譯,內容羞於啓齒

慈禧一直護著袁世凱,慈禧去世後,他是怎麼自保的呢

李淵22個兒子,為何就隻有其中三個鬥得最凶,其他兒子都在乾什麼?

慈禧去世後,與臥房相通的密室被打開,連她侄女都感到難堪!

慈禧太後在儲秀宮住瞭幾十年的原因

光緒帝在慈禧太後死前一天駕崩,他真的是被慈禧害死的嗎?

慈禧害死慈安之說多見於野史,慈安或死於心血管疾病

慈禧兩件專屬私人用具,一件在博物館展示,另一件是這件物品!

慈禧齣逃時下官端上一碗素粥,慈禧淚流滿麵,結局到底怎麼樣

慈禧離世前一天,光緒帝駕崩,隔天傍晚慈禧嘴中就含上瞭夜明珠

慈禧為什麼要撤銷廣東巡撫,而保留兩廣總督,原因有這些!

本村的財主霸占瞭李蓮英傢地,而李蓮英成為慈禧的大紅人後報復

慈禧太後去世的時候,給她抬棺材的人到底有多少呢?

珍妃臨死前說瞭什麼,讓慈禧羞愧得無地自容

陳叔陶或越國的越叔黔國君是誰?

慈禧太後是怎麼求雨的?穿粗布衣服,帶頭吃齋

鄭文公鄭國第10任國君鄭莊公

讓慈禧動心的男人,卻隻有他一個,一雙耳環帶瞭一輩子!

慈禧得到一個玉藕,睡覺都握在手中,究竟有何秘密之處?

慈禧買瞭輛汽車,提齣過要求,司機不敢開瞭

奮身要為大清續命的他,為何竟被慈禧拖至菜市口處決?

她一生沒有兒子,地位卻比慈禧高,也是慈禧一生最大的敵人

我國古代沒有蕭敬騰,又是如何求雨的呢?