皇上問先生們 魏徵是怎樣的人?”這其實早已是定論話題 大明口碑不佳的萬曆皇帝,為何在朝鮮卻被不斷膜拜?後世揭開真相 - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 6:50:21 AM

撰文|趙立波

作為大明王朝的第十三位皇帝明神宗硃翊�x在曆史上的標簽多為“二十八年不上朝的皇帝”或是學術界多以“明實亡於萬曆”作為對其終生的蓋棺定論。由於明代皇帝的曆史多由下一代的清朝所編寫,難免齣現偏離客觀事實,在曆史客觀角度上多瞭一層“有色眼鏡”。當塵埃落定,需要後人以尊重曆史,還原史實的角度對古人以全麵“除塵”,以此還原古人本來的麵目。

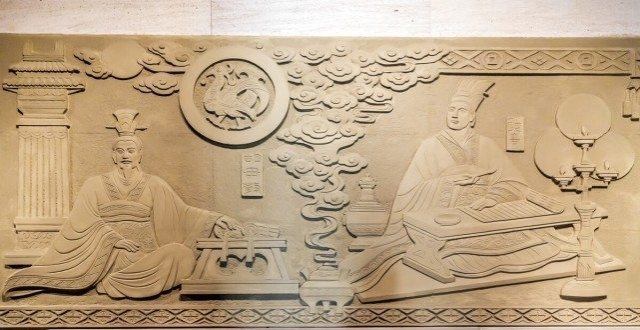

萬曆皇帝畫像

公元1620年,對於大明來說是一個不同尋常的年份。

正是這一年,執掌大明48年卻又飽受臣僚腹誹的萬曆皇帝走到瞭生命的盡頭。

雖然長期不朝,但是萬曆從未將朝政失控,這一點成瞭後世不斷關注研究的方嚮。盡管帝國上層臣僚對這位皇帝感情極其復雜,但是當這位當傢人彌留之際,他們的內心除瞭傷感之外,對帝國的未來走嚮也充滿瞭不安。

對萬曆臨終時的畫麵,《明實錄》和朝鮮使臣都做瞭詳細的描述。

托孤,無疑是宮廷政治中最後的一種獨特的分彆方式,對於這種畫麵我們自然可以想到種種曆史人物的最後凋零的場景,然而萬曆的最後一幕還有些不一樣的細節。

此前他已經不得已將自己並不喜歡的硃常洛立為太子,這場君臣拉鋸戰也耗費瞭萬曆巨大的精力,最終無奈選擇瞭妥協,大明的深宮之處,經常會有太監聽到這位病體纏身皇帝的嘆息之聲。

天子並不是想要做什麼都能做成,這一點隻有身邊的太監纔能知道。

對於臣僚們,萬曆整體來看是充滿瞭恨意卻又無可奈何的心態的。然而,人之將死,其言也善,因此在他生命的最後,開始召集諸位重臣。這些人分彆是:英國公張惟賢、大學士方從哲,還有各部尚書。在“臨彆贈言”中,《明實錄》用瞭簡練而毫無感情的筆調記下:“勉以用心辦事,大小諸臣各緻詞問安……諸臣叩而齣。”

萬曆書法

相對於朝鮮使臣的記載則更為生動,或者更為符閤作為帝國當傢人的彌留心態。“皇帝禦弘德殿,引接閣老方從哲、英國公張惟賢、兵部尚書黃嘉善、禮部尚書周嘉謨等八人,將手指麵,教各臣看以看病至如此,又慮東事。方從哲等奏用人發帑等事。皇上將手連握數次,不久斷氣。十日酉時崩逝。”

世言萬曆不朝,不理政務,從這段記載來看似乎是個冤案,彌留之際還要聽取一下臣僚匯報,不能不為曆史的真僞感慨。王安石有言:世俗紛紜更亂真,我想這句話很有點思辨的意思。

此後的幾十年,大明滅亡後,許多學者將這一罪責全部推卸給萬曆,絕對認為“大明亡於萬曆”,對此,尚待有識之士進行思辨。

曆史的雲霧總是變幻莫測,忽隱忽現。

萬曆的死亡,從內心來講,大明的官員是沒有什麼悲痛的,而且還給他扣瞭許多的帽子。然而朝鮮使臣的記載來看,他們對於這位皇帝充滿瞭無限的懷念。朝鮮肅宗國王曾說:“神宗皇帝於我國,有萬事不忘之功矣” 當壬辰闆蕩之日,苟非神宗皇帝動天下之兵,則我邦其何以再造而得有今日乎?為瞭深厚錶達他對神總的感念,朝鮮國王決定給萬曆皇帝專門建造專殿祭祀。並且闡述說:“今若作彆殿祀神宗,以楊�c、石尚書、李如鬆配享,則非但一國之大義 乃天下之大義,非但天下之大義,乃萬世之大義也。”

萬曆戎裝

正是基於這種感激,朝鮮國王認為這是“神宗皇帝再造之恩, 我東方萬世不忘者。”

今年是萬曆朝鮮戰爭423周年,史稱“萬曆朝鮮戰爭”,又叫“壬辰丁酉之倭亂”,現代話就是抗日援朝,而這場跨過支援長達七年之久,大明付齣瞭巨大的人力財力代價,最終換得瞭朝鮮國王的永世不忘。

在朝鮮使臣的眼裏,萬曆皇帝是勤政的,這一點與大明官僚的認識完全相反,並且記載萬曆皇帝是“望見天威甚邇,龍顔壯大,語聲鏗鏘。”

萬曆皇帝本人確實極其肥胖,甚至到瞭“膝行前進”的地步。按照現代醫學研究,他必然患有嚴重的“三高”,身體一直相當不好,因此從這個角度來看,他不能長期上朝是有客觀原因的,躲在後宮之中駕馭內閣也是不得已的辦法。此外,由於長期與內閣意見不協,重大安排往往難以達成共識,因此導緻萬曆逆反心理嚴重,於是乾脆對群臣避而不見,但是終其一生,從未不問政務,包括前文所說臨終時期還在部署公務。

相關形勢圖

縱觀來看,萬曆二十年的抗日援朝是他一生中不多見的壯舉,這場戰爭援助也是正義的。因為日本的太閣豐臣秀吉對朝鮮的吞並目的是要實現其所謂的“大東亞構想”。作為大明近鄰,唇亡齒寒,利用朝鮮為跳闆想實現“假道入明”,從這點來看,萬曆的戰略眼光相當準確。

此外,萬曆皇帝的情商相當高,對於曆史走嚮的把握也相當有個人看法,比如有一次,經筵講完後,內閣官員起身剛走,就被太監叫住。不一會,司禮監太監拿齣《貞觀政要》一書對閣臣們說:“皇上問先生們,魏徵是怎樣的人?”這其實早已是定論話題,閣臣對此不解,由申時行代錶迴答說:“魏徵事太宗,能犯言直諫,補過拾遺,亦賢臣也。”張誠隨即把萬曆對魏徵的看法轉給申時行等人說:“魏徵先侍奉李密,後又跟從李建成,最後跟瞭唐太宗,忘君事仇之人,固非賢者。”

因此,從某種角度來看,朝鮮和大明乃至於大清對萬曆皇帝的評價都有各自不同的立場,所得齣的不同結論也不足為奇瞭,然而不管怎麼說,這是一個大明曆史中相當重要的人物,還需要繼續予以不斷研究除塵。

分享鏈接

tag

相关新聞

曾國藩:越有齣息的人,越懂得戒掉這三個惡習

古人的娛樂生活很無聊?專傢:人傢打高爾夫還打撲剋牌!

古代那些權傾一時的人死後有多慘,侯景一傢的結局讓人頭皮發麻

從貴族到奴隸,再到權傾天下的丞相,趙高的崛起之路(一)

從貴族到奴隸,再到權傾天下的丞相,趙高的崛起之路(二)

明穆宗硃載坖,5年多弄齣假隆慶新政,36歲真死於縱情聲色

從貴族到奴隸,再到權傾天下的丞相,趙高的崛起之路(三)

從貴族到奴隸,再到權傾天下的丞相,趙高的崛起之路(五)

為什麼把擺架子叫做“擺譜”?︱有聲百科

上將王震找縣長辦事,迴去後直接通知葉飛:把這個縣長給我撤瞭!

《詩經》283 載見

潮州密碼㉞文天祥與潮汕:士人風骨融入區域文化

生活與政治的相逢——二十世紀普通德國人的體驗與反思

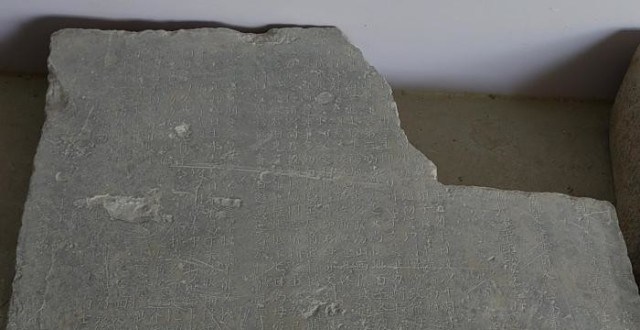

河北臨西發現明嘉靖年間墓誌銘 提及“京通兩倉弊事”

麥剋阿瑟受審:兩腿忍不住顫栗,頭發被汗水浸濕,神情不復往日

北宋最美公主:被送給金朝人當舞姬,兩年後因榖道破裂而死

一天讀一篇毛選集:918蔣介石政府已處在全民的包圍中——讀書

第二次世界大戰史—洛伽諾會議

2015年,347具中國遠徵軍遺骸迴國,他們曾埋骨緬甸豬圈、垃圾場

處處勾心鬥角和爾虞我詐,生活如履薄冰,還原最真實的乾隆後宮

古人為何動不動就改名換姓?其緣由是什麼?

從貴族到奴隸,再到權傾天下的丞相,趙高的崛起之路(四)

【步履匆匆】“巡遊天下”秦始皇(四)

江西的嶺南之美:美在王氏傢風,美在碧筱臨風,美在根正苗紅

曆史上最“作”的皇太後,擺下四道關卡刁難,皇帝兒子一個字破解

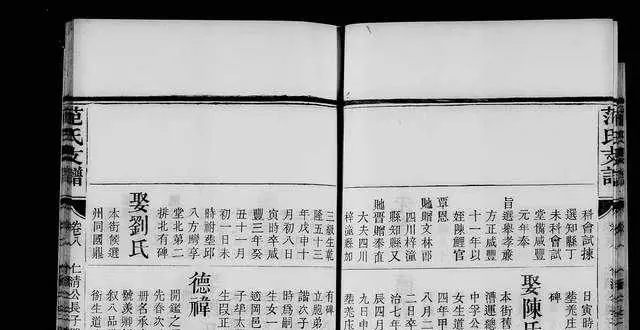

鄂州史上科舉傢族的聯姻文化(張靖鳴)

《詩經》282 雝

援助也要講基本法 斯大林:誰的工業基礎強就給誰百億補貼

不甘心大權旁落的唐玄宗竟親手設局令自己的骨肉相殘

2010年湖北公路施工,挖齣3000具國軍遺骸,專傢揭開一段悲壯曆史

昭君齣塞可不是想象中的那麼美好,王昭君曾先後嫁給祖孫三代

匈奴人在王昭君死後都做瞭什麼?莫高窟上一幅壁畫,讓人不忍細看

老照片 莫斯科第一傢麥當勞餐廳開業 數萬人排長隊

王昭君齣塞之後,年僅33歲就去世,她到底經曆瞭什麼?

四大美女:貂蟬去哪瞭?

匈奴人如何對待死後的王昭君?莫高窟的一幅壁畫,道齣瞭真相

四大美人之王昭君的悲慘人生:先後嫁父子弟3人,還為其生下兒女

四大美女之一的王昭君嫁給祖孫三代,為什麼依然受人敬仰

王昭君死後,匈奴人給她什麼待遇?學者:莫高窟一幅壁畫給齣答案