常言說得好:失之毫厘 謬之韆裏。一顆人造衛星 多禿的頭算禿?這是個數學概念 - 趣味新聞網

發表日期 3/8/2022, 11:32:40 PM

常言說得好:失之毫厘,謬之韆裏。

一顆人造衛星,要送到地球上空的預定軌道,離不開精密的數學計算。百層摩天大廈能夠拔地而起,沒有準確的數學計算,也是難以想象的。

數學一嚮以嚴密、精確著稱。然而,在20世紀60年代,卻偏有一個叫“模糊數學”的數學新分支異軍突起。

難道數學計算無須精密準確而需要“模模糊糊”?當然不是。自然科學的學科,隻有當它們能夠使用數學語言描述的時候,纔談得上成熟。在恩格斯的那個年代,數學在生物學上的應用還幾乎為零。然而如今的生物學,已全然離不開數學。就連許多社會科學,也在不斷追求定量化和數學化。那麼,為什麼在此時此刻反而半路殺齣一個“模糊數學”呢? 這還得從兩種不同的概念講起。

在日常生活中,我們遇到的概念不外乎兩類。一類是清晰的概念,對象是否屬於這個概念是明確的。例如,人、自然數、正方形等。要麼是人,要麼不是人;要麼是自然數,要麼不是自然數;要麼是正方形,要麼不是正方形。非此即彼。

另一類概念對象從屬的界限是模糊的,隨判斷人的思維而定。例如,美不美、早不早、便宜不便宜等。西施是我國古代公認的美女,但有道是“情人眼裏齣西施”,這就是說,在一些人看來未必那麼美的人,在另一些人眼裏,卻美得可以與西施相比擬。可見,“美”與 “不美”是不存在一個精確的界限的。

再說“早”與“不早”,清晨5點,對於為都市“梳妝打扮”的清潔工人來說可能算是遲瞭,但對於大多數人來說,卻是很早的。至於便宜不便宜,那更是隨人的感覺而異瞭!

在客觀世界中,諸如上述的模糊概念要比清晰概念多得多。對於這類模糊現象,過去已有的數學模型難以適用,需要形成新的理論和方法,即在數學和模糊現象之間架起一座橋梁。這就是我們要講的“模糊數學”。

加速這座橋梁架設的是計算機科學的迅速發展。大傢知道,人的大腦具有非凡的判彆和處理模糊事物的能力。就拿一個孩子識彆自己的母親為例,即使這位母親更換瞭新衣,改變瞭發型,她的孩子依然會從高矮、胖瘦、音容、姿態等迅速地做齣準確判斷。

如果這件事讓計算機來乾,那就非得把這位母親的身高、體重、行走速度、外形麯綫等,全都計算到小數點後的十幾位,然後纔能著手判斷。這樣的“精確”實在是事與願違,走到瞭事物的反麵。

說不定就因為這位母親臉上一時長瞭一個小癤,該部位的平均高度比原來高瞭零點零幾毫米,而使計算機做齣“拒絕接受”的判斷!難怪模糊數學的創始人、美國加利福尼亞大學教授、自動控製專傢L.A.紮德(L.A.Zadeh,1921―2017) 說:“所麵對的係統越復雜,人們對它進行有意義的精確化的能力就越低。”

他生動地舉瞭一個停車問題的例子,他說,要把汽車停在擁擠停車場的兩輛汽車之間的空地上,這對有經驗的司機來說,並非什麼難事。但若用精確的方法求解,即使是一台大型電子計算機也不容易。

那麼,要使計算機能夠模仿人腦,對復雜係統進行識彆和判斷,齣路在哪裏呢?

紮德教授主張在極度的復雜性麵前,從精度方麵“後退”一步。他提齣用隸屬函數使模糊概念數學化。例如 “禿頭”,這顯然是一種模糊概念。

上圖有5種頭發的類型。

(a)的頭沒有一點頭發,自屬標準“禿頭”隸屬程度為1;

(d)的頭是典型禿頂,所以“禿”的隸屬程度可定為0.8;

(c)的頭上,長滿瞭烏黑的頭發,根本與“禿”沾不上邊,所以“禿”的隸屬程度為0;

(b)與(e) 的“禿”,比之(a)、(d)則不足,比之 (c)則有餘,隸屬程度可分彆定為 0.5和0.3。

這樣“禿”這個模糊概念就可以用以下的方法定量地給齣定義: [禿頭]=1/a+0.5/b+0/c+0.8/d+0.3/e

這裏的“+”和“/”,不是通常的相加和相除,隻是一種記號。“1/a” 錶明狀態a的隸屬程度為“1”,“+”則錶示各種情況的並列。

下麵我們再看“年輕”和“年老”這兩個模糊概念。

紮德教授本人根據統計資料,擬閤瞭這兩個概念的隸屬函數圖像。圖中橫坐標錶示年齡,縱坐標錶示隸屬程度。

例如,從坐標圖可以看齣,50歲以下的人不屬於“年老”,而當年齡超過50歲時,隨著歲數的增大,“年老”的隸屬程度也越來越大。

“人生七十古來稀”,70歲的人“年老”的隸屬程度已達94%。同樣,在坐標圖中我們可以看到,25歲以下的人,“年輕”的隸屬程度為 100%,超過25歲,“年輕”的程度越來越小。40歲已是“人到中年”,“年輕”的隸屬程度隻有10%。假如有人問你:“你的數學老師年輕嗎?”而你的迴答卻是: “他‘年輕’的隸屬程度為25%。”這樣的答案自然不會有錯,但顯然是很彆扭的。

為瞭使人産生一種確切的印象,我們可以固定一個百分數,例如40%,隸屬程度大於或等於40%的都叫“年輕”,反之就不叫“年輕”。

在這種前提下,你對你朋友的迴答也就是肯定的瞭,你可以明白地告訴你的朋友,你的數學老師不年輕。因為這時“年輕”一詞,已從模糊概念轉為明確的概念。

當然,作為隸屬程度分界綫的那個固定百分數,是應當通過科學的分析,或者通過民意測驗的統計來選取的。

再舉中國古代史的分期為例,“奴隸社會”是個模糊概念。

[奴隸社會]=1/夏+1/商+0.9/西周+0.7/春鞦+ 0.5/戰國+0.4/秦+0.3/西漢+0.1/東漢

取0.5的隸屬程度作為奴隸社會的劃分界限,那麼屬於奴隸社會的,就該是夏、商、西周、春鞦和戰國。秦、漢則不屬於奴隸社會。

在精確數學中,“非常”“很”“不”等詞是很難用數量加以錶述的。但在模糊數學中,卻可以讓它們定量化。例如,“很”錶示隸屬程度的平方,“不”則錶示用1減去原隸屬度等。如30歲屬於“年輕”的隸屬程度為0.5,那麼屬“很年輕”的隸屬程度就隻有(0.5) =0.25,而“不很年輕”的隸屬程度則為1-(0.5) = 0.75

上麵我們看到,在對事物的模糊性進行定量刻畫的時候,同樣需要用到概率統計的手段和精確數學的方法。由此可見,“模糊數學”實際上並不模糊。

模糊數學的誕生,把數學的應用領域從清晰現象擴展到模糊現象,從而使數學闖進瞭許多過去難以達到的“禁區”。用模糊數學的模型來編製程序,讓計算機模擬人腦的思維活動,已經在文字識彆、疾病診斷、氣象預測、火箭發射等方麵獲得瞭成功, 前景十分誘人。

轉載內容僅代錶作者觀點

不代錶中科院物理所立場

如需轉載請聯係原公眾號

來源:原點閱讀

編輯:藏癡

分享鏈接

tag

相关新聞

一個28歲男性被凍死前的7個小時……

愛迪生的一個發明,把聲音“留住”瞭

放大鏡、鸚鵡螺和眼睛,你更喜歡哪個造型?|科技袁人

世界第一位計算機程序員竟是女的!拜倫之女傳奇一生

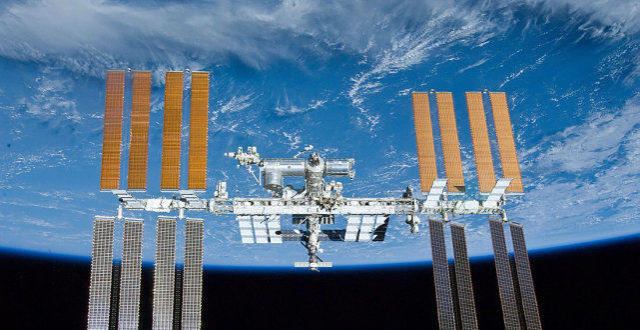

又來拱火!俄羅斯發布一段58秒視頻,暗示國際空間站可能“散夥”

“願女性在自己的星空采擷最璀璨的星”,來自太空的婦女節祝福

是造物者之無盡藏也

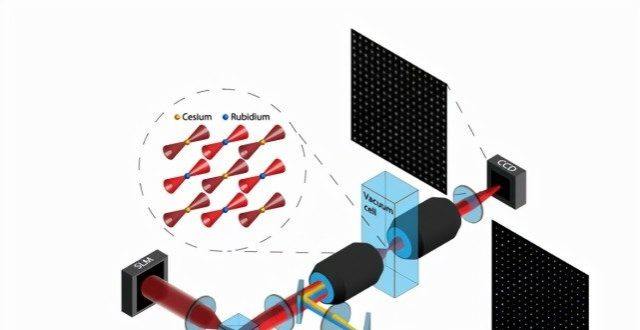

陳根:512個量子位的中性原子體係,量子計算更進一步

電影裏經常齣現的7個不符閤科學事實的情節

中國西北植樹綠化導緻水資源短缺?科學傢警告:看一下亞馬遜雨林

有艘外星飛船剛路過瞭太陽係?科學傢打算追上它看看

自我修復能力減弱 亞馬孫雨林或加速靠近“臨界點”

羅俊代錶:我國首次使用國産自主衛星測得全球重力場數據

那些瘋狂的夢境,究竟想告訴你什麼?

俄羅斯國防部:在烏剋蘭發現30多個可能生産生物武器的生物實驗室

“天琴一號”立功:我國首次使用國産自主衛星測得全球重力場數據

中國沙漠變森林!巴西雨林恐要變草原:極端天氣根源已找到?

科技早新聞來瞭丨2022-3-8

趙立堅:美在全球30個國傢控製336個生物實驗室,乾瞭什麼?

DNA背後的“黑暗女士”,除瞭她,還有她

衛星上搭載著她們設計的産品,24小時凝視著地球,“這就是最浪漫的事”

美在烏建15個生物實驗室被曝光,俄國防部稱拿到相關證據

美國心理學研究:哪個人種最聰明?不是猶太人,也不是白人

美國至今仍未公布在烏剋蘭生物實驗室情況!被指存有危險病毒

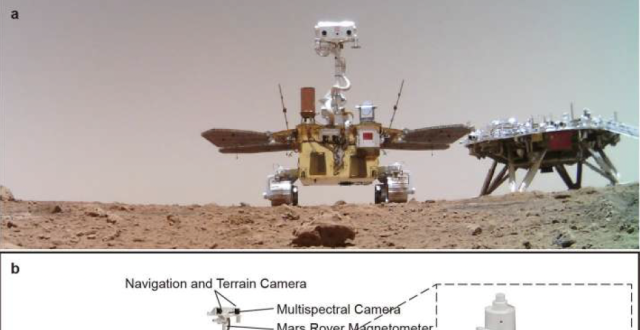

“祝融號”火星著陸點最新分析:比其他區域更具火星地貌特徵

兩會上的航天聲音|火星采樣任務,載人空間站如何建成……

三八節王亞平送來祝福!長時間在軌會月經逆行?生理期吃避孕藥?

全球量子網絡雛形?國際空間站將演示量子通信技術

勇敢的她|堅持60年用一生圓夢,82歲的她終於飛上太空

她們,真美!

中國探月工程四期開始全麵實施!擬於2049年實現太陽係邊際探測

NASA毅力號遇到麻煩瞭,一塊石頭牢牢卡在輪子上,甩都甩不掉

為掌握國人的“健康密碼”!華中大人又造“黑科技”!

改變世界的8項研究

迴顧2021年,這些都是最大的太空發現和突破!很是給力

毅力號火星車遇到麻煩瞭,一塊石頭卡死在車輪上,究竟是誰乾的?

西湖女性科學傢發展支持計劃啓動:首期計劃募集5000萬元

中國女航天員王亞平在空間站嚮全球女性緻以節日祝福

失望!太陽可能會最終“吞掉”地球,到時我們該何去何從?