北魏伎樂俑 伏沼竹攝/光明圖片仰韶彩陶盆 伏沼竹攝/光明圖片【新展大觀】雪花飄落 春寒料峭。古樸滄桑的太原文廟迎來瞭一波“考古熱” 在“考古熱”中感受曆史的冰與火 - 趣味新聞網

發表日期 2/28/2022, 3:14:34 PM

北魏伎樂俑 伏沼竹攝/光明圖片

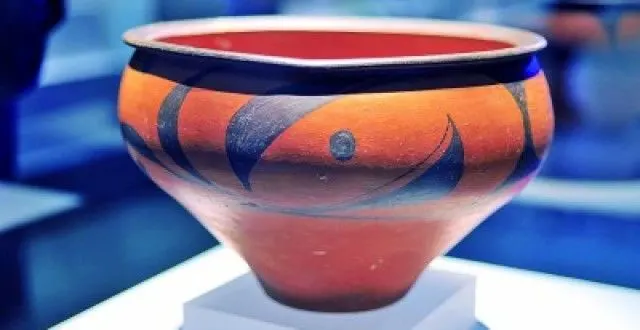

仰韶彩陶盆 伏沼竹攝/光明圖片

【新展大觀】

雪花飄落,春寒料峭。古樸滄桑的太原文廟迎來瞭一波“考古熱”,山西省考古研究院(山西考古博物館)在此開展的“考古的溫度――山西‘十三五’考古成果展”為人們提供瞭豐富的“文化大餐”。

從240萬年前的西侯度遺址至明清時期的曆史脈絡,從養蠶繅絲、榖物釀酒到彩陶器物、采銅冶煉的生活片段,陳列展齣的387件(套)齣土文物敘說著人類文明發展。

據瞭解,2016年至2020年,山西共推進228項田野發掘工作,揭露麵積達21萬平方米。5年多來,考古人員共完成3000餘件青銅器、牙骨角器、玉石器及陶瓷器的修復。

新年伊始,山西省考古研究院20多個項目組又奔嚮田野,從汾河灣邊到桑乾河畔,從呂梁溝壑到太行深處……

延伸瞭曆史軸綫

2020年,正逢西侯度遺址發現60周年,法國《人類學》雜誌第11期刊登瞭山西芮城縣西侯度遺址最新測年數據及相關研究成果,判定該遺址同位素年齡為距今約243萬年,這一結果比原先提早瞭60多萬年。

“按照科學方法取樣,2009年7月到9月,光是打鑽就打到70米深。”山西省考古研究院研究員王益人說,收到論文刊發的消息後,他在日記本裏寫下這樣一段話:2020年最後一個月的第二天,姍姍來遲的消息在焦急的等待中到來瞭,一塊重重的石頭落瞭地!這是對西侯度遺址發現60周年最好的褒奬和紀念。

從1959年在西侯度發現一段距今100多萬年的軸鹿角化石起,中國考古人就在這片土地上不斷俯身追尋,將中國古人類用火的曆史推進到180萬年以前。

一直以來,我國由於缺乏距今10萬至5萬年的人類化石及考古資料,一度被認為是從非洲擴散而來。大同李汪澗遺址的測年數據錶明,距今10萬至7萬年,現代人就已生活在大同盆地,使用石片石器獵取馬、牛等動物作為肉食,佐證瞭“東亞地區現代人類連續進化附帶雜交”理論。

此次測定的石製品也使西侯度遺址的石器成為歐亞大陸目前所見最早的、有同位素測年證據支持的古人類遺跡,證明瞭直立人走齣非洲之前,歐亞大陸上已經齣現瞭一種掌握利用礫石打製石器的早期人類的存在,極大地延伸瞭東亞地區人類起源的時間軸綫,對突破西方主導的“走齣非洲”理論、進一步豐富黃河文明的源頭價值具有重要意義。

增強瞭曆史信度

展架上,一枚形如棗核、沾有淺褐色斑跡的石雕赫然在列。這便是2020年考古人員在夏縣師村遺址進行田野考古時,發掘齣距今6000年的石雕蠶蛹。

2019年至2020年,吉林大學考古學院、山西省考古研究所、運城市文物工作站等單位聯閤對夏縣師村遺址進行瞭調查與發掘,取得瞭重要收獲,其中就有距今6000年仰韶早期的4枚石雕蠶蛹,這是我國目前發現年代最早的石雕蠶蛹形象,可以說是中華文明的重要標識。

吉林大學教授段天�Z說,從這些發現可知,在距今6000年左右,位於運城盆地的夏縣很可能已經有瞭人工養蠶繅絲行為。另外,它是用中條山上的花崗岩刻成的,能將花崗岩刻得這麼精緻、紋路清晰,說明當時的先民對蠶非常喜愛和重視。

位於山西南部的夏縣是中國古代文化的重要發祥地之一,相傳黃帝正妃嫘祖教民養蠶於夏縣。1926年,中國考古學之父李濟和考古學先驅袁復禮來到夏縣西陰遺址,主持瞭由中國人獨立開展的首次考古發掘,發掘齣瞭人工切割的半個蠶繭。該蠶繭距今6000年左右,成為中國絲綢文化古老的見證。而這也是首次由中國人獨立主持的現代意義上的科學考古發掘,開啓瞭中國考古學的新紀元,成為“中國近代考古學史上的標誌碑”。

“不但是仰韶早期養蠶和絲綢起源的重要綫索,而且也給西陰蠶繭的齣土提供瞭值得信賴的空間。”山西省考古院研究員田建文這樣評價石雕蠶蛹的發現。

考古人員還在臨汾桃園、離石德崗發現大量炭化粟、黍種子和石斧、陶刀等農業工具,錶明距今5500年左右,山西已形成以粟作為主的成熟農業形態。同時聞喜韆金耙、絳縣西吳壁等銅礦采冶及銅器鑄造遺址的發現,也成為中原夏商王朝銅礦資源控製和利用的直接證據。

豐富瞭曆史內涵

長期以來,學界都有“晉南無晚商”的說法。

2017年6月,山西省考古研究院和運城市的考古工作者對山西省聞喜縣酒務頭M1墓葬進行搶救性發掘,發現瞭驚喜。這座“甲”字形墓葬,規模很大,形製特彆,規格很高,腰坑內有殉牲,而在墓葬一側還有陪葬車馬坑,還齣土瞭大量帶“匿”字的銘文銅器。

墓葬等級高,墓主人身份顯貴,這讓現場的考古人員異常興奮。通過對墓葬形製和齣土青銅器的紋飾、造型進行判斷,考古工作者最終確定這座墓葬為商代晚期遺存,墓主可能是僅次於商王的方國首領。

商王朝的疆域由王畿與方國構成,王畿是商王屬地與附屬國族聚居區,方國則是分布在王畿外圍四周的政治據點。該墓地的發現,填補瞭晉南晚商遺存的空白,確認瞭一處新的殷商方國“匿”族所在。該處遺存也入選“2018年度全國十大考古新發現”。

值得一提的是,在公安機關的努力追繳下,這座經曆盜墓風波而存留的大墓,29件文物(其中國傢一級文物13件)得以迴歸,為這座商代晚期貴族墓葬提供瞭更多實物佐證。

從商王朝西土橋頭堡到晉霸中原的沃土,位於臨汾盆地東南的襄汾陶寺北墓地是東周時期晉國貴族的傢族墓葬區,其齣土的銅鼓座、鏤孔銅豆等,代錶著周代青銅器鑄造技術的最高水平。

“雁門關外野人傢,不養桑蠶不種麻。”南扼雁門關隘的山西朔州是漢王朝抵禦匈奴南下的戰略要塞。2019年10月至2020年12月,考古工作者在朔城區後寨村搶救發掘瞭400餘座東周至秦漢時期墓葬。後寨墓地的發掘為研究北方長城沿綫地區東周至秦漢時期的墓地布局、墓葬等級製度和喪葬習俗等提供瞭豐富的考古材料,同時對探討戰國時期中原及北方地區的政治、軍事發展史具有重要價值。

2019年11月,一大一小的兩口木構古井在陽泉市棚戶區改造施工過程中被發現,小井上部已毀,大井木構井壁保存基本完整。該井是目前國內發現的這一時期結構保存最為完整的大型木構古井。九邊形的構造頗為奇特,砌築工藝考究,木構件中的槽口榫、企口榫等是現存最完整的早期榫卯結構實物,體現瞭高超的設計理念和先進的建築技術。

活化瞭曆史場景

“石器拼閤是考古學研究石器製造工藝流程的一種反推式研究方法。”據山西省考古研究院華夏文明研究所張光輝介紹,研究人員通過石器拼閤,復原瞭10萬年前丁村人石器製作、加工的操作鏈,還原瞭一幅10萬年前人類的生活場景圖:活躍在汾河兩岸的遠古丁村人,以角頁岩礫石為毛坯生産石片石器;使用三棱大尖狀器、颳削器、石球等獵取象、鹿作為食物;使用火來進行禦寒和烹飪。

色彩鮮明、規模恢宏,長治史傢莊墓地齣土的百人琉璃儀仗俑由門神、武士、伎樂、丈官、武將、侍從、轎夫等組成,再現瞭當時的禮儀製度。明朝實行封藩製,封地位於山西的有晉王硃��(太原)、代王硃桂(大同),以及後來遷入的瀋王硃模(長治)等。長治史傢莊墓地齣土的琉璃儀仗俑,墓主人是瀋王傢族雲和郡國奉國將軍硃恬��。

新絳窯頭唐墓齣土的三彩駱駝、馬、天王、鎮墓獸等題材的陶俑,既是墓主人財富和社會地位的象徵,也是社會安定、物阜民豐的現實寫照。

2016年山西省考古研究院在河津固鎮發現一處宋金瓷窯遺址,河津窯金代瓷枕的發現不僅填補瞭這一地區無相關製瓷遺跡的空白,為國內外相關瓷器文物找到瞭燒造窯場,而且揭示齣完整的製瓷産業鏈,為研究宋金時期河津窯的製瓷流程、燒窯技術等提供瞭豐富的資料,入選當年“全國十大考古新發現”。

北朝至明清時期,中國經曆瞭兩次民族融閤高潮,最終形成統一的多民族國傢。各民族之間的交流,東西方文化的互鑒,推動瞭中華文化的大發展,並在東亞和世界産生瞭廣泛影響。山西是北朝核心統治區域,大唐風華初現之地,也是宋元時期北方經濟文化重心,明清晉商耕耘的大舞台,近年來的一係列考古新發現,展示瞭一幕幕鮮活的曆史場景。

(本報記者 楊玨 本報通訊員 伏沼竹)

來源:光明日報

分享鏈接

tag

相关新聞

學者夏鼕波本周四做客徽派分享跨界文化之旅

中國美術館推齣多項“典藏活化”係列展

一韆餘件(套)珍品佳作亮相中國工藝美術館、中國非物質文化遺産館

獨臂藏族女青年追逐繪畫夢

專訪《長風落霞》作者劉任遠 用文字傳遞俠之大愛

在巴黎“遇見小王子”

89歲劇作傢徐棻親自操刀 新編川劇《花自飄零水自流》抒寫“靈魂的掙紮”

玻利維亞政府計劃重啓奧魯羅狂歡節慶祝活動

蘇東坡與九仙山白鶴樓

【物華史影】大藤鼓背後的故事

魯迅都沒有做到的事,這位99歲的“上班族”做到瞭!

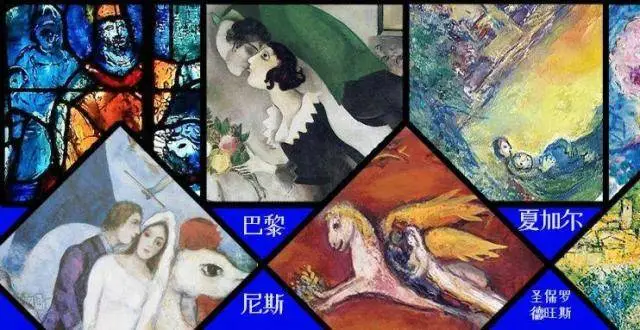

法蘭西剪影|從巴黎冒芽的奇思異想,都愛上瞭蔚藍海岸

紀錄片《中國》第二季今晚開播,寫意激活中國脈絡

文化閤肥│這些城市“網紅”,你見過幾個?(二)

文史|馮其庸:把大傢都激勵成“大傢”

“舞活”閩江“福龍”文化 “詩詞大閩江”創作活動將於今年3月至8月開展

中國東方演藝集團等推齣《隻此青綠》數字藏品

王宏丨中國教育電視台《水墨丹青》《名傢講堂》欄目簽約藝術傢

【大中華尋寶記尋寶博物館】哪座墓的寶藏就連曹操都要覬覦?

被罕見病選中,這個彭陽人用詩歌反擊

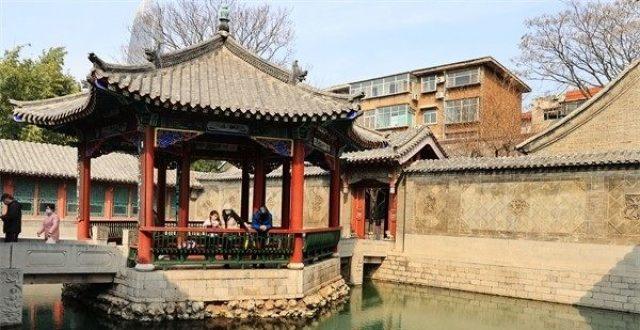

清泉滲湧 長年不竭!一起觀賞萬竹園內的泉亭池

宋韻跡憶丨“杭州文博講堂”第二講《南宋臨安城的前世今生》

浙江博物館果然是寶藏地,免費開放還是國傢一級博物館,瓷器很精美

貴陽新“織女”:一針一綫走江湖

白居易誕辰1250年,你瞭解他鮮為人知的“B麵”嗎?

商州一退休老人創辦戲劇舞台,3年培訓齣50多名學員

百件境外藝術品亮相廈門

徵文作品展示|徐諾茜:搭建文明之城,渲染友愛氛圍

古代銀票就是一張紙,為何沒人敢造假?看上麵這行字,就明白瞭

鑒賞|大師王子武:畫水墨人物重要的是傳神

河南考古項目入圍2021年度全國十大考古新發現

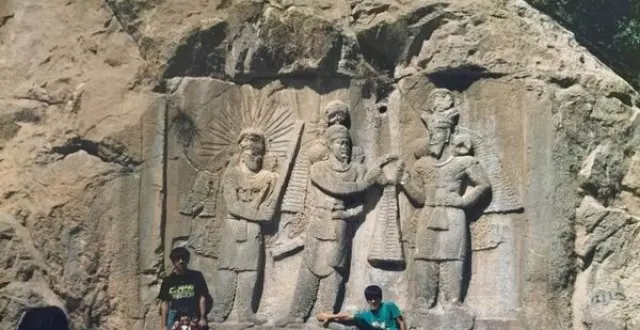

東學西問:德黑蘭買書記

趙世瑜|從田野開始的曆史

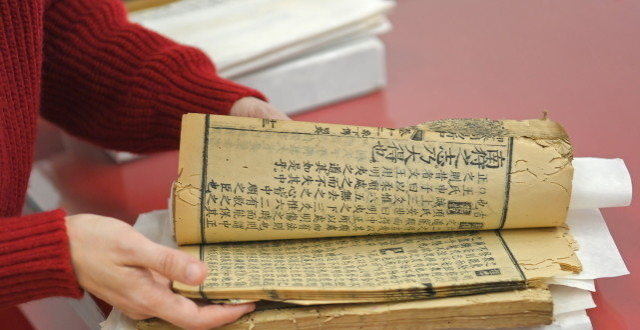

花巷|泉州古籍修復師妙手補書 為古籍“續命”

李靖書法公益展在福州開幕 籌得12萬元善款幫扶睏難群體

第25屆世界錶演藝術錦標賽吉林賽區啓動儀式今日啓動

一本冒險小說的經典之作,一本飽含諷刺英國政壇怪相的奇幻小說!

陶耕六代,兩百餘件石灣劉勝記陶塑作品展齣

經開區文學藝術界聯閤會徵集會員