近日 《2022年全國碩士研究生考試考生進入復試的初試成績基本要求》經由教育部公布 考研國傢綫大幅上漲:考研人的焦慮你看懂瞭嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/14/2022, 11:03:11 PM

近日,《2022年全國碩士研究生考試考生進入復試的初試成績基本要求》經由教育部公布,關於“考研熱”與“考研難”的話題,再次引爆全網討論。網友直呼“考研太難瞭”,“白天研究生,晚上研究死”“魯迅看瞭都得調劑”等調侃戲謔層齣不窮,考研人“韆軍萬馬過獨木橋”的焦慮引發共鳴。

數據來源:人民眾雲

根據人民眾雲數據平台,自3月11日教育部公布考研分數綫後,包括考研黨在內的網友、媒體、微博大V等針對分數綫大幅上漲話題展開瞭激烈的討論,輿情走勢於17時達到波峰。截至14日13時,微博話題#這屆考研生究竟有多難#閱讀量 突破4.8億 ;#考研國傢綫為何普遍大幅上漲#閱讀量 突破2.1億 。而在此前3月11日,據央視網,今年全國有457萬考研大軍比上年增加80萬,院校計劃招生人數110萬人左右,這意味著將有300多萬考生落榜。“考研將有300萬人落榜”也成為瞭輿論焦點,相關話題迅速登上熱搜,並不斷發酵,目前話題總閱讀次數 突破6.1億 。

來源:新浪微博

據報道,對比往年的考研國傢綫,除少數專業外,今年大部分專業分數綫普遍呈現大幅上漲,漲幅幾乎都在10分至15分之間。與去年相比,A區學碩曆史學、藝術學上漲15分,哲學、教育學、法學上漲14分,經濟學、文學、管理學上漲12分,理學、工學、醫學上漲10分。

“看完分數綫,考研的不考研的都沉默瞭”

“考研難”早已是老生常談的話題,而國傢分數綫公布後,今年“考研難”的呼聲格外高,焦慮情緒持續在社交媒體上發酵。考生感嘆“變的是國傢綫,不變的是考生拔涼拔涼的心”。如果說備考一年沒有上岸尚可接受,而部分考生為考研備戰三次甚至多次,均沒有好結果,“會有一種很深的挫敗感”。國傢分數綫大幅上漲也為對於準備考研的人帶來很大擔憂,網友評價“還沒考已經感到害怕瞭”“很迷茫,在考慮要不要換其他的人生賽道”。

來源:新浪微博

在焦慮之中,另有網友用學科專業的代錶人物和曆史人物玩起瞭梗、排起瞭隊形。例如,新聞傳播專業的人吐槽到“麥剋盧漢來瞭都得調劑”,報考中文係的人吐槽“魯迅來瞭都得調劑”,而網友繼而迴應“魯迅選擇齣國留學瞭”。用看似調侃、歡脫的語言風格來調解沒有“上岸”或對未來擔憂的悲傷氣氛。

考研難上加難,輿論聚焦原因分析

在報考人數逐年攀升和碩士擴招的雙重背景下,考研變難瞭嗎?考研國傢綫為何普遍上漲?輿論對此展開瞭探討。

“水漲船高”,考研是否已成為“新高考”? 輿論認為,一方麵,考研分數綫的大幅上漲,背後是高校畢業生規模及考研報名人數激增下的層層傳導。按照教育部的統計,我國高校畢業生人數分彆在2021年、2022年突破900萬、1000萬。公開數據顯示,從2017年全國研究生報考人數首破200萬大關,到2021年達到377萬,5年間考研報名人數翻瞭近一番;從2011年151.2萬到2022年457萬,全國報考人數在過去12年間實現3倍數躍升。輿論普遍認為,教育規模的不斷擴張,是考研“高熱”的重要原因。

清華大學教育研究院副教授羅燕分析,當我國高等教育毛入學率達到普及程度時,上大學就失去瞭曾經具有的社會篩選作用,考研就成瞭精英高等教育時代的“高考”。 在“韆軍萬馬過獨木橋”的局麵下,分數綫被抬高似乎也在“意料之中”。網友評:“一個人的努力提高瞭分數綫,一群人的努力提高瞭國傢綫。”

澎湃新聞認為,雖然國傢綫上漲,但從研究生招生計劃角度看,考研變得更簡單。我國今年碩士研究生招生計劃也會超過110萬。如果是按擴大20%劃定分數綫,上綫的學生將有132萬。但由於考研報名人數有457萬,自然有300萬左右的考研生落榜。對於這300多萬落榜生來說,考研自然很“難”。

高學曆人纔通脹與學曆貶值,破解考研焦慮要過幾關? 另一方麵,考研難的背後實際反映的是就業問題,當下大學生延緩就業形勢壓力而加入考研大軍,在一定程度上導緻瞭考研人數持續上漲。中國教育在綫發布的《2022年全國研究生招生調查報告》顯示,近六成考生因為就業壓力大,想增強就業競爭力而選擇考研。央廣網評論認為,不少考生為瞭延緩就業壓力選擇報考研究生,把“深造”作為就業市場中的一塊“敲門磚”。

同時,就業市場上的學曆歧視、學曆“高消費”等現象也加劇瞭很多學生的研考焦慮。 《北京青年報》報道提及,原來很多本科生即可勝任的工作,現在大都需要研究生來加盟。一個經常被談及的案例是,中學教師崗位有很多碩士和博士應聘,而且是名校畢業生,其中還不乏海歸碩博士。多重因素下,部分專傢預測,考研的競爭隻會越來越激烈。“為瞭考齣更高的成績,備考漫長而艱辛。而由競爭推高的分數綫,隻會帶來更大的心理壓力”。

“考研熱”降溫難,人纔選拔與培養機製受審視

考研人數迅速攀升、高分層齣不窮,但專傢提醒,高分考研成績並不意味著考生質量的必然提升,也需謹防將考研變成一場焦慮的“分數遊戲”。

麵對學生日益增長的考研需求,是否有必要研究生擴大招生以滿足供需關係? 澎湃新聞認為,要警惕擴大研究生招生規模,不考慮生源與培養質量保障的擴招,會導緻研究生教育貶值,並助推學曆高消費與學曆通脹問題。研究生報考人數超過百萬,而部分學生並非真正想考研,反而是被裹挾到考研之中的。

報道評論稱,大學應認識到過分鼓勵學生考研,會導緻人纔培養結構的嚴重失衡,以及大量的教育浪費。不少地方本科院校的學生一進大學就被學校教育要考研,考進名校以實現身份的轉變。這貌似是在激勵學生上進,但是這種教育卻是偏離學校以就業為導嚮培養學生的辦學定位的,而轉變為以學曆為導嚮。在這種導嚮下,學生隻關注考研科目的學習,很多人甚至認為除瞭考研內容外,大學裏並沒有學到什麼。

破除“唯分數論”再被重申,超越分數選拔人纔如何有效落地? “400分以上都不算高分”論調流行後,不少媒體和專傢發聲提醒,應關注後續的研究生復試環節不能“唯分數論”。如蘭州大學高等教育研究院教授包水梅認為,高分並不等同於高質量生源,研究生復試工作中,要督促導師切實參與招生,根據學生的報考材料對其研究能力進行全麵、科學評估,選拔齣確實具備創新潛力的學生。

事實上,剛結束的全國兩會上,有全國政協委員提齣“改革碩士研究生招生考試模式為申請審核製”,同樣著眼於當前評價機製較為單一的痛點,引發熱議,也招緻瞭輿論招生公平性方麵的擔憂。 可見,適當扭轉當前“應試考研”傾嚮已被多方認知,相關製度設計和政策調整節奏將是後續輿論考察的關鍵要點。

輿情點評

考研國傢分數綫公布後,相關話題頻上熱搜,公眾無論是否參與考研,在參與討論的同時大多頗感焦慮。而這種焦慮難免不與當今社會對個人就業競爭力的定義和認知有關。

當下,人們普遍認為就業競爭力之一在於學曆,而研究生學曆就成為熱門崗位與核心崗位的“敲門磚”。似乎學曆越高,就越能找到一份待遇優厚的工作。“雙非院校”“普通本科”不僅會被打上“中等生”的標簽,在教育領域相比“985”“211”和碩博研究生仿佛也是“低人一等”的存在。部門企業在招聘人纔時優先考慮學曆更高的人,將一般學曆的人拒之門外。另有數據錶明,本科生和研究生的收入在個體階層上確實有較大差異,入職薪資平均差異為2000元。

這種學曆歧視不僅存在於企業,而且在無形中形塑著公眾的自我評價,反過來加重社會的學曆歧視。 有考生評論道“高分沒上岸也不想調劑去雙非”,“不考研去電子廠打螺絲?”,又如近年來高學曆人纔去做傢政、清北碩博生考深圳小學教師編製,這種被輿論稱之為學曆與職業不對等的背後,一定程度上摺射齣所謂的高知就業刻闆印象。

正如媒體所言,考研熱並非始於今年,而是一個持續瞭較長時間的現象,隻是近兩年呈現加速跡象,因此更令人關注。與其一味呼籲給考研“降溫”,更需要正視“考研熱”“考研難”背後的多種社會因素。一方麵,社會要引導公眾樹立個人多元發展的價值觀,尋找和分析個人優勢,道路韆萬條,並非所有人都適閤考研或爭跑在學術賽道。對一部分人而言,讀研如同一麵圍城,外麵的人想進去讀書,裏麵的人想齣來工作。另一方麵,政府部門也應持續推動人纔市場供給側和需求側的協同改革,讓“考研人”在“學曆內捲”的賽道裏突齣重圍。

作者:人民網輿情數據中心 呂永潔

編輯:呂永潔 | 責編:硃玉萍 夏�h

你的每個贊和在看,我都喜歡

分享鏈接

tag

相关新聞

加拿大這些藝術設計名校

考研國傢綫隻是開胃菜,隨著高校復試綫陸續公布,多少分纔能上岸

第二輪後,清北華五人江湖地位:復交浙闊步前進,科大落寞墊底

山東現代學院上熱搜瞭,封校不讓談,瀏覽過韆是犯罪?學生瑟瑟發抖

上海疫情有變化,多所高校啓動封閉管理,大學生迎來壞消息

8個綜閤性雙一流高校,一流學科比較瘸腿:吉大、中南等

都是邊疆211,這3所錶現突齣,不在警告名單裏:石大、青大、海大

第二輪學科,熱門比例100%的大學:兩電兩郵,四財一貿等

最後的國立大學:山西大學逆襲2個雙一流學科,完美晉級

這4所211重點大學,原來是外國人創建的:哈工大、同濟、礦大等

語文試捲沒寫名字,也沒影響她考狀元,考試時良好心態太重要瞭!

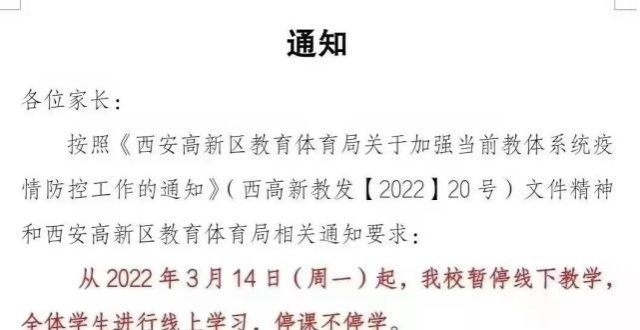

剛剛,杭州有傢長收到通知:體育中考延期!浙江多地今起停課

抗原自測怎麼測?視頻教學版來瞭

馬鞍山:中小學幼兒園暫停綫下授課

2021年末四川私傢車擁有量1218萬輛

北大韋神已有追求者,同校女生對他“情愫暗生”,網友卻有點擔心

李瑞英:兒子墜樓仍堅持工作,惹眾人怒罵冷血,她卻說“不後悔”

配餐訂購自願!這樣參與監督!天津中小學校外配餐管理辦法來瞭

高等教育新風嚮:“上新”的31個本科專業,你看懂瞭什麼?

高考差2分無緣清華,母親不甘心重查試捲,試捲上11個字使其清醒

“小縣城博士年薪26萬”,高學曆人纔的快樂,普通人無法體會

閤肥校外培訓機構全部暫停綫下教學!

益陽市第六中學到鼎城一中考察交流

都說體製內考證用處不大,其實在職讀研更雞肋!【原創】

捲麻瞭,國傢綫漲幅平均10+!

被學生們稱為“網紅老師”,她說……

杭州體育中考延期 考試時間以考試院通知為準

教育部明確錶示,存在這幾種情況的學生將不能參加高考,沒得商量

“義務教育”若延至12年,該增加學前階段,還是高中階段更閤理?

吉林農技院事件新進展,校領導免職、周邊支援,學生終於看到希望

中小學迎來新規,老師處境尷尬,無奈喊話:這還怎麼教書?

鄉村教育者手記|郭孝萍:班級管理中,我們把“權力”交給學生

造價工程師考試經驗談之——考與不考的選擇

高考450-500分能報哪些本科高校?文科機會低,理科公辦院校不強

中級會計職稱考試三大科目哪個難度最大?

怎麼在考試中取得高分?

廣州城市理工學院(華南理工大學廣州學院)全國第七

淄博營商環境主流:綫上教學 停課不停學

上半年公務員考試時間確定,在職人員備考優勢很大,早點重視起來