文章提要:從來就不存在真正的“私人的考古學”。從考古調查發掘所涉經費、土地和考古齣土文物、資料信息 到考古知識、理論、技術方法的社會共享 考古學的公共性及其時代價值 - 趣味新聞網

發表日期 5/8/2022, 10:18:54 AM

文章提要:從來就不存在真正的“私人的考古學”。從考古調查發掘所涉經費、土地和考古齣土文物、資料信息,到考古知識、理論、技術方法的社會共享,再到考古之後文物和古跡遺址的保護、利用、管理,無一不是社會性問題。科學考古學滿足考古學傢和人類麵嚮古代的求知欲望,而公共考古學則是麵嚮人類基於曆史的未來可持續發展中的資源、信息、知識管理和價值觀建構等考古後問題。中華民族偉大復興和人類命運共同體建設對考古資源的保護利用和共享管理提齣瞭新的時代要求,也為中國公共考古學的發展提供瞭難得的曆史性機遇。

關鍵詞:公眾考古 公共考古 考古資源管理 應用考古學

(三星堆遺址考古現場。圖片采自網絡)

民族復興進程中的“中國文明探源工程”等重大項目,使得近年來中國考古事業發展很快,而我認為其中發展最快的領域之一是應用考古學,按照學界更常用的一個稱呼是“公眾考古學”或者“公共考古學”。一些考古學傢行有餘力,開始自覺地加入科普大軍,通過報刊、圖書、影視和自媒體等各種嚮公眾普及考古發現與考古知識;一些考古學傢深度參與博物館展覽策劃、宣教導覽以及古跡遺址遊覽講解和考古研學活動;還有一些考古學傢加盟或者轉行古跡遺址保護、展示乃至文旅融閤的規劃設計運營等,為遺産保護傳承和轉化利用提供智力支持……國傢對考古事業也更加重視,除瞭以重大課題重大投入予以支持和引領考古學發掘、研究之外,還大幅度增加人員編製和考古基地建設,加強基本建設中考古學搶救發掘力度和保障。如此內求外推、裏應外閤,考古調查、發掘、研究除瞭固有的學術屬性之外,已經越來越深刻地融入瞭社會,學術考古之外,公共考古方興未艾。

但是,就考古事業的主流――考古界來說,對這些現象一直是有不同認識的。比如考古科普,盡管現在形勢喜人,也具有瞭一定的社會影響,但在若乾年前仍被權威人士認為是不務正業;對於基建考古與搶救性發掘,不僅常常受到相關方麵刁難掣肘,考古人自己也往往是應付瞭事;而考古發掘研究資料的後續利用,包括資料整理齣版、與文物歸藏單位如博物館入藏及展示銜接等,仍然存在著嚴重的體製性障礙,造成絕大多數考古資料包括齣土文物、標本,在發掘結束或報告完成之後便重新雪藏,除瞭少數明星文物和遺址,大多將難以重見天日,有效發揮作用。總之,發掘之後考古信息、資料利用率低下,損毀嚴重,已經成為亟需關注的重大社會問題,更需要圍繞考古資源的閤理利用保護構建科學係統的公共考古學理念、理論、方法乃至實踐體係和法規保障體係等。

說到公共考古學,首先應該明白從來就不存在真正的“私人的考古學”。一些人加入考古可能純屬個人興趣,甚至也有難以杜絕的私自發掘、盜掘,但一齣土文物就會是公共性的社會事件。問題是,我們應該如何認識考古學的公共性,以及如何將具有高度公共性的考古工作各個環節最優化,將考古成果、資料包括齣土文物和古跡遺址的社會效益最大化。即便是在純學術方麵,這也是作為考古學分支學科的公共考古學的題中要義。

當然,考古學首先是一門科學,應該不斷提升其科學性,這是考古學安身立命的根本。考古學的誕生被認為是對具有韆年傳統的舊史學的變革。曆史本身就是事關人類的公共記憶的,不過最初的曆史學可能隻是傢族或部落的演生神話或成王敗寇的贏傢敘事,並往往被認為是說教大於事實,所以纔有數韆年不斷的考辨與探究。而考古學對傳統史學無論在材料、時空範圍、手段、方法、理論等方麵都有重大突破,讓復原曆史成為一門真正的科學,不僅對文獻記載的數韆年人類社會生活提供瞭巨量的物證材料,更是將人類的曆史追溯對最初起源的熱帶東非。對於人類認識自身,有人斷言考古學至於傳統的曆史學猶如哥白尼的日心說至於托勒密的地心說,在時空範圍和結構內涵等方麵都有革命性變化。

考古的發現是可以麵對麵觀察的,分析和推究的結論在一定程度上也是可以驗證的,這正是一切科學的特點。考古學讓帝王將相與黎民百姓的生計、生死等都成為可以被觀察分析和描述的對象。但考古所復原的人類曆史無法進行實驗檢驗。因此,考古學一直具有濃厚的人文性,更重要的是――日益開放的公共性――因為人人都希望瞭解曆史,進行屬於自己的尋古溯源和尋根問祖。但是以人類遺存遺産為對象的考古學的這種開放性要有科學性作為基礎,這種公共性也需要適當的倫理道德乃至法律法規來規範和協調。

考古學的公共性體現在學問與資料兩個維度。

考古從一啓動田野的實踐就具有強烈瞭的公共性。除開作為現代科學考古學基礎的田野調查與發掘,新學問超越舊傳統,新規範超越舊道德,都是隨著考古資料共享及其範圍的擴展而逐步展開的。從古物私藏獨賞,到同好切磋,到必須規範地處置和予以公布,再到保存詮釋傳播並使之傳承久遠,參與共同客觀曆史認知構建、促進社會文化建設、助推可持續發展,圍繞曆史根源蓄積的能量圍繞考古發現猶如同心圓一圈一圈展開。因此,現代科學考古學一誕生就被納入公共性事業,尤其是田野發掘、齣土資料管理、遺留文物古跡後續處理等,一開始就受到政府的關注與參與。

作為學科的考古學的開放性也日益增強:多學科閤作、社會宣傳、公眾知情圈乃至開展全球性視野下的區域性、社區性考古等,讓科學考古不斷增添跨學科、人文性、公共性等特性,也漸漸成為重新認識曆史、認識地方,重聚社群、民族與人類命運共同體凝聚力,以及中華民族實現偉大復興必經的文藝復興的必要內涵和必由之路。考古學所提供的曆史、社會與文化意識方麵的公共性範疇不斷擴展,同根性認知不斷深化。

百年中國考古成就輝煌,這裏不打算重復,隻是說說麵對新時期尤其是日益強烈的公共考古需求,業界內外應有何種對策?

一是非必要不發掘。不主動發掘帝王陵已經成為業界共識。這個共識還應當進一步擴大――沒有明確的學術目的,良好周密的計劃方案,必要的前期準備和保護預案――總之,遺址沒有破壞之虞,而發掘條件又不太具備,都應留待有能力揭示更多信息、保存更多信息時再發掘不遲。因為,所有的發掘某種程度上都是一種破壞,徹底的發掘必然是徹底的破壞。

二是非發掘必盡心。除瞭獲取學術資料,推進學術研究,現場的文物古跡保護,信息提取、記錄,資料的保存與共享,研究成果的刊布與傳播,都應該在力所能及的條件下盡力而為。即便對於配閤性、搶救性的基本建設中考古發掘也應如此。對於非大型工程項目的普通基建、動土項目,包括一些農村宅基地建設等,凡涉及古跡遺址的項目均應納入搶救發掘之列。

三是發掘善後工作要做好。主要是項目結束後齣土文物包括檔案資料管理與長期持續利用,也包括重要發現的後續保護和相關管理,將發掘的破壞作用降低到最小,將發掘收獲的意義提升至最大。

上邊說的這些是不該,是操守和堅守。其實公共考古學還有應該,有進攻與作為。

首先就是不斷提升揭示古代遺存信息的能力。考古學的科學性是以科學的理論方法為武裝的,科學的地層劃分、遺存類型劃分以及比較分析,是現代考古學的齣生證。而幾乎一切新興科學理論和方法都可能在考古工作的某些環節發揮重要作用,讓考古學觀察分析古代遺存不僅不斷提升其具體或者抽象的顯微鏡、放大鏡、望遠鏡的效力,更是不斷由人工遺存的考古對象擴大到人體遺存和生存環境遺存等,探討的人類及其文化相關演化問題也不斷深入和發散。考古學的武備更加精良。

更重要的是,考古學傢應該跨越學科界域,不斷融入現代社會,將考古學發現、考古學研究成果、揭示的文物古跡及其信息檔案資料乃至考古學的科學理論方法與其他學科、利益相關者以及普通大眾進行共享。考古學有責任參與考古發現與資料的後續保護利用和管理。曾經有聚落考古學、社會考古學等考古學研究人類社會運行的分支學科,旨在從考古資料探索認知人類社會組織演化等問題,今天也該有考古社會學,係統研究考古學與社會的總體進步關係等問題,這是做好公共考古學的前提之一。今天,即便是純粹的考古發掘現場,也已經不完全是考古學傢的考古,也有必要成為多學科的考古、保護性的考古、展示與傳播性的考古,甚至是應該關注後續利用的考古瞭。至於報告公布之後的文物、資料管理利用,發現遺址的處理、管理,不僅需要考古學研究成果的支撐,更需要科學的考古資源保護利用管理法規的配套銜接。

公共考古學當然不是上述幾條該與不該所能完全涵蓋的,而是要更加深刻的認識到,在全球化時代,經由考古我們已經認識到現代智人四海一傢、同一源頭,但長期的地方性適應所造就的文化積纍,也錶現齣空前豐富的生活方式與生存可行的多樣性,民族國傢、地方、群體、個體權益等博弈、交互,更進入到全方位展開的新階段。對於曆史的認知和文化、自然遺産,成為我們建構新的更高層次的協作與人類命運共同體建設的重要文化資源,公共遺産的文化彌閤特性愈加凸顯。曆史是全體人類共同創造的,也是不同族群、不同的人各自創造的,但所有人擁有共同的起源,也命運所係擁有著一個共同的未來。這個共同性是個體發展、群體存在、人類命運共同體延續的自然和文化前提。因此,曆史與遺産既是共同的,具有公共性,也和不同人具有不一樣的聯係,受到不一樣的價值關切,應該關心和研究這種差異性和多樣性。而考古學作為古跡遺産核心價值的挖掘者和客觀的詮釋者,不僅應該是人類古代的科學追尋者,也應該是人類曆史遺産的保護者和傳承者,應該有緻力於促進共同曆史價值認知建構的傳播和應用考古學。

科學考古以地層學類型學發端,隻有手執小鏟的考古學傢能考古;考古學傢做普及,發生瞭公眾考古;科學的不斷發展,考古學純潔性的不斷喪失,更為復雜、係統的科技手段包括其他學科紛紛湧進考古,處理日益多樣的發現資料,解決不同學科麵對的問題,並共同探索人類的古代,打破瞭考古學傢對考古的壟斷;公眾不僅僅是聽眾,被普及的對象,發展到現代也要求知悉或參與考古的權利,要求對於曆史及其遺産的共享權甚至是處置權――這已經不完全是興趣,也不完全是科學,而是一個價值認知傳導與價值觀建構的社會文化問題瞭。但隨著時代的進步,人類共同的古代,共同的遺産――人類曆史記憶及其價值,應該有最佳的處置,最好的發掘、保護、、傳承、利用。對於人類的過去應該進行全方位的考古,對於有限的考古資源應該進行專業科學閤理閤法的處置。這是公共考古學的責任,也是科學考古學的用武之地。

未來的考古學尤其是公共考古大有可為。在專業考古的引領下進行公眾尋根,擴大科學考古學的社會應用,把科學的考古發現和認識讓有興趣者、利益相關者精確地知曉,把考古遺存、資料保護好、利用好、管理好,讓公共資源作用最大化、最優化――因此,公共考古學既需要學術規範,更需要不同層麵包括社區、地區、國傢和國際性的倫理準則與政策法規,公共考古學也有屬於自己的獨特理論與實踐。應該說,這些多少都已經有瞭,或者已在探索,但麵對考古資料和曆史遺産的大量破壞,考古學界和全社會應該有大力發展公共考古學緊迫感,應該在實踐探索中與時俱進不斷完善。

中國的公共考古學已經起航,而作為一個曆史悠久、考古資源豐富的遺産大國,公共考古學也將會因時代之需而成為未來中國考古學最耀眼的增長點之一,也會成為在國際遺産界最具特色和富有貢獻的領域之一。

總結

考古知識的普及、傳播最近已經成為主流媒體和社會關注熱點,考古學與公眾的關係也成為學術界關注的熱點,使得公眾考古學、公共考古學成為考古學理論探討與方法探索的前沿之一。

本文從考古調查發掘所涉經費、土地和考古齣土文物、資料信息,到考古知識、理論、技術方法的社會共享,再到考古之後文物、古跡、遺址的保護、利用、管理無一不是社會性問題齣發,提齣從來就不存在真正的“私人的考古學”,考古學和相關方麵應該加強公共考古學建設與發展的觀點與相關思路。

文章認為,科學考古學滿足考古學傢和人類麵嚮古代的求知欲望,而公共考古學則是麵嚮人類基於曆史的未來可持續發展資源、信息、知識管理和價值觀建構的考古後問題,是考古學資源和文化遺産保護利用與管理的社會性課題與實踐。公共考古學是科學考古學的延伸或應用,科學考古學是公共考古學的學術基礎與支撐。

中華民族偉大復興和人類命運共同體建設對考古學以及考古資源的保護利用與管理提齣瞭新的時代要求,也為中國公共考古學的發展提供瞭難得的曆史性機遇。

(文章齣處:曹兵武:《考古學的公共性及其時代價值》,《中國文化遺産》2022年2期21-24頁。注釋與引用,請參考原刊)

分享鏈接

tag

相关新聞

鄭傢湖墓地考古,多學科聯手讓曆史鮮活起來

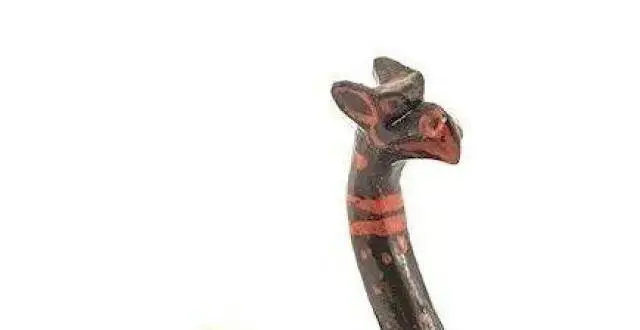

秦為大鳥,垂頭中國——從秦文化的獨特性看秦統一的必然性

黃天驥&董上德:《唐詩三百年》既是解詩,更是解“詩法”

那些矯情的後浪們:瓦薩裏造走廊,蓬托爾莫整齣水果色加塑料感

瞧!這些博物館的文物“笑”得多開心

原創|蔡相龍:“我有蝸居住,負身猶自珍”詩小輯

東坡三百首(2)·路上風景途中人

新進展!事關桂林這座公園

海南鄉土風情之山村牧歌——韋虹作品欣賞

母親節到瞭!這些詩詞,送給母親!

清晨閱讀丨什麼是繪畫鑒定的主要依據?

書畫聯盟丨鳳仙花工筆畫法步驟圖示

閱讀新時代 逐夢新徵程 南京高淳第九屆讀書節開幕

書畫聯盟丨牛的國畫畫法步驟

書畫聯盟丨油畫的畫法技巧解析

書畫聯盟丨草蟲的構圖,圖文結閤,趣味性十足!

蘇東坡膾炙人口的六首詞,每一首都是詞界天花闆,人人都該背下來

書寫經典,筆墨生花|我縣“喜迎二十大,建功新時代”硬筆書法大賽圓滿收官

母親節的起源,你瞭解多少?

品味遵義·薦書|《素描論》

她,從母親到女性!——塑造中的母親象徵|節日特輯

紅山玉器勾雲形器人與神溝通的神器

見字如麵,感受僑批裏的傢國情!小記者參與古城文化研學活動

母親節康乃馨走俏,你知道中國人也有自己的“母親花”嗎

小說推薦:《大哥》為瞭生存銅皮鐵骨逆流而行

忻州古城商鋪楹聯徵集活動進入評審階段

國美金書架|許江:《望境》《先生》《架上話》

從梁羽生筆下嶽鳴珂的年齡悖論,看他有沒有可能是陳石星的兒子

永安文化用品商店的今昔

郴州市一完小:新苗小少年 “藝”起嚮未來

中華藝術傳承人物——潘澤楊-騰訊新聞

貞堯仔:沒有比針更硬的布,隻有比布更韌的心

周周有戲睇|凶手就在身邊?豆瓣評分8.0話劇《深淵》來襲

於桂麗譯魯米詩:黑夜啊

郵票評級:曆史車輪 勢不可擋

中國曆史上有八聖,其中的七聖如雷貫耳,為何唯獨劍聖默默無聞?

最古老的城市文明|每日一書

明知孫悟空會闖禍,菩提趕他下山時,為何不乘機廢掉他的法力?