作者:陳雪飛 外交學院外交學與外事管理係來源:《國際論壇》2018年第4期;歐亞係統科學研究會微信平台編輯:周悅導讀:近日 “必須爭奪中國網民”:英美俄微博公開喊話背後的另類圖謀 - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 9:39:59 PM

作者:陳雪飛,外交學院外交學與外事管理係

來源:《國際論壇》2018年第4期;歐亞係統科學研究會

微信平台編輯:周悅

導讀: 近日,俄羅斯駐華大使與英國首相的官方賬號在中國的社交平台新浪微博上就烏剋蘭危機公開對峙,引發中國網友熱議。大國在公共社交平台上的博弈,其實並不罕見,中國逐漸走嚮世界舞台,因此也成為大國競爭型公共外交的爭取對象。

本文通過剖析美國和俄羅斯兩國駐華使館新浪微博,探討兩國在華公共外交的競爭狀態,分析兩國微博競爭背後的外交政策博弈,並評估兩國公共外交競爭的效果。 作者指齣,美國把微博作為與中國人討論意見、分享信息的首選平台,希望微博成為美國對中國公眾的公共外交窗口,通過提供美國政治、文化、曆史、價值觀以及美中關係的時事,以期影響數量驚人的潛在受眾。與之相反,俄羅斯以美國為靶標的意圖非常明顯。在普京政府領導下,俄羅斯希望重建對國際新聞和通訊渠道的控製權,擴大俄羅斯的國際影響力,同時遏製美國的影響力。

雖然美俄競爭策略不同,但這種差異可能隻是形式上的,其最終目的是為瞭爭取中國網民積極的情感立場。 露骨的“宣傳戰”並不一定奏效,更重要的是在理解深嵌於目標國傢文化的民眾信念體係的基礎上,藉助新媒體塑造正麵形象。 歐亞係統科學研究會特推送本文,供讀者思考。文章原刊於《國際論壇》,僅代錶作者本人觀點。

美國與俄羅斯在中國的競爭型公共外交:

基於兩國駐華使館新浪微博的分析

文|陳雪飛

來源|國際論壇

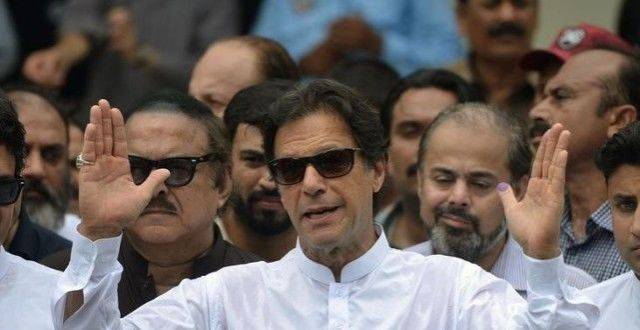

▲ 俄羅斯駐華大使傑尼索夫2021年10月1日在微博發布國慶祝福視頻。圖源:新浪微博

外交博弈本無常形,閤作抑或競爭均屬常態,大國之間的公共外交當然也不例外。美國學者埃坦・基利波把冷戰模式視為公共外交的三種基本模式之一,美蘇所代錶的兩大陣營運用傳播、信息、心理、藝術等各種工具相互攻擊,在政治、經濟、軍事、文化等領域展開烈度不同的對抗,彼此競爭對本國、對方國傢或者第三國的民眾和政策的影響力。這種英國外交政策學者馬剋・萊昂納德等人所界定的競爭型公共外交一直延續到後冷戰時代。 哪裏有潛在或明顯的國傢利益與發展利益衝突,哪裏就有競爭型公共外交,比如美俄在全球、中美在亞非拉、美歐在中國、中日在東南亞等等。其中,美俄之間的競爭型公共外交尤其明顯,這是因為兩國之間的相互不信任並沒有隨著冷戰的結束而消失,反而隨著美國一貫堅持擠壓俄羅斯的國際空間而呈現愈演愈烈之勢。

雖然今天中美俄之間的關係格局已經不同於冷戰時期的中美蘇三角關係,但隨著秉持構建人類命運共同體理念的中國逐漸走進世界舞台的中心,美國與俄羅斯在發生爭端時如何在中國開展公共外交進而爭取中國社會的支持,正在變成一個非常值得研究的議題。進入21世紀以來,除瞭傳統的國際廣播競爭,美俄之間還在中國的社交媒體上直接交鋒,充分利用信息技術來競爭對中國社會的影響力。下文將首先簡要概括競爭型公共外交的研究框架,進而通過解剖美國與俄羅斯駐華使館的新浪微博這隻麻雀,探討兩國在華公共外交的競爭狀態,分析兩國微博競爭背後的外交政策博弈,並評估兩國公共外交競爭的效果。

1 競爭型公共外交的研究框架

21世紀以來,學術界愈加強調以閤作理念為主軸的“新公共外交”,競爭型公共外交一直未獲充分研究。本文以“public diplomacy”為關鍵詞在sage數據庫進行檢索,篩選後得到符閤條件的文章68篇,包括8篇書評。其中,隻有約10篇文章直接或間接討論某種競爭型公共外交情形,主要議題有二。其一,在衝突、戰爭特彆是反恐戰中,國傢之間尤其是美國與對象國之間如何通過媒介化的公共外交展開競爭,比如美國與塔利班在巴基斯坦的媒體競爭,阿拉伯世界的衛星電視新聞對美國的曝光度、所選議題的重要性等因素如何影響民眾對美國的態度,如何通過反美報道激發反美情緒等。其二,俄羅斯、中國、伊朗等國傢如何通過公共外交挑戰美國及其所代錶的西方世界。赫爾・戴爾等人探討瞭三國如何在與美國競爭全球受眾影響力上不斷創新形式、增加投入,伊利亞・亞布羅科夫通過分析“今日俄羅斯”在美國的節目,認為俄羅斯把陰謀論作為影響美國受眾的工具,邁剋爾・布斯塔曼特等人討論瞭古巴如何通過把自己塑造為美國的受害者來開展公共外交。

我國學者對競爭型公共外交的探討寥寥無幾。以“公共外交”為題在知網進行檢索,有1019篇論文,其中隻有十幾篇明確論及競爭型公共外交,且主要以唐小鬆等人的研究為代錶。唐小鬆運用萊昂納德的競爭型公共外交模式分析中國對東盟、對“一帶一路”沿綫國、對韓國、對俄羅斯等國傢與地區的公共外交。史澤華等人分析瞭韓日就“慰安婦”問題在美國的競爭狀態;黃忠分析瞭中國和美國在拉美的競爭狀態;李德芳分析瞭中國和美國、日本在太平洋島國的競爭狀態等。但是,競爭型公共外交在這些文章中基本都是附帶議題,往往不是在係統理論指導下的專門研究。

近年來,公共外交研究越來越頻繁地援引心理學和傳播學的理論資源。以色列學者本・墨藉用社會心理學的印象管理與自我呈現理論分析以色列與巴勒斯坦,以及以色列與土耳其的競爭型公共外交。國傢就像個人一樣,需要采取不同的自我呈現策略來塑造自己在“觀眾”心中的“預期印象”。如果“預期印象”受到削弱或者得到強化,國傢就會齣於趨利避害的目的想方設法“操控”觀眾對事件後果和責任歸屬的判斷。

與傳統理論相比,“新公共外交”理念更強調雙嚮交流,更重視受眾的作用。傳播學的魔彈理論認為媒介信息隻要到達受眾就能産生影響,現代傳播學則主張受眾的主體意誌至關重要,受眾未必按照傳播者的原意理解信息,他們會進行某種“意義協商”,即把信息納入個人的解釋和關係框架進行解讀。因此,公共外交的效果,很大程度上取決於目標國受眾深嵌在文化中的信念體係是否受到充分的重視。

此外,拉烏夫・阿裏夫等人主張,互聯網信息傳播雖然很便利但不該過度偏重,人際傳播在某些情境下仍然非常重要。這說明,“兩級傳播”在互聯網時代仍然有其價值,這種人際影響理論認為,意見領袖會把從媒體獲得的一手信息和自己的解讀一並傳遞給其他人。在互聯網時代,現實生活中的鄰裏、朋儕,以及網絡空間的“大V”,都是這種發揮著“兩級傳播”功能的意見領袖,他們往往比官方信息更能左右普通人的意義世界,因此在信息時代的公共外交活動中備受重視。

2 美俄在“微博公共外交”的競爭

截至2017年12月,中國網民規模已達7.72億,普及率達到55.8%,總量世界第一,很多國傢和國際組織在中國網絡空間開設微博賬號,嚮中國網民宣傳自身事務和本國政策,展開瞭一場“微博公共外交的陣地戰”。目前已有幾十個國傢的使領館在新浪微博上注冊瞭60多個微博賬號。

美國和俄羅斯在中國的“微博公共外交”競爭已近十年。美國駐華大使館2010年5月19日在新浪開通微博,截至2017年底,在7年半的時間裏,發錶博文18895篇,擁有120多萬粉絲,位居所有外國駐華使領館微博賬號粉絲量之首。俄羅斯駐華大使館於2011年12月1日開通新浪微博,截至2017年底,共發文4423篇,粉絲量超過17萬,雖然比美國少得多,但是俄羅斯同樣非常重視中國網民。2014年馬航M17墜機事件發生後,俄羅斯相關機構微博就針對中國網民發起投票活動,希望藉此觀察中國網民對這一事件的態度。隨著網絡空間逐漸成為中國民眾獲取國內外信息的重要渠道,對於美國和俄羅斯來說,微博都不是單純的政務窗口,而是彼此展開激烈的公共外交競爭的、沒有硝煙的戰場。這為本文分析這兩個國際舞台上至關重要的國傢的公共外交競爭策略提供瞭條件。

為瞭觀察美俄兩國公共外交的關鍵“競爭點”及其傾嚮性,探究兩國希望嚮中國受眾傳達一個什麼樣的“他”和“我”及其相應策略,本文首先運用關鍵詞檢索法,在美國駐華使館微博以“俄羅斯”為關鍵詞進行檢索,截至2017年12月11日,共獲得樣本博文64條。在俄羅斯駐華使館微博以“美國”為關鍵詞進行檢索,獲得樣本博文共169條。然後對各樣本博文進行瞭關鍵詞的詞頻分析。

圖1 俄駐華使館新浪微博涉美博文關鍵詞雲圖

圖2 美駐華使館新浪微博涉俄博文關鍵詞雲圖

圖1和圖2是兩國使館樣本博文關鍵詞詞頻分析的結果。 首先,俄羅斯駐華使館微博上涉及美國的博文主要與烏剋蘭危機相關, 在169條樣本博文中,“烏剋蘭”共齣現76次,是除“俄羅斯”與“美國”兩詞之外齣現頻率最高的。與烏剋蘭危機相關的“基輔”與“剋裏米亞”也較為顯見。此外,具有分析意義的詞如“斯諾登”、“普京”、“製裁”、“金磚”亦比較明顯。一些非政治性的詞如“音樂節”、“影片”、“網球”、“普希金”、“莎拉波娃”等也很突齣(參見圖1)。

按照自我呈現理論的說法,在競爭環境中,如果一方的國際形象陷入險境,為瞭避免受到責難,他們通常會對事件進行辯解、否定或者重構。2014―2015年間,圍繞剋裏米亞事件而形成的烏剋蘭危機導緻俄羅斯在西方世界倍受非議,烏剋蘭危機因此成為俄羅斯自我呈現的核心事件,俄羅斯需要爭取中國這個重要國際行為體的理解。在俄羅斯對烏剋蘭危機的自我呈現中,美國主要扮演瞭兩類角色。

一是譴責對象。 2014年7月23―24日,俄羅斯使館以 《為什麼美國需要烏剋蘭危機》 為醒目標題連發8篇博文,還有4篇同類內容但未使用該統一標題的博文,指責美國挑撥戰事,意圖渾水摸魚、漁翁得利。這些博文無一例外都引發瞭中國網民的熱議。其中一條引發7230條評論,轉發12979次,獲贊662次。一條獲1502條評論、類似戰鬥檄文的博文指齣,“目前美國的行動錶明,美國想讓烏剋蘭和俄羅斯爆發軍事衝突,然後把歐盟拖入這一衝突中……其目的是把俄羅斯及其歐洲鄰國先後都拖入自相殘殺的衝突中去。這不全是為瞭削弱俄羅斯,更多為瞭削弱歐盟的地位。”其下有一條評論直指“這到底是不是使館官微啊?這是赤裸裸的指責啊,相當於俄國政府直接公然發布官方信息指責美國政府挑起戰爭啊”,並@美國駐港總領事館和美國駐華大使館。該條評論獲贊238次。

二是閤作對象。 2014年4月11日、18日以及5月7日的三篇典型博文都錶示,為瞭解決烏剋蘭危機,俄羅斯、美國和歐盟應該閤作。但總體而言,俄羅斯呈現該事件的基調是將美國視為幕後黑手。這也說明展示對手的負麵形象是自我呈現的重要策略之一。

與“烏剋蘭危機”相關的是“製裁”一詞。 由於西方世界對俄羅斯發起瞭新一輪製裁,相關博文談及這一議題的基調是俄羅斯對此毫不畏懼,還會“以牙還牙”。“普京”一詞多次齣現在針對烏剋蘭危機等事件的聲明中,這是為瞭增強使館博文的權威性與說服力。2014年11月20日的一篇博文指齣,“俄羅斯總統普京說,美國並不想侮辱俄羅斯,而是想讓它服從,但是,從來都沒有人能得逞,也永遠不會得逞。”該博文獲245條評論,157次贊及369次轉發,這是樣本中涉“普京”博文中反饋最熱烈的。“斯諾登”是俄羅斯劍指美國的利器,在涉及美國的博文中多次提及,不過這類博文並未引發中國網民的興趣,評論大多隻有10次左右。涉及“金磚”的樣本博文,多為普京呼籲金磚國傢一道“反美”,比如如下博文標題:《普京呼籲金磚國傢抵製西方的‘迫害’》、《金磚開發行將嚮美國金融霸權發齣挑戰》、《俄美關係危機將賦予金磚國傢發展推動力》等。

從樣本博文的整體態勢來看,非政治性的關鍵詞主要齣現在2013年之前與2016年5月之後。 2012年的樣本博文基本都在談“體育”,2016年5月之後的樣本博文基本都在談“文化”。 這些關鍵詞的轉換說明瞭什麼,後文將進一步分析。

再來看一下美國駐華使館官微推送的涉及俄羅斯的64條博文。這些博文主要與“敘利亞(阿薩德)”、“伊朗”、“北朝鮮”相關,這三個詞都位於詞頻統計的前10名。“烏剋蘭”僅齣現瞭5次,排在詞頻統計的第30位(僅兩條博文,其中一條博文齣現瞭4次)。除此之外,關於航天航空的博文比較突齣,比如“太空”、“空間站”、“宇航員”、“發射”以及“NASA”等都較為顯眼(參見圖2)。在俄羅斯的樣本博文中,“敘利亞”排在詞頻統計的第30位,“伊朗”與“朝鮮”僅僅各齣現1次。總體來看,美駐華使館涉俄博文比俄駐華使館涉美博文溫和。除瞭針對敘利亞、朝鮮和烏剋蘭各有一篇博文指責俄羅斯之外,其他博文的基調是倡導美國與俄羅斯在敘利亞、伊朗、朝鮮和烏剋蘭事件中進行政治與軍事閤作。

根據自我呈現理論,在競爭型公共外交中,一方往往采用凸顯自身信譽的策略來強化自身正麵形象。在終止敘利亞內戰、促進伊朗和朝鮮無核化等方麵,美國在國際輿論中自我呈現的是“承擔國際責任的道義形象”。 因此,在這類事件中,美國沒有貶損俄羅斯,反而呼籲閤作,提升自己的國際信譽。 例如2015年7月27日的博文:“我們和其他6個國傢共同達成瞭協議,其中五個是我們的朋友和盟國……中國、俄羅斯、德國、法國和英國……他們像我們一樣認識到威脅……懷著信念認為我們能夠……追蹤伊朗的項目,知道他們在做什麼,並追究他們的責任”;2016年5月3日的博文:“我們與國際敘利亞支持小組的所有成員,以及特彆是與俄羅斯一道,參與一項……旨在恢復停止敵對行動……的努力……”;以及2017年9月20日的博文:“……聯閤國安理會最近兩次以15票對0票一緻通過瞭對北朝鮮進行嚴厲打擊的決議,而且我想感謝中國和俄羅斯同安理會其他所有成員一道投票贊成實施製裁……”。這類博文通常也能引起中國網民的興趣,評論都超過100條。 就俄羅斯而言,敘利亞、伊朗和朝鮮議題並非涉及俄美關係的關鍵議題。

在所有美駐華使館樣本博文中,引發反饋熱潮的是2015年11月6日的一條博文:“在俄羅斯聖彼得堡一個很不起眼的大樓裏,數以百計的工作人員在‘因特網研究機構’中不分晝夜地倒班,每班工作12小時。但與其名稱恰恰相反,這裏所從事的主要是造假而非研究。在這裏,他們秘密地設置瞭數以韆計的僞造的社交媒體賬戶,以蠱惑公眾輿論來反對西方。”該博文末尾還附瞭一篇以《人們想問卻又不敢問的有關“網絡巨魔”的事實真相》為題的長博客。該博客試圖以內幕報道的形式,嚮受眾揭示俄羅斯如何僞造各種社交媒體賬號混淆視聽,虛假宣傳。該博文被轉發6120次,獲贊2137次,在被評530條之後,管理人員將其設置為禁止評論。 這類博文帶有典型的“宣傳戰”色彩,在美駐華使館涉俄樣本博文中很少齣現。 這類博文不一定能在網民中引起預期的正麵反饋,否則美駐華使館也不會將該條博文設置為禁止評論。

▲ 近日英美俄再次就烏剋蘭問題展開微博“宣傳戰”。圖源:新浪微博

3 “微博之戰”與美俄外交政策

從兩國使館的“微博戰”來看,俄羅斯進攻性更強,美國錶麵上更溫和。錶1說明,就發文比例而言,兩國使館的涉中國議題旗鼓相當。 但涉對方議題錶明,俄羅斯更把中國視為與美國爭奪受眾的“戰場”,這與兩國外交政策的定位密不可分。

錶1 兩國使館涉對方和涉中國的博文數據統計(截至2017年12月11日)

*涉及中國的博文是以“中國”或“北京”為關鍵詞在兩大使館微博進行檢索所獲得的數量,去除中國和北京同時齣現的重復博文,即減掉以“中國+北京”為關鍵詞的博文數量。

美國很早就意識到信息技術革新對外交場域的影響。奧巴馬上台後提齣瞭“新媒體外交”和“全民網絡外交”理念,非常重視發揮社交媒體的公共外交功能。 美駐華使館雖然並非第一個在華設立新浪微博賬號的駐華使館,但目前在粉絲數和發帖量上都首屈一指。曾任美駐華使館新聞發言人的理查德・布安甘的說法反映瞭美國對微博公共外交的重視。 美國把微博作為與中國人討論意見、分享信息的首選平台,希望微博成為美國對中國公眾的公共外交窗口,通過提供美國政治、文化、曆史、價值觀以及美中關係的時事,以期影響數量驚人的潛在受眾。 有研究指齣,美國駐華使館微博不僅與中美關係的總體變化保持同步,不少議題還試圖呼應中國的國內時政和網絡輿論焦點。可見,美國駐華使館微博不僅旨在讓中國受眾瞭解美國社會,還不失時機地試圖影響中國網民對中國政府的態度,甚至希望乾預中國的互聯網政策和發展。美國沒有選擇在微博外交這個競爭場域中跟俄羅斯針尖對麥芒,而是希望把自己打造成一個“道義擔當者”,以柔剋剛。

與之相反,俄羅斯以美國為靶標的意圖非常明顯。在普京政府領導下,俄羅斯希望重建對國際新聞和通訊渠道的控製權,擴大俄羅斯的國際影響力,同時遏製美國的影響力。 2005年12月開播的“今日俄羅斯”已在全球形成針對美國的競爭態勢。“今日俄羅斯”在美國成為受歡迎的外國電視頻道,收視率僅次於英國廣播公司(BBC)的世界新聞,在美國視頻網站上成為首個點擊量過百萬的電視新聞頻道,在全球100多個國傢擁有6.3億觀眾。“今日俄羅斯”的議題設置以反美為軸心,希望在美國受眾和全球受眾心目中顛覆美國的正麵形象。“後蘇聯時期的俄羅斯以明確的反美立場取代瞭蘇聯時期的意識形態之爭,在非議美國的群體中獲得不少支持。”“今日俄羅斯”常將美國描述為陰謀傢,將自己描述為與美國或西方霸權鬥爭的勇士。本研究發現,俄羅斯針對美國的博文也采用瞭同樣的策略。

這種定位顯然與俄羅斯的外交戰略和國內民情相呼應。2013年《俄羅斯聯邦對外政策構想》第13條明確指齣: “當代全球競爭錶現為文化競爭,民主和市場經濟原則背後是不同的價值取嚮和發展模式之間的競爭。” 第15和20條公開譴責美國無視聯閤國安理會的權力,以保護平民之名武力推翻主權國傢,濫用“軟實力”和人權理念對主權國傢施加政治壓力,乾涉其內政,破壞其內部穩定。第20、38和41條強調俄羅斯將廣泛運用新信息通訊技術,運用影響外國社會輿論的有效手段,將俄羅斯在主要國際問題上的立場、行動和外交倡議等完整準確地傳達給國際社會,讓自己獲得世界各國的客觀認知,並通過提供必要的國傢支持增強俄羅斯媒體在全球信息空間的地位。相關統計顯示2012年俄羅斯精英群體將美國視為威脅的比例為48.1%,2016年這個數字迅速攀升至80.8%。這樣來看,俄羅斯駐華使館微博劍指美國的意圖就很容易理解瞭。俄羅斯認為其在當今世界上直接而全麵地受到西方尤其是美國的、包括輿論在內的各種壓力,亟待重塑俄羅斯的國際地位。

前文曾經提到,2012年俄使館樣本博文基本都在談體育,2013年後明顯轉嚮強硬,這個變化說明普京在第三個任期中形成瞭新的俄羅斯外交構想。 從2013年開始,俄羅斯公共外交更加注重爭奪國際話語權、彰顯國傢主體性。 2016年5月後,俄駐華使館樣本博文基本都在談文化,呈現齣一個柔和的戰略轉嚮,這與2016年4月底開始特朗普作為共和黨候選人的身份逐漸明朗並於5月26日基本鎖定提名之間似乎存在某種較為緊密的相關性。2016年11月9日,特朗普在美國總統競選中勝齣後,俄駐華使館微博即刻推送一條博文:“普京總統祝賀特朗普贏得美國大選,並希望能與特朗普共同工作,使俄美兩國關係走齣危機。”這是奧巴馬2012年11月6日競選連任成功後都沒有的“禮遇”。這當然無法證明特朗普與普京之間“暗通款麯”,但的確說明俄羅斯希望在特朗普任內調整俄美關係。俄羅斯外交人員也公開錶示理解特朗普需要平衡來自國會的壓力,希望兩國總統能有機會認真會談,找到解決兩國之間現存問題的路徑。就此而言,微博在一定程度上成瞭探察兩國關係的晴雨錶。

4 美俄競爭型公共外交的效果

美俄兩國“微博公共外交”的競爭策略不同,一方主打正麵塑造,另一方主打負麵競爭;一方溫和示人,另一方咄咄逼人,但是這種差異可能隻是形式上而非實質上的。 這是因為,在競爭型公共外交中,雙方的主要目的不是雙邊的協調、談判與閤作,而是競爭針對受眾或第三方的說服力、解釋力和正當性。事實上,國傢要想在網絡空間開展公共外交,當然都少不瞭引導公共輿論,影響情感傾嚮,構建心理認同。那麼,就整體傾嚮而言,俄國“戰鬥檄文”式的和美國“道義共情”式的博文,哪一種更能引發積極的情感共鳴,獲得更多的正嚮情感呢?本文對兩使館樣本博文評論數超過100的博文進行情感極性分析,並提供瞭樣本示例(參見錶2)。

錶2 兩使館新浪微博博文評論情感極性示例

總體而言,隻有政治熱點議題纔會引發網民熱議,議題“對抗性”越強,熱議度越高,這種相關性在錶2中俄羅斯兩條關於烏剋蘭的議題和美國指責俄羅斯網絡造假的議題最為明顯。 相對而言,文化、體育、經濟類議題很少引發人們的興趣,評論數多為十幾或幾十。在政治性議題中,無論是“戰鬥檄文”式還是“道義共情”式的博文,所獲的情感支持沒有本質差異,基本都以負麵情感為主,這很大程度上與網民的政治信念相關。

由於受眾在理解信息的時候會進行“意義協商”,他們總是依據自己所在群體的主流文化、社會與政治信念、態度及規範來詮釋信息,所以任何國傢的公共外交活動都無法指望受眾完全按照各國自身意願來理解信息。 個體對國際關係的認知基調是一種長期形成的情感傾嚮,包括對國傢間關係的觀念、對特定國際事件或行動的情感反映等,通常伴隨個體的政治社會化而形成,一旦形成就非常穩定,除非國際局勢發生重大變化,不會輕易改變。 這類觀念“頑固”又簡單。在遇到相關國傢的信息時,它會自動跳齣來發揮“過濾”作用。比如,網民喜歡在評論俄羅斯使館博文時討論中俄曆史上的領土爭端;在俄羅斯將烏剋蘭危機比作德國對波蘭的入侵時,指責俄羅斯“賊喊捉賊”。網民喜歡在評論美國使館博文時討論美國的“上帝選民”定位問題;在美國譴責巴黎恐怖襲擊時,指責美國雙重標準。這在很大程度上可以解釋兩國旨在影響中國網民的博文無法獲得預期效果的原因。

就網絡用戶而言,個體判斷還受一小撮“微妙而又決定性地影響著網絡政治”的“微博大V”的影響,它展示瞭意見領袖如何在網絡空間發揮“兩級傳播”的功能。這在一定程度上也佐證瞭現代社會的個體交流比大眾傳媒更能影響人們的態度。轉載或者獲評較多的博文通常都是因為“微博大V”的“助推”。比如《俄羅斯指責美國藉烏剋蘭事件,意圖把歐盟拖入這一衝突》的博文在獲“@司馬南”轉發後,又被轉發瞭174次。再如《俄羅斯把烏剋蘭事件比作二戰德國入侵波蘭》的博文,被波蘭前駐華大使“@巡迴大使霍米茨基”迴應後又獲6717次轉發,然後在“@五嶽散人”轉發後又獲458次轉發等等,在此不一一列舉。這些網絡大V的基調往往決定瞭博文情感極性的基調。作為意見領袖,他們把自己的“好惡”“傳染”給瞭普羅大眾。美國非常重視知名博主的影響力,原因大概就在於此。

最後,在錶2中,俄羅斯關於金磚國傢和空間站的兩條博文為何獲得如此一緻的負麵評論?特彆是空間站的那篇博文,屬於非政治博文,通常不會引起網民的興趣。分析評論內容,可以發現這兩篇博文有些“不閤時宜”。2014年7月17日的熱點議題是馬航空難,俄羅斯卻在談金磚閤作,所以大量網民在評論區讓俄羅斯就馬航事件作齣說明。2012年7月16日,俄羅斯炮擊進入日本海俄羅斯專屬經濟區的中國漁船,造成惡劣後果,俄羅斯卻在談空間站議題,所以遭到瞭大量網民在評論區的指責。 這錶明對於突發的危機事件應利用新媒體“即時”處理,避免錯失“自我閤理說明”的良機,進而陷入被動應對的窘境。

盡管“新公共外交”的理念更注重對話與閤作,但競爭型公共外交依然是各國處理彼此關係的常用手段,社交媒體為這種競爭提供瞭新的場域,各國都希望藉此影響受眾。但是,即便有信息技術的助力, 基於雙重標準的露骨“宣傳戰”往往適得其反,這是因為經曆瞭政治社會化的受眾通常對這種形式有著某種本能的反感,公共外交主體需要充分理解深嵌於目標國傢文化的民眾信念體係。 當然,公共外交主體仍然可以藉助新媒體塑造正麵形象,如發布不針對第三方的雙邊或多邊閤作以及文化、經貿、科技類的信息,盡管獲評有限但情感傾嚮都較為積極。同時,如果能夠影響網絡公眾人物的態度,藉助他們的“兩級傳播”功能,往往可以事半功倍。此外,競爭型公共外交也是危機外交的重要形式,對於可能損及本國形象或引發爭議的議題,充分發揮新媒體的“即時性、互動性”等特點,早發聲、多發聲,可以達到增信釋疑的良好效果。不過,無論何種形式的公共外交,單純增加文字與圖像的跨國流動“量”不一定會增進理解,反倒可能帶來偏見和麯解,隻有從“質”上提升自身形象或者理解他國,纔是更好地理解和處理國際關係的關鍵。

*文章原刊於《國際論壇》,篇幅所限,注釋從略。

*聲明:本文僅代錶作者個人觀點,不代錶本公眾號立場

數字經濟智庫

政治學與國際關係論壇

為瞭更好的服務數字中國建設,服務“一帶一路”建設,加強數字經濟建設過程中的理論交流、實踐交流。來自中國數字經濟以及“一帶一路”建設領域的專傢學者們成立瞭數字經濟智庫,為數字中國的建設添磚加瓦。商務部原副部長魏建國擔任名譽院長,知名青年學者黃日涵、儲殷等領銜。政治學與國際關係論壇是數字經濟智庫旗下的專門平台。

分享鏈接

tag

相关新聞

俄烏衝突波及全球,印專傢:印度將成為亞洲最大輸傢之一

中方是否采取措施保障烏剋蘭安全?外交部迴應

超百萬人逃離烏剋蘭,他們去哪兒瞭

趙明昊:拜登政府印太戰略的新意與睏境

拜登正在滔滔不絕,後麵乾啥呢?

梅根哈裏妄想當兼職王室成員惹眾怒,九成公眾拒絕王子王妃迴英國

美國也對俄羅斯“寡頭”資産下手,可行性多大

美媒爆拜登政府反俄猛料:加大力度在俄政界招間諜

美國防費用達曆史最高,比中俄印英等加起來還高,真正意圖已暴露

波蘭急瞭!再使一“絕招”硬剛俄羅斯,背後的野心卻早就藏不住瞭

俄烏談判取得重大進展,美法德意英稱將加強對俄製裁

以色列首都特拉維夫郊區突發恐怖襲擊,槍手當街掃射緻死5人

歐洲:能源“去俄羅斯化”將付齣怎樣代價?

剋宮:任何情況下俄美都有必要對話,這符閤兩國和全世界利益

15∶0!安理會通過一重要決議草案,中美俄等15國罕見達成共識

美方:協助調查東航客機失事相關人員已獲簽證,最快本周啓程赴華

普京新聞秘書:俄羅斯將不會與任何人討論剋裏米亞問題

巴鐵能否度過難關?總理突遭彈劾後錶態:是外國資助陰謀,有證據

澤連斯基評價俄烏新一輪談判:看到“積極信號”,但不會“縮減防禦努力”

俄烏雙方錶示將繼續談判進程

俄羅斯外長拉夫羅夫將訪問印度引關注,印媒:將溝通俄烏局勢等問題

特殊時期,美俄特使赴華,王毅外長將親自會見,中美俄有要事相商

當選總統後,尹锡悅首次會見文在寅,兩人沒提李明博也沒提樸槿惠

俄烏局勢剛剛降溫,3月31日,俄外長將到訪中國?汪文斌正式錶態

烏總統說烏俄新一輪談判釋放積極信號 俄法總統通電話討論烏剋蘭局勢

俄羅斯宣布從基輔撤兵,烏剋蘭彆高興太早,頓巴斯或成主戰場

外媒:馬剋龍告訴普京,西方“不可能”用盧布買俄天然氣

剋裏姆林宮歡迎烏方開始有具體書麵提議,但認為談判“沒有突破”

第34夜過去瞭,烏剋蘭局勢最新進展!

早安·世界|第五輪談判結束,俄決定減少在基輔等軍事活動

首爾爆發抗議!美國在韓國境內搞生化試驗,5000萬人天天擔驚受怕

三大消息:中印達成重要共識,多國力挺普京,美四國對話搖搖欲墜

俄羅斯拿捏歐洲“命門”!想買天然氣就用盧布結算,沒有商量餘地

被打服瞭?烏剋蘭欲與俄簽和平協議並點名中國作擔保,汪文斌迴應

拜登在波蘭連放狠話:不讓普京繼續掌權俄羅斯,要讓盧布變成壁紙

透視俄烏衝突下的國際關係,中方扮演什麼角色?丨北京觀察

俄體育部長:將與閤作夥伴共同製定一個定義體育標準的新體係

美國下年度軍費預算齣爐,中國被列為“首要目標”,應該緊張嗎?

尼泊爾拒絕烏剋蘭提齣的要求

歐洲亂局和美俄對抗,對中國是戰略風險,還是新的戰略機遇?