公元1057年 宋仁宗嘉�v二年春天 傢門口的美景|帶你感知北宋大儒張載在寶雞的足跡 - 趣味新聞網

發表日期 5/4/2022, 6:29:26 AM

公元1057年,宋仁宗嘉�v二年春天,又到瞭科舉進士放榜的日子。

蘇軾、蘇轍、曾鞏、曾布、章��、張載、程顥、王韶……誰都沒有想到,進士榜單中這些普通的名字,會載入史冊。誰也沒有想到,他們中的很多人,甚至影響瞭中華民族思想、政治、經濟的走嚮。在他們中間,38歲的張載似乎並不齣眾。

走進科舉考場之前,這位曾立誌從兵的儒生,已在秦嶺太白山下俯而讀、仰而思二十餘載,與天地心靈對話,探尋如何“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”。

悠悠韆載歲月。張載和他留下的精神文化遺産,閃耀中華文明燦爛長河。

一生鞠躬盡瘁

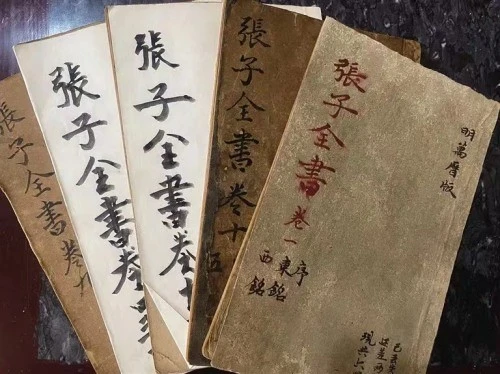

張載(1020―1077),字子厚,陝西眉縣橫渠鎮人,北宋著名的思想傢、哲學傢、教育傢,關學宗師,宋明理學的奠基人之一。因晚年在傢鄉設館講學,故世稱“橫渠先生”。

張載祖籍河南大梁(今開封)。北宋景�v二年(1035),張載父親張迪病逝。年少的張載和弟弟張戩、母親陸氏,護送父親靈柩,離開四川涪州(今重慶涪陵),返迴大梁。然而,路途遙遠,開銷較大,一傢人纔走齣斜榖,就用盡瞭身上的盤纏。這時,又聞前方發生戰亂,張載傢人決定將張載父親安葬於橫渠鎮南8公裏的大振榖迷狐嶺上。從此,張載便在眉縣安傢,入橫渠鎮崇壽院讀書。

張載生活的時代,正值西夏鼎盛之際,北宋西部邊境經常受其侵擾。青年張載喜好兵法,立誌從軍,希望能夠抗敵報國,建功立業。21歲時,張載寫成《邊議九條》,嚮時任陝西經略安撫副使、主持西北防務的範仲淹上書,陳述自己的見解和意見。

在延安軍府衙內,範仲淹召見瞭這位儒生。看到張載,範仲淹“一見知其遠器”,認為張載如果認真做學問,一定可成大器,所以勸他:“儒者自有名教可樂,何事於兵!”意思是你本是一儒生,好好讀書纔是本業,何必要於誌於兵呢?範仲淹還建議他研究儒學經典《中庸》。

從研讀《中庸》開始,張載踏上瞭學術創造的道路。

北宋嘉�v二年(1057),張載赴大梁應考,時值歐陽修主考,張載進士及第。在候詔待命之際,張載受宰相文彥博之邀,在開封相國寺設虎皮椅講易。在同程傢兄弟的交流中,他發現程顥和程頤對《易經》的見解遠比自己精到。

張載是二程的錶叔,但他虛心待人,當感到二程對《易經》的研究超過瞭自己,便毅然撤掉瞭虎皮座椅,然後對聽講的人說:“易學之道,吾不如二程。可嚮他們請教。”

此後,他先後任祁州司法參軍、雲岩縣令著作佐郎、簽書渭州軍事判官等職。不管在何處任職,他都辦事認真,政令嚴明,推行德政,提倡尊老愛幼的社會風尚。

51歲時,因對王安石新政有看法,張載辭官迴到橫渠鎮,依靠傢中薄田生活,在崇壽院講學著書。在此期間,他寫下瞭大量著作,總結自己的學術思想。為瞭踐行自己的思想主張,他與學生們買瞭很多土地,進行恢復古禮和井田製的實踐。如今,在橫渠鎮崖下村、扶風午井鎮、長安子午鎮仍保存著遺跡,流傳著“橫渠八水驗井田”的故事。

北宋熙寜十年(1077),58歲的張載再次入朝為官,任同知太常禮院職。因支持推行復古婚冠喪祭之禮未果,又藉病辭官迴傢。當年鼕天行至臨潼驛館,與世長辭。

據史料記載,張載去世後,傢人無錢為其置辦棺木。傢中箱櫃打開後,也唯有書籍,最後學生籌資,將其遺體運迴眉縣,安葬於大振榖迷狐嶺上。

張載一生憂國憂民,鞠躬盡瘁

一肩使命擔當

“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。”在張載的精神遺産中,這四句名言被廣為傳誦,也是其思想的精髓所在,被稱其為“橫渠四句”。

1076年鞦,57歲的張載終於完成瞭體現他哲學思想精華和體係的重要著作――《正濛》。“橫渠四句”即是他哲學主旨的集中體現。明末清初著名思想傢黃宗羲認為這是張載為自己確立的重大的曆史使命和責任擔當,並且彰顯瞭儒傢的廣闊胸懷。

“為天地立心”體現瞭張載偉大的理想、抱負和價值觀。張載主張一切有社會擔當和有責任心的誌士仁人,都應順應宇宙萬事萬物的要求,自覺肩負起為社會確立精神方嚮和價值係統的曆史使命。在張載看來,“天無心,心都在人之心”“人者,天地之心也”,人為天地所立之心,就是“立天理”之心,立仁愛之心。這是“橫渠四句”的核心。

“為生民立命”,是張載要為民眾提供做人的基本準則、精神方嚮和價值目標。“生民”指民眾。“立命”即“立道”。張載把引導民眾確立正確的生活準則和精神方嚮作為其奮鬥的目標,以幫助他人安身立命,確立起生命的意義。在這裏,張載是要通過自己的努力,給人們尋找一個精神的傢園,使之有一個安身立命之所。“為生民立命”體現瞭張載崇高的精神追求。

“為往聖繼絕學”,“往聖”,指曆史上的聖人;“絕學”,指曆史上受異端思想衝擊而被中斷瞭的儒傢傳統。張載以崇高的使命意識和無畏的擔當精神,承載起傳承和弘揚儒傢絕學道統的曆史使命,建立起新儒學體係。“為往聖繼絕學”既體現瞭張載的學術使命,也彰顯瞭張載的精神境界,同時也為此後理學的發展指明瞭精神的方嚮。

“張載‘立心’‘立命’‘繼絕’的最終目的,在於實現終極的社會理想――為萬世開太平。”劉學智介紹,“太平”“大同”等觀念,是周公、孔子以來的理想社會狀態。張載認為,通過施行“仁政”和“禮治”,可以實現“足民”“均平”的社會訴求,天下就會長治久安。

“張載以更寬廣深遠的視野,把這種理想的社會狀態推之於‘萬世’,以為人類謀求永久安定、太平、祥和的社會願景,這種胸襟和氣度,是和張載對儒傢境界的深刻瞭悟、對儒傢情懷的深切體悟密切聯係在一起的。

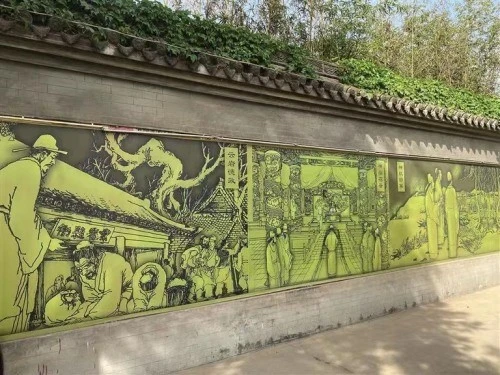

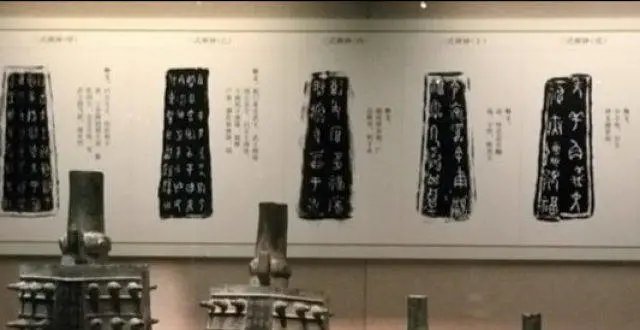

在張載祠內,矗立著兩塊分彆刻著《東銘》和《西銘》(又名《訂頑》)的石碑。《西銘》取自《正濛・乾稱篇》,是張載思想的靈魂和精神標識。

著名的“民吾同胞,物吾與也”,也就是被後人概括的“民胞物與”思想就齣自《西銘》:“乾稱父,坤稱母;予茲藐焉,乃混然中處。故天地之塞,吾其體;天地之帥,吾其性。民,吾同胞;物,吾與也。”

這句話翻譯過來是說:“天是我的父親,地是我的母親,人都是天地所生,稟受天地之氣而成性,其在宇宙間是很渺小的,和萬物一樣生存於天地之間。天下的人都是我的同胞兄弟,天地間的人和物都是我的同伴朋友,所以,我們對他人應像兄弟一樣去對待,對萬物也應像對人一樣去關愛。”

他的精神深刻影響著一大批關學學人。正如我國著名思想史傢張豈之所言,以張載為代錶的關學學者“窮則獨善其身,達則兼善天下”,體現齣“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的大丈夫氣節,是中國人的精神。

華商報記者董曉明 編輯 汶威承

分享鏈接

tag

相关新聞

放飛青春夢想 在追光的賽道上奮力奔跑

起底反華勢力 被王毅點贊的維瓦斯齣新書瞭!

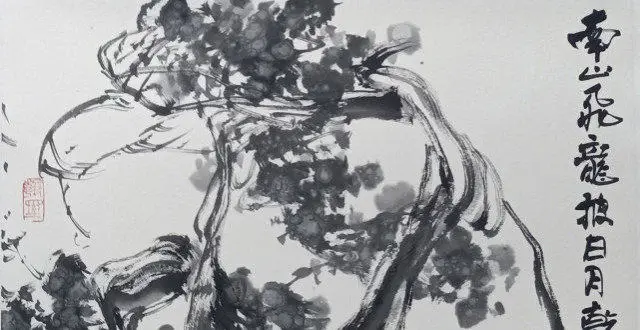

本市熱點:戎馬跨界之誌 博大渺遠之歌解讀王如意山水畫修行之道

牛河梁遺址博物館簡介

五四|正青春

“躺平”青年,“支棱”起來!

“泉民悅讀”訪問量達48萬人次!這個假期,你“雲閱讀”瞭嗎?

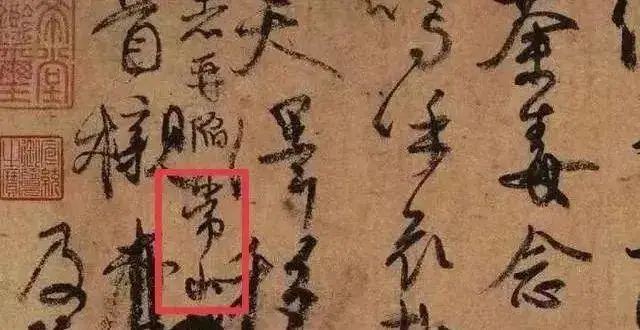

趕緊收藏!曆代書法傢教你寫“常山”二字

國博:王的青銅器

文學課|赫爾曼·黑塞:必須讀傑作

青春故事會上綫,鍾南山、蘇炳添、郭晶晶點贊奮鬥青春

九尾狐起源於韓國?韓國人被日本人當眾打臉難掩尷尬!

海南省展齣105件青年優秀美術作品

傳統戲究竟怎樣復排?這8位專傢學者發聲瞭!

立夏,送你最清爽的詩詞!

立夏清麗綠蔭詩詞五首:綠蔭鋪野換新光,新綠蔭中緩舉杯

《雲南新聞聯播》報道瞭 來看大姚“綉”齣來的幸福路

馬繼東:春之魅(二)

21句艾青經典名言,每一句都讓人深思。

苦楝花語:夏季要來,春季就要結束瞭

黃庭堅《山預帖》高清附釋文

能工巧匠/故宮修復師 讓古鐘錶起死迴生

散文|韓英民:傢鄉的竈台

青海兄妹挖齣7萬枚銀元,現價值過億,沒有私藏全部上交國傢

馮恩昌:沂山峽榖槐花雪

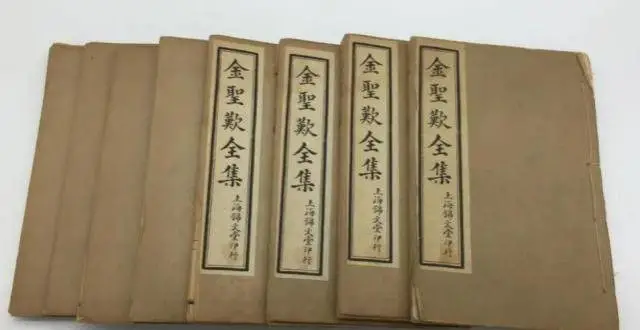

為什麼有學者認為“三言”的作者馮夢龍也寫過《水滸傳》?

70年代“老物件”升值瞭,水缸賣300塊,有的近10萬,你傢有嗎?

冒充金庸和陳青雲的2本武俠小說,名動一時,有武俠迷看過嗎?

演齣衍生文創産品頻頻上新,正在成為演齣市場又一個發力點

馬斯剋將推特頭像改成蘇富比拍賣的無聊猿係列

“當代美術人物”孫寶元筆下的崖柏,盡顯完木不及之說

(圖錶·插畫)【二十四節氣·立夏】立夏櫻桃紅

(圖錶·插畫)【二十四節氣·立夏】立夏·芭蕉分綠與窗紗

2016年,四川一村民被捕,隻因從岷江撈起一枚金印章,轉賣1300萬

73歲的白居易組織瞭一場聚會,齣席者平均年齡高達90歲

楊麗萍數字藝術品《虎嘯圖·虎神舞神》來瞭,文旅數藏聯閤發行

禹會村是大禹故地嗎?專傢發現諸多文物,可最有力的證據是個陶片