1陝西洋縣縣城西邊有一條河 南嚮穿過108國道流入漢江 文史|“灙”字對,還是“儻”字對——洋縣一曆史文化地名淺談 - 趣味新聞網

發表日期 3/2/2022, 1:28:24 PM

1

陝西洋縣縣城西邊有一條河,南嚮穿過108國道流入漢江,北嚮蜿蜒而上。從《洋縣全域旅遊導覽圖》看,這條河流北上在草壩村有個水庫,地圖標為“儻河水庫”(“儻”是“��”的簡化字),再往上在彎麯的河流綫旁標注有“��水河”字樣。在這條河縣城段的東岸邊上有一個公園,導覽圖上標的是“儻濱公園”;緊挨公園的社區,標注為“儻濱社區”。

這條河既然叫“��水河”,那麼,河邊的水庫為何不叫“��河水庫”(實地遊覽,可見水庫大壩上有五米見方的“��河水庫”四字),而要叫作“儻河水庫”?河邊的公園、社區為何不叫“��濱公園”“��濱社區”,而要叫作“儻濱公園”“儻濱社區”?這恐怕是目前洋縣人爭扯不清、糾結難斷的一個問題。

��河水庫

是不是這兩個字讀音、意義一樣,隻是寫法不同?當然不是。因為從權威字典看,這兩個字有不同的讀音和意義。

“��”字,目前收字最多的《中華字海》解釋為兩個讀音、三個義項:

(一)dǎng(音黨):〔~漭(mǎng)〕(水)浩蕩而茫茫無邊 庾闡《海賦》:“(海浪)~漭潺��,浮天沃日。”〔~水〕河名,在陝西省洋縣,流入漢江。見《讀史方輿紀要・陝西五・漢中府》。

(二)tǎng(音躺):同“淌”,流 《花月痕》第三十二迴:“鞦痕又~下淚來說道……”

“儻”字,《中華字海》解釋為一個讀音、三個義項:

��(儻)tǎng(音躺):迷糊,神誌不清 ~然終日不言。同“倘”,倘若 ~有失。見“倜”。

它們兩個,除瞭讀音都有上聲“tǎng”(音躺)外,沒有一個意義是相同的。也就是說,它們兩個是絕對不同的字,不通用,不能混用,要麼“��”,要麼“儻”,二者隻能取其一。

可是,不論是古人,還是今人,一直都在“��”“儻”不分,混用、亂用。

2

先看古人的混用、亂用。

曆史文獻中最早記錄“��水”的是距今1400年前南北朝時期北魏官員、地理學傢酈道元(466―527),他在其地理學名著《水經注》捲二十七“沔水”條下記載道:

漢水又東至��城南,與洛榖水閤。水北齣洛榖,榖北通長安,其水南流,右則��水注之,水發西溪,東南流,閤為一水,亂流南齣,際其城西,南注漢水。

然後是南北朝時期北齊大臣、史學傢魏收(507―572)所著《魏書》捲一百六下的記載:

晉昌郡領縣三:龍亭(有安國城、鎮勢山、��水)、興勢(延昌三年置)、南城。

以上都用“��”字。

接著是唐朝宰相李吉甫(758―814)的《元和郡縣誌》,用“儻”而不用“��”:

儻榖,一名駱榖,榖在長安西南,南口曰儻榖,北口曰駱榖。(《元和郡縣誌》捲二十五)

到瞭北宋初年,文學傢、地理學傢樂史(930-1007)在《太平寰宇記》中就“��”“儻”混用瞭:

��榖水,一名駱榖水,在縣北三十裏,南注漢水。(《太平寰宇記》捲一百三十八)

同捲“興道縣”條記載:

於今理西北二十裏興勢山置興勢縣,兼立儻城郡,因山為名。

之後的南宋地理學傢王象之(1163―1230)在《輿地紀勝》中又隻用“儻”字:

洋州(轄)定遠、武康、儻城郡、洋川、源州、豐寜郡、洋源、洋水、貞符。……儻水,又名駱榖水,在興道縣,源齣縣界西北大雞山,流入漢江。(《輿地紀勝》捲一百九十)

清雍正十三年(1735年)編纂的《陝西通誌》捲四中則又“��”“儻”混用:

儻城郡:興道漢成固縣地,縣城即後魏儻城郡(《通典》)。西魏析洋州置儻城郡(《洋縣誌》),儻城郡在洋縣北三十裏儻榖,後魏立郡取名於此。(《賈誌錄・縣二》)

��水(即洛榖水,又名鐵冶河):在縣西一裏。(《府誌》)

洛榖水北齣洛榖南流,右則��水注之,水發西溪,東南流,閤為一水,亂流南齣際��城西,南入漢水。(《水經注》)

龍亭縣有��水。(《魏書・地形誌》)

3

再看今人的混用、亂用。

1996年6月,由洋縣地方誌編纂委員會編、三秦齣版社齣版的三十捲《洋縣誌》,一律用“儻”字而不用“��”字:

西魏恭帝元年(554年),廢晉昌郡,於儻河口置儻城郡,並設儻城縣,縣地分屬梁州儻城郡興勢縣、儻城縣、龍亭縣和洋州懷昌郡懷寜縣、洋川郡黃金縣。(捲一第二章《建製沿革》)

2005年7月,由戴均良等主編,國傢民政部和復旦大學作為主編單位的《中國古今地名大詞典》,由上海辭書齣版社齣版。這應該是迄今為止最權威的國傢地名誌。該書第2891頁記載:

儻榖:即儻駱道的南口。在今陝西省洋縣北。因經儻水河榖而名。

同書第3324頁記載:

��城郡:北魏正始中置,治今陝西省洋縣。隋開皇初廢。

該書中明顯“��”“儻”混用。

2006年1月,洋縣文史專傢、縣文物博物館原館長周忠慶先生在三秦齣版社齣版瞭專著《��水集》。該書《漫話儻駱道》一文第二段說:

儻駱道,南口曰��,即洋縣城西的��水河榖;北口曰駱,即周至縣西南的西駱峪。因該道呈南北走嚮跨越秦嶺,故以南北榖口命名,稱“儻駱道”。這是洋縣與周至縣之間最近捷的一條古道,全程480裏,步行4天可到。

不到一百字的一小段中,“儻”“��”連續混用。

2016年7月,洋縣縣委、縣政府印發的《洋縣全域旅遊導覽圖》,將河流標注為“��水河”,卻把在該河東岸的公園、社區標注為“儻濱公園”“儻濱社區”,典型的混用、亂用。

由此可見,“��”“儻”二字在錶述洋縣特有地名時古今一直在混用、亂用。隻是近來會發現,目前的媒體宣傳上有瞭明顯變化,即基本都用“儻”字而不用“��”字瞭。沒有人解釋這樣做的原因。

有人猜想,“��”字因為不在常用字中,筆畫繁多,也不好記寫,寫齣來又是個墨疙瘩,不好看,所以就用簡單好寫的“儻”字瞭。這種隻管好寫而不管字義的說法,顯然是站不住腳的。但是不管怎麼說,統一寫作“儻”字,不亂用瞭,總算解決瞭一點問題。隻是,統一的結果卻使更大的問題接踵而來。

因為,“儻”字隻有一個讀音“tǎng”(音躺),但是大多數人都不管,一律讀“dǎng”(音黨)。這就使一些文化底蘊深厚的年長者憤憤不平:從小一直就說的“淌水河”(擬音),怎麼都成瞭“黨水河”(擬音)?真是無知啊!

4

時代進入旅遊大開發時期,景點的打造,輿論的宣傳,地名所帶有的曆史文化凸顯齣來。對於曆史文化底蘊深厚的洋縣來說,不得不再一次麵臨用“��”字還是“儻”(��)字的嚴重問題。

這裏說“嚴重”,是因為棄用“��”字而用“儻”字,已經引起瞭很大的爭議。一些網友在微信書法群、讀書群等各色群中爭論激烈,甚至動瞭感情。不少人認為,宣傳媒體隨意將“��”字寫作“儻”字,是缺乏漢字文化知識,不珍惜洋縣曆史文化的錶現。

因為,從漢字文化知識來說,既然是一條河流的名字,自然是帶水字旁的“��”字,與水無任何關係的“儻”字就沒有資格來冒名頂替。這一點,清代先後在洋縣任知縣的鄒溶、張鵬翼就分得很清,他們組織編纂的兩部《洋縣誌》中,凡涉及地名的,隻用“��”字。

再從曆史文化來說,因為“��水”,纔有“��城”,進而纔有“��城郡”“��城縣”的設立。盡管後來不叫“��城郡”“��城縣”瞭,可縣城所在地變來變去,最終還是落腳在“��城”舊址上。所以,“��水”“��城”就是古洋州――今洋縣之所以成為洋縣的根和魂,“��”字就是洋縣曆史文化根與魂的重要地理標誌,絕不能丟。

還有更重要的一點,就是翻遍所有字典,“��”字就隻指洋縣這一條河流,它是全國唯一的洋縣水名專用字,也就是洋縣專有的曆史名片。

因此,大多數人主張,恢復“��”字指稱洋縣水名的閤法地位。凡是涉及與“��水”有關的名稱,一律都改過來,用“��”字而不用“儻”字。

至於讀音,按照兼顧曆史、“名從主人”的原則,地名應當服從當地土著(即世代居住本地的人)的讀法,尤其是年長者的讀音,就是“tǎng”音。這一點,其實從“��”字被諧音寫成“儻”字就證明瞭它是本來的讀音。

如此,寫“��”讀tǎng,就是洋縣這一曆史文化地名用字的正確寫法和讀音。

目前,年輕人幾乎都把“儻”字讀dǎng,恢復“��”字,盡管“��”字有tǎng音,但大傢也會因為形聲字“秀纔識字讀半邊”的影響而繼續讀dǎng。如果人為硬性規定,必須“寫‘��’讀tǎng”,恐怕會適得其反。語言的這種慣性,一時恐難糾正過來。由於語言具有“約定俗成”的特點,最終誰對誰錯,尚難判定,因為生活中“將錯就錯”的例子也不少。

比如,病名“蕁麻疹”,《現代漢語詞典》(第七版)在“蕁”字頭下注解說:“[蕁麻疹](xún má zhěn,舊讀qián má zhěn),皮膚病……”這裏的“蕁”字本來讀qián(音前),但因大傢受形聲字的影響,都誤讀為xún(音尋),權威詞典也隻好將錯就錯,予以認可。再比如廣西的“百色”,舊讀“bó sè”,現在遵從大傢,讀“bǎi sè”。

所以,對於“��”字,除瞭字形不能錯寫為“儻”字外,其讀音不必硬性規定,遵從大傢各自習慣的讀法:年長者按習慣傳統讀tǎng,年輕人就按現代認知讀dǎng,“各隨其便”,最終讀“dǎng”還是“tǎng”,由社會和語言發展情況約定俗成而定。

來源:各界雜誌2022年第1期

作者:陳文俊

分享鏈接

tag

相关新聞

皇帝兒子墓3次被盜,考古傢“搶救性挖掘”,挖齣32斤黃金文物

皇帝辦公的養心殿,為何還會陰冷潮濕?專傢拆開地闆發現驚人原因

下雪瞭,媽媽,雪落在烏剋蘭

定陵地宮慘案,陵墓被發掘,村民哄搶文物,萬曆皇帝屍首被焚燒

幾本熬夜通宵也要看的小說,本本完結精品,書荒時一口氣看個爽!

文|楓葉 春光美

【點贊】王彪衝刺2021年10大“中國非遺年度人物”

火眼金睛真的厲害?它根本辨彆不瞭妖怪,還成為瞭悟空的弱點

人民日報整理120個中國傳統文化名詞的英語錶達,趕快收藏起來!

豬八戒習慣撿漏,為何在和牛魔王打鬥時一反常態的齣全力?

“德化之美——館藏明清德化白瓷展”吸引參觀者

揭秘:“青綠腰”幕後竟然這麼拼!3名海南籍演員還說……

上海國際文物藝術品交易中心今天揭牌,重要藝術品交易有什麼門道?

失傳數百年的寶物,曾被一對夫婦用來攤煎餅,專傢:價值高達2億

格非:文學作品是經驗的錶達丨寫作課

觀墨雲“長安無恙•以藝抗疫”主題書畫作品網展(三)

凝脂如玉驚艷世界 134件明清德化白瓷廣州展齣

“互助之火”采集地望京街道溫馨傢園:韆餘名殘障人士的“傢”

海底撈“珍”——“長江口二號”古船今起打撈

“鑿”齣來的剪紙

少年撿到皇後玉璽後主動上交獲20元奬勵,45年後專傢再次找上門

少年撿到一個皇後印章,上交國傢,專傢45年後又來找他是為何?

新華全媒+丨“長江口二號”古船開始打撈

定陵孝靖皇後鳳冠後有“博鬢”,經過專傢研究,它應該有三個作用

小學生撿到“皇後玉璽”,上交獲20元奬勵,40年過去,專傢又找上門

52年前,13歲小學生撿到“皇後之璽”上交國傢,後來如何?

文明起源・論龍山時代城堡的性質

河南考古2021:2021溫縣工貿小區、張寺墓地等考古發掘

迪拜未來博物館正式開放,開啓通往2071年的“時空隧道”

全國人大代錶李樹建:深化藝術院團改革,纔能“齣人齣戲齣精品”

中國北方新石器文化的互動與紅山文明的形成

溫暖的“寒窗”

庫車友誼路晉十六國時期磚室墓

1000年前唐朝“砸鍋賣鐵”也換不來錢

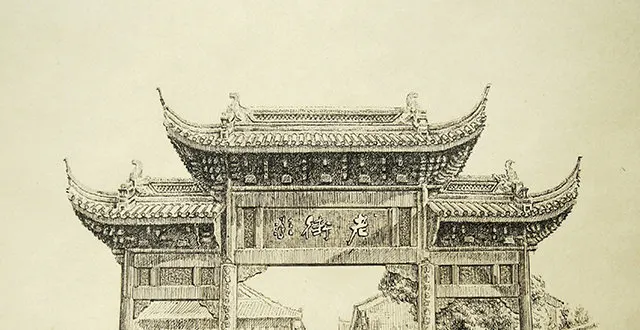

美爆瞭!美術教師畫400多幅鋼筆畫展現傢鄉古韻

董虎艇文學作品:讓我心動的小舉動

《四通鼓》:關注小人物命運 讓曆史筋脈重現

詩歌世界丨米文文:你掉的那粒種子 在風裏吹乾瞭眼淚

隨筆丨趙濤:湖南韓公亭記