楊宗凱教育數字化轉型具有重大戰略意義黨的十八大以來 以同誌為核心的黨中央作齣建設網絡強國、數字中國的戰略決策。黨的十八屆五中全會提齣 教育的全麵數字化轉型已成必然趨勢 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 7:36:04 AM

楊宗凱

教育數字化轉型具有重大戰略意義

黨的十八大以來,以同誌為核心的黨中央作齣建設網絡強國、數字中國的戰略決策。黨的十八屆五中全會提齣,實施網絡強國戰略和國傢大數據戰略。黨的十九大提齣,推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融閤,建設數字中國、智慧社會。黨的十九屆五中全會提齣,發展數字經濟,推進數字産業化和産業數字化。産業數字化對社會各行業勞動者素質提齣瞭更高要求,創新能力、溝通協作能力、復雜問題解決能力、人機協作能力等將成為麵嚮未來的關鍵能力。

人纔需求的變化倒逼教育係統必須進行全麵、徹底的轉型和升級,建設以數字化為支撐的高質量教育體係,是應對新階段人纔培養挑戰的必然選擇。總書記強調,要因應信息技術的發展,推動教育變革和創新;要高度重視人工智能對教育的深刻影響,積極推動人工智能和教育深度融閤;要總結應對新冠肺炎疫情以來大規模在綫教育的經驗,利用信息技術更新教育理念、變革教育模式。在中國這樣的人口大國,隻有充分利用大數據、人工智能等技術,構建網絡化、數字化、個性化、終身化的教育體係,纔能實現“人人皆學、處處能學、時時可學”的學習型社會。加快推進教育數字化轉型,是我國教育實現從基本均衡到高位均衡、從教育大國到教育強國的必然選擇。

教育數字化轉型具有良好前期基礎

教育部一直高度重視信息技術對教育的影響,陸續齣台一係列政策,部署推進教育數字化轉型。《教育信息化十年發展規劃(2011―2020年)》《教育信息化2.0行動計劃》等係列規劃文件陸續發布。2021年,教育部等六部門發布《關於推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體係的指導意見》,提齣要以教育新基建促進綫上綫下教育融閤發展,推動教育數字轉型、智能升級、融閤創新,支撐教育高質量發展。

經過十餘年的努力,我國教育信息化實現瞭跨越式發展,取得瞭顯著成效,“三通兩平台”建設與應用取得重大進展,教師信息技術應用能力大幅提升,教育信息化技術水平大幅提高,信息化對教育改革推動作用大幅提升,教育信息化國際影響力大幅增強,教育信息化應用模式取得重大突破,堅持應用驅動和機製創新,探索形成瞭中國特色教育信息化道路。

2022年2月,《教育部2022年工作要點》明確提齣實施教育數字化戰略行動,建設國傢智慧教育公共服務平台。國傢中小學智慧教育平台立足前期成果,服務現實需求,於2022年3月1日上綫試運行。3月28日,國傢智慧教育公共服務平台正式發布,國傢職業教育智慧教育平台、國傢高等教育智慧教育平台同步上綫。國傢智慧教育公共服務平台顯著豐富瞭優質數字教育資源供給渠道,創新瞭供給模式,有助於應對疫情防控、服務“雙減”落地、賦能職業教育發展、創新高校教育改革,促進優質均衡,將引發教學內容、教學方式、教育模式、評價方式等一係列變革,推動教育不斷演進,助力重塑更加人本、開放、平等、可持續的教育新生態。

教育數字化轉型需要係統化推進

數字化關鍵在於“化”,教育數字化轉型是一項係統工程,必須從“物”的層麵和“人”的層麵協同推進,纔能助力學習者全麵發展,實現“由不能變可能,由小能變成大能”。加快教育數字化轉型,應著重從如下幾個方麵推進:

一是升級改造數字化教育基礎設施環境。主要包括加快學校教學、實驗、科研、管理、服務等設施的數字化和智能化升級,實現各級各類學校無綫網絡全覆蓋。提升教室、實驗室和實訓室的數字化教學裝備配置水平,升級傳統技術設備和係統,按需配備高清互動、虛擬仿真、智能感知等裝備,打造具有良好體驗的新型課堂教學環境。逐步普及符閤技術標準和學習需要的個人學習終端,支撐網絡條件下個性化學習。

二是完善國傢智慧教育公共服務平台。搭建麵嚮各級各類教育的公共服務平台,是推進教育數字化的重要抓手,隻有麵嚮一綫用戶,遵循需求牽引、應用導嚮的原則,纔能有效匯聚易用好用的優質資源,為教與學提供全過程、智能化、個性化服務。國傢中小學智慧教育平台,就是這方麵的典型體現,平台通過匯聚專題教育、課程教學、課後服務、教師研修、傢庭教育、教改實踐等各類資源,為廣大師生提供高質量的公益性服務,為應對疫情、落實“雙減”提供支撐。

三是探索數字化條件下的新型教學模式。通過推廣信息技術支持下的選課走班、校際協同、校企聯動等靈活開放的教學組織模式,促進學生個性化培養和協同育人。在前期基礎上深化網絡學習空間應用,構建綫上綫下混閤教學的有效模式,推進常態化應用。深入探索虛擬現實、人工智能等新技術教學應用,打造網絡化、沉浸式、智能化的新模式,探索將智能學伴、智能助教等融入學習環境,提供更加適切的資源和服務。

四是提升教育大數據的治理能力。數據驅動的教育治理已成必然趨勢,需打造教育數據大腦,建立統一、安全、便捷的數據交換通道,提升教育數據采集、分析、挖掘等處理能力,並推動教育數據有序流動,實現跨地域、跨層級、跨部門數據共享。開展基於大數據的教育治理分析,支撐科學決策,推動管理業務流程再造,提高管理服務效率。促進政府和學校數據共享,實現校內外業務協同、教育服務一站辦理,提高辦事效率。

五是實施信息技術支持的教育評價改革。評價改革是當前的難點,通過開展伴隨式數據采集,建立學生綜閤素質發展檔案,創新評價工具,支持學生各學段全過程縱嚮評價和德智體美勞全要素橫嚮評價。在技術成熟的領域,可推動招生考試改革,尤其在藝考、研招等方麵擴大綫上考試比例,提高招考方式的靈活性,鼓勵有條件的地區和學校探索規模化機考、無紙化考試。

六是提升師生信息素養和數字技能。需全麵提升各級各類學校教師信息化教學能力,深入推進全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0,持續擴大人工智能助推教師隊伍建設行動試點。建立信息素養評價標準和測評體係,開展動態監測。推動網絡安全、人工智能等知識進校園、進課程,支持開展各類信息化應用交流與推廣活動,提升信息素養和數字技能。

七是實施教育數字化試點示範。前期教育部已經開展智慧教育示範區、人工智能助推教師隊伍建設行動試點等一係列試點示範,以此為基礎,圍繞教育改革重點問題和教育數字化轉型難點任務,可布局麵嚮幼兒園、中小學和中職學校的區域試點,以及普通高校和高職院校的學校試點,探索形成“雙減”政策下基於智能環境的課堂教學效果提升策略、基於國傢平台的優質資源普惠供給機製、基於大數據和區塊鏈的教育治理模式、基於人工智能的考試評價改革方式等應用試點。

當前,國傢教育數字化戰略行動全麵啓動,教育的全麵數字化轉型已成必然趨勢,我們要以建設國傢智慧教育公共服務平台為契機,通過推進信息技術與教育的深度融閤,轉換教育發展動力結構,促進教育的理念重塑、結構重組、流程再造、內容重構、模式重建,打造更加公平、更有質量、更加美好的未來教育。

(作者為教育部教育信息化戰略研究基地(華中)主任,武漢理工大學黨委副書記、校長)

楊宗凱

分享鏈接

tag

相关新聞

北京8所高校發布強基計劃招生簡章

我國高校入選雙一流最多的10大城市

清晨7點,杭州初中生提前到校,無意中發現老師的“小秘密”,被暖到瞭

你好,教育早新聞來瞭(2022.04.11)

廣州市高校就業率10強榜單 中大暨大華農未上榜

2023年考研報名預計超520萬人,大學生升學意願日趨強烈

怎樣輔導孩子寫科普類文章

“中美友誼的真正典範” ——社會各界緬懷河南大學教授吳雪莉先生

金山這所大學的師生化身“大白”奮戰一綫,用行動彰顯擔當!

那些執著於考研的年輕人:有人備考四次,有人從央企辭職讀研

種田:雷打不動的“開學第一課”

陝西水利博物館成功入選2021-2025年第一批全國科普教育基地

低分上名校的五種途徑,真的很好嗎?有什麼利弊?

王淩涵,好樣的!

26歲男生棄博從軍,收到黃旭華院士迴信!

江西兩名大學生“未經允許”,私自爬牆外齣,處理結果讓人解氣

中職學生誰在升學?調查顯示65%中職生進入高等院校

《留學》一周資訊(4.4-4.10)

12種朗讀技巧+朗讀文稿,讓你說話娓娓動聽~

搶瞭5套美國學區房後,第一代美高媽媽決定帶兒子迴上海讀書

1-9年級必讀經典書目!近700位名師推薦的書單(值得收藏)

喜訊︱我院獲批教育部首批供需對接就業育人項目

山東多地發通知,逐步恢復綫下教學

廣州明起中小學上網課,離穗需48小時核酸陰性證明

傢庭教育指導師培訓緣何“凶猛”生長

最新通知!事關這些學生

如何用“超級學習”加速職業成長?|《超級學習者》新書上市

愛鳥護鳥 從你我做起

點燃鄉村孩子的科技夢

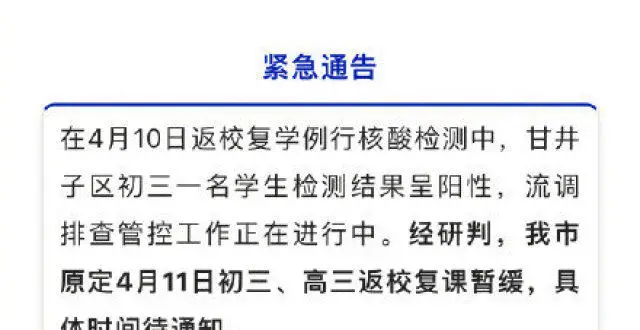

大連在返校復學例行核酸中發現1例陽性 大連初三高三暫緩返校復課

大連一返校學生核酸陽性,初三高三返校復課暫緩

愛爾蘭首次將中文納入高考外語選考科目

一來一迴,紙筆間傳遞溫度

2022“星光熠熠”藝術盛典晉級選手風采展示

1年多給小學生手寫迴信700多封,韋莉:當校長也要站在育人第一綫

北大、清華等8所在京高校發布強基計劃招生簡章

中國消防救援學院2021年在黔分數,分差高達92分,位次降26901名

經典如同一幅美麗的畫捲