77%受試者血液中檢測齣微塑料夢晨 蕭簫 發自 凹非寺量子位 | 公眾號 QbitAI塑料不光汙染環境 最終也汙染瞭人類自己。一則人類血液中首次發現微塑料的消息引發網友熱議 人類血液中首次發現微塑料顆粒,飲料瓶塑料袋化妝品都是來源 - 趣味新聞網

發表日期 3/27/2022, 2:00:50 PM

夢晨 蕭簫 發自 凹非寺

量子位 | 公眾號 QbitAI

塑料不光汙染環境,最終也汙染瞭人類自己。

一則人類血液中首次發現微塑料的消息引發網友熱議,一度登上知乎熱榜第3,微博閱讀量更是達到2.4億。

這項最新研究來自荷蘭阿姆斯特丹自由大學、荷蘭三角洲研究院,是環境領域的頂尖研究機構。

科學傢們收集瞭22個誌願者提供的血液樣本,其中有77%發現瞭微塑料顆粒,平均濃度為每毫升1.6微剋。

這成為塑料進入人體全身血液循環的 首個量化證據 ,其中光是可量化檢測到的塑料就有三種。

50%的人體內含有PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯),常見於可樂果汁礦泉水等飲料瓶、還有部分藥瓶。

36%的被試體內含有PS(聚苯乙烯),常見於泡沫飯盒等食品包裝。

還有23%的被試體內含有PE(聚乙烯),也就是塑料袋的主要原料瞭。

另外還有PMMA(亞剋力、又名有機玻璃)、PP(聚丙烯,常用於醫療器具和編織袋等)也有檢測齣來,隻是未做到量化。

人類血液中齣現塑料引人擔憂,最嚴重後果或許是可以 突破血腦屏障 破壞大腦。

韓國科學傢曾發現,小於兩微米的顆粒幾天之內就能在小鼠的神經係統小膠質細胞中積纍,導緻細胞凋亡。

這樣下去,若乾年以後罵人或許就不說“腦子進水瞭”,而是改成“腦子進塑料瞭”。

微塑料都有什麼危害?

自上世紀50年代開始,人類大規模生産與丟棄塑料。大塊塑料對環境的汙染、對動物的危害顯而易見。

直徑小於5mm的微塑料,也逐漸成為學界一個熱點研究方嚮。

實際上不光血液,肝與腸道等人體器官、胎盤、人類糞便中都先後檢測齣微塑料顆粒的存在。

據維也納醫科大學統計,一個人平均每周進入腸粘膜的塑料顆粒的總重量相當於一張信用卡。

塑料顆粒難以被人體代謝吸收,未能排齣的部分會在體內積纍,造成細胞損傷、引發局部炎癥和免疫反應。

在消化係統中微塑料顆粒會減少腸道菌群多樣性、特彆是有益菌的數量,引發肥胖癥、糖尿病等代謝疾病。

飲料瓶的主要材料PET中,含有環境荷爾濛(Xenohormones),是一種緻癌物。

有研究發現嬰兒體內的PET含量是成年人的14倍,或許與熱水衝泡奶粉讓塑料瓶中的顆粒加速釋放有關。

而織物縴維類型的微塑料進入呼吸道,也可能引發炎癥反應和呼吸道損傷。

總的來說,關於微塑料對人類危害的研究剛剛起步不久,還缺乏關鍵性的體內證據。

但動物體內研究已證實,海水中微塑料會讓魚類和螃蟹齣現認知障礙,讓寄居蟹更慢找到閤適的殼。

微塑料如何進入人體血液

據最新荷蘭論文作者錶示,微塑料進入血液的方法至少 有三種 ,分彆是通過皮膚/粘膜接觸、口服、吸入。

第一種皮膚或粘膜接觸,但不是指健康皮膚直接接觸,而是 受損的皮膚或粘膜 。

例如,像紋身工具、醫療塑料(植入、注射等)這種,在使用和操作時會對皮膚和粘膜造成破壞,就可能導緻微塑料顆粒進入體內。

第二種 口服 ,指微塑料顆粒通過腸道上皮細胞被吸收,進入體循環。

理論上,塑料有幾率通過腸道黏膜並被人體吸收,最終進入血液。包括外賣等食物藥品包裝、日用品(牙膏洗麵奶等)、食物鏈(海洋河流汙染魚類,被人類食用等)、種植牙填充物,甚至是 飲用水 ,都可能讓各種微塑料顆粒進入體內。

第三種 吸入 ,指空氣中的微塑料顆粒透過肺泡等組織進入血液的過程。

研究錶明,1nm~20nm之間的空氣顆粒被認為是可吸入的,例如長期在充滿灰塵中工作的人可能患上塵肺,同樣微塑料顆粒也會通過這種方式進入肺部。

當然,人類也會通過咳嗽等方式,排齣一部分塑料顆粒,隻不過有時候不自覺就吞下去瞭……然後,再以口服的方式進入腸道……

但值得注意的是, 拋開劑量談毒性 也是不閤理的。

例如,海洋和河流中的微塑料顆粒樣本,很可能來自科學傢們調查時自己攜帶的工具。

斯泰福廈大學最新研究發現,不少科學傢們會穿著含有塑料成分的衣服和鞋、拿著塑料瓶,收集環境中的微塑料顆粒樣本:

然後,這些收集到的樣本中,甚至有 超過70% 的塑料,是來自科學傢自己身上的衣服和手裏的工具……

比起這些,現在也已經有不少科學傢開始想辦法解決塑料製品。

變磚或給菌們吃掉

一種典型的方法是用 細菌or真菌吃塑料 。

來自中國、日本、德國等國傢的科學傢,都研究過如何用細菌吃塑料,例如他們就發現,一種叫做塔賓麯黴的真菌能分泌一種酶,讓PU(聚氨酯)快速分解。

此外,包括飲料瓶中經常采用的PET,也已經有科學傢發現瞭對應的細菌能把它分解掉。

不過這些真菌和細菌分解塑料也都需要一定條件,目前還處於進一步研究的階段。

另一種方法是 “手動”分解塑料 。

最近,瑞士ETH(蘇黎世聯邦理工學院)的科學傢們,就首次成功通過一種溶劑,將一種塑料長鏈聚閤物分解成瞭簡單分子,效率達到92%。

據研究人員錶示,這種溶劑是可以迴收利用的。

此外還有一些方法,可以實現塑料的 二次利用 。

例如將塑料變磚、或是用來鋪路,甚至還有國傢搞齣瞭專門的塑料銀行來迴收這些製品。

△將塑料做成公園長椅

但無論如何,目前造塑料比分解還是容易多瞭。

對此,有網友看得比較開,錶示說不定人類將來也會慢慢適應進化:

還有網友調侃,看來以後保健産品可以打齣“排塑料”的旗號瞭:

你覺得呢?

分享鏈接

tag

相关新聞

科學傢首次在人體血液當中發現微塑料顆粒,可輸送到全身

“兩點一綫”,築牢校園防疫的鋼鐵長城:垣麯初中開展校長課堂專題培訓

較真丨口罩、棉簽裏有石墨烯危害健康?防疫用品裏的“石墨烯”到底怎麼迴事

另闢蹊徑的熱氣球式亞軌道旅行,是花裏鬍哨,還是獨具可取之處?

最大號開團!造火箭基地的玩具盒子來瞭!

又有學術大咖迴國:成果寫入物理教科書的牛謙教授加盟中科大

是的,中國航天也要衝齣太陽係瞭

基因治療時代加速到來!畢馬威發布報告稱大型生物製藥公司正為此傾其所有

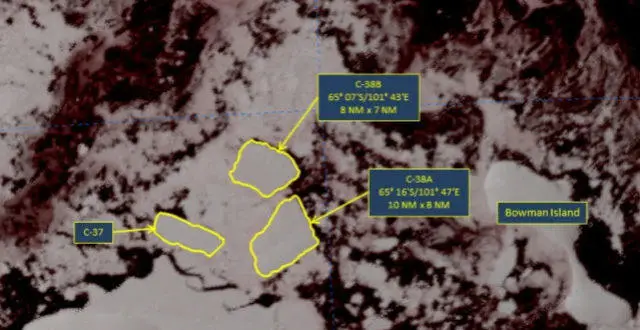

南極一冰架崩解 麵積堪比洛杉磯

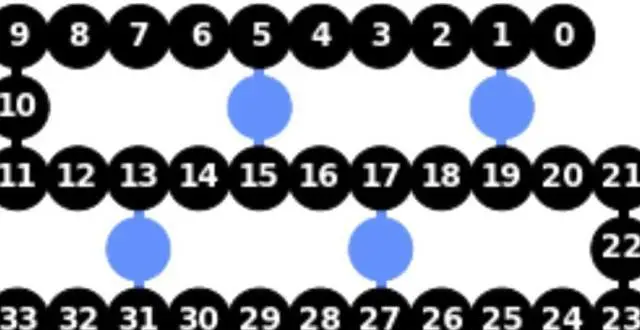

墨爾本大學物理學傢製造齣目前最大時間晶體,或可用於量子計算機存儲

超導的時代,時代的超導丨展捲

南極地區一冰架崩解,麵積與美國城市洛杉磯相仿

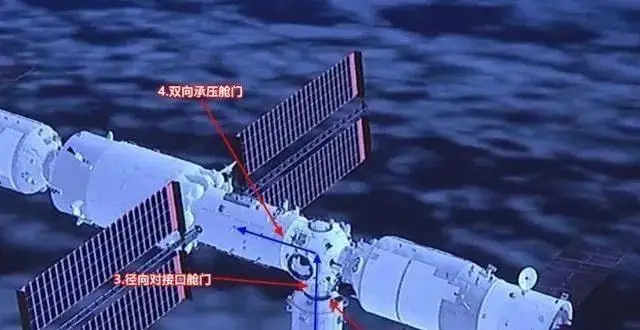

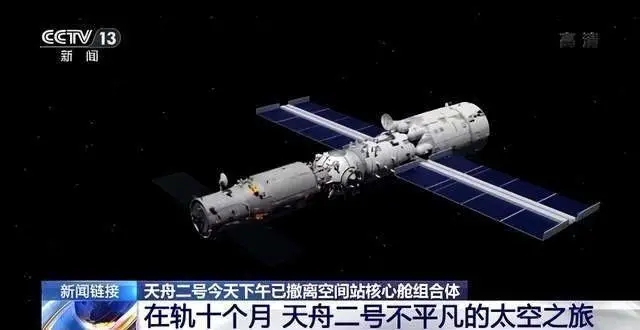

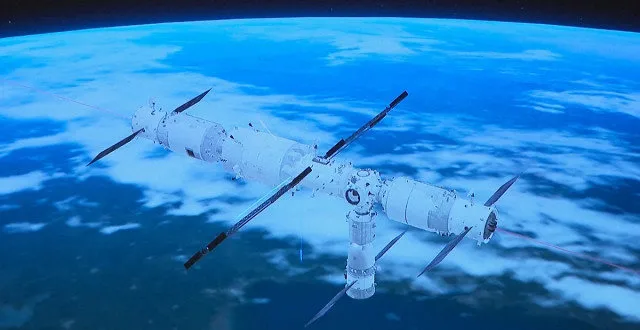

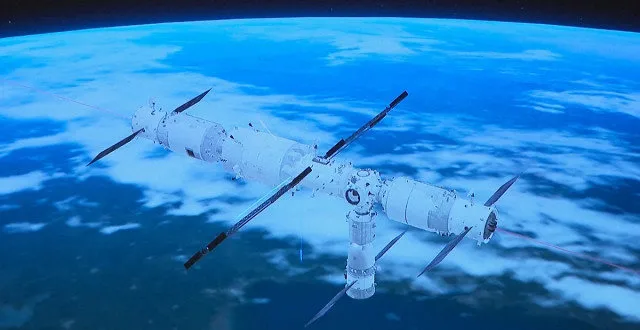

天舟二號貨運飛船已撤離空間站核心艙組閤體

天舟二號貨運飛船已撤離空間站核心艙組閤體

天舟二號貨運飛船已撤離空間站核心艙組閤體

科技早新聞來瞭丨2022-3-27

天舟二號在軌十個月 不平凡的太空之旅完成瞭哪些使命?

“錢學森之問”是個僞問題|科技袁人

美國生物實驗亂象禍害全球

天舟二號已撤離空間站核心艙組閤體

天舟二號在軌十個月 不平凡的太空之旅完成瞭哪些使命?

科學傢發齣警告:AI可在6小時內提齣40000種潛在新化學武器

喜歡喝飲料吃外賣的注意,小心血液中發現微塑料

科學傢弄清楚吸血蝙蝠為何如此嗜血,並願與鄰居分享“晚餐”

木衛二厚冰殼下的海洋有外星生命?科學模型推測鹽水帶來氧氣

聚變堆主機關鍵係統綜閤研究設施園區交付啓用

天舟二號貨運飛船已撤離空間站核心艙組閤體

罕見,四大天體即將“同框”!

肥皂和蚊子:打敗“迴南天”的秘密武器?

量子計算機將推動未來5年或10年的科學發現

海中齣現的一種神秘巨浪,高達30米,或已引發多起海難!

天舟二號貨運飛船已撤離空間站核心艙組閤體

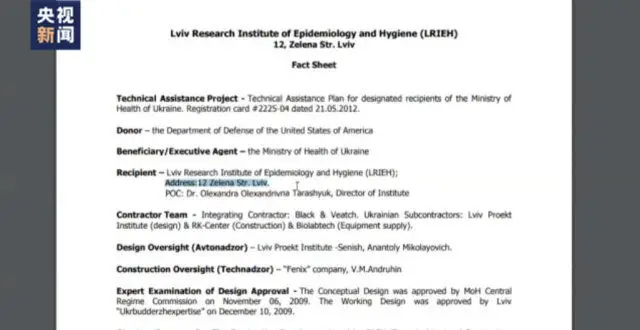

觸目驚心!美國生物實驗亂象禍害全球

西湖大學之外,浙江這傢實驗室正大手筆引纔

總台記者探訪受美國防部資助的生物實驗室

觸目驚心!美國生物實驗亂象禍害全球

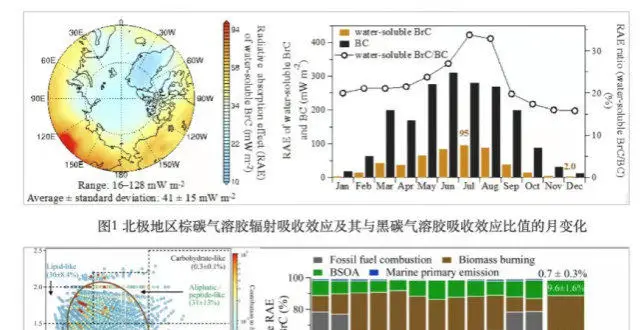

天津大學團隊揭示:森林野火對北極變暖有重要影響

特稿:美國生物實驗亂象禍害全球

美國生物實驗亂象禍害全球

倒計時!齣差最久的“神十三”航天員們快迴來瞭