我們生活在由八顆行星圍繞一個太陽運行的行星係統中 或許我們已經習慣於此。但放眼整個宇宙的更多行星係統 什麼?第二顆恒星?你確定太陽係裏有? - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 11:36:53 AM

我們生活在由八顆行星圍繞一個太陽運行的行星係統中,或許我們已經習慣於此。但放眼整個宇宙的更多行星係統,僅僅擁有一顆恒星並非它的常態。實際上,諸如兩顆恒星圍繞著一個共同的點,或者圍繞著它們的重心運行的雙星係統,纔是宇宙中是普遍存在的一種雙星係統。這便引起瞭許多科學傢的好奇,為什麼我們的太陽是獨立的?還是說太陽也有它的“孿生兄弟”?

也許在一個係統中擁有兩顆如此靠近的恒星聽起來是不穩定的,但更令人震驚的是,宇宙中甚至有許多行星係統中有更多的恒星,我們稱之為多星係統。相似的,我們的宇宙中也有類似的雙黑洞係統,它們由兩個黑洞(有時是超大質量的黑洞)組成,與雙星係統類似,它們也繞著同一個點鏇轉,這種現象被認為是源於很久以前星係閤並的結果。我們的太陽也是這樣形成的,並且有許多研究錶明,也許宇宙中的恒星都是這樣成對形成的,接下來我們介紹一種關於英仙座分子雲的研究:

宇宙中有這樣一片星雲,叫做英仙座分子雲,它是許許多多年齡不到400萬年的新恒星的傢。在2017年,一項英仙座分子雲中的恒星年齡的調查似乎錶明,每一顆恒星,至少是大多數恒星在它們誕生時都有一個伴侶。

於是我們類比到我們的太陽,它是否也有它的孿生兄弟?當然,如果它如果真的有孿生兄弟,它的孿生兄弟又在哪呢?

這個疑問滋生瞭許多假說,其中最奇特的當屬“復仇女神假說”瞭。1984年,兩組物理學傢獨立發錶瞭有關地球周期性大滅絕的學術論文。其中有一種假說認為,這些周期性的滅絕都是由2600萬年以內的彗星撞擊地球導緻的,並且這其中一定有什麼導緻這些撞擊的原因。而根據他們的研究,産生這些彗星撞擊的原因就是復仇女神星;復仇女神星是距離太陽1.5光年的第二顆恒星,每隔2600萬年左右就會擾動奧爾特雲中遙遠的星體,並將它們拋嚮地球。

在1988年,理查德 穆勒(研究該理論的物理學傢之一)甚至就此主題寫瞭一本書,名為《復仇女神:死星》。

他們的想法是,復仇女神星必須是一顆紅矮星或褐矮星,而這兩類恒星都隻能通過紅外技術和攝譜儀纔能看到,在20世紀80年代還沒有研究齣這樣的儀器。

穆勒承認,隨著科技的發展,“涅墨西斯星”的存在與否可能被證實,也可能被否定,但是,在論文撰寫之初,這一猜想是無法證實的。對於那些相信“涅墨西斯星”存在的人來說,是“涅墨西斯星”的重力影響瞭某顆小行星的路徑,並導緻瞭生物大滅絕。時至今日,“涅墨西斯星”這一理論並不能再像之前一樣引起廣泛關注瞭,並且這一說法經過分析論證後相信的人也越來越少瞭。

首先,這一理論提齣的根據是地球上齣現物種大滅絕的周期平均為兩韆六百萬年一次,而這個根據本身已經很有爭議瞭,並且從來沒有被證實過。其次,雖然白堊紀晚期恐龍的滅絕很可能與小行星撞擊有關係,但是在此之前的幾次恐龍滅絕事件卻不一定與此相關。

而且,事實上研究人員對究竟有幾次生物大滅絕事件還眾說紛紜。甚至,被廣泛接受的“五次生物大滅絕”,周期並不是兩韆六百萬年,也不是一定是因小行星撞擊引起的。

當我們瞭解奧爾特雲這一理論後,“涅墨西斯星”背後的科學理論好像更加站不住腳。奧爾特雲是太陽係最遙遠的地方,在此之外的物體已經超齣瞭太陽的引力範圍,不會受到太陽係引力的影響。雖然奧爾特雲還未被直接觀測到,但是科學傢天文學傢們都普遍相信他的存在,它距離太陽係最近有2000個天文單位,最遠有200,000個天文單位,也就是最遠約3.2光年。根據猜測,“涅墨西斯星”是在距離地球1.5光年以外的位置上,是一個影響奧爾特雲中的冰彗星和小行星軌道的絕佳位置。

但是,奧爾特雲真的那麼容易被影響到麼?或許事實上不是這樣。七萬年前,由一顆紅矮星和一顆褐矮星組成的雙星係統――舒爾茨星闖入瞭太陽係,最近距離太陽係中心僅有0.82光年,這個距離比涅墨西斯星近瞭不少。舒爾茨星是真實存在的,現在距離我們22光年左右,但是它當時造訪太陽係時對彗星的影響微乎其微。一個脫離奧爾特雲衝嚮地球的彗星,要經過數百萬年的時間纔會到達地球,時間十分充足,但是我們目前還沒發現有彗星前來地球造訪的蹤跡,在彗星分布中齣現的峰值,也通常都被解釋為“星係潮汐”引起的。

如果肖爾茨星的從太陽係穿行而過並未給我們帶來災難,那麼復仇女神之星(涅墨西斯星)似乎不可能有足夠的影響力讓奧爾特雲的彗星通過大片真空區以兩韆六百年為周期的與地球相撞,太空很少如此可靠和可預測。當然,這些理論沒有站住腳,多年後許多科學理論都被否定瞭,這也並不是慕勒的錯誤 。 我們今天擁有紅外測量的優勢,人們為專門尋找紅矮星和褐矮星,建造瞭能夠看到可見光譜之外的專業望遠鏡。

在1997年至2001年間, 雙微米全天空巡天(也稱為2MASS),發現瞭各種我們之前從未知曉的新天體 ,遺憾的是並未發現復仇星 。美國宇航局的寬視場紅外巡天探測器(WISE)在2009年發射後一直在收集數據。然而,同樣,這顆距離地球約1.5光年的紅矮星仍舊未被發現,不過,WISE發現瞭Luhman 16:它由我們已知的褐矮星組成,距離我們一共6.5光年。按道理來說,如果我們可以用我們目前的望遠鏡觀測到Luhman 16,那麼我們也應該能夠觀測到一直難以找到的復仇星,但不幸的是,這個發現更多是被大多數科學當作復仇星不存在的證據。

盡管如此,對於復仇星的缺席我們仍無法解釋.。假設恒星成對形成的想法是正確的(也可能不正確),即使復仇星是不真實的,那麼也必須有某個太陽伴星在某個地方。但最簡單的解釋往往是最好的,現在有越來越多的科學傢和宇宙學傢認為,太陽很久以前就與一顆伴星形成瞭,但那顆伴星早已離開。英仙座分子雲中嚮我們展示的恒星如何在雙星中形成的相同恒星,也錶明這些恒星有可能分裂並彼此遠離,並且這種現象在太陽形成以來過去45億年的任何時候都很容易發生。考慮到這一點,太陽的孿生兄弟(如果存在的話)也不一定是復仇星所暗示的那種惡意的、不祥的力量,這也是很多人認為它應該有一個更友好的名字。

但最終,涅墨西斯星很少被單獨談論。人們通常將它和太陽係中另外一顆,據說能影響遙遠的彗星的神秘天體――第九行星聯係起來。那些相信其中一個理論的人往往同時相信其他的理論。其中一個最離譜的理論認為,有很少證據錶明存在的第九行星實際上正在環繞著涅墨西斯星運動,如同整個太陽係的副本一般。

另一個流行的話題是和這兩個基於假設存在的物體有關的賽德娜。賽德娜是一顆遙遠的微型行星,有著極端不正常的橢長軌道。對於一些涅墨西斯星和第九行星理論的支持者來說,如果賽德娜被拉到離太陽如此遠的位置是因為那裏有另外一顆恒星,或者至少是由於那裏有受那顆恒星控製的另外一顆行星,那麼賽德娜總體的奇異性就可以被解釋。當然,也有其他的理論解釋瞭為什麼賽德娜的軌道如此不尋常,其中包括一種理論,認為它在很早以前被一顆古老的流氓行星改變瞭方嚮。

但是,隻要還存在未知的因素,支持存在第二顆恒星的理論傢們就至少還有一絲希望。盡管目前的科學確實不利於涅墨西斯星存在理論。如果它是真實存在的,它應該早已經在過去幾十年內多次的紅外巡天調查中被探測到。盡管如此,“我們的太陽曾經有過一個雙胞胎,並且那個雙胞胎現在也可能在銀河係的任何地方,或者在更遙遠的地方。”這樣的想法確實令人激動。宇宙的奧秘永遠能讓你瞠目結舌。

銀河是一座包括瞭我們太陽係的星係。銀河這個名字描述瞭它在地球人視角中的相貌:在夜空中由許許多多肉眼無法分辨的恒星匯聚而成的一束朦朧的光帶。銀河這個術語是從希臘語中的Via lacteal 翻譯而來,來自德語中的γαλακτικ κ κλο (galaktikos k klos),意為“乳白色的圓環“。【20】【21】【22】銀河從地球上看為帶狀,因為我們是站在它的內部去觀察它圓盤狀的結構。

在1610年,伽利略通過望遠鏡,首次將銀河發齣的光帶分成來自不同恒星發齣的光綫。直到1920年早期,大多數天文學傢認為銀河囊括瞭宇宙中的所有恒星。【23】緊接著1920年,天文學傢哈洛・沙普利和希伯・柯蒂斯就埃德溫・哈勃的觀測結果進行瞭一場偉大的爭論,觀測結果錶明銀河隻是眾多星係中的一員。

銀河是一種據估計可觀測直徑在十萬到二十萬光年的棒鏇星係。最近的計算機模擬結果錶明,暗物質區域也有一些可以被觀測到的恒星,因此對銀河直徑的估計可能擴展到將近兩百萬光年。【12】【13】有著數個伴星係的銀河是本星係群的一部分。本星係群是室女座超星係群的一部分。而室女座超星係群本身又是拉尼亞凱亞超星係團的一部分。【25】【26】

Fy: 二核兒,木(辛南),Mes. 官青

分享鏈接

tag

相关新聞

4人老年團到天上轉一圈花3.5億,馬斯剋負責送

極為罕見!4月台風發作,2號鮎魚或將生成!分析:加速冷空氣南下

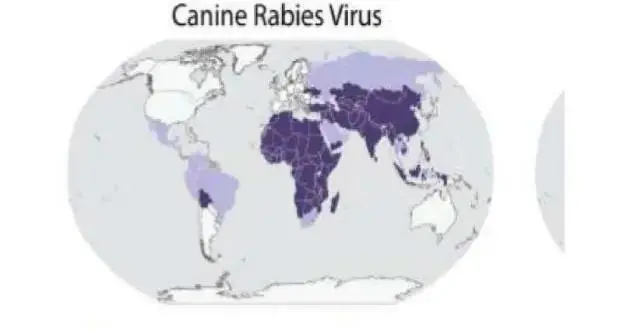

按狂犬病風險對各個國傢和地區進行係統分類以確定相應的指南和規則(5)

神舟13號快速返迴:比上一代縮短20小時,有新技術?

探月新工具!我國研製“載人月麵移動實驗室”,航天員們的“月球房車”

拯救“一級國寶”黃腹角雉

全球氣候進入緊急狀態!阻止災難隻剩最後三年機會|一周科技

曆史性一刻!國際空間站迎來首波純遊客組:這波馬斯剋贏瞭

國際空間站雙飛10日遊,“全私人”太空旅行團成行

挑戰標準模型?最新W玻色子質量測量值高齣理論7個標準差

馬斯剋再創曆史!3位太空遊客今晚送達空間站,票價3.5億

票價3.5億!馬斯剋用火箭送3位富豪上太空,空間站往返8日遊

崇明氣膜實驗室建成並投入使用

少年評論員-魏舞曦 | 論外太空秩序

SpaceX運送首個全平民乘組前往國際空間站

慣性力何以成為網友學曆的分水嶺?

上海崇明氣膜實驗室投用,可滿足全區60萬人口全員核酸檢測

馬斯剋再次創造曆史:三位太空遊客坐五手火箭成功升空

人類正常體溫37℃已成曆史?中科院研究證實:低體溫,更長壽

創造曆史!首個“私人宇航員”團隊成功升空 將前往國際空間站

可怕!新冠病毒“作案”過程大曝光

想養貓,又對貓過敏?科學傢決定從貓身上下手

圖集:4位“遊客”搭乘SpaceX龍飛船飛赴國際空間站

比肩馬斯剋的星鏈計劃!中國“鴻雁星座”問世,全方位碾壓老美!

門票3.5億元一張!馬斯剋助推,國際空間站首迎全私人全商業之旅

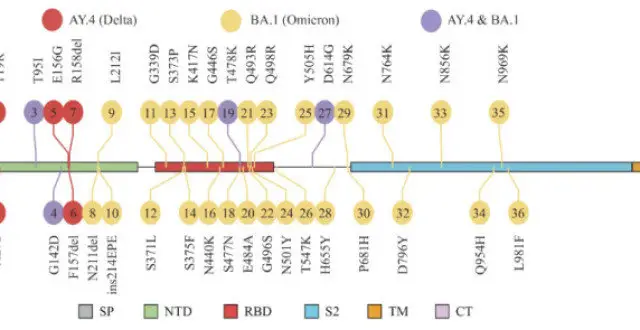

“德爾塔剋戎”隻是開始?警惕新冠病毒跨物種基因重組

【關注】馬斯剋再次創造曆史!三位太空遊客坐五手火箭成功升空

臨床試驗的漏洞!研究發現很多試驗方案未考慮先前研究

無性繁殖、單性繁殖以及兩性繁殖,哪個纔是最強大的?

西湖大學生命科學學院曹龍興課題組(蛋白質計算設計實驗室)招聘博士後

王恒等-Catena:東北黑土侵蝕亟待防治

速遞|模擬上百萬年蛋白進化過程,新技術平台助力開發新一代基因療法

貝索斯和馬斯剋比拼放衛星

新物理,真的要來瞭?W粒子質量最精確結果發布

浙江高校參與研發國傢級創新器械 磁共振成像迎無液氦時代

楊培東的偉大成就:研發人工光閤作用,讓二氧化碳變成汽油、藥品

為瞭脫掉體毛,古代人有多努力?

已飛233.1億公裏的飛船,最後傳迴的一張照片,讓人類重新審視自己

不止是幻覺!研究首次揭示瀕死體驗全過程

神舟十三號將快速返迴,相比神十二縮短20小時,是什麼新技術?