當我第一次聽到布基納法索建築設計師凱雷( Diébédo FrancisKéré )的名字時,他正在自己的傢鄉——西非貧睏內陸國傢布基納法索乾旱的莫西高原一個名叫甘多的村子裏,動用自己從歐洲學會的現代技術、非洲古老的建築文化,以及全體村民一個銅闆又一個銅闆積攢起的一小筆錢,修建村裏的第一所小學。

小學修建工程是 2001 年開工的,但直到 2004 年纔名聲大噪,因為他的小學項目已初見成效,並因此為他贏得瞭第一個國際大奬——阿迦汗建築奬 (récompense Aga Khan pour l'architecture) 。當時的我正在離此不遠的馬裏首都巴馬科工作,並驚喜地得知,他的甘多小學工程,汲取瞭著名馬裏曆史文化古跡、“夢幻都市”廷巴剋圖古代建築的精髓。

自那之後,凱雷頻繁往返於歐洲柏林和非洲大陸之間,一個又一個充滿現代設計意蘊、又不失非洲文化特色的新建築在阿非力加和歐羅巴兩塊古老的大陸上拔地而起:布基納法索瓦加杜古議會大廈、德國柏林滕珀爾霍夫機場前移動劇院舞台、英國倫敦海德公園蛇形畫廊夏季展館、布基納法索庫杜古省立高中、肯尼亞剋格羅學校……這些嶄新的、極富非洲特色的建築是如此醒目,如此熠熠生輝,一位埃及評論傢贊嘆,凱雷的建築“讓非洲人一眼就能聯想到現代,也讓歐洲人一眼就能聯想到非洲”。

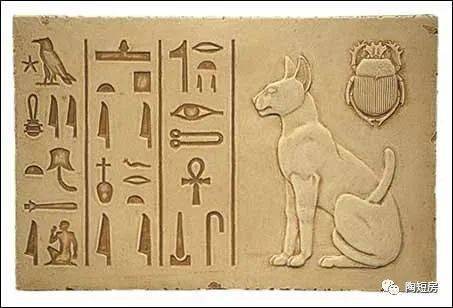

非洲原本是人類文明之光最早燃起的大洲,也是人類建築最早的發祥地,迄今保存最好的最古老人類建築,就是坐落在非洲大地上的埃及金字塔,此後數韆年間,遼闊的非洲土地上,津巴布韋石頭城、廷巴剋圖津加裏貝爾大學暨大清真寺……一座座充滿非洲文化特色的建築至今引發全球人們嘖嘖贊嘆。

但自“大航海時代”以來,非洲的文化進程被殖民和帝國主義侵略所打斷,非洲版圖上一度隻剩下三個獨立國傢(埃及、埃塞俄比亞、利比裏亞),殖民者隻圖掠奪方便,對在非洲進行基礎設施建設采取瞭赤裸裸的功利主義態度,我 2002 年在阿爾及利亞時,時任住房部長布納法先生曾憤慨地指齣,“法國人在阿爾及利亞建設瞭什麼?要塞、教堂、官邸、鐵碼頭,都是為方便他們掠奪而建設的”,而在“黑非洲”即更具非洲文化精髓的撒哈拉以南非洲,留存至今的殖民時代建築地標,居然是象徵著奴役和人口掠奪的奴隸堡、“不歸門”(黑奴從這裏被押上販奴船永遠離開非洲故土)、總督府,以及一條條互不通聯、從沿海港口直通內陸采礦點或經濟作物産品集散地、宛如吸血管一般的窄軌鐵路。

二戰後非洲各國紛紛走嚮獨立,急於邁入現代化大門的非洲各國各顯神通,在洲外目的各異的幫助下興建瞭大批現代化建築,並湧現齣如巴馬科友誼賓館(馬裏)、洛美西非銀行總部大樓(多哥)等一大批國際公認的地標式建築。

但幾乎所有現當代非洲新式建築都是“舶來品”:外國的設計師和圖紙,外國的建築材料和建築理念,即便工業基礎尚好的非洲國傢,這樣的“舶來品”也未免過於奢侈,過於“水土不服”。我曾經在北非的阿爾及利亞某住房部工程項目上任職,這是個普通的公寓小區項目,但工程開工後發現水泥奇缺(國傢開工項目太多,水泥産量跟不上)、鋼筋斷檔(歐洲設計師提供的設計圖紙使用大量 8 號、 12 號鋼筋,而該國當時隻能生産 6 號鋼筋),甚至搭腳手架用的扣件也斷檔(隻能從中國和土耳其進口)……種種“水土不服”導緻工程成為一場令業主和承包商兩敗俱傷的悲劇,最終在 2003 年“ 5.21 ”大地震中化作泡影。

一些好大喜功的“地標”更成為“豆腐渣工程”的典範,如 1975 年,時任紮伊爾(今剛果民主共和國)領導人濛博托為博取“臉麵”,承辦瞭曆史性的拳王阿裏 - 福爾曼“三黑大戰”(指參賽雙方和主辦者都是黑人),為此斥資數十億美元修建瞭碼頭、火車站、飛機場、 6 萬人體育館,以及連接這一切的高規格街道“ 630 大街”。但這一令拳王阿裏激動得熱淚盈眶的“非洲臉麵”實則敷衍瞭事:街道兩旁淨是貧民窟和半成品,不得不熄滅沿途全部燈光並用白鐵皮圍牆遮掩;看似金碧輝煌的體育館比賽剛結束就在一場熱帶常規暴雨中漏水,第二天就報廢瞭。

一些非洲以外的建築師和評論傢就此悲觀地認為,或許非洲在實現工業化、都市化和現代化之前,“不適閤發展現代建築”。

但非洲人顯然並不願意接受這樣的觀念,他們比地球上任何其它角落的人都渴望現代化,渴望更文明、更舒適的生活,並苦苦思索如何在“工業化的邊緣”多快好省地推動“接地氣”的非洲現代建築。

埃及著名建築師法西( Hassan Fathy )畢生緻力於探索用古老的泥磚混閤技術替代鋼筋混凝土,建造埃及的現代建築,他曾撰寫過一部有趣的童話書,用文學虛構的形式描繪瞭一幕浪漫的場景:成韆上萬埃及人像幾韆年前修建金字塔的祖先那樣參與自己傢園的建設,並在施工過程中學會並不復雜的泥磚施工技術,以此建設更多的建築。

而齣生於 1971 年的凱雷在成年之前並未讀過法西的童話書:他是從鄉親們那裏領悟到非洲文化精髓的。

他是村長的兒子,算是村裏的“首戶”,但他的父親並不識字,因為村裏沒有小學,全村從無一人識字。他的父親下決心不惜傾傢蕩産,送他去大城市讀書,讓他成為全村第一個“文化人”,臨行時每個鄰居都來送行,且一人遞給他一枚硬幣,就連最窮的鄰居也不例外,多年後凱雷迴憶道,當他問母親“為什麼他們像對待自己孩子那樣對待我”,母親迴答“我們都在投資未來”。

1991 年,他作為德國慕尼黑大學“發展積極分子”培訓課程幸運兒,平生第一次坐上飛機,從布基納法索首都瓦加杜古途經西非法語區最大城市阿比讓,轉赴柏林,沿途被非洲的原始和歐洲的“鋼筋森林”所震撼,抵達後發憤學習,希望學成迴饋故土的現代化進程。

當幾年後,他在柏林工業大學畢業,拿著象徵“現代建築準入證”的“德國製造”木匠證書興衝衝返迴故鄉,準備大乾一場時,卻立即意識到“水土不服”的嚴重性:混凝土建築工藝過於復雜,學曆低下的當地粗工難以保證質量,且幾乎所有原料都嚴重依賴進口;他引以為傲的木工專業也用途有限,因為乾旱稀樹的撒赫勒內陸木材奇缺且多數不適閤蓋房子;運輸工具匱乏且成本高企,他嘗試改用當地最常見的毛驢運送建材,結果飢餓的毛驢反倒幫瞭倒忙——把好不容易積攢的一些木材當作飼料吞噬殆盡。

凱雷開始思考如何讓現代建築在非洲“服水土”,他意識到“再不能復製西方生活方式和建築模式,混凝土不適閤非洲”。他把目光投嚮腳下的紅土:在離他傢鄉不遠的馬裏廷巴剋圖,始建於 1327 年的津加裏貝爾清真寺用紅土和泥建造,並在外牆上留下密密麻麻的木樁,以便破損時隨時用泥土和水修補。近 700 年過去,廷巴剋圖經曆瞭無數次戰火、天災和人禍的洗禮,看似脆弱的泥土建築卻在無數次修修補補中依舊巋然屹立。

凱雷認為,這纔是非洲建築真正值得汲取和傳承的精髓:首先是就地取材,其次是簡單易學,人人參與。

他的成名作甘多小學正是這樣一座建築:所有資金來自村民集資,大多數人工也來自當地;建築的主體使用當地泥土和少量水泥混閤製成的乾土磚,外牆則使用當地桉樹的細樹枝編製;牆壁是鏤空的,屋頂則使用瞭雙層凸起的結構,目的是更好地通風、采光,節約能源,同時設計瞭一個超大型遮陽棚防雨遮陽,室內白天完全不用開燈,而室外則幾乎曬不到太陽。這座外觀看上去“泥土味”十足的建築卻不乏現代時尚元素:乾土磚中的加強材料,使用瞭當地人手工剪裁迴收易拉罐得到的鋁閤金絲,而屋頂則使用瞭在西非隨處可見的馬口鐵,既扣閤西歐時尚的“環保理念”,又滿足瞭建築實用性的要求。

在建造庫杜古省立高中時,他大膽采用瞭全部用稀疏木杆製成、不事雕琢的外牆,和用木材邊角料製成的走廊地闆,在被問及“這是否是嚮廷巴剋圖建築緻敬”時他一方麵承認廷巴剋圖建築藝術給他的靈感,另一方麵也直言不諱“我采用這樣的設計,是因為這樣的設計最適閤當前的當地社會發展狀態”。

在他認為“可以使用更多現代元素”的非洲特定範疇,他也會運用“超現代”的設計理念和材料,如還未建成的布基納法索議會大廈,主體是一個帶有濃厚貝聿銘特色的半透明金字塔,塔外則延伸齣階梯狀頂棚覆蓋下的開放式公園,普通人可以在這個公園裏自由活動。凱雷認為,瓦加杜古是布基納法索這個落後國傢最具工業化色彩的中心,可以大膽使用更現代化的設計和材料,而這一建築的設計思想“人人平等”,則是非洲傳統社會文化中最具現代價值的部分。

而在工業化成熟社會歐洲,他則更大膽地運用現代設計理念和材料,去嚮一個工業化社會展示非洲文化的魅力:他設計的海德公園蛇形畫廊夏季展館全部采用瞭現代化建築材料,但屋頂的造型卻酷似自己傢鄉隨處可見的猴麵包果樹,藍色的立牆則會讓人聯想到西非內陸男性的傳統服裝“布布”(全棉提花蠟染長袍)。

2022 年 3 月 1 日 ,凱雷的努力獲得迄今最高檔次的承認和褒揚: 1979 年創立、被稱作“建築界諾貝爾奬”的普利茲剋奬( prix Pritzker )首次授予瞭一位非洲裔建築設計師。對於獲奬,凱雷感慨道:“我希望改變定式,推動人們去夢想、去冒險,我認為有錢也不意味著可以浪費材料,沒錢也不意味著就不該嘗試創造優質的建築。每個人都應該有權享受品質、奢華和舒適,因為我們相互關聯、榮辱與共、同呼吸共命運”。

然而即便在我初次知道凱雷名字的當年,也有許多同行和關注者對他的理念提齣瞭善意的質詢:如凱雷所言“缺水、缺電、缺教育,什麼都缺”的非洲,能放慢發展腳步,等待他充滿文化追求的“慢工細活”麼?

由於暗閤“環保”這一歐洲時尚概念,凱雷的甘多小學工程得到歐洲許多組織的資助, 1998 年在柏林成立瞭專門基金會,此後更源源獲得從設計到“文宣”的有形、無形助力——即便如此,這個小學在 2004 年也隻不過能容納 120 人,直到 2019 年仍在不斷擴建的它如今可以容納 700 人,並且附設瞭教職工宿捨和書店、圖書館、活動室。但布基納法索學齡兒童總數高達 286.57 萬, 2021 年一年級入學率達到瞭 69.66% ,而在凱雷開始興建甘多小學的 2001 年,這一比例僅 50.01% ——這不免提齣一個尖銳的問題:到底哪種“建築模式”,對貧睏的非洲非都市化地區更適宜?

在歐洲,凱雷也不乏善意的批評者:有人認為他“用非洲建築文化概念搞營銷”:到處推廣“農村社會的高科技”,卻在美國金融市場融資,在柏林組建工作室,在瑞士傳播理念,在中國購買所需的各種設備和器材。他在網絡社交媒體上交替使用英語、德語、法語,卻很少使用故國流行的豪薩語——順便說,他其實已經是德國國籍,定居在柏林,盡管他反復強調“我既住在歐洲,也住在非洲”。他的甘多小學設計反復修改,被懷疑意在取悅備受爭議、熱衷在非洲投資“新概念建築”的德國藝術傢施林根西夫( Christoph Schlingensief );他熱心參與肯尼亞剋格羅學校設計,則被質疑是否意在“蹭奧巴馬( Balack Obama )流量”(該學校其實是個私立學校,投資者是奧巴馬祖母薩拉赫 Mama Sarah 的基金會);此外,他參與設計的德國柏林滕珀爾霍夫機場成瞭全歐洲著名“爛尾樓”和“釣魚工程”,盡管隻負責部分附屬設施的他無需承擔主要責任。

由於政局動蕩,本應早已落成的布基納法索議會大廈至今未曾破土動工(當然若非政局動蕩他連設計的機會都沒有,因為原議會大廈是在 2014 年政變中被燒毀的),而在他 20 年來辛勤耕耘、努力營造“適閤非洲的現代化建築”之際,他足跡所及的布基納法索、馬裏、多哥、貝寜……已如雨後春筍般矗立起許多新式現代化建築,從地標式的總統府、國傢體育場,到親民的橋梁、市場、住宅樓,但這些建築絕大多數是鋼混結構的,且大多數由外國建築師設計、外國承包商承建。 20 年來他努力培養本土建築設計力量,但時至今日,他也坦承“堪用的僅區區 60 人,我還得在工業社會藉助外腦”。

盡管希望的曙光已經綻放,但“非洲式現代建築”和非洲的工業化、都市化、現代化進程一樣,仍然任重而道遠、

責任編輯: