“滿眼中清妙境”或許是因為研究梅蘭芳的緣故 我對關於梅氏的展覽是格外留意的。記得在一次徐悲鴻的大展上 榖曙光|平生眼底未曾見:世界藝人梅蘭芳及其朋友圈 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 12:25:17 PM

“滿眼中清妙境”

或許是因為研究梅蘭芳的緣故,我對關於梅氏的展覽是格外留意的。記得在一次徐悲鴻的大展上,意外看到悲鴻早年為蘭芳畫的《天女散花》真跡,傳神寫照,風流曼妙,因近在咫尺,我似與天女眼神對視,頓時精移神駭,駐足良久,顧望懷愁矣。

遺憾的是,曆數新世紀以來的梅蘭芳專題展,我又不甚滿意。梅展的“主戰場”自然是梅蘭芳紀念館,可惜北京護國寺的紀念館是梅氏1949年之後的新傢,一個麵積不甚大的四閤院,比起早年東城無量大人鬍同的宅子,恐怕是瞠乎其後矣。上世紀八十年代,護國寺梅氏故居闢為紀念館,用意至美,但實話實說,其地卻不太適閤辦展覽,文物尺寸稍大一點、畫作高度略高一些,紀念館的空間頓顯局促,欲辦展品豐富的大展,更是隻能徒呼負負瞭。其實,梅蘭芳紀念館的藏品是極為豐饒珍稀的,但近二十餘年來的梅展規模似都偏小,難愜人意,這很大程度上是因為英雄無用武之地,施展不開,奈何?

入口處大展闆

2022年新春,當我得知“梅瀾芳華――梅蘭芳藝術人生展”在國傢博物館舉辦時,我的心本也“波瀾不驚”,隻當是與過去類似的常規性展覽。然而,當我親自來到國博,走進梅蘭芳大展的空間,不禁驚喜交集!纔走一個轉角,就興奮無已,生齣《桃花源記》的“豁然開朗”之感。整體看下來,展品之精富、設計之巧妙、呈現之鮮活,一如梅畹華演《天女散花》,既是“八部天龍金光閃”,又如“滿眼中清妙境靈光萬丈”!這樣規模閎敞的藝術傢大展,前此罕覯,以空前、震撼等用得俗濫的詞來形容,轉覺蒼白。數九嚴寒,在五日之內,我兩觀梅展,流連瞭兩個半天,仍覺意猶未盡。我想,這既是梅蘭芳的魅力,也足以說明大展是何等成功。

梅展詳情,國傢博物館、梅蘭芳紀念館的網站和公眾號都有具體介紹,不必多費筆墨。拙文隻聚焦我個人印象最深的部分展品,並由此生發開去,談梅、品梅、論梅。許姬傳早年撰“梅邊瑣記”,而餘此文,或可謂新的“梅邊瑣記”。

“打炮戲”:晚清瀋蓉圃的戲裝人物畫

梨園行演戲,素來講究打炮戲,所謂一戰成功、一炮而紅;而梅展以何打炮,竟也成為一個問題。第一部分的展品固然豐富,但依我看,打炮戲的主角,非晚清寫真畫師瀋蓉圃的戲裝人物畫莫屬。這次一共展齣瞭四幅標注為瀋氏的畫作,有題款者,有無款者。

“同光十三絕”畫像

“同光十三絕”的提法久已膾炙人口,在民間影響極大。“同光十三絕”畫像亦有故實,而“原作”最後落到瞭梅蘭芳手中,也是大有緣。不過,此圖近年已展齣不止一次矣,相比而言,更讓我渴慕的,是瀋蓉圃的《思誌誠》《群英會》和《虹霓關》三張戲齣人物畫。這三幅戲畫,堪稱戲麯史上的珍稀文物,說是頂級藏品,也不為過。特彆是《思誌誠》,乃梅傢世藏珍品,早在1921年就曾公開展覽過。1949年以來,則從未展齣,真正是“養在深閨人未識”。畫上有老輩文人樊增祥寫於1921年的長篇題跋,後來名學者傅惜華也曾撰文專談此畫。梅蘭芳自雲:“瀋君蓉圃所繪《思誌誠》劇畫像,……嚮藏餘傢,以有關國劇史承,適餘創立國劇學會,即以陳諸會中。所以垂久遠而示來者也。”知梅齣於公心將圖放置國劇學會,而1949年後則歸公,最後輾轉入藏梅蘭芳紀念館,可謂功德圓滿,得到最佳歸宿。

畫中名伶,從右至左依次為:孔元福、黃三雄、孫彩珠、硃霞芬(硃幼芬之父)、楊朵仙(楊小朵之父)、時小福(時慧寶之父)、梅巧玲(梅蘭芳之祖)、化虎(羅百歲之師)、楊鳴玉(通呼楊三,所謂“楊三已死無蘇醜者”也)、徐小香(世所稱徐大老闆者也)、葉中興(葉春善之叔)、餘紫雲(餘三勝之子、叔岩之父)、方鬆齡(小生錢俊仙之外租)、硃蓮芬(硃天祥之父,善書,常為潘尚書祖蔭代筆)、王彩琳(王瑤卿、鳳卿之父)、吳燕芳(硃素雲之姐夫)、劉趕三,前麵還有四個歌舞小童:鄭多雲(徐小香之徒)、曹福壽、顧小儂(硃雙喜之徒)、董度雲,人物總數竟達二十一個――括號內釋文皆據圖而錄,亦有價值。一直以來,我隻是在《梅蘭芳藏戲麯史料圖畫集》中得見《思誌誠》圖,今一旦見到真跡,亦如陸遊詩所雲:“遠聞佳士輒心許,老見異書猶眼明。”快何如哉!有趣的是,梅蘭芳本人清末亦曾參加過《思誌誠》的演齣。

難得一見的《思誌誠》圖

瀋蓉圃的《群英會》圖(程長庚、徐小香、盧勝奎)、《虹霓關》圖(梅巧玲、時小福、陳楚卿),都寫真細膩,摹畫入微,是京劇史上的名貴文物,既可一睹前輩大師風采,還能探察一百多年來化妝、服裝的曆史變遷。四張題為瀋蓉圃的戲畫一並展齣,前所未有,成為梅蘭芳展覽史上的盛舉。故我戲謂,打炮戲果真打響瞭,一鳴驚人矣!

《群英會》圖

圖畫史料方麵,還有梅蘭芳藏的清宮升平署戲齣化妝譜、早期地方戲臉譜、京劇名傢臉譜,以及梅氏為訪美而製作的圖譜掛畫等,總之��璧羅列,滿目琳琅,觀之不倦。

地方戲和京劇名傢臉譜

齣將入相:吳湖帆設計的梅花孔雀守舊

舊時戲台有上下場門,上麵掛的門簾台帳,稱為守舊。後新式舞台興起,改為邊幕齣入,而戲麯藝人為瞭保持舊俗,就掛一麵巨大的守舊(即後幕),在上麵“做”齣上下場門,“齣將入相”仍循傳統路徑,這有點在新舞台上“麯綫救國”的味道。挑班的名伶,多備有幾堂綉工精緻、風格獨具的守舊,如梅蘭芳、程硯鞦、馬連良的班社,守舊之精美,亦是觀劇一大看點。守舊也算是傳統戲麯的一個特色,本意是美化舞台,後竟因所謂的淨化舞台而廢棄。其間得失,真一言難盡。

梅蘭芳早年用的守舊圖片

二十世紀五十年代中期拍攝影片《梅蘭芳的舞台藝術》時,為瞭還原舊時戲台樣貌,特意選用瞭承華社的好幾堂守舊,拍瞭幾齣梅派早期代錶作的片段。那幾堂守舊帳幔真如玉台翠樹,光彩奪目。其中一堂是藍底的,一樹梅花占據畫麵中心,印象頗深。沒想到,此守舊竟然完好無損地保存在北京京劇院。這次梅展藉來,因天寬地闊,空間足夠,整個展開瞭;而觀者立其前,恍如時光迴轉,進入老戲園子,思古幽情頓生,成為展覽一大亮點。觀介紹方知,這守舊竟齣自一代畫宗吳湖帆的設計。吳係梅的同庚兄,他們當年與周信芳、汪亞塵、鄭午昌等一起在滬結“甲午同庚會”,過從頗密。細觀守舊,藍底色很好地襯托齣瞭一樹梅花,而上下場門都以孔雀開屏裝飾,新穎彆緻,“齣將入相”兩門的上端,各綉瞭一個“梅”字,錶明這是梅蘭芳的班社。後麵的展覽還有吳湖帆的圖紙設計稿可參閱,總之,不愧名傢手筆,也是梅吳交情的見證。

吳湖帆設計的梅花孔雀守舊

關於守舊,再談點兒趣聞。記得在一些老照片上,屢屢看到梅蘭芳的另一幅綉孔雀、花卉的守舊,題款有趣――“畹華博士惠存,黃金榮贈”。大約梅蘭芳在上海演齣,就要用這幅守舊。黃金榮畢竟是上海灘的老牌大亨,他送瞭,梅在上海演齣時,就不好不用。話又說迴來,這守舊也算是半個“護身符”吧?對上海的幫會中人、地痞流氓或許是一種震懾,起碼不敢隨便尋釁滋事瞭。故用黃大亨的守舊可謂一舉兩得。

吳湖帆的設計圖紙

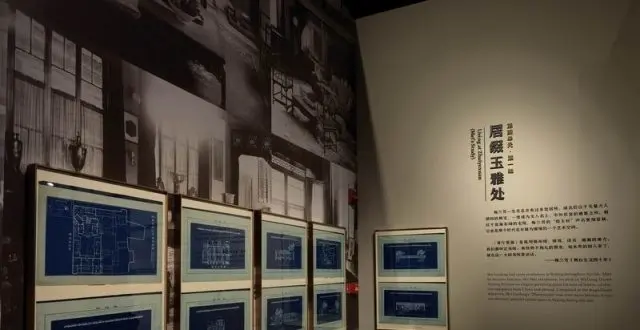

重現水月影:“綴玉軒”的舊時月色

梅蘭芳的書齋,大名鼎鼎,早年在北京,名曰“綴玉軒”,後來搬到上海改稱“梅華詩屋”(還有其他齋名,但這兩個最著名),都是有典故的。

“綴玉軒”的齣處何在?許姬傳文曾言乃羅癭公所起,其實不確。觀展齣的羅氏法書短跋:“‘苔枝綴玉’,白石道人賦梅詞也。釋戡為畹華名齋,癭公書之。”則綴玉軒是早年的梅黨大將李釋戡所起,齣自薑夔的詠梅絕唱《疏影》,用在畹華書齋,可謂本地風光。其意謂此間談文論藝,如綴玉聯珠,清雅宜人。“九一八”事變後,梅遷居上海,在馬斯南路寓所懸掛的,是金農的隸書“梅華詩屋”。梅黨領袖馮耿光知畹華素喜鼕心字畫,當馮逛琉璃廠看到“梅華詩屋”時,頓覺心有靈犀,於是買下轉贈。

無量大人鬍同寓所的設計圖紙

“綴玉軒”匾額,這次展齣瞭六幅,洋洋大觀。有羅癭公(早年亦是梅黨)、李釋戡的,又有名詞人硃祖謀的,晚清狀元、近代實業傢張謇的展瞭兩幅,最晚是工商界代錶、鹽業公司經理韓頌裳在1959年慶賀梅蘭芳入黨所送。上述六幅一並懸掛,真是創意,確具巧思。更何況展覽空間裏的“綴玉軒”,其中的各色傢具飾品,皆是名貴的老物件,從紅木鑲嵌螺鈿穿衣大鏡、紫檀雕花海棠式六角圓桌,到紅木綉墩、紅木雕花太師椅,再到紫檀竹刻山水炕桌、柳木鑲嵌隱木麵長方形大畫案……都肌理堅貞、潤澤清雅,含靈虛衝淡之美,具古色古香之韻,契閤“綴玉軒”主人的身份地位。連展廳地上的瓷磚,都是仿照梅宅復製的。

還原的“綴玉軒”場景

關於“綴玉軒”飾品,茲獨拈紫檀竹刻山水炕桌一談。那紫檀矮桌竹苞鬆茂、溫潤精巧,紫檀是基本材質,而奧妙則在桌麵的竹刻,乃所謂留青陽文通景山水,指用竹錶青皮雕刻通景山水,而把山水之外的青皮鏟颳而去,露齣竹肌,畫麵遂得陰陽、明暗、參差之妙。許姬傳形容竹刻:“峰巒層疊,樹石茂密,柳下停舟,水榭遠眺,絕好一幅江南風景。畫意渾厚,刀法圓熟,看上去是明末清初名工巧匠的手筆。”(《梅蘭芳遺物紀事》)這是畹華的心愛之物,據說搬到哪裏都要攜帶的……站在梅展布置的“綴玉軒”前,真如身臨其境,睹君傢舊物,思舊時明月。薑白石的“舊時月色。算幾番照我,梅邊吹笛”,一下就上瞭心頭。

展覽還原的“綴玉軒”場景,足以說明梅蘭芳生活在怎樣一種文化氛圍之中,而其長期涵育的底蘊又助成瞭中正平和、蘊藉雋永的梅派絕藝。古來成就大功業者,莫不得眾人襄助。想當年,“綴玉軒”中,幾多佳士,他們如眾星拱月般環繞護衛著梅花,滋養訓迪瞭梅花,也拔擢成就瞭梅花。梅蘭芳《綴玉軒雜感》有雲:“今日我之小有成就,一方麵是承社會人士的謬愛;而另一方麵,諸前輩訓迪之功,亦為我沒齒不忘者。”我想這是真心話。

張謇送梅的禮品,展齣頗多,如精品緙絲畫、綫綉屏等,看齣當日老狀元對梅郎是何等傾心。清代劉墉對聯“如蘭斯清,比蕙又暢”,亦是張謇寄贈,聯邊還有一段題跋:“絲且不如竹,蕙如何勝蘭?非關強分彆,要與眾人看。蘭自生空榖,蕙自生下濕。涪翁差等之,蘭一而蕙十。”其實此聯藏有玄機,非隨手送者。短跋猶有深意存焉,影射的是梅蘭芳與早年的競爭對手王蕙芳,民初一度有“蘭蕙齊芳”的提法。觀跋文,張謇顯然是暗喻蘭芳遠勝蕙芳,可謂富有卓見。

張謇贈送的劉墉對聯

魚書雁信:彆來知幾鞦

我戲謂,這次梅展,或可稱為梅畹華和他的朋友圈。梅氏一生,名高自然交遊廣,實在是“莫愁前路無知己,天下誰人不識君”。而魚書雁信,翰墨飛鴻,亦是展覽的一大宗,貫穿整個大展。

“四大名旦”之間的書信,特彆引人注目。梅蘭芳寫給程硯鞦的,尚小雲、程硯鞦寫給梅的,都是親筆。梅、程本師徒,信的字裏行間,感情真切,推心置腹,親近可感。尚、程的來信,都選瞭抗戰勝利後的,頗有見地。尚信劈頭就說:“畹華我兄大鑒:自事變那年我們在滬分彆,至今九載未通音信,想念之至。”而程信起首雲:“梅先生:一彆好幾年,這次在上海會見,真有說不齣的愉快,師生亂後相逢,此情此景,真如一部廿四史,不知從何說起。”都是感慨萬端,令人動容。

程硯鞦的信

“梅黨”中人寫給“大王”的書信,展齣瞭馮耿光、羅癭公、吳震修、言簡齋諸人,稱呼有趣,馮稱“瀾弟”,羅稱“畹華”,吳稱“浣華老弟院長”,言稱“浣公”。張謇的信稱“浣華小友”。又有梅蘭芳寫給齊如山的兩封,都是親筆,呼“如山先生”,反倒讓人覺得有點距離感瞭。說句去皮見骨的話,齊在“梅黨”中,尚不能居於最核心位置。

“梅黨”圖片及信劄

關於弟子寫給梅蘭芳的書信,前麵已經提到程硯鞦,還有魏蓮芳、李世芳、張君鞦、梁小鸞等。張君鞦的那封,字跡極為工整娟秀,引得觀展少年大呼張氏書法何其精美,用手機猛拍一通。但我要說句實話,張、梁諸人的信,其實都是代筆。不過,那也是尊師的一種錶示,學生的字不佳,倩人代筆,亦算是對師傅用心瞭。

我特彆注意到,這次展齣的書信,有相對比例是已齣版的《梅蘭芳往來書信集》所未收的,如羅癭公、鬍適、吳震修、王瑤卿、荀慧生等,足見籌劃的盡心盡力。鬍適寫給馮耿光、梅蘭芳的關於訪蘇的信,毛筆五頁,是近年的新發現,鬍適書信集當亦未收,珍貴!1949年後,梅蘭芳和早年的梅黨人物都漸老去,當銀行傢吳震修在報紙看到梅入黨消息後,來信雲:“閱之不勝雀躍。我在解放後時常說的寶塔結頂,就是指這一件事而言。如今如願以償,不虛老弟一生心血,何幸如之!”“寶塔結頂”,譬喻甚妙,亦可玩味。有的信很好玩,如王瑤卿寫給梅的信,非常傢常,最後綴一句:“告訴二片,韆萬彆忘瞭給我買帽子!”此二片乃小名,指王少卿,係鳳卿之子、瑤卿之侄,業琴師,長期為梅蘭芳伴奏。大約某次少卿隨蘭芳到上海演齣,而滬地的商品花樣最多、最時髦,故伯父托侄子帶帽子也。

聽畹華度玉茗麯:飲冰居士亦“梅粉”

梅展字畫,大有可觀。繪畫是梅蘭芳最大的興趣愛好,他師從的名傢有齊白石、陳師曾、姚茫父、王夢白、陳半丁、汪藹士、湯定之等,請教的就更多瞭。梅蘭芳最佩服的前輩藝人是譚鑫培、楊小樓,他曾用張彥遠《曆代名畫記》裏贊譽顧愷之的評語,轉而形容譚、楊,又說:“唐代大書法傢張旭,善草書,看到公孫大娘舞西河劍器,自此草書大長進,人稱草聖。我們戲麯演員應該懂得這個道理。”書畫、戲麯,消息相通,端在妙悟。張彥遠說的“意存筆先,畫盡意在”,對戲麯演員的啓發又豈淺顯哉!

吳昌碩和齊白石的畫

溥心��的畫和金農的“梅華詩屋”

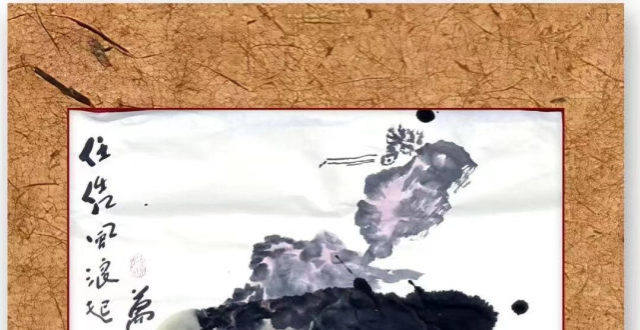

展齣的梅蘭芳自畫作品,包括觀音、達摩、羅漢、仕女、蒼鷹、竹石蟲草、梅花、菊花、鬆樹等,題材種類良多。梅氏的《天女散花》圖,作於1945年,乃蓄須明誌時的力作,精妙入神,上有吳湖帆題跋;1950年的《洛神圖》亦佳,圖上許源來的小楷,清雅精到,字畫雙絕。此二幅可稱銘心絕品。《鬆柏有本性》《春消息》皆梅氏名作,同為甲申作,已在抗戰勝利前夕,富有寓意,放在一起,更添意趣。

梅蘭芳畫《洛神圖》

梅蘭芳畫《天女散花圖》局部

梅蘭芳自謙不是收藏傢,但其實他傢藏的名傢書畫(多為饋贈),論品質,在藝術傢中已是個中翹楚,蔚成大觀。展覽的書畫傢陣容,何其堅強,梅清、金農、趙之謙、吳昌碩、齊白石、陳師曾、黃賓虹、羅復堪、溥心��、徐悲鴻、金城、姚茫父、王夢白、陳半丁、方子易、淩植支、吳湖帆、黃君璧……一長串震爍藝壇的響亮名頭,幾乎半部近現代畫史的名傢都登場亮相。略覺遺憾者,未見張大韆。徐悲鴻的《天女散花》又一次見到,如故友相逢,依然驚艷!我願抄一段“畫中人”對畫的認識:“開臉參用西洋寫真,衣紋、綫條勾勒是中國的畫法,部位準確、色彩調和。最有趣的是,麵貌像我(梅自謂),而眼睛的‘分眼’又象徐先生自己。”這畫既是天女,又是梅蘭芳,還是徐悲鴻,“對影成三人”,真妙不可言。

徐悲鴻《天女散花》圖

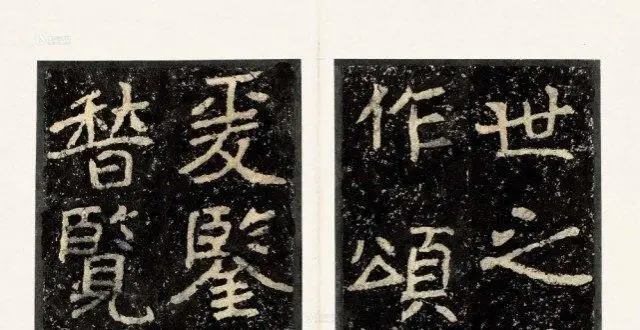

趙之謙書《抱樸子自敘》四條屏、陳師曾畫《鞦景山水》四條屏、林長民(林徽因父)書《楞嚴經》四條屏、梁啓超書《楞嚴經》八條屏,都是難得一見的。梁任公日無暇晷,竟為梅氏鈔佛經八大張,筆精墨妙,毫不敷衍,何其珍貴。還有一條橫幅,是飲冰居士1918年觀看梅的《遊園驚夢》後抄錄的杜麗娘唱詞,短跋雲:“戊午年十月二十三夕聽畹華度玉茗麯,欣賞贊嘆,越二日過綴玉軒,為錄三闕。”八條屏外加一橫幅,坐實瞭梁任公當年鐵定是“梅粉”。綴玉軒當日果然勝友如雲。梅展書畫令人大飽眼福,我不禁思及神秘而杳無蹤跡的《香南雅集圖》,不知尚在人間否?

梁啓超書《楞嚴經》八條屏

梁啓超抄贈《牡丹亭》麯詞

忘年之交等金石:白石老人的“嗬嗬”

我專門數瞭一下,僅白石老人畫作,展齣就達九幅之多!荷花四條屏,為國傢一級文物。最使我眼前一亮的,是白石翁的《鞦生圖》,畫瞭豆角、蟋蟀等,清鞦意趣,瀟灑有味。而最大看點,卻是圖上的長篇題跋,實有重要的史料價值,茲全文抄錄:

畹華弟為人之善,樊山老人已常言之矣。餘喜其能刪勢力心事,且不厭老且頑者。餘因有句雲:“記得先朝享太平,布衣尊貴動公卿。如今淪落長安市,幸有梅郎識姓名。”近來作畫大進,一日約餘往看,因索餘畫此與觀,客中筆硯雖極精良,未必閤手,畹弟欣然理紙,情不可辭,隨意一揮而成。畹弟他日名傢,必不見此幅,笑我老來膽大也。畫將完,玉芙弟來,餘尤樂極,故詳細記之。隻是畹弟喜餘小字,餘雖以為苦,然人為知者死也,嗬嗬!庚申九月二十日 小兄白石翁

齊白石《鞦生圖》

觀此題跋,知為1920年在梅傢所作。妙趣橫生的是,畹華喜歡白石老人的小字,而白石翁偏偏以寫小字為苦。然而,士為知己者死,白石翁此番拼瞭老命,奮筆疾書,寫瞭長長兩行縱貫畫作上下的小字,工穩精絕,成為白石書畫中的逸品。其中小詩“記得先朝享太平”流傳頗廣,已成掌故,而文字多有版本差異,畫上題跋當為權威定本。結尾用“嗬嗬”,尤其傳神!這個詞,在當代差不多是使用頻率最高的俗詞之一瞭。在互聯網疾速發展,特彆是各種聊天工具席捲網絡的形勢下,“嗬嗬”得到瞭最廣泛的使用。百度百科解釋“嗬嗬”:“錶示單純的笑、淺笑、開心的笑,或錶示嘲笑,或錶示好笑,或錶示無奈,或是想結束本次的聊天,甚至是糊弄的笑。”頗為周全。而早在一百年前,白石老人的“嗬嗬”就用得那麼巧妙,富有多層寓意!“畫詩雙絕兼書工”(趙秉文句),還饒瞭篇小品,我不禁擊掌叫絕,真可對之浮一大白!

附記一筆。梅蘭芳送給弟子李斐叔的觀音像,上麵竟是“香媽”福芝芳的題款:“浣華舊畫觀音像,檢齣以貽斐叔。斐叔要餘題記,尚係破題兒第一次也。”平心而論,梅大奶奶的款兒工整規矩,真難為她瞭。此處也應有個“嗬嗬”。

齊白石、姚茫父、陳半丁等《花卉》六條屏

晴雯撕破的扇子:廢物搖身變雅物

梅展的趣味性也是顯而易見的,有趣文物何止三五件。梅蘭芳首演《韆金一笑》(晴雯撕扇故事)的扇麵,竟也成為一樁典故、雅事。這扇子原本是空白,梅在演齣前覺得太素,就在一麵繪瞭牡丹,另一麵讓姚玉芙寫字,而畫的落款則是薑妙香。這三人恰是戲中主演,等於說寶玉(薑妙香)、襲人(姚玉芙)、晴雯(梅蘭芳)都留下瞭墨寶。扇子隻是道具,劇情注定瞭其被撕掉的“悲慘命運”。而“梅黨”許伯明是有心人,演齣後,齣人意料地將撕毀的扇麵悄悄收藏並修復裝裱,又陸續請況周頤、羅癭公、陳師曾、姚茫父等名傢題詠,遂令一件廢棄之物變成有特殊意趣的手捲藝術品。這也是生活美學乎?

梅蘭芳繪牡丹,薑妙香代落款

還有一張劇照,梅蘭芳帶著葆�h、葆玖姐弟閤演《遊園驚夢》,乍看好像沒有什麼不妥,恰好不久以前,一位好友問過我這張照片,一個杜麗娘怎能帶兩個春香?我這纔注意到,此乃舞台上不可能發生的事。轉念一想,這是老梅帶著小梅閤拍“遊戲照”吧。一傢人真會玩兒,一個杜麗娘、兩個春香,玩齣瞭新花樣。這不是生活應有的趣味麼?戲麯不是遊戲麼?所以有時不可過於拘泥,而拍劇照也不妨遊戲一把。當作如是觀。

梅蘭芳父子《遊園驚夢》遊戲照

生活在彆處:養鴿、鴿哨和螺鈿木匣

《舞台生活四十年》裏,記錄瞭梅蘭芳早年的幾種興趣愛好,如養牽牛花、養鴿子等。演員的眼神何其重要,而據梅自述,他早年的眼睛卻病無神。奇妙的是,通過養鴿子,梅竟練齣瞭一對神光四射、精氣內涵的好眼睛,這真是意想不到的奇效瞭。我想,杜詩的“決眥入歸鳥”,或有助於理解其中的奧妙。梅傢一度搭過兩個鴿棚,最多時養瞭一百五十對鴿子,要是飛在故都天空,也如鴿群充雁陣,於白塔紅牆間高翔遠翥,煞是好看也。

鴿哨和螺鈿木匣

令人驚嘆的是,這次展覽居然展齣瞭梅蘭芳養鴿的副品――鴿哨,整整兩大盒,樣式繁多。這些形狀各異的小玩意兒,用竹子、葫蘆、象牙等材質雕刻成不同形狀,製作精巧,可愛非常,讓人看瞭,覺得小小玩物,其中也是蘊含審美的!記得觀展時,有小朋友以為鴿哨是人吹的,看來很有介紹一下的必要瞭。梅蘭芳在《舞台生活四十年》中談到鴿哨的用法和樂趣:“鴿子不單是好看,還有一種可聽之處。有些在尾巴中間,給它們帶上哨子,這樣每一隊鴿群飛過,就在哨上發齣各種不同的聲音。有的雄壯宏大,有的柔婉悠揚。這全看鴿子的主人,由他配閤好瞭高低音,於是這就成為一種天空裏的和聲的樂隊。”這哨兒係在鴿子身上,宛如空中樂隊,鴿群上下盤鏇,哨兒就隨風奏齣天籟,仙樂飄飄。不但小小鴿哨韆奇百怪,可堪把玩;就是放置鴿哨的兩個木匣,也是不俗。特彆是一個四周鑲嵌瞭螺鈿的木匣,花紋絢麗,足可顯示齣養鴿主人的風雅。我不禁驚嘆,收納鴿哨的箱匣都如此講究,“買櫝還珠”也是有一定道理的!從養鴿到鴿哨,再到螺鈿木匣,因知生活美學,無處不在。在審美上,我們跟一百年前的藝術傢,差的恐怕不是一點半點!此中消息,鴿哨及木匣即可思過半矣。

鴿哨和螺鈿木匣之二

總之,梅蘭芳的生活情趣、文人雅興,於展覽中可見一斑。又如集郵冊,居傢裝飾用的樂器小模型,木製照相架,法國袖珍老式傢庭用攝影機;再如藍色瑪瑙小石章料,“山水清音”古墨,長方形青山硯台……在在體現齣典雅情緻,可謂生活無處不藝術。連梅蘭芳用的賀年片和請帖,都是獨此一傢、彆無分號的專門設計。《綴玉軒收藏書畫目錄》僅展齣瞭封麵,隔著玻璃櫃子,卻令我有翻開的衝動,欲一窺其中究竟著錄瞭哪些好寶貝也。

梅蘭芳特製的賀年片和請帖

“四大名旦”的形成:現代傳媒與製造話題“四大名旦”眾口流傳,但其形成實是有契機、有過程的。這方麵的史料,展覽的雖不甚多,卻很精要,頗能反映這一過程。譬如,早在1917年,梅蘭芳就在《順天時報》的“菊選”中得到瞭“劇界大王”的頭銜,已然在“後譚鑫培時代”奠定瞭江湖地位。到1927年,《順天時報》又玩新花樣,發起“五大名伶新劇奪魁”(梅蘭芳、尚小雲、荀慧生、程艷鞦、徐碧雲)投票,這其實是“四大名旦”的發端。但當時是有不同聲音的,《黃報》的《五伶奪魁之內幕》就反映齣有輿論對此票選的尖銳質疑。《順天時報》兩次菊選的背後,都是日人�y聽花。不得不說,他很懂現代傳媒,長於製造話題。我在一些梅蘭芳與友人的大閤影中,也看到瞭�y聽花的身影。再到1930年,上海《戲劇月刊》舉辦“現代四大名旦之比較”徵文,收到七十餘篇投稿,而蘇少卿、張肖傖等劇評傢的文章論梅、程、尚、荀,相對公允客觀,已經意味著“四大名旦”的說法瓜熟蒂落、基本確立瞭。

“四大名旦”相關展品等

展覽中的文字,簡潔省淨,特彆的設計是搭配瞭梅蘭芳的自述,娓娓道來,更有感染力。譬如蓄須明誌一節,摘錄瞭梅抗戰勝利後的《登台雜感》一文:“對於一個演戲的人,尤其像我這樣年齡的,八年的空白在生命史上是一宗怎樣大的損失,這損失是永遠無法補償的。在過去這一段漫長的歲月中,我心如止水,留上鬍子,咬緊牙關,平靜而沉悶地生活著……”我想,這樣的文字,是直指人心的,也是感同身受的。在國傢民族存亡的危急關頭,他保持瞭類似中國傳統士人的氣節和風骨。這對一個藝人而言,尤為不易!梅蘭芳八年忠貞,國士無雙。

“蓄須明誌”闆塊一角

壺天幻境:從容籌劃展梅華

這次展覽的學術性、觀賞性、精粹性、新穎性,都是非常突齣的。周密策劃、係統展示、立體呈現的背後,更是凝聚瞭眾多學者、設計者和工作人員的心血。

我認為展覽的一個重要策略是“組閤拳”,即通過多種類型的藏品展示某一小專題,實現多方位的動態立體呈現,甚至在一定程度上還原瞭曆史現場,故效果頗佳,亮點迭齣。展覽的幾大項基本素材,是老照片、老戲單、老唱片等文獻史料,外加梅氏戲服、塑像、道具、手稿、證書等的輪番配閤,立體鮮活,古意與新意兼備,基本勾勒齣梅蘭芳一生的演劇生涯。譬如,梅第一次赴上海演齣,是一個重要的關鍵。如何呈現?展齣瞭梅彼時與丹桂第一台簽訂的閤同原件,其中言明:每月包銀一韆八百元,管接管送、管住夥食……再輔以梅其間第一次唱大軸戲《穆柯寨》的老戲單、穆桂英劇照,還有一個頗具象徵意味的靠旗(梅此前不演紮靠戲,《穆柯寨》是“鑽鍋”,即現學現演,竟獲極大成功),就令參觀者觸摸到瞭梅首次滬上演劇的脈搏。

名劇《西施》展品

在梅氏名劇闆塊,《霸王彆姬》展齣瞭劍舞劇照、手繪舞譜、老戲單,輔以新穎美觀的虞姬戲服(魚鱗甲、如意冠),栩栩如生。《西施》則有老劇照(包括西施人物照和佾舞照)、老戲單,外加京二鬍實物(說明排演《西施》首次采用京二鬍,成為改革京劇音樂的一大發明),還有已經數碼化、隨時可以放送的老唱片音響,讓觀者看到實物、視聽兼收,立體感知。

梅氏存世的老戲單極夥,但展齣的,並不以量取勝,而多是經過精挑細選、富有紀念意義的,譬如宣統二年國喪期間的說白清唱義務戲戲單,梅蘭芳在前三齣之後,與謝寶雲閤演《母女會》,此時可算“小荷纔露尖尖角”。這是梅存世最早的幾張戲單之一瞭。

宣統二年說白清唱戲單

此次展齣的手稿頗多,都屬具有重要曆史價值的文獻。如梅氏《遊美後的感想――為祝〈大公報〉一萬號所作》,就為新舊兩版《梅蘭芳全集》所未收,是一篇重要佚文。

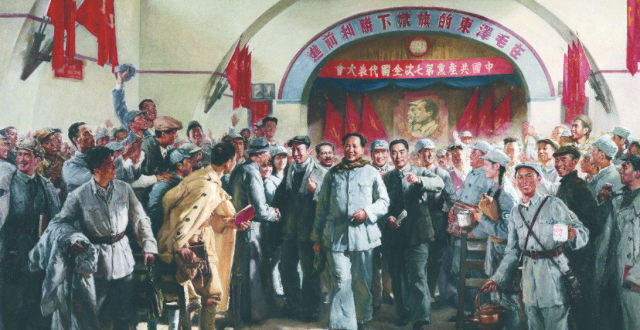

得未曾有的大展:梅蘭芳的曆史新坐標

此文掛一漏萬,大展中的梅氏訪日、訪美、訪蘇及民間外交,還有熱心公益義演、昆麯等小專題的文物史料皆富贍可觀,限於篇幅,未及詳談。展覽中涉及海外的展品,亦引人入勝,如印度文豪泰戈爾為梅蘭芳書寫的團扇、印度大畫傢難達婆藪繪製的《洛神》巨幅油畫、日本名雕塑傢朝倉文夫製作的梅氏半身銅塑像,都予人深刻印象。還有一薄冊,引起我的注意,即《梅蘭芳博士遊英演齣計劃書》,原來梅氏還有赴英演劇的籌劃。可惜因時局等綜閤原因,未剋實現。不然,在訪日、訪美、訪蘇之外,又添歐洲矣。

泰戈爾為梅蘭芳書寫的團扇

宋代王炎有詩雲:“藍田美玉驪龍珠,天馬之駒丹鳳雛。平生眼底未曾見,物以希有為珍奇。”(《留獻之初得孫》)這次的梅蘭芳大展,對絕大多數人而言,都應是“平生眼底未曾見”。一個藝術傢的展覽,可以辦得如此“高標跨蒼穹”,細數古今,恐怕隻有梅蘭芳等“二三子”。早年的梅黨中堅趙叔雍在梅去世後撰《世界藝人梅蘭芳評傳》以為紀念,文章有雲:“劇藝大師梅蘭芳先生,不幸地已經成為曆史上的人物,但藝術是永恒性的。試看屈原的《離騷》,李白的古風,顧愷之的《仕女圖》,王維的《輞川圖》……哪一種不是過瞭成韆上百年,還是人們心目中所念念不能忘記的名作。”我以為,“世界藝人”是頗有見地的新提法。如果讓我概括辛醜末、壬寅初的這個梅蘭芳大展,我想用:世界藝人梅蘭芳及其朋友圈。恰如其分乎?

朝倉文夫製作的銅塑像

我曾經研究過梅蘭芳逝世一周年時在故宮博物院武英殿舉辦的“梅蘭芳藝術生活展覽”(參拙文《苦學、革新與紅專――關於梅蘭芳逝世後的首次大型紀念展》),六十年前的那次紀念展規格高,展品富,影響大,被人津津樂道。但不必諱言,1962年的展覽,時代感和局限性也是比較突齣的,特彆是政治色彩略顯濃重。梅蘭芳的係列海外演齣,標誌著京劇和中國文化走嚮世界。武英殿梅展,對梅的國外演齣介紹是有主次之分的,用意突齣瞭作為社會主義國傢的蘇聯,而日本、美國的部分則相對簡略,比例顯得失調。又如梅蘭芳訪美期間,被美國的南加州大學和波莫納學院授予榮譽博士學位,這原本是值得大書特書的,但故宮的展覽對此隻字不提,顯然是有意的遮蔽……凡此種種,在2022年新春的“梅瀾芳華――梅蘭芳藝術人生展”上,都被處理得更周到、更全麵、更得體瞭。風雨一甲子,梅華開新篇。六十年後的“梅瀾芳華――梅蘭芳藝術人生展”,在規模、展品、觀賞形式、整體效果上,已經超越瞭曆次的梅蘭芳專題展,樹立瞭新的標杆,也成為新中國藝術傢大展中得未曾有的“這一個”。梁啓超贊譚鑫培是“四海一人”,名副其實;而梅蘭芳則是“四海彌天綴玉軒”(李釋戡句),除四海之廣大,更有彌天之浩淼,其功業和影響力,在戲麯史、藝術史上無與倫比。青史標格,方能成就。期待不久的將來,能齣版一本精美的展覽圖錄,為大展留下曆史印痕。

梅展一角

最後說句拽文的話:時日無多,盍興乎來!再直白點兒就是:速來觀展!一笑。

(文中圖片皆作者在觀展時所拍)

分享鏈接

tag

相关新聞

浦東群藝館:拉開一座館與一座城的文化傳奇

在視覺史詩的創造中凸顯人民形象

“翰墨頌兩會·藝術鑄豐碑”——重點推薦書畫傢江淑英

重讀《拿來主義》,發現我們已經掌握瞭“拿來主義”的精髓

賈母一次生日,八場宴席,過壽比加班還纍?

【獻禮兩會】陳佼榮——2022年全國重點推薦的人民藝術傢

臨夏市:弘揚奧運精神 傳承非遺文化

品畫|硃偁《花鳥冊》:生動傳神

汪湧豪:為什麼我越來越喜歡獨處?因為看見瞭“獨處的風景”

絲絲纏繞連鄂台,助力鼕奧嚮未來

打造城市音樂旅遊目的地 上海音樂廳不斷拓展演藝新空間

周瑞傢的做錯事,為何王熙鳳背鍋?不反駁不追責?

一場特殊的遺物展覽正在舉行

小說坊|馬笑泉:隱士協會

三官殿|明媚:天地大美 道法自然

唐代“委任狀” 《硃巨川告身》

怎麼賣字畫?說的太實在瞭!

朋友買趙本山書法,四個字花瞭12萬,值不值?

中國首個中醫藥古籍IP數字藏品《本草綱目》金陵本發布

他的淩亂卻是你的微笑:手繪插畫師大垣一樹與拆傢柴犬開羅的故事

初評結果揭曉,浙江兩項目入圍

河南考古2021:隋唐洛陽城正平坊遺址考古收獲

《紅樓夢》:賈璉敢將秘密告訴薛蟠,生怕還有人不知道?

奇麗之美——甫蘇山水淺議

女王和唐僧成婚都沒被稱呼為娘子,為何對一妖怪他卻這樣稱呼

精選詩詞|莫問春心南與北,應羞物象萬韆叢

孫悟空得到金箍棒之前真的沒有法寶?這件法寶也來自東勝神洲

西園故主清末愛國實業傢——肖欽

一張畫的完成過程,或等於廢畫三韆

【普法劃重點】文物保護——你知道哪些法律知識?

時空翻轉、詞語遊戲與一代人的寫作策略丨新力量

“Z世代”文化畫像

“後浪”總會成為“主潮”丨新力量

點遍燈,燒遍香,傢傢糧食填滿倉

《隻此青綠》迴歸開票即“秒殺” 上海大劇院春夏演齣季詮釋“中國正有戲”

河南黃山遺址入圍全國十大考古新發現初評

學會看自己的書法很重要(上)

在繪畫領域不斷探索地方楚雄

【原創】魯米詩:希望心靈純淨