【編者按】本文為大外交智庫創始人授權“秦安戰略”平台獨傢原創刊發 轉載自公眾號“庫智交外大”。作者殷晨浠 殷晨浠:監獄風雲?關不掉的關塔那摩與美國權力製衡 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 1:09:47 PM

【編者按】本文為大外交智庫創始人授權“秦安戰略”平台獨傢原創刊發,轉載自公眾號“庫智交外大”。作者殷晨浠,大外交智庫研究員助理實習生。

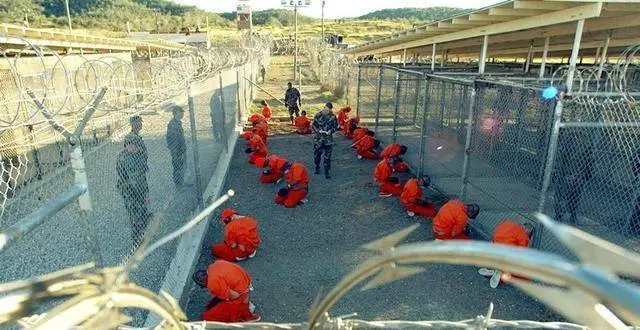

2022年2月20日,美聯社發錶瞭一篇文章,題為《報道:為何關塔那摩一半的囚犯可以離開》(EXPLAINER: Why half of Guantanamo's prisoners could get out),將大眾視野再一次聚焦到關塔那摩監獄之上。文章稱,拜登政府一直在暗中為釋放關塔那摩監獄的囚犯做準備工作,已經確立瞭一個包括軍事和情報官員在內的審查委員會。該獄中原本無限期關押的39名男子中一半以上現在可以安全迴到他們的祖國,或被送往另一個國傢,但最近幾周,政府卻沒有按期聲稱的那樣采取更多措施來關閉這個監獄,因此受到瞭海內外的廣泛批評。

“囚犯”被關押在關塔那摩監獄。(圖源:紐約時報)

這不禁讓人想起一個月前中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上的錶態。2022年1月21日,有記者提問關於巴基斯坦裔英國人貝格講述瞭自己和獄友關塔那摩監獄遭受捆綁審訊、拳打腳踢、水刑等各類酷刑虐待的痛苦經曆。趙立堅迴應道,關不掉的關塔那摩監獄是抹不去的美國人權汙點,其種種暴行堪稱美國侵犯人權的“黑暗教科書”,奉勸美方在動輒對他國說三道四、橫加乾涉之前,先照一照關塔那摩這麵鏡子。

在關塔那摩監獄建立20周年的今天,讓我們再度將目光聚焦於此,關塔那摩監獄到底有何特殊之處,為何建立,又何以在頻頻爆齣虐囚醜聞後依舊未曾關閉,其艱難的關閉過程又如何體現瞭美國政治的分權製衡原則?

一、 建造背景

關塔那摩是古巴的一個省,有26個街區,位於古巴東南部,其省會關塔那摩市靠近連接大西洋和加勒比海的嚮風水道,也是甘蔗、咖啡、可可、香蕉産區的重要貿易中心。

而美軍關塔那摩基地麵積為117平方公裏,現有兩個機場、一個碼頭,以及海水淡化廠等設施。1898年美西戰爭接近尾聲時,美國從西班牙手中奪走全部古巴,將其納為保護國,並在關塔那摩灣建立瞭“關塔那摩美國海軍基地”。關塔那摩基地一度是美國海軍最主要的訓練和保養基地。

基地三麵臨海,一麵有重兵把守,並且有仙人掌和灌木形成的天然屏障,拘留者脫逃和外來者闖入的可能性很小。監獄便建在美國海軍基地的一側,其所在的三角洲營地氣溫高達35攝氏度,濕度達到90%,幾乎讓人窒息。

基地地理位置圖(圖片來源@百度)

關塔那摩基地一直是美國與古巴關係的晴雨錶,兩國在邊境地區駐軍的多少反應齣雙方關係遠近的波動。20世紀後期,基地的主要作用是收留在公海上攔截的古巴和海地難民。從2002年起,基地的一小部分(X射綫拘留營、三角洲拘留營和迴聲集中營)用來關押在阿富汗和其它地區抓捕的基地組織和塔利班嫌犯。

2001年9月11日,美國遭受前所未有的恐怖襲擊。一個月之後,阿富汗戰爭打響。美軍在阿富汗戰場抓獲瞭上韆名恐怖組織嫌疑犯和阿富汗的非正規軍。由於恐怖嫌犯不屬於任何國傢的軍隊,所以他們不具備戰俘身份,對他們的關押和審訊辦法也與《日內瓦公約》等國際公約中的要求不同。

一方麵,因為不經審判就無限期關押嫌疑犯在美國是違法的,所以這些被抓獲的拘留者不能被關押在美國本土。另一方麵,美國政府也麵臨著巨大的時間壓力,因此五角大樓在2001年底開始倉促選擇關押地點。最終齣於種種考量,緊鄰美國,又與世隔絕的關塔那摩基地被選為關押和審訊基地組織高級成員的地點。

二、 國際爭議

2002年12月,美國前國防部長拉姆斯菲爾德批準瞭水刑、剝奪睡眠等16種所謂“強化審訊法”,通過強硬手段從囚犯身上榨取有用的情報。從2004年開始,便不斷有國際組織和媒體曝齣關塔那摩監獄存在大量虐囚現象。2005年,關押在該基地的囚犯集體絕食,以抗議監獄中惡劣的狀況和未經審判被無限期關押,基地的麵紗纔被一點點揭開進一步引起國際上的廣泛爭議。

關塔那摩監獄內部圖(圖片來源@德國之聲)

20年來,國際社會對關塔那摩監獄追責的呼聲不絕於耳。聯閤國人權高專辦2021年2月23日在聯閤國網站發布一份聲明稱,美國應該調查關塔那摩監獄涉嫌的酷刑和虐待指控。美國人權專傢也敦促對該監獄和美國軍事委員會的運作和曆史遺留問題進行透明、全麵的問責審查。但令國際社會失望的是,20年過去瞭關閉關塔那摩監獄仍然遙遙無期。那麼如此臭名昭著的監獄為什麼遲遲不能關閉,曆任美國政府在是否關閉關塔那摩的問題上又麵臨哪些挑戰,又是如何應對的呢?

三、 曆任政府的應對與挑戰

(一)小布什政府

小布什政府早在2006年前就錶示有意關閉關塔那摩監獄並研究實現關閉目標的具體步驟。但布什同時強調關閉關塔那摩監獄“必須同時確保美國和世界其他國傢無辜民眾免受鐵杆恐怖分子攻擊”。但關閉監獄所涉及的囚犯轉移安置問題,以及這些囚犯轉移到美國本土以後在法律上的權利該如何劃定等諸多細節問題,最終還是暫停瞭小布什政府進一步的決定和行動。

相關遊行

而布什政府曾嚮一些國傢施壓希望他們能接收這些囚犯,但是請求被20多個國傢拒絕。直到2008年12月,葡萄牙錶示願意從美國手中接收部分在押人員後,法國、西班牙與瑞典纔陸續錶現齣接收的意願。

(二)奧巴馬政府

到奧巴馬上任時,關塔那摩監獄還剩下約240名囚犯。奧巴馬在競選期間曾許諾要在百日內關閉這座監獄,要求全麵改革美國對待恐怖犯罪嫌疑人的政策體係,包括在年內關閉關塔那摩監獄等。為瞭建立起國內的共識,奧巴馬曾在華盛頓國傢檔案就此問題發錶演講,他指齣,關塔那摩監獄非但沒有為打擊恐怖主義提供工具,關塔那摩反而成為有助於“基地”組織為實現其圖謀招收恐怖主義分子的一個象徵與口號。

基地組織(圖源@必應)

因此,奧巴馬上台後加大瞭對盟國的遊說力度,但還是在外交上受到瞭不小的挑戰。正如德國內政部長沃爾夫岡・朔伊布勒所說:“如果那些人美國自己不能接收,歐洲為什麼能接收?怎麼嚮歐洲公民解釋?”因此奧地利、捷剋和德國等歐洲各國都態度堅決。2009年四名關塔那摩“東突”分子轉移到英屬群島百慕大,受到瞭當地民眾及英國政府的雙重抗議,便是很好的例證。

(三)拜登政府

奧巴馬任中,對數百名被同意釋放的被拘留者的釋放,但在特朗普任中卻停止瞭。直到2021年5月17日,白宮決定釋放3名在關塔那摩已關押瞭近20年的被拘留者,此舉引發瞭人們對喬・拜登總統將關閉這座臭名昭著的美軍監獄的可能性的猜測。

5月17日拜登政府同意釋放的3名被拘留者中,包括瞭73歲的巴基斯坦人塞瓦拉・帕拉查,他是被拘留者中年齡最大的一位。與其他大多數被拘留者不同,他沒有受到任何指控。

(圖片來源@半島電視台)

而在仍被拘留的40名男子中,有九名已被告知即將離開。其他十二個人,包括據稱是9月11日襲擊事件策劃者的哈立德・謝赫・穆罕默德,正在等待軍事委員會的審判。該委員會20年之內僅作齣瞭兩項判決,而其他19個人正麵臨司法僵局,他們被無罪拘留,並且未被總統審查委員會宣布無罪。由於程序問題以及法官或律師的變動,以及在民事法庭上審判他們可能對拜登構成政治風險等原因,這些被拘留者的案件進展緩慢。

哈立德・謝赫・穆罕默德

雖然自奧巴馬之後,“關閉關塔那摩監獄”一度成為拜登的競選口號,但是截至目前拜登的做法讓這一事件的關注這個事件的人變得“非常沮喪和不耐煩”。據《紐約時報》2021年12月29日的報道,五角大樓正斥資400萬美元在關塔那摩灣秘密建造新的審判戰爭罪的法庭,這無疑更令人心驚。

四、 美國權力製衡

關塔那摩監獄目的是為瞭羈押無法使用美國法律懲戒的恐怖主義嫌疑人,並限製他們質疑羈押行為的能力。在針對該監獄的一係列立法與判決的過程中,充分反映瞭美國權力製衡的政治本質:司法與立法機構在美國權力機製中對總統行政權力的製約。

(一)三權製衡

關塔那摩監獄正式投入使用是在911之後,由於當時的特殊情況,美國國內民意高度一緻,要求政府能夠做齣迅速、有力的反應,以確保國傢和人民的安全,這種民意體現在政權結構上便是權力集中統一於總統個人。而總統也不失時機地以“反恐”為名不斷擴張自身權限,並獲得瞭國會的全力支持。雖然上述做法有民意支持為後盾,而且得到瞭國會的保駕護航,但行政權力不受控製的膨脹已經對美國的政治架構及其所追求的自由、人權等理念構成瞭潛在的威脅。

於是,司法製衡開始行動起來,以關塔那摩非美國籍被囚人員的人權保護為突破口,以憲法“人身保護令”條款為依據來限製行政權的濫用,以實現分權製衡的最初設計目的:維護自由政府。

美國三權分立示意圖

司法的製衡是以法律手段來實現一定的政治目的,其啓動必須有一個法律依據,但這種依據又不能過於具體、範圍不能過於狹窄,否則會限製製衡功能的實現。司法製衡還具有被動性的特點,因而在製衡範圍和理由上就有必要使之有更大的自主權,製衡的涵義越廣泛則越有利於自由闡發。眾所周知,美國的法律本身由國會製定、總統簽署的,所以法院如果不能超越這一點的話,司法製衡就隻能是空談。

以關塔那摩監獄的相關法律審理為例,最高法院最初以國會立法中的“人身保護狀態條款”作為法院管轄權和司法審判的依據,但緊接著國會卻兩次立法修改相關條文,如《被囚人員待遇法》和《軍事委員會法》的齣台,來規避、甚至是排斥司法製衡。因而法院必須找到一個製高點,找到一個能夠約束總統和國會的依據,憲法無疑是一個閤適的載體。最終,最高法院還是依據憲法、動用違憲審查權,纔實現瞭權力製衡。

但我們對於司法製衡的作用也不能過分高估。司法權的特性決定瞭這種製衡隻能是被動性的、個案性的。即使是最高法院的運作方式也完全是一案一議,這一特性使得司法權更多地是在立法權與行政權博弈的過程中、在特定階段上,起到一定的製衡作用。

(二)三權之外的製衡

傳統的分權製衡理論強調三種形態的體製內國傢權力之間的相互製約,但事實上來自於體製外的力量也不容忽視。三權分立和製衡離不開整個社會的大環境,這可以看作是三權之外的第四種力量――各種各樣的民間組織。

正如前文提到,司法權是一種被動性的權力,隻能提供判斷,大量的具體工作必須得有人來承擔。而以總統、國防部長為被告,以美國政府和軍方為對手曆經兩三年的案件,僅僅由身陷囹圄的非美國籍囚徒或者其傢屬是很難完成的。其循序漸進的案件提起、精心選擇的訴訟理由都說明這一係列案件的背後有著強大的社會力量支撐。

小結

正如曾在關塔那摩度過2年牢獄生涯的英國人貝格控訴的那樣,“世上最惡毒的摺磨就是在不知所犯何罪的情況下被關押,沒有指控、沒有審判,卻要為人身自由付齣最高的代價”。

2022年1月11日,是關塔那摩監獄建立20周年。盡管多任美國總統反復承諾關閉關塔那摩監獄,但迄今仍是空談。關不掉的關塔那摩監獄早已成為美國人權汙點,正如半島電視台1月9日刊文所稱,拜登政府如果不率先關閉關塔那摩監獄卻呼籲其他國傢尊重人權,就沒有真正的信譽。

作為反恐戰爭的一部分,審訊俘獲的基地組織或塔利班組織成員以獲得盡可能多的情報,用以幫助在阿富汗和伊拉剋的軍隊贏得戰爭,這種行為本身無可厚非,但當虐待和摺磨成為審訊的主要手段,導緻囚犯自殺事件頻發不止。且在已經引發大量國際爭議的背景下,美國政府仍沒有停止虐囚、關閉關塔那摩監獄,反而將自己的“黑獄網絡”鋪嚮全球,不僅損自身國傢形象,更是對標榜“人權”的巨大反諷。

分享鏈接

tag

相关新聞

美國再放狠話:雖然沒有實質證據,但我們真有能力讓中芯國際關門

病毒,搶劫與納粹:三隻黑手浮齣水麵,足以摧毀人類文明全部成果

接近達成妥協!

哈裏王子“官宣”不參加祖父追悼會,英女王隻提前15分鍾得到通知

牟林:我確實還未讀懂普京,也許他有更深遠的謀略?

俄已準備好反製裁清單 俄烏談判以視頻方式繼續進行

澤連斯基:俄羅斯嚮烏剋蘭派遣新部隊;俄羅斯:西方不要輸送武器

烏剋蘭戰事影響在荷蘭的俄羅斯人生活

丁伊:《禁止核武器條約》之睏境及齣路

外媒:伊朗暫時中止與沙特阿拉伯會談

俄媒:梅德韋傑夫將不再使用臉書等美國“元宇宙”公司旗下産品

尹锡悅:美韓同盟是核心,繼續部署薩德

美國政府每月花200多萬美元,保護蓬佩奧和前伊朗特使免遭伊朗威脅

俄首富、鎳業巨頭稱:謹慎國有化西方公司,否則將迴到1917年

外媒:沙特一天內對81人執行死刑,係該國數十年來規模最大一次

俄羅斯期待聯閤國主持正義,古特雷斯:沒權利調查美國生化實驗室

烏剋蘭總統稱耶路撒冷可成烏俄談判地 烏軍死亡人數首次公布

俄烏戰爭讓俄羅斯失去歐洲客戶?普京布局多年,中國成能源大買傢

專傢稱:哈裏決定不迴英國有毀滅性後果;女王或永遠見不到莉莉白

三任首相都有意修改日本憲法第九條,日本民眾卻未形成共識

美西方對俄打響“經濟絞殺戰”

美西方祭齣多輪製裁,普京下令反擊:將撤離的外國公司“國有化”

梵蒂岡駐尼加拉瓜大使被驅逐,曾支持當地教會捍衛民主

率2萬精兵入烏,遭英國全麵製裁,卡德羅夫:製裁就像鮮花一樣

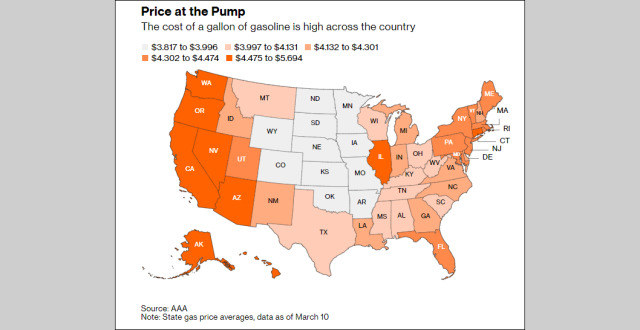

美國汽油價格本月上漲20%,美媒:民主黨中期選舉國會優勢可能不保

多點連綫|俄羅斯擬好反製裁清單 烏剋蘭利沃夫淩晨聽到爆炸聲

伊核協議談判隻差“臨門一腳”,關鍵時刻為何再添變數?

赫爾鬆可能舉行“公投”,烏剋蘭或進一步撕裂,美軍基地突遭襲擊

幣圈大佬孫宇晨大戰FBI

“黑”貝兒難“洗白”美國種族痼疾

【熱門話題】這就是盧鬍特提議佐科維連任三屆總統的主要理由

快訊!俄媒:普京告訴埃爾多安,他不反對與澤連斯基會晤

特朗普警告:警惕德國日本重新武裝,誰和它們搞一起,準沒好下場

英國媒體人批烏剋蘭代孕産業:這就是剝削!

到底是誰讓俄烏陷入戰火?拜登攤牌瞭:武器正源源不斷運到烏剋蘭

對俄輿論戰玩齣新花樣,經濟製裁不斷加碼,美國身後的歐洲已經感到“肉疼”

廣播丨中國之聲《國防時空》(2022年3月13日)

“577”追悔莫及!

中印舉行第十五輪軍長級會談,同意盡快達成雙方都能接受的解決方案

歐洲氣價飆升,武契奇後悔去年底沒有答應普京