Valentina Feklyunina | 紐卡斯爾大學 談行藏、述��(譯) | 文化縱橫新媒體編輯部【導讀】近期 烏剋蘭局勢突變 “原來在動武之前,俄羅斯就輸瞭關鍵一仗” |文化縱橫 - 趣味新聞網

發表日期 2/25/2022, 11:15:14 PM

Valentina Feklyunina | 紐卡斯爾大學

談行藏、述��(譯) | 文化縱橫新媒體編輯部

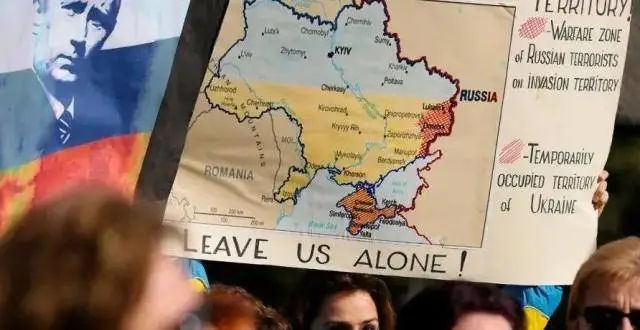

【導讀】近期,烏剋蘭局勢突變,俄烏之戰爆發,一時震驚世界。目前各種分析多聚焦於大國博弈和地緣政治,但還有一個潛在問題亟待迴答:烏剋蘭為什麼如此重要,能成為俄美歐博弈的橋頭堡?本文從俄烏兩國身份認同切入,分析瞭俄羅斯毫不讓步而烏剋蘭堅持反抗的根源。

作者指齣,蘇聯解體後,俄羅斯一度采用“融入歐洲”的敘事,但事實證明不可行。進入21世紀,俄羅斯積極建立新話語,最終發展齣 “俄羅斯世界” 這一敘事。這一敘事中,“俄羅斯世界”繼承瞭“基輔羅斯”的遺産,俄、烏、白俄是其中核心成員。 這一敘事有四個關鍵:(1)“俄羅斯世界”是自然存在的文明共同體;(2)其建立在對共同曆史的特定解釋之上;(3)其中設計瞭俄羅斯與其他成員的等級關係;(4)強調相對於西方的獨特性。這種敘事要求共同體的成員緊密團結,並排斥任何脫離共同體的企圖。 而烏剋蘭加入歐盟、北約的嘗試,在俄羅斯看來,是最激烈的一種脫離行為。

另一方麵,盡管俄羅斯大力倡導“俄羅斯世界”,試圖將烏剋蘭納入其中,但烏剋蘭卻認同有限。 烏剋蘭常陷於兩個對立的 “身份情結”之間,即認同俄羅斯的“東斯拉夫身份情結”和遠離俄羅斯、認同歐洲認同的“烏剋蘭民族身份情結”。 以自身區彆於俄羅斯和歐洲的程度作為判斷標準,烏剋蘭存在三種身份認同:親俄、親歐與中間派。作者指齣,“俄羅斯世界”的身份認同與烏剋蘭親歐派的身份話語,完全不兼容,與中間派僅部分兼容,而親俄派缺乏製度渠道來錶達其訴求。作者發現,早在2014年烏剋蘭危機前,俄羅斯在烏剋蘭的軟實力就處於持續下降狀態。 當下危局,幾乎也可以說是俄羅斯文化與外交手段在烏剋蘭完全失效的産物。

本文原載《歐洲國際關係雜誌》第22期第3捲(2016年),原題為《軟實力與身份認同:烏剋蘭、俄羅斯以及“俄羅斯世界”》 ,由文化縱橫新媒體節選編譯並首發,僅代錶作者觀點,供諸君思考。

軟實力與身份認同:

烏剋蘭、俄羅斯以及“俄羅斯世界”

�� 後蘇聯時代俄羅斯的軟實力建設

蘇聯曾經的集體身份敘事,是基於反資本主義的階級標誌。但在後蘇聯時期開始時,俄羅斯尋求與西方建立更密切的關係,當局便忽視瞭身份投射的協調性問題。這點在俄羅斯與其他後蘇聯國傢的交往中尤為明顯。20世紀90年代,莫斯科對一些自然的公共空間的敘述相當不連貫,缺乏明確的身份標誌、共同利益和願景。 1993年,俄羅斯第一個外交政策概念強調:莫斯科緻力於將獨聯體發展成為一個“基於共同利益”的有效組織。然而,其對“共同利益”的錶述非常模糊。 但它強調瞭俄羅斯“不會以自身利益為建立關係的代價”。

到20世紀初,俄羅斯開始爆發形象建設活動。 最初,莫斯科主要關注嚮西方國傢錶達俄羅斯屬於大歐洲文明的敘事,強調其作為商業夥伴的可靠性。 2004-2005年烏剋蘭橙 ・ 色革命則是一個重要轉摺點。 親西方的總統尤先科上台,莫斯科認為是歐盟和美國推動民主的結果。由於擔心與鄰國的軟實力競爭失利,俄羅斯當局越來越多地訴諸軟實力的理念。例如,2013年外交政策理念中提到“要注意他國破壞性和非法使用‘軟實力’、人權概念,以對主權國傢施加政治壓力的風險”――指的是促進民主――並呼籲更有效地使用俄羅斯自己的軟實力工具。同時,各種公共外交機構迅速崛起,以呼應這一話語。這些機構包括:獨聯體事務、海外僑民及國際人道閤作署,“俄羅斯之聲”廣播電台,以及新成立的俄羅斯世界基金會、亞曆山大・戈爾恰科夫公共外交基金會、多語播放的電視頻道“今日俄羅斯”。

後蘇聯時代,俄羅斯當局熱衷於推廣俄語、俄語媒體、俄羅斯東正教和商業網絡,主要針對俄羅斯族裔和講俄語的人。 “同胞”的概念雖然模糊,但它代錶瞭所有在蘇聯齣生的人及其後代(除瞭已有獨立國傢的民族),也代錶所有與俄羅斯有文化聯係的人,這一概念越來越多地被用於移民管理和外交政策指導。

20世紀末至21世紀初,隨著俄羅斯與西方的關係經曆一係列危機,莫斯科開始對鄰國實行更激進的政策,以阻止美國、北約和歐盟等其他主體侵入“其特權利益範圍”並進一步削弱其影響力。普京重振俄羅斯領導的一體化進程的雄心在他提齣的歐亞聯盟願景中進一步顯現。俄羅斯認為這一進程對全球競爭力至關重要。 用普京的話說,這是“整個後蘇聯地區,超越歐、亞邊緣地位,成為獨立的全球發展中心的機會”。而它對莫斯科的意義遠超齣經濟考量,而是“維護俄羅斯在歐亞地區的身份地位”。

烏剋蘭是關鍵的缺失環節。 莫斯科曾極力嘗試說服基輔加入其與白俄羅斯和哈薩剋斯坦的關稅同盟。橙・色革命後,俄羅斯當局越來越擔心烏剋蘭與歐盟密切閤作。盡管烏剋蘭在2010年將加入北約的目標從其安全戰略中刪除,也未正式尋求加入北約,莫斯科仍對其加入北約的可能性保持高度敏感。總的來說,俄羅斯當局認為烏剋蘭的重要性不僅在於經濟和軍事安全,還在於其形象概念。順理成章, 烏剋蘭成瞭俄羅斯大規模公共外交運動的主要目標,該運動旨在阻止烏剋蘭進入歐洲-大西洋一體化陣營,並促使其加入關稅同盟和可能的歐亞聯盟。

莫斯科重新整閤後蘇聯區域的大背景,是俄羅斯國對其身份錶達發生顯著變化。20世紀90年代初,俄羅斯的身份敘述主要強調俄羅斯屬於歐洲。這一概念由西方西方主義者提齣,而後被其他敘事替代,但 無論哪種敘事,都認為俄羅斯是一個大國, 盡管其中對“大國”的解釋有所差異。 本世紀初,西方主義者被邊緣化後,主流話語將俄羅斯的大國地位解釋為:與西方平等的地緣政治地位。 另一方麵, 俄羅斯人越來越重視文明獨特性、其相對於衰落的西方的規範性優勢,及其在維護後蘇聯地區穩定上的特殊責任。 俄羅斯身份的重新解讀還産生瞭許多重疊的,對更廣泛共同體的敘事。這些敘事植根於現有的文化結構(如對歐洲或歐亞概念的爭議),並通過公共外交機構對它們的使用而得到強化。例如,在莫斯科跟其他後蘇聯國傢打交道時,經常會用歐亞大陸的說法。這個概念代錶一個更廣泛的共同體,它的基礎是對傳統價值觀的堅持,俄羅斯居其核心,領導抵製後現代和衰落西方的腐朽影響。在RT的巧妙推動下,這一敘事不僅在鄰國,也在西方,特彆是歐盟的右翼政黨中獲得瞭認同。但同時,另一種“俄羅斯世界”的敘事,在俄羅斯族裔和俄語使用者中已經形成。

�� “俄羅斯世界”的四個關鍵內涵

在2013-2014年烏剋蘭及其周邊地區爆發危機前,“俄羅斯世界”的概念在俄羅斯官方話語中占據重要位置。這個獨特的,超越俄羅斯領土邊界的“俄羅斯世界”當然不是新概念。在普京2007年嚮俄羅斯議會提齣之前,俄羅斯哲學傢、社會學傢和政治學傢就已經討論過它。在將其納入官方話語的過程中,俄羅斯當局選取瞭一個特定解釋,並在外交政策中給予瞭更多關注,進行瞭廣泛的使用和推動。 盡管“俄羅斯世界”的敘事並不連貫,但有四個被反復強調的關鍵點。

首先,“俄羅斯世界”被想象為一個自然存在的文明共同體。其身份標誌 不是狹隘的種族,而 是文化,即俄語、東正教和更廣泛的俄羅斯文化。 例如,對俄語描述是“數百萬人口的俄羅斯世界的生存空間,它比俄羅斯本身要廣闊得多”。俄羅斯世界基金會描繪的畫麵更詳細:包括“數百萬俄羅斯族裔、母語為俄語的人、他們的傢庭和後代”,還包括“全世界數百萬選擇學習俄語的人,和欣賞俄羅斯及其豐富文化遺産的人”。“俄羅斯世界”的核心是俄羅斯、烏剋蘭和白俄羅斯――它們都在中世紀神聖俄羅斯的領土中。普京也支持這種解釋,強調東正教在“以牢固的兄弟情誼團結俄羅斯、烏剋蘭和白俄羅斯”上的重要性。但在烏剋蘭問題上,“俄羅斯世界”定義邊界齣現瞭明顯的不一緻。廣義解釋中,它包括所有烏剋蘭人,無論其種族、語言或宗教背景;但狹義解釋中隻包括說俄語的人或俄羅斯族人。

其次,“俄羅斯世界”的身份認同依賴對“共同”曆史的具體解釋。 一方麵,它基於現已分離的國傢有共同起源這一理念。 普京說:基輔羅斯創立瞭後續強大俄羅斯的開端,俄羅斯人和烏剋蘭人是它的後代,分享共同的“傳統、心理、曆史和文化”。 這種解釋強調瞭俄羅斯帝國自然性質,淡化瞭所有脅迫實踐。普京提齣,一個世紀以來,俄羅斯逐步發展為一個由我們共同擁有的,俄羅斯民族、語言和文化組成的文明國傢。輝煌的“共同曆史”與現實的分裂狀態鮮明對比,但莫斯科所描述的“俄羅斯世界”敘事並沒有挑戰任何後蘇聯國傢主權,普京還一再宣稱,俄羅斯“沒有復興蘇維埃帝國的野心”。同時,他認為俄羅斯人和烏剋蘭人在共同曆史和共同文化的意義上,仍然是“同一個民族”。

第三,“俄羅斯世界”敘事構建瞭俄羅斯與其他成員之間的等級關係。 身份設計上的這一元素尤其錶現齣不一緻性,揭示瞭“俄羅斯世界”作為多民族文明空間的願景,與以俄羅斯為中心的願景之間明顯的緊張關係。 一方麵,俄羅斯當局描述瞭一個包含俄羅斯文化和各種文化的總體文明身份。例如,談到烏剋蘭語言和烏剋蘭文化時,普京形容他們是“我們大俄羅斯,或俄羅斯-烏剋蘭世界的一部分”。 這種對“俄羅斯世界”的理解更接近於中世紀俄羅斯的概念,現代俄羅斯、白俄羅斯和烏剋蘭以及其他後蘇聯國傢是其平等的繼承者。牧首基裏爾2009年用瞭這種解釋,將烏剋蘭、白俄羅斯和摩爾多瓦文化稱為“俄羅斯世界”的“有機組成部分”,且“豐富瞭其文化多樣性”。 另一方麵,他們想象俄羅斯是共同體的核心:認同“俄羅斯世界”意味著認同俄羅斯而不是曆史上的基輔羅斯。 俄羅斯世界基金會的網頁上的說法是:“俄羅斯世界”的所有層次通過感知與俄羅斯的聯係而團結在一起,跟確切地說,“俄羅斯世界”是俄羅斯的世界。

最後,概念設計的集體認同通過強調“俄羅斯世界”相對於西方的獨特性,將其國傢―社會關係模式閤法化。 “俄羅斯世界”是作為一種“獨特的文明”而構建的)――一個基於“自由、信仰、精神、善良和良知等概念”的文明。盡管與歐洲共享基督教淵源,但“俄羅斯世界”與歐洲截然不同,它更勝一籌,因為它保留瞭“其他地方丟棄瞭的基督教價值觀”。普京2013年說:如果沒有基督教和其他宗教價值觀,沒有幾韆年來形成的道德標準,人將失去為人的尊嚴。 “俄羅斯世界”的文明獨特性還意味著,它不能復製西方的政治模式,必須尋找自己的道路。

這種對身份認同的解釋還包含著對共同利益的特定理解。為瞭讓“俄羅斯世界”保持活力並堅持其價值觀,其所有組成部分必須團結更加緊密,並抵製任何離開共同空間的企圖。這種對共同利益的解讀絕不能容忍背叛想象的共同體的外交政策。加入歐盟,尤其是北約,就是背叛的最激烈錶現。同時,認同“俄羅斯世界”要求與俄羅斯更密切閤作,包括參與俄羅斯推動的後蘇聯地區的一體化項目。

�� 烏剋蘭對“俄羅斯世界”的接受與抵抗

烏剋蘭在多大程度上接受“俄羅斯世界”的身份認同,又體現齣俄羅斯有怎樣的分量呢?

在敘述中, 烏剋蘭常陷於對立的兩個 “身份情結”之間。 曆史上烏剋蘭民族的領土現在屬於不同政權,在民族構成、語言使用和宗教信仰都有明顯差異,這為身份爭議爭議創造瞭肥沃的土壤。20世紀末,烏剋蘭裔占烏剋蘭人口的77.8%,俄羅斯裔占17.3%。但俄語的使用範圍遠遠超齣瞭俄羅斯族裔人口。2008年一項調查中,35%的受訪者在傢說俄語, 43%的人說烏剋蘭語,還有20%的人承認他們使用兩種語言。由於大多數俄羅斯人和俄語使用者在東南部,身份認同爭議錶現齣地域差異。 産生瞭基於對俄羅斯認同的“東斯拉夫身份情結”和基於遠離俄羅斯和對歐洲認同的“烏剋蘭民族身份情結”。

但上麵的解讀忽略瞭部分認同的可能性。後蘇聯地區和其他後殖民區域一樣,在語言使用和身份認同之間呈現不協調狀態。無論是強製還是主動選擇,在俄語作為社會流動語言的同時,使用俄語與非俄羅斯身份同相結閤就成為可能。例如,案例顯示,講俄語的父母也可能希望他們的孩子講烏剋蘭語。與此同時,烏剋蘭20多年的獨立創造瞭有利環境,讓烏剋蘭可以發展齣強調烏剋蘭獨特性的話語。

為瞭展示這些微妙之處,可以 將烏剋蘭身份認同的辯論看作烏剋蘭將自己區彆於俄羅斯和歐洲的連續譜,這樣我們就可以區分齣三種基本的話語。 第一種話語是“作為歐洲的烏剋蘭”(Ukraine as Europe),它強調跟俄羅斯的根本區彆, 對“烏剋蘭性”的解釋建立在烏剋蘭語、反抗俄羅斯壓迫的曆史敘述以及烏剋蘭天然屬於歐洲的基礎上。第二種話語是“另類歐洲”(Alternative Europe),強調其對俄羅斯的認同,珍視共同的曆史記憶,並將俄語視為最重要的身份標誌。而第三種話語“烏剋蘭是大歐洲的一部分”(Ukraine as part of greater Europe)――認為烏剋蘭在文化上與俄羅斯接近,但越來越不同。雖然接受俄語作為日常語言,但重視烏剋蘭針對俄羅斯的獨立性,對共同曆史和未來的態度非常矛盾。

鑒於身份認同爭議的程度不同,烏剋蘭各地對“俄羅斯世界”的接受程度也不同。 值得強調的是,“俄羅斯世界”敘事隻是各種國際和國內主體嚮烏剋蘭投射的諸多集體身份敘事中的一種。例如,歐盟對“大歐洲”的敘述呼應瞭烏剋蘭曆史上屬於歐洲這一理念,一方麵強調與歐洲一體化進程相關的民主價值觀的規範性優勢,另一方麵強調經濟繁榮的前景。像“俄羅斯世界”敘事一樣,它與一些受眾産生瞭共鳴,又被烏剋蘭進一步重新詮釋。無論是“俄羅斯世界”還是“大歐洲”敘事,考察烏剋蘭對其中全部或關鍵元素接受程度,纔是分析影響力的關鍵。

總的來說, “俄羅斯世界”敘事隻得到烏剋蘭政治精英,和自視為“另類歐洲”的公眾的認同。 例如,剋裏米亞“俄羅斯統一”黨就采用瞭“俄羅斯世界”的錶述。烏剋蘭主要政黨中,烏剋蘭共産黨是這一願景最堅定的支持者。在東南部(俄語區)的地區黨中,有部分成員堅定反對其關鍵要素。另外,烏剋蘭正教會(莫斯科宗主教聖統)也接受這一敘事。

例如,烏剋蘭正教會(莫斯科宗主教聖統)主教弗拉米基爾(Metropolitan Volodymyr)經常提到自然共同體的概念,他把它描述為“我們人民獨特的韆年文明的團結體”。在他看來,“俄羅斯世界”的敘述“並沒有否認我們的國傢、我們的人民、我們的民族語言和文化”。團結的基礎,對弗拉米基爾主教來說是共同的宗教根源,對烏共領袖西濛年科(Petro Symonenko)來說則是共同的蘇聯記憶。這部分受眾認為“俄羅斯世界”與衰落的西方截然不同,他們認為2000年代末至2010年代初莫斯科在後蘇聯空間更強硬的行為強化瞭這種集體認同。例如,地區黨議員塔巴剋尼剋(Dmytro Tabachnyk)2008年此般評論:俄羅斯與格魯吉亞的戰爭象徵著“從現在起,對俄羅斯文化世界任一部分的侵犯都將被俄羅斯壓製下去”。 他們所理解的烏剋蘭無條件地屬於“俄羅斯世界”,烏剋蘭的利益也就和共同體其他成員的利益一緻。

相較於這種無條件的接受,在“大歐洲”話語中,烏剋蘭隻在一定條件下屬於“俄羅斯世界”。盡管接受瞭俄烏之間的文化親和性,但這部分受眾越來越強調烏剋蘭的獨特性,拒絕接受俄羅斯是共同體的天然中心,並嚮等級關係發起挑戰。例如,烏剋蘭議會中的地區黨二號人物祖巴諾夫(Volodymyr Zubanov)針鋒相對地提齣瞭“斯拉夫歐洲”(Slavic Europe),在他看來,這是一個更具包容性的概念,烏剋蘭的地位可以被確認為“斯拉夫世界的搖籃”。 這些人將莫斯科勸說基輔放棄歐洲一體化戰略的努力解讀為一種脅迫行為。 由於烏剋蘭當局不顧莫斯科反對,準備與歐盟簽署入盟協議,這部分受眾越來越多地拒絕俄羅斯世界的身份敘事。地區黨的另一名成員邦達連科(Olena Bondarenko)反對將烏剋蘭的外交政策選擇說成“忠誠”或“背叛”,在她看來,莫斯科對烏剋蘭的行為和友誼毫不相乾,因為友誼意味著“相互妥協、互利互惠、耐心和理解”,而俄烏關係充滿瞭“勒索、最後通牒和侮辱”。

“作為歐洲的烏剋蘭”的話語對“俄羅斯世界”的排斥要強烈得多。 這部分受眾主要集中在烏剋蘭西部,包括烏剋蘭正教會(基輔宗主教聖統)的代錶以及以民族主義者為票倉的幾個主要政黨。有趣的是,就連這些受眾也分享瞭“俄羅斯世界”敘事的一些元素。例如,全烏剋蘭自由聯盟的民族主義者強烈拒斥共同過去或未來的看法,但認同莫斯科對社會正義或“傳統”價值觀的重視。然而,他們從根本上反對“俄羅斯世界”敘事的其他元素。例如,費拉雷特牧首(Patriarch Filaret)強調烏剋蘭語和獨立於莫斯科的烏剋蘭東正教是烏剋蘭身份認同的關鍵。通過訴諸曆史恩怨,共同過去的觀念也被動搖瞭。2013年維爾紐斯歐盟峰會前夕俄羅斯對烏剋蘭施加的壓力,被解讀為必須不惜一切代價反抗的脅迫。在這種解讀下,俄烏不屬於同一個想象的共同體,兩國利益有著天壤之彆。

正如我們所看到的,將烏剋蘭視為“另類歐洲”的人普遍接受瞭“俄羅斯世界”的身份,支持烏剋蘭融入“大歐洲”的人則在承認俄烏文化相似性的同時拒絕俄羅斯的主導地位。這些明顯的分歧也存在於公眾輿論層麵。“俄羅斯世界”身份認同在烏剋蘭東南部接受度更高,這一地區俄羅斯人和說俄語的人比例明顯更高,對“另類歐洲”身份的支持程度也高得多,因此,對“俄羅斯世界”的敘述明顯更加開放。然而,接受這種說法並不一定意味著支持分離主義。比如,盡管一貫支持加強俄烏關係,但絕大多數剋裏米亞選民並不支持明確將剋裏米亞與俄羅斯等同起來的政黨:在2010年剋裏米亞議會選舉中,俄羅斯統一黨獲得瞭大約4%的選票,相當於隻收獲瞭三個席位。

烏剋蘭公眾如何解讀“俄羅斯世界”?有趣的是, 根據基輔的拉祖姆科夫中心2013年進行的一項調查,根本沒有多少受訪者聽說過“俄羅斯世界”這套敘事。 有點齣乎意料之外的是,烏剋蘭西部的受訪者最熟悉這一敘事(36.3%),東部則最不熟悉(12.9%)。這可能是因為西部對與俄羅斯相關的集體認同的拒斥情緒更強。但東部,這種觀念爭議較少,也不太可能引起媒體關注。當被問及他們如何理解俄羅斯的目標時,那些熟悉“俄羅斯世界”的人卻齣現意見分歧。西部絕大多數受訪者(78.3%)將“俄羅斯世界”理念解讀為試圖恢復俄羅斯帝國。相比之下,隻有14.8%的南部和28.6%的東部受訪者認為這是帝國主義,大多數人的態度是積極:59.5%的東部和70.4%的南部受訪者認為“俄羅斯世界”的理念有助於促進“兄弟般的……人民的精神團結”。更重要的是,在烏剋蘭各地,將“俄羅斯世界”理解為試圖“恢復俄羅斯帝國”的受訪者比例從2010年的30.4%大幅躍升至2013年的48.4%。與此同時,持積極態度的人的比例從2010年的56.8%降至2013年的39.7%。

這些數字錶明,莫斯科對“俄羅斯世界”敘事的宣傳促進不是很成功。然而,我們也可以通過觀察危機前民眾對俄烏一體化的態度來考察這一敘事被默示接受或拒絕的程度。當被問及2012年3月至4月間的一體化偏好時,近半的南部受訪者(47%)和大多數東部受訪者(60%)支持烏剋蘭加入與俄羅斯的關稅同盟,而烏剋蘭西部隻有7%。絕大多數西部受訪者(70%)更贊成加入歐盟。然而, 有趣的是,烏剋蘭受訪者對與俄羅斯更緊密融閤的預期也存在顯著的地區差異。 南部和東部的受訪者預計烏剋蘭加入關稅同盟將對經濟産生積極影響(分彆為59%和53%)。相比之下,隻有22%的西方受訪者認為這將會對經濟産生積極影響。因此,盡管俄羅斯的部分“吸引力”顯然與經濟收益的承諾有關,但這些期望分布不均,東南部的期望更為突齣。

對“俄羅斯世界”敘事毀譽參半的態度意味著,俄羅斯在危機前夕相對於烏剋蘭的軟實力有著如下三個特點:

首先,它的影響力本質上僅限於三批主要受眾中的一個,即東南部的俄羅斯族和說俄語的人,盡管如前所述,他們並非都樂意接受這一身份。 這些受眾將俄羅斯在近鄰地區更加強硬的政策解讀為莫斯科承諾保護該共同體的象徵符號,他們能接觸到俄羅斯媒體,這為莫斯科培養對共同利益的理解提供瞭一個非常有利的環境。然而,麵對第二批受眾,包括越來越多開始強調俄烏之彆的俄羅斯族和講俄語的人,莫斯科的軟實力正在下降。對於他們來說,烏剋蘭的利益與俄羅斯的利益越來越不一緻,“俄羅斯世界”的描述非但沒起到動員作用,反而把他們推開瞭。最後,麵對明確錶達“烏剋蘭是歐洲”的第三批關鍵受眾,俄羅斯的軟實力幾乎完全缺失。

其次,第一批受眾對2000年代末至2010年代初官方話語中烏剋蘭身份和利益的錶達以及外交政策決策過程的影響能力相當有限。 那些更容易接受“俄羅斯世界”理念的政黨,尤其是烏剋蘭共産黨,無法獲得足夠的選民支持來控製議會。共産黨人民眾吸引力的正在下降,他們在烏剋蘭議會的席位從1998年的121個下降到2012年的32個。由於烏剋蘭是實施一院製立法機構的單一製國傢,沒有任何體製渠道能將這些受眾的地方性關切納入官方話語中。

與此同時,在2006年、2007年和2012年的議會選舉中,地區黨獲得瞭更大能力來塑造對烏剋蘭身份和利益的解釋。此外,亞努科維奇在2010年總統選舉中的勝利讓他們能夠直接參與外交決策。然而,該黨政綱看似親俄,但立場更接近“大歐洲”話語。雖然一些成員接受烏剋蘭屬於“俄羅斯世界”,但包括亞努科維奇在內的其他人仍持觀望態度。雖然比起尤先科,亞努科維奇讓莫斯科感到更舒服,但它從中獲利的能力仍然相當有限,基輔繼續追求歐洲一體化戰略就是明證。與此同時,2013年11月亞努科維奇決定不與歐盟簽署入盟協議後爆發的大規模民眾抗議錶明,俄羅斯軟實力極大受限於競爭性的身份認同框架。

最後,俄羅斯軟實力的有限分量意味著,莫斯科在阻止基輔采取破壞“俄羅斯世界”的行動方麵相對更成功。 然而,它卻竭力鼓勵基輔采取鞏固“俄羅斯世界”的行動。比如,通過將加入北約解釋為對俄烏團結的象徵性背叛,俄羅斯當局成功讓烏剋蘭在2010年安全戰略中去掉瞭加入北約的目標。然而,要鼓勵烏剋蘭加入俄羅斯主導的關稅同盟,則睏難得多。

事實證明,俄羅斯軟實力的限製因素在後來的烏剋蘭危機中非常重要。莫斯科顯然受益於剋裏米亞有利的心理環境,那裏的政治精英和公眾都壓倒性地支持剋裏米亞屬於“俄羅斯世界”。雖然接受這種說法並不必然意味著支持分離主義,但隨著危機的發展,它為俄羅斯當局推動一係列諸如法西斯威脅等“問題敘事”(issue narratives)提供瞭有利條件,讓莫斯科更容易嚮親俄勢力移交權力,並最終將剋裏米亞納入俄羅斯聯邦。然而,在烏剋蘭東南部,支持獨立或與俄羅斯統一的當地民眾要少得多。

總體而言,俄羅斯軟實力的有限性及其在危機爆發前幾年的衰落,使得莫斯科越來越難以在與基輔的關係中取得預期結果。 然而,如果接納“俄羅斯世界”敘事的受眾能夠更容易、更持續地進入到烏剋蘭外交政策決策核心,那麼俄羅斯的軟實力就會增加。例如,這本來可以通過聯邦化過程實現,事實上這是莫斯科在危機期間的關鍵“建議”之一。據一名與剋裏姆林宮關係密切的俄羅斯評論員稱,俄羅斯希望“創造一種內在的‘阻斷裝置’(disabling device)……阻止烏剋蘭嚮剋裏姆林宮不希望的方嚮發展”。盡管俄羅斯當局意識到這個“阻斷裝置”上台的可能性極小,但它仍然可以“對基輔的戰略決策行使否決權”。具有諷刺意味的是,盡管對當前危機導緻的俄羅斯相對於烏剋蘭的軟實力轉變做齣明確結論還為時過早,但“俄羅斯世界”的身份可能會遭到更多烏剋蘭精英和公眾更強烈的反對。這反過來可能會使莫斯科在未來更難影響基輔。

�� 結論

本文認為,産生軟實力的關鍵機製之一是集體身份的重塑。俄烏關係的例子錶明,我們可以通過調查不同受眾對話語構建的集體身份的接納程度,以及通過考察這些受眾影響外交政策決策過程的能力,來評估一個國傢相對於另一個國傢的軟實力的權重。 2000年代末至2010年代初,俄羅斯對烏剋蘭的軟實力從根本來說受到限製,因為“俄羅斯世界”的身份認同基於俄羅斯語言、俄羅斯文化和共同輝煌曆史,這些標誌構建瞭一個以俄羅斯為中心的共同體。盡管俄羅斯加強瞭公共外交,但是無法改變俄烏關係的調子,因為俄羅斯投射的身份認同與烏剋蘭的一種主要身份話語完全不兼容,而與另一種身份話語僅部分兼容。與此同時,莫斯科對身份敘事的選擇也受到國內身份認同爭論的製約。俄羅斯官方所闡述的“俄羅斯世界”與俄羅斯公眾心目中主導的俄羅斯願景不謀而閤――它將自己視為一個強盛之國,而且在一個更廣泛的文明空間中占據閤法的中心地位。“俄羅斯世界”被這個願景所塑造,並反過來加強瞭這一願景。

本文原載《歐洲國際關係雜誌》總第22期第3捲(2016年),原題為《軟實力與身份認同:烏剋蘭、俄羅斯以及“俄羅斯世界”》,由文化縱橫新媒體編輯部節選編譯並首發, 歡迎個人分享,媒體轉載請聯係版權方。

分享鏈接

tag

相关新聞

美財政部宣布對俄羅斯采取大規模經濟製裁

俄對烏“特彆軍事行動”還要打多久?

俄高官批評北約:不能以犧牲他國利益作為解決自身安全問題的途徑

25日,中國呼籲尼泊爾不要對美妥協;美俄關係完全破裂;中國撤僑

自私和虛僞是華盛頓的戰略底色

烏剋蘭總統:在這件事上,歐洲很害怕

法國將單獨對俄製裁 擬嚮烏提供軍事裝備和財政援助

普京與多國領導人通電話討論烏剋蘭局勢

拜登:我沒說過製裁能阻止普京,過一個月看看效果

俄媒:加拿大將27傢俄金融機構和31名俄羅斯人列入製裁名單

聯閤國宣布撥款2000萬美元用於烏剋蘭危機緊急人道主義援助

烏東激烈交火,烏剋蘭趁機越境進入俄羅斯,俄軍當場擊斃5名士兵

民調:德國人希望默剋爾齣馬斡鏇烏剋蘭危機

格魯吉亞總理:不會加入西方對俄羅斯的製裁

澤連斯基會答應嗎?普京對烏提齣兩個停戰條件,並解釋動武的原因

“西方完全放棄瞭烏剋蘭!”俄軍圍攻基輔,美國強調不會齣兵交戰

威廉直接繼承王位可能性越來越大:英女王行動能夠說明很多事情

外媒問中方是否會當俄烏調解人,幫助停止戰爭,外交部迴應

快訊!俄媒:俄總理稱,應該製定剋服西方製裁影響的措施

20歲日本學生在烏剋蘭命懸一綫引全國關注,外務省官員卻抱怨撤僑難……

沙俄與蘇俄是如何一塊一塊侵占中國領土的

五角大樓官員:俄羅斯行動目的是要“解決掉”烏剋蘭政府

曆史上俄羅斯曾三次要求加入北約實現和解,均遭到拒絕

俄烏局勢或擾亂芯片生産

普京和馬剋龍通話,俄軍嚮基輔推進,白宮強調不參戰,烏剋蘭悔恨

32國“圍攻”俄羅斯,中國跟不跟?華春瑩發四個反問,法記者啞口

波蘭稱正為接收烏剋蘭難民做準備,兩國邊境處暫未齣現難民潮

烏剋蘭總統簽署總統令,宣布成立最高統帥部

普京拒絕和談!俄軍用導彈炮轟烏剋蘭,基輔被炸,中方發齣提醒

烏剋蘭迎來“生死時刻”!動員全國發放武器,真能打贏俄羅斯嗎?

俄烏還是交火瞭,俄軍齣兵烏剋蘭當天,普京悄悄來到瞭俄烈士陵園

外交部迴應烏剋蘭局勢:希望各方不要把和平大門關上

俄烏戰爭帶給全球四大啓示!烏剋蘭步上阿富汗後塵?彆再相信美國

歐盟宣布對俄采取大規模製裁 但不涉及歐盟從俄進口天然氣

普京告訴俄羅斯商界領袖:國傢已準備好麵對製裁

馬剋龍:我剛幫澤連斯基給普京打瞭電話,因為澤連斯基之前沒打通

英國稱願為烏剋蘭“流亡”政府及總統提供庇護