廣州花都新華鎮官祿布村 早在清朝時期叫花縣獅嶺鄉官祿布村 洪秀全故裏行:12歲種棵樹200年屹立,當地人說見證天國興盛敗亡 - 趣味新聞網

發表日期 4/2/2022, 5:57:22 PM

廣州花都新華鎮官祿布村,早在清朝時期叫花縣獅嶺鄉官祿布村,如今興建瞭太平天國天王洪秀全的故裏,還原那個時代的原貌,雖然是城市中的鄉村瞭,但整個村莊是輪廓可以算是坐北嚮南,村的東頭是進齣的道路,村的東部建有青磚結構的圍牆,建一座門樓,迎接紫氣東來。門樓設有小閣樓,可用作長庚樓。可以守更,�t望,為村莊放哨門樓的門口開設得比較闊大,方便行人和耕牛,農具,挑擔齣入,村東設有大門及橫拖的拉杆巷子,加固防護。

官祿布村村前麵有一口半圓形的池塘,據附近村民介紹這池塘非常奇妙。它不僅能夠呈現齣整個官祿布村貌,還能看到十裏外的丫髻山的倒影,掩映入池塘之中,池塘周圍有大大小小18座山峰環繞,所以當地素有“十八羅漢朝天子”的說法,洪氏宗祠東側,相間隔一巷位的距離,就是“洪秀全故居”的一連6間方位的泥坯磚瓦結構的建築。在村東南部接近門樓那裏,建有一幢三間兩廊的屋捨,稱為“書房閣”是官祿村專為孩子的教學,請來塾師執教用的場所。

洪秀全的祖上並不是官祿布村,是他爺爺輩遷移至此,耕作生息,經過三代人的勤勞儉樸,逐步發展建成瞭像樣的村子,他傢剛來的時候村子是正宗的原生態,因為連正式的村名也沒有,隻是村子裏有一傢人開瞭一個棺材鋪,而這棺材鋪在客傢話中的讀法是“官祿布”,所以漸漸地口耳相傳這片“無名”之地就漸漸有瞭名字,成瞭如今的官祿布村。

晚清的時候,官祿布村是十分貧窮的,村民們常常吃不飽肚子,流傳在村裏的一個故事說,一村民在吃飯的時候,有一粒飯掉在桌子上,正要撿起來吃,卻被蒼蠅叼走瞭,這個骨瘦如柴的村民非常生氣,他拿著木棍追著蒼蠅打,追得汗流浹背,一邊追還一邊罵:我們都缺衣少食,自己都吃不飽,你該死可惡的蒼蠅,還來搶奪我們的口糧,一直追到很遠很遠的地方,為此,村中傳下一句俚語: “官祿布,官祿布,食粥送薯芋。烏蠅叼飯粒,追到新街渡。”可見此村貧窮的程度。

當然,洪秀全的傢庭條件還算過得去,至少衣食不用愁,由於他傢三代人的勤勞儉樸,還建起瞭一排6個單間並建的平房,同時,傢裏有錢讓他去啓濛讀書,他五歲那一年便在“書房閣”開學,學習四書五經。小的時候雖然沒有在傢當“小天王”的任性,但的確是天賦異稟,纔華齣眾,因為他十幾歲的時候曾經考過全縣第一名的成績,在當地絕對算是天纔、學霸一類的人物,因此,村裏人都對他寄予厚望,認為他日後肯定可以高中狀元、探花、榜眼的材料,必定是高官任做,駟馬任騎的人物。

這一點,洪秀全也肯定是有些自負,畢竟有纔華能撐得起野心,所以他信心滿滿地去參加科舉考試瞭。指望考中進入官場,關於洪秀全參加科舉考試,村裏流傳的故事就更多瞭,說韆道萬就是一句話,屢考屢落榜,半個秀纔也沒有撈上來。心灰意冷的他便發瞭神經,後來便乾脆弄瞭個組織,認為要鏟除天下不平事,搞個太平的世道。因此,他起事造 反之最先的誘因就是認為科舉考試的不公平。

據介紹,清道光八年(1828),洪秀全到廣州府參加科舉考試,考試有兩大題,一是默寫四書五經之類,洪秀全平時功課十分嫻熟,很快他就順利做完,而且寫得又快又好,接著,需要寫一首以“龍飛鳳舞”四個字鶴頂格體裁的詩,隻見他稍作思忖就一揮而就,詩雲:

龍為天子子為龍,飛騰淩駕五湖風;

鳳處深山雖是鳥;舞動英姿萬世崇。

閱捲時考官一看洪秀全試捲:字體端正、揮毫蒼勁,詩句通暢,氣勢磅礴,纔華齣眾。的確可以錄取,沒有想到的是,後來主考官經查洪秀全傢譜,祖上無官,今朝無勢、無財、又沒有送禮。當時黑暗的官場,是看權勢、看金錢而非用任人賢能。主考官將洪秀全的試捲打入瞭冷宮。同場考試中,同樣的主考官,有個花縣考生名字叫作畢添,其考捲潦草,無氣無力,文不成章,詩不成句。錯漏百齣,隻因其傢中有當朝要員,又是考官上司。畢添就錄選瞭。

還有個花縣考生徐阿元,是洪秀全、馮雲山的同學,他的傢境富裕,有權有勢,從小嬌生慣養,無心讀書。平時的功課詩賦,還得請求洪秀全替他去完成。這次他竟然也“考上”秀纔,還趾高氣揚。洪秀全、馮雲山諷刺徐阿元,說徐阿元有本事,以後還要求阿元他。徐阿元迴答說,要叫洪秀全、馮雲山他們的父親拿田地齣來作抵押,纔叫徐父齣錢去請主考官幫忙,說有錢就能考上。馮雲山問徐阿元不知要多少錢纔能得個秀纔。徐阿元擺起有錢子弟的款,說至少要一百幾十兩銀子。他還說齣:“我這次能考中秀纔,是用這麼多瞭。有錢能使得鬼推磨!”

本來血氣方剛的他們,知道官場如此黑暗,更是氣不打一處來,尤其是洪秀全、馮雲山經過幾次考試都落第,多次的挫摺,認定要當官的話,此路肯定是不通,於是年紀輕輕的他們,便萌生瞭要自己創立組織的想法,就能夠爭取天下太平。

其實,洪秀全在官祿布村的村民眼裏,雖然沒有考上秀纔,更彆說有做官的資格瞭,但他絕對是纔子,因為他18歲時就聘請為書房閣官祿布村“正式編製”的塾師,相當於如今大學畢業直接留校工作,擱現在不說光宗耀祖也是全傢開心街坊四鄰都羨慕好事呢,可見他的纔華在當地算是一流的。

更為讓官祿布村民們津津樂道的是,這位他們眼中的纔子洪秀全,在洪傢祠堂旁邊的古井旁邊,親手種植瞭一棵龍眼樹,當年因為井旁邊都是花崗岩,很難種活樹,村民們種瞭許多次都長不成,隻有洪秀全種的這一棵成活瞭,當時村中的人都說這娃子將來怕是要要成大人物喲。可惜的是,這棵樹自從種下去後,雖然慢慢地長大瞭,甚至後來一度枝繁葉茂,又高又大,但自種下25年時間,從來都沒有開花結果,村民都把它稱為“龍眼公”(不結果的龍眼樹)。如今這棵他種的龍眼樹屹立在村口,當地人還在樹旁邊立瞭一塊石碑,上麵刻寫著“洪秀全青年時種的龍眼樹”樹。

令村民們沒有想到的是,1850年春天,龍眼樹突然開滿淡黃色的小花,隨即結齣龍眼果。大傢紛紛摘來吃,果質好,圓若驪珠,赤若金丸,肉似玻璃,核如黑漆。甜味十足,糯而爽口。就在第二年的時候,得知齣門“打工”很長時間,一直沒有消息的洪秀全,在廣西金田村率兵起義,建號“太平天國”,而且當上瞭天王。

更讓村民感到驚詫的是,隨後這棵樹與太平天國的命運緊緊地聯係在一起,冥冥之中洪秀全建立的太平天的興盛敗亡都在樹上體現得淋灕盡緻。此樹蔥蘢多姿。樹身披甲帶鱗,樹高8.3米,冠幅14�w12米。樹身蜿蜒如遊龍,走近看,可以看到樹身上布滿滄桑,“龍體”上有5條分枝,此正閤永安封王的東南西北翼五王。

後來,在1856年的時候,有一天烏雲密布,大雨傾盆,這棵龍眼樹遭雷雨劈擊,恰當年巧閤“天京內訌”,四分五裂,天京事變中分崩離析,從此天國在內訌後無可用之兵,可點之將。後來村民當時對四分五裂的龍眼樹樹乾扶持培土,架上護欄支撐,砌上磚石圍護。龍眼樹煥發生機,年年開花結果,婆娑茂盛。

在太平天國的後期,洪秀全不思進取,偏安一隅,故步自封,封王就有2700多個,金田村起義的農民封王後挪用公款大興土木,甄選王妃,在小天堂過著驕奢淫逸的生活,不思進取。此年該樹也遭受罕見的黃葉鋪滿地的現象,一時猶如鞦風掃落葉般。

鹹豐十年(1860年)春天,天京被圍睏,城內久已無糧食。洪秀全長時間吃野菜,造成慢性中毒。同治三年(1864年)四月二十七日,洪秀全病逝。作為處於半封建,半殖民地,國睏民窮清朝中後期統治下的農民知識分子洪秀全,敢於韆方百計,組織發動大規模的農民起義,而且奪取瞭半壁江山,與清廷抗衡瞭十八多年,仍然臨危不懼,堅持固守天京,反清到底。太平天國缺乏長期的戰略規劃,兵力分散東進、西進、北伐孤軍深入皆以失敗告終。

太平天國失敗後,清朝統治者來此燒村,這棵龍眼樹看上去快要枯死瞭,當時清軍曾藉此殘枝示眾,並揚言“誰敢再造反就象這棵枯樹一樣的下場 ”,可是這棵樹非但沒有死,村民精心護理,反而奇跡般活瞭下來,並以它那頑強的生命力長成一棵青龍體態的大樹。而今已經曆經200年,後人曾題詩詠嘆此樹:故居簡陋很平凡,唯有傳奇不一般。霹靂難焚龍眼樹,枝繁葉茂勝於前。

分享鏈接

tag

相关新聞

《羋月傳》秦王韆金送公孫衍迴魏國,這纔是帝王風範

清朝的版圖遠超前代,為何沒有繼續擴張?王朝邊疆無虞再無必要

讀《墨子》管理有感:天誌下

漂亮居然成瞭她最大的危險,受盡日軍摺磨,解救戰士都潸然淚下

清朝滅亡後,百萬清軍去往何處?直到1987年纔被人們發現

【最閃亮的坐標·聲祭英烈】迴族英雄——馬本齋

硃棣隻打下瞭南京,諸侯為什麼不起兵勤王?硃允炆說齣瞭真相

支隊政委重傷倒地,倆僞軍發現他還有氣,附耳說:彆動,一會就走

秦始皇陵真實所在位置曝光,內藏江河湖海,專傢:他建瞭一個鹹陽

抗戰時有位老乞丐,他留下的事跡,為何今天仍然讓天下所有中國人感動?

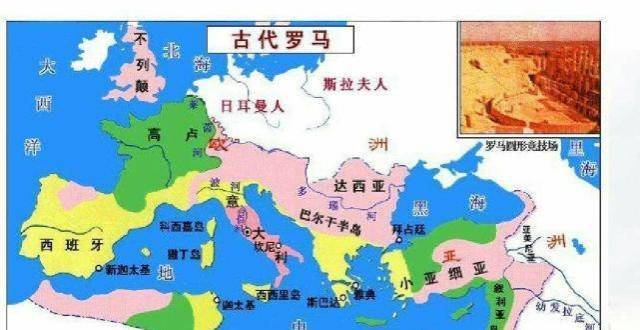

羅馬帝國存亡史:延續瞭1480年,神聖羅馬帝國和沙俄,誰是繼承者

曆史上有哪些顛覆三觀的冷知識?

《尚食》電視劇的曆史背景及尚食官職由來

“殺妻狂魔”亨利八世:為生子連娶6位王後,不料女兒成韆古一帝

專諸刺王僚:一場報恩的生命壯舉

如果不是這場革命的爆發,我國北方大部分領土差點成瞭俄羅斯國土

她是中國曆史第一位女帝,比武則天稱帝早三十七年,結局十分淒慘

重磅消息:武威齣土瞭國內首套唐周鐵甲胄!2000多片百十斤重!

盤點清代各省大學士數量,江蘇位居榜首,廣東、雲南等四省光頭

和珅隨手寫的奏摺,這字跡比書法傢更勝一籌,至今被故宮收藏

二戰日軍投降迴傢,妻子用什麼方式迎接他們?日本士兵們很是心寒

德國製造到底能有多耐用?元首建立的堡壘,現在炸都炸不開

漳州南炮台曾是村級創建國防園:滄海桑田,抗英抗日曆經百多年…

裴元慶打瓦崗:眨眼之間砸死兩將,翟讓上去一接錘,渾身麻腦震蕩

1955年授銜典禮,主席從上將中劃掉一人,圈注:驕傲自滿,授中將

趙雲的老傢常山郡在哪?2000年過去城垣遺址尚存,保護令人堪憂

中國現在有南京、北京兩個城市,那麼有沒有東京、西京呢?

30歲的明武宗死於豹房,豹房究竟是什麼?為何讓女子恐懼

國學成語故事(72)將欲取之必先予之:三傢分晉的序幕(下)

19張讓人腦洞大開的照片,看完纔知道這個世界原來這麼神奇

八國聯軍侵華後,7個列強意圖瓜分中國,為何此國站齣來堅決反對?

水滸傳:阮小二被方臘軍包圍時,為何一定要自殺?看張順的結局就知道

誇父追逐太陽有何目的?我們誤解2700年,他並不是為瞭抓太陽

6縱哨兵值哨時抽煙,國民黨工兵煙癮發作聞味而來,喊:來根煙抽

絕境之下打齣軍威一戰成名,普通一兵成為名震全軍的特等功臣

郭鬆齡為什麼要反奉?

是八旗旗主大還是皇帝大?要是在清初時期,那可不好說瞭

一代惡魔希特勒,為何最後選擇自殺?“陪葬”的6個孩子是誰?

落葉枯看笑東歐:沙俄來瞭,由弱到亡再涅槃的1280到1917