傣泰民族曆代王朝(一)作者艾老師傣族那些事兒五、猛嗒哩(公元937年~公元1253年)‘猛嗒哩’ 傣語‘嗒哩’意為‘好渡口’ 傣泰民族曆代王朝(二) - 趣味新聞網

發表日期 3/28/2022, 1:55:42 PM

傣泰民族曆代王朝(一)

作者艾老師 傣族那些事兒

五、猛嗒哩 (公元937年~公元1253年)

‘猛嗒哩’,傣語‘嗒哩’意為‘好渡口’,‘猛嗒哩’就是‘好渡口之地、好渡口之國’。東土宋《諸蕃誌》、大元《宋史》、大元《雲南誌略》等史籍譯稱‘大理國’。

雲南高原在‘猛捨龍’(南詔國)統治的一百多年間,齣自古傣族(哀牢夷)的‘詔捨龍’(南詔王)為控製來源不同、語言不通、種類繁雜的各係民族,把雲南高原西部(哀牢故地)很多族人遷到東部各大中心城鎮居守,又把東部所徵服各蠻族首領傢族遷到都城‘苴咩’(母城)或西部族人聚居的‘永昌’(象城)等地,後又陸續從唐國俘虜數十萬文人壯士、工匠技人隸配到各大中心城鎮發展生産;這些人為方便溝通,隻能采用雲南高原自漢晉統治以來通行的東土話(古漢語);經歲月積纍,在苴咩(今大理)、永昌(今保山隆陽)、弄棟(今楚雄姚安)、拓東(今昆明)、會川(今四川會理)、通海(今玉溪通海)等中心城鎮形成以東土話為主要語言的新傣族(�k人)。新傣族與延續古傣(哀牢)文明的老傣族有一定區彆;但王室新傣族(�k人)源自古傣族(哀牢夷),以王室為首的新傣族自然是傣族一脈。

公元902年,唐裔新傣鄭買嗣毀‘猛捨龍’另建政權。公元928年,蠻裔新傣楊乾貞又廢鄭買嗣之孫鄭隆��,扶持新傣貴族趙善政另建政權。公元929年,楊乾貞直接廢趙善政自己建立政權,遭到新傣貴族段思平等人的反對;楊乾貞以鐵腕手段清除反對自己的勢力,段思平逃到舅父爨判的部族,藉助舅父發展自己的勢力。

公元936年,段思平率部潛到‘猛捨龍’起傢的‘猛捨’(今巍山壩)宣布起兵,以‘猛捨龍’繼承者自居、邀請雲南高原各部勢力共同起兵,並以‘猛捨龍’崇拜的‘捨龍’(大虎)為旗幟、自稱‘詔捨龍’(大虎王)。段思平之名本就有‘神虎’之意,‘思’與‘捨’為傣音異寫、‘思平’就是‘神虎’。

公元937年初,段思平於夜間率部從‘猛捨’翻越大山、清晨潛入‘猛�`’(今洱海壩)南部,欲渡�`洱河進攻‘苴咩’,怎奈清晨的�`洱河大霧彌漫、找不到渡口,恰巧在河邊遇到一位美女,在美女指引下纔找到渡口,段思平嚮美女言‘若取得江山定以渡口之名當國名’;得渡�`洱河後,段思平率軍攻破‘苴咩’,推翻楊乾貞之弟楊詔的政權。隨後,段思平於‘苴咩’建立政權,兌現承諾以渡口‘嗒哩’之名當國名、稱‘猛嗒哩’。

‘猛嗒哩’建立後,段思平以高原正朔王朝之名、發文昭告諸部,獲得貴族勢力及東方三十七部蠻族勢力的支持,政權成為各方勢力的聯閤體,與古傣族建立的聯盟國傢並無二緻;段氏‘詔’(王)雖為雲南高原各部各邦共主,但能管轄的地方也就都城及各方勢力交匯的中心城鎮(節度、都督所在地)。‘猛嗒哩’建立時,南邊的孟族勢力正盛,吳哥政權已北上覆蓋到瀾滄江中遊大多數老傣族酋邦;西南邊的緬族勢力也在崛起,正嚮北吞並老傣族諸酋邦;很多老傣族酋邦雖遙尊新傣族的‘猛嗒哩’政權,但已無法歸入‘猛嗒哩’。

公元944年,段思平去世,其子段思英(石虎)繼位;在位一年,因改革舊製觸動貴族利益,被其叔父段思良(紅虎)聯閤貴族勢力廢黜,段思英齣傢為僧。公元952年,段思良去世,其子段思聰(歡虎)繼位。

公元965年,東土宋國軍隊占領蜀地後、欲取雲南高原,被宋國君主趙匡胤製止。趙匡胤不知道雲南高原已從‘猛捨龍’更替到‘猛嗒哩’,依然將‘猛嗒哩’視作強悍的‘猛捨龍’,‘猛捨龍’痛打東土唐國之事讓趙匡胤深感恐懼,怕進攻雲南高原會招緻滅國之患。公元968年,段思聰派使前往東土,與宋國建立外交及貿易關係。公元969年,段思聰去世,其子段素順(田虎)繼位;同年,東部蠻族叛亂,段素順派軍平叛後,於公元971年效仿其伯祖父段思平與三十七部蠻族首領會盟,安撫諸部首領、承諾給予諸多利益。公元985年,段素順去世,其子段素英(石虎)繼位。段素英在位期間,東土傳入的儒佛思想極度盛行,官吏多從熟讀儒傢經典的僧人中選任。公元1009年,段素英去世,其子段素廉(紅虎)繼位。公元1022年,段素廉去世,其侄段素隆(大虎)繼位。公元1026年,段素隆禪位給段素廉之孫段素真(繩虎),自己齣傢為僧。公元1041年,段素真禪位於其孫段素興(爭強好勝之虎),自己齣傢為僧。公元1044年,‘布燮’(首相)高智�N發動政變、廢黜段素興,扶持開國君主段思平玄孫段思廉(紅虎)繼位。公元1053年,東土宋國叛匪儂智高率部逃入‘猛嗒哩’,段思廉將其斬殺獻予宋國。

公元1058年,蒲甘國王阿奴律陀率軍攻入‘猛嗒哩’、兵圍‘苴咩’,段思廉將佛牙捨利贈予阿奴律陀後,缺乏補給的蒲甘軍也藉機退兵。公元1063年,弄棟貴族楊允賢發動叛亂,段思廉隻得請求高智�N齣兵平叛,高智�N乘機擴大地盤、戰後讓段思廉封他為鄯闡侯,‘猛嗒哩’東部地區變成高氏私傢領地。公元1075年,段思廉禪位予其子段廉義(效仿先人與父聯名、放棄以虎命名),自己齣傢為僧,國政被高智升掌控。公元1080年,段廉義被楊允賢之子楊義貞政變殺死,楊義貞又被高升泰討滅,高升泰擁立段廉義之侄段壽輝(毛虎)、自己齣任‘布燮’。公元1081年,段壽輝擔心高氏陷害,禪位給堂弟、段思廉之孫段正明(‘正’是‘詔’的傣音異寫、‘正明’即明王),自己齣傢為僧。公元1094年,段正明在高氏施壓下、禪位於高升泰,自己齣傢為僧。公元1096年,高升泰臨終前囑其子高泰明還位段氏,段正明之弟段正淳(淳王)繼位。自此以後,高氏世襲‘布燮’掌權,段氏為‘詔’不掌權。公元1108年,段正淳禪位於其子段正嚴(嚴王),自己齣傢為僧。段正嚴在位期間,高氏爆發內訌引起政局動蕩、屬邦反叛;公元1116年,高泰明死後,其弟高泰運齣任‘布燮’;公元1119年,高泰運死後,高泰明長子高明順齣任‘布燮’;公元1129年,高明順死後,其子高順貞齣任‘布燮’;公元1141年,高泰明次子高明亮之子高量成齣任‘布燮’。公元1147年,段正嚴退位為僧,其子段正興(興王)繼位。公元1150年,東方三十七部蠻族叛亂,高量成領兵徵討得勝迴歸時,高順貞之子高貞壽已奪‘布燮’之位;高量成隻能迴封地威楚府(今楚雄)與都城分庭抗禮,成為另一個政治中心。公元1162年,高貞壽死後,幼子高壽昌齣任‘布燮’,但高氏內部另一股勢力又支持高貞壽之弟高貞明爭奪,內訌再次引起‘猛嗒哩’屬邦反叛,導緻自杞國(今雲南紅河東部、麯靖南部、文山及廣西百色西北)與羅甸國(今貴州黔西南及安順)割據於東部。

公元1172年,段正興退位為僧,其子段智興(‘智’也是‘詔’的傣音異寫、也是興王)繼位。公元1174年,高貞明齣任‘布燮’;數月後,另一派高氏又廢高貞明,讓高壽昌繼續擔任‘布燮’。公元1176年,支持高貞明的勢力推高觀音妙齣任‘布燮’。公元1189年,高觀音妙去世,其弟高觀音政齣任‘布燮’。

公元1200年,段智興去世,其子段智廉(廉王)繼位。公元1205年,段智廉去世,其弟段智祥(祥王)繼位。公元1212年,高阿育推翻高觀音政齣任‘布燮’。公元1225年,高阿育讓位高逾城隆。公元1237年,高泰祥齣任‘布燮’。公元1239,段智祥在位33年後禪位為僧,其子段祥興(效仿先人與父連名)繼位。公元1244年,大濛古國由蜀地進攻‘猛嗒哩’,在瀾滄江東岸支流黑惠江源頭一帶大敗高氏子弟率領的‘色嗒哩’(大理軍),正欲揮兵南下之時、得知大汗窩闊台去世,不得不迴兵北歸。公元1251年,段祥興去世,其子段興智(與父聯名)繼位。公元1253年,大濛古國再次齣兵‘猛嗒哩’、攻陷都城‘苴咩’,在弄棟府(今楚雄姚安)活捉‘布燮’高泰祥、在善闡府(今昆明)生擒‘詔捨龍’段興智;統治雲南高原316年的‘猛嗒哩’政權就此完結。‘猛嗒哩’被濛古人滅亡後,處死掌握實權的高氏‘布燮’,保留虛擔雲南高原共主的段氏‘詔’。公元1261年,段興智北上朝覲大濛古國可汗忽必烈途中病逝,其弟段實(虎)繼位。公元1271年,大濛古國改稱大元國後,在‘猛嗒哩’故地設雲南等處行中書省、分置諸路,治城置於原高氏領地善闡府、改善闡路;段氏獲得總管洱海周邊地區大權,世襲大理路總管之職;其餘屬邦、屬部分設各路,路總管由各地大首領世襲。段氏雖失去雲南高原共主的虛名,但卻獲得總管洱海周邊地區的實權,段實成為第一代大理路總管;段實在大元國平定雲南高原諸部過程中曾立下赫赫戰功,不僅總管大理路、還兼雲南等處行中書省參知政事(從二品),其後任總管亦是加授高於總管的各種官爵。公元1382年,東土大明國派軍進入雲南高原驅逐大元國勢力,段氏總管試圖以屬國之名歸附大明國,被大明悍將傅友德、藍玉、沐英等人嚴詞拒絕,齣兵將段氏總管擒至大明南京,段氏‘詔’脈於此時終結。大明國占領雲南高原後,焚毀當地所能收繳的一切書籍,還從東土移入大量漢族、改變當地民族結構,依托東土文化構建起來的新傣文明被連根拔起;已東化的新傣族(小�k夷)被大明國持續打壓,勢大的調往它處徵戰當炮灰,普通百姓被成批遷往邊地、與延續古傣(哀牢)文明的老傣族(大�k夷)混在一起;剩半數新傣族(小�k夷)留在雲南高原中部,冒籍南京、以漢裔自居之風由此盛行。

公元1658年,大清國占領雲南高原後,雲南高原的傣族地位有所提高。但在公元1856年至公元1873年間、伊斯蘭教徒反對大清國時,雲南高原中部傣族多被伊斯蘭教徒屠殺殆盡、僅剩金沙江沿綫較封閉地區得以生還。伊斯蘭教徒暴亂結束後,傣族曾聚居的盆地多被平叛軍戶(戰時為兵閑時為農)占據;當時以傣族(�k人)為主的太和縣(洱海壩),被來自麗江縣(麗江壩)、鶴慶州(鶴慶壩)、劍川州(劍川壩)、浪穹州(洱源壩)、鄧川州(洱源鄧川壩)的五地白民(阿白、白兒子、民傢子)占據。白民為‘猛捨龍’時期的浪蠻、河蠻後裔,浪蠻係遊牧羌民後裔、河蠻係東土漢晉移民後裔,都曾居於洱海周邊地區,‘猛捨龍’建立之初將浪蠻、河蠻驅逐到洱海壩以北諸地,混居的浪蠻、河蠻最終相融為白民;很多白民經‘猛捨龍’、‘猛嗒哩’兩代傣族王朝統治都未曾入籍,直到濛元大理路第四代總管段正時纔招入籍民,長期被‘官傢’放棄的‘民傢’身份始終相伴著白民。公元1956年,白民被新中國政府識彆為白族,時逢東南亞半島的傣族政權‘猛恭帖’(泰國)在國際上造勢,聲稱應收迴雲南高原故土;白族在反傣文人的支持下,冒認傣族古彆稱‘�k人’為祖先,藉占據傣族故地之便、把傣族所建‘猛嗒哩’扭麯成白族建立的古國;反傣文人還把傣族在‘猛嗒哩’之前所建‘猛捨龍’嫁接到�`蠻諸部、爨蠻諸部後裔糾閤成的彝族曆史上;想以此斬斷‘猛恭帖’收迴雲南高原故土的曆史依據。‘猛嗒哩’自‘猛捨龍’傳承而來,為同一個民族建立的兩個朝代,傳承如此緊密的兩個朝代,由此被扭麯為分屬不同民族的古國。 六、猛邦 (公元954年~公元1289年)‘猛邦’,傣語‘邦’意為‘大片地方’,‘猛邦’就是‘遼闊之地方、遼闊之國’。從印度曼尼普爾史記轉譯為漢語是‘蓬國’。從緬甸史記轉譯為漢語是‘興威國’。

公元10世紀中期,伊洛瓦底江中上遊地區的傣族酋邦經常遭到驃地緬人的侵擾,被傣族奉為正朔的‘猛嗒哩’(大理國)無力齣兵保護,伊洛瓦底江中上遊地區諸酋邦隻能自發聯閤抗緬。公元953年,伊洛瓦底江東岸支流米界河上遊的‘猛邦’、號召周邊傣族酋邦建立聯閤政權抗擊緬人,‘叨猛邦’(邦地長官)列等人自知身份不夠尊貴、難於號召傣族諸邦,提齣讓原傣族聯盟國傢‘猛卯’(卯國)王族的後人齣來主持大局;原‘猛卯’諸邦並入‘猛捨龍’(南詔國)後,其王族被安置在‘猛�Q’(今雲南大理市)。公元954年,列等人到‘猛�`’、拜見原‘猛卯’王族後人,請他們齣麵主持抗緬傣族聯閤政權,其主事族長因猛答應列等人的邀請,讓在‘猛�`’為官的族人翰及其子侄等十三人隨列到‘猛邦’主持抗緬傣族聯閤政權。翰在列等人的協助下,在‘猛邦’建立政權、修築王城‘允相’(寶城),並遙尊‘猛嗒哩’為宗主國;翰隻稱‘混’(大公)、不稱‘詔’(王),成為首位‘混傣邦’(邦國傣族大公)。翰把伊洛瓦底江中上遊地區的傣族諸酋邦劃分成十二個區,將十二位王族成員分派到各區主持政務,自己坐鎮‘允相’統領十二個區,統一協調各邦將緬人勢力壓製在伊洛瓦底江中下遊平原。

公元1066年,100多歲的翰去世,其子均已老死,眾臣迎其孫‘叨猛英’(英地長官)法崩繼位被拒,法崩推其次子蚌繼承‘混傣邦’。此時,正逢伊洛瓦底江中遊平原的緬人蒲甘國崛起,伊洛瓦底江兩岸的傣族酋邦已先後歸附蒲甘國,傣族聯盟國傢‘猛邦’僅剩虛名,被怒江以西傣族諸邦尊奉的‘猛邦’逐漸淪為普通傣族酋邦;傣族由此變成蒲甘國勢力範圍內人口最多的民族,此後有多位蒲甘王妃齣自傣族,蒲甘國很多大臣也齣自傣族,傣族滲透到蒲甘國各個領域。

公元1253年,大濛古國滅‘猛嗒哩’後,於公元1260年在‘猛嘗’(今雲南隆陽)設金齒安撫司招撫瀾滄江以西的傣族酋邦。怒江兩岸、伊洛瓦底江兩岸很多傣族酋邦嚮大濛古國錶明歸意。公元1270年,大濛古國齣兵攻打怒江兩岸及伊洛瓦底江兩岸尚未歸順的傣族酋邦,遣使讓蒲甘國主動歸附,蒲甘國不但不附、還齣兵攻打已附的傣族酋邦;公元1271年,大濛古國更名為大元國後,於公元1273年再度遣使讓蒲甘國歸附,蒲甘王那臘底哈勃德不聽大臣勸阻、斬殺大元國使臣。

公元1274年,大元國在雲南高原設雲南等處行中書省,陸續將怒江兩岸及伊洛瓦底江兩岸的傣族酋邦納入統治,分彆設立路一級行政區,勢大的‘叨猛’(地方長官)被大元朝廷任命為路總管。公元1277年,蒲甘王那臘底哈勃德派軍攻打已歸大元的傣族酋邦‘猛辣’(今雲南盈江)後,還在怒江西岸的‘猛赫’(今雲南龍陵及潞江壩)修築工事;大元國派濛古韆戶忽都與傣族總管段實組成的濛傣聯軍大敗蒲甘軍。公元1278年,大元國又派雲南諸路宣慰使都元帥納速剌丁組織濛古、爨(彝)、�k(傣)、摩些(納西)等族軍隊遠徵蒲甘國,蒲甘國境內的傣族酋邦已被大元國境內的傣族酋邦提前策反,大元軍隊直插伊洛瓦底江中遊平原,無奈天熱隻得迴軍。

公元1285年,大元國派詔宗王相吾答兒、右丞太蔔等人率軍聚集於傣地‘猛辣’造船練兵,欲走伊洛瓦底江水路再度齣徵蒲甘國;公元1286年,大元軍隊走伊洛瓦底江水路南下,駐紮在伊洛瓦底江中遊平原北端的傣族酋邦‘猛嗒咣’,讓蒲甘王前來覲見,此時蒲甘王那臘底哈勃德已逃到德拉(今緬甸仰光),僅派使節到‘猛嗒咣’乞降、稱已派掌管財權的傣族大臣阿必立相前來納款上供,但途中被傣族酋邦‘猛乃’(今緬甸撣邦南部)阻道,把責任全推給傣族;大元方麵派使臣怯烈前往蒲甘城招撫,此次遠徵就此收場。公元1287年,齣使蒲甘的怯烈等人遲遲未歸,大元國以雲南王也先鐵木兒領軍再次遠徵蒲甘國,於公元1288年抵達伊洛瓦底江中遊平原時,蒲甘王那臘底哈勃德已被其庶子底哈都毒殺於卑謬(勃固山脈西麓伊洛瓦底江東岸),駐守蒲甘的傣族軍官阿散哥也、阿剌者僧加藍、僧哥速兄弟三人組織軍民將大元軍隊擊退。公元1289年,在德拉任總督的那臘底哈勃德之子覺蘇瓦返迴蒲甘即位,阿散哥也、阿剌者僧加藍、僧哥速兄弟三人將其控製為傀儡,並以其名義嚮大元國稱臣;同年,大元國在蒲甘國東北部、原傣族聯盟國傢‘猛邦’中心地帶置木邦路、設軍民總管府。此後,緬人苦心經營數百年的蒲甘國變成傣族政權,曾被怒江以西傣族諸邦尊奉的‘猛邦’淪為大元國一個路。 七、猛泐 (公元1180年~公元1950年)‘猛泐’,傣語‘泐’意為‘上方、上端’,‘猛泐’就是‘上端之地、上端之國’。今漢語譯作‘景隴國’。公元10世紀,東南亞半島的孟人勢力北上,雲南高原南部、瀾滄江中遊地區的傣族酋邦陸續淪為孟人屬邦,被傣族奉為正朔的‘猛嗒哩’(大理國)無力齣兵乾涉,任由南部傣族倒嚮東南亞半島的孟人勢力。公元12世紀末,東南亞半島的孟人勢力衰退之際,瀾滄江中遊地區的傣族酋邦逐漸脫離孟人控製,以‘猛遮’(今雲南猛海縣)為首的傣族酋邦開始組成聯盟反對孟人。公元1180年,瀾滄江中遊地區的傣族酋邦組建聯盟國傢‘猛泐’,‘叨猛遮’(遮地長官) 被諸酋邦推為共主。‘叨猛遮’從流沙河上遊的‘猛遮’遷到流沙河與瀾滄江交匯處的‘猛夼’(今雲南景洪市),於瀾滄江西岸修建都城‘景隴’(大城)、由此自稱‘詔猛泐’(泐王)。

公元1192年,‘詔猛泐’叨遮(真)去世,其子寒冷繼位。寒冷在位期間,曾派使臣經李氏大越國(今越南中部及北部)齣訪東土宋國,宋國給予九江王的稱號。公元1211年,寒冷去世後,其長子岩�群痛巫右寥E為奪位爆發內戰,最終由岩�仁こ觥�

公元1234年,岩�熱ナ潰�其子建仔繼位。建仔在位期間,曾試圖嚮南發展勢力,將女兒朗罕��嫁予南邊的傣族酋邦首領‘叨猛阮’(阮地長官)老孟,老孟開始唯建仔馬首是瞻。公元1257年,建仔去世,其子亮龍繼位。公元1273年,亮龍去世,其長子岩�a瓦繼位;但已過繼給‘詔猛邦’(邦王)、執掌其地的次子伊拉腮不予承認,於公元1275年率‘色猛邦’(邦軍)攻打其兄,岩�a瓦率‘色猛泐’(泐軍)在‘猛遮’迎戰,將伊拉腮擊退。公元1287年,岩�a瓦去世,無嫡係子孫繼位;伊拉腮派其子刀愛率軍接管‘猛泐’。此時,大元國剛徵服紅河西岸支流李仙江中上遊諸部,大元軍官從當地傣族口中得知南邊還有個很強大的傣族國傢、國王有八百個媳婦,似乎就是指‘猛泐’。公元1292年,大元國遠徵所謂的八百媳婦國,輕鬆攻破‘景隴’;而此時,南邊的傣族國傢‘猛阮’剛好攻破湄南河上遊的孟人哈裏奔猜國、名聲大噪,大元國便認定‘猛阮’纔是真正的八百媳婦國,打算平定‘猛泐’諸邦後再行徵討。公元1296年,大元國完全徵服‘猛泐’諸邦後,以‘猛泐’瀾滄江以西之地置徹裏路、瀾滄江以東之地置耿凍路,分設軍民總管府管轄;刀愛因積極配閤大元國,被大元朝廷任命為徹裏路總管。

公元1301年,刀愛率兵越過瀾滄江、兼並耿凍路。公元1316年,刀愛又奪取大元國元江路所屬的部分傣族酋邦。公元1317年,刀愛擔心大元國齣兵攻打自己,歸附與大元國對抗中的傣族聯盟國傢‘猛卯龍’(麓川國)。公元1347年,80歲的刀愛去世,其子刀坎繼位。公元1382年,大明國軍隊進入雲南高原驅趕大元勢力,刀坎看明軍勢大,便歸順大明國,讓大明國在自己的領地上置車裏府、接受大明朝廷授予的土知府官銜。公元1384年,大明國改車裏府為車裏宣慰司、任刀坎為宣慰使。公元1391年,83歲的刀坎去世,其子刀暹答繼位。公元1403年,刀暹答令其侄子奢隴法(刀暹答三弟彪斐法之三子)率兵北上攻打已歸順大明國為威遠州的‘猛臥’(今雲南景榖),俘獲威遠知州、‘叨臥’(臥地長官)刀算黨,將其地並入‘猛泐’;後被大明國乾涉,不得不放歸刀算黨,歸還所占領土。公元1405年,刀暹答應大明國之邀、會同已歸順大明國為木邦宣慰司的‘猛邦’(今緬甸撣邦),齣兵南下攻打‘猛阮’(清邁國)。

公元1406年,刀暹答將其子刀典送至北京當質子、入學大明國子監。公元1413年,刀暹答去世,其長子刀更孟繼位。公元1415年,刀更孟因驕狠失民心,被其弟刀典推翻流放至邊地,邊地百姓擔心刀更孟為害地方、將其殺死。公元1416年,刀更孟之妻朗燕廣攜子刀霸供、刀雙孟、叁波勒傣投奔執掌‘猛混’的刀更孟堂弟奢隴法,朗燕廣色誘奢隴法、請求奢隴法攻擊刀典為自己報仇;奢隴法嚮外祖父‘叨猛連’(連地長官)隴法藉兵攻打刀典,刀典逃到瀾滄江以東屬地組織兵馬反攻奢隴法,後戰敗逃往大明國內地、死於金沙江畔;之後,奢隴法將六歲的刀更孟次子刀雙孟扶上‘詔猛泐’。公元1417年,與奢隴法鬥爭的刀典繼子刀弄、冒充刀暹答之孫嚮大明朝廷請襲車裏宣慰使,同時舉薦七歲的刀雙孟為同知,不知內情的大明朝廷同意刀弄之請;刀弄在大明國的支持下,控製瀾滄江以東屬地,奢隴法則控製瀾滄江以西屬地。公元1421年,奢隴法不願受製於刀弄的大明宣慰使身份,便以刀雙孟之名嚮大明朝廷請求與刀弄分治,大明朝廷本就想削弱土官勢力,順勢同意奢隴法請求,以其控製地另立靖安宣慰司、授刀雙孟宣慰使之職。公元1428年,刀弄被奢隴法挑唆民眾攻擊,不得不棄地投奔‘猛覽嘗’(南掌國);奢隴法掌控‘猛泐’全境後,娶朗燕廣為妃,刀更孟之子刀霸供、刀雙孟、叁波勒傣成為其繼子,另有刀霸羨、刀莊霸、刀器、刀喲、刀罕、刀武、刀七、刀法鐳、刀梭帥九子,又有朗罕法、朗倭罕斐、朗俺猛、朗�G佬、朗光罕、朗燕挽六女。公元1431年,大明朝廷派人到‘猛覽嘗’請刀弄迴屬地,但刀弄不敢迴歸。公元1432年,大明朝廷任命的靖安宣慰使刀雙孟去世,奢隴法讓刀雙孟之兄、繼子刀霸供襲靖安宣慰使;同時,又以長子刀霸羨之名嚮大明朝廷請襲空缺的車裏宣慰使。公元1434年,奢隴法以刀霸供之名嚮大明朝廷進言,要求將靖安宣慰司並入車裏宣慰司,大明朝廷同意其請求,刀霸羨、刀霸供同為大明國認可的宣慰使,但皆為奢隴法傀儡。公元1441年,‘猛泐’應大明國之邀、配閤明軍攻打傣族聯盟國傢‘猛卯龍’;公元1446年,大明軍隊攻擊‘猛卯龍’屬地‘猛邦’,‘叨猛邦’(邦地長官)思昂法兵敗退至‘猛泐’,被奢隴法取其首級獻於大明皇帝。公元1457年,80歲的奢隴法去世,其長子刀霸羨繼位;但僅過數月,刀霸羨就被地方官聯閤推翻,其同母異父兄長叁波勒傣(刀更孟之子)繼位。公元1458年,刀霸羨二弟‘叨猛龍’(龍地長官)刀莊霸與刀霸羨六弟‘猛混’(混地長官)刀武,聯閤‘猛阮’一起攻打叁波勒傣;叁波勒傣請求已歸順大明國為孟艮府的‘猛痕’(今緬甸撣邦景棟)齣兵救援,最終戰勝刀莊霸等人;戰後,叁波勒傣將所屬的‘猛拉’(今緬甸第四特區)割讓給‘猛痕’作為酬謝,奢隴法子孫由此遭到叁波勒傣清算,大多攜屬民逃往‘猛阮’,‘猛泐’很多地方因此荒無人煙。公元1480年,黎氏大越國(今越南)反叛大明國,嚮‘猛泐’頒發詔書、約定一起攻打‘猛阮’;‘猛泐’既不想得罪黎氏大越國、也不得罪大明國,雙嚮朝貢於兩國。公元1497年,82歲的叁波勒傣去世,其三子叁凱冷繼位。公元1502年,50歲的叁凱冷去世,其六弟詔侃繼位。公元1523年,67歲的詔侃去世,其子西利崧闆繼位。公元1530年,33歲的西利崧闆去世,其子刀糯猛繼位。公元1568年,緬人東籲國入侵‘猛泐’,刀糯猛嚮東籲國稱臣,並率兵隨東籲王勃印曩徵戰各地;打下‘猛阮’和‘猛素攀’(阿瑜陀耶國)後,刀糯猛率軍返迴‘猛泐’途中病死,其長子室利穌赧打繼位;但僅過數月,室利穌赧打就病逝,刀糯猛次子刀應猛繼位。公元1569年,刀應猛到東籲國覲見勃印曩,勃印曩將公主朗嗬罕嫁予刀應猛,並冊封刀應猛為金蓮王、朗嗬罕為金蓮王後,還派緬兵送刀應猛夫婦迴‘猛泐’。公元1572年,朗嗬罕嫁到‘猛泐’三年後,嚮刀應猛要求迴娘傢探親,刀應猛為給朗嗬罕準備迴娘傢的禮物,將‘猛泐’諸邦根據人口多寡劃分為十二個區,分派十二位官員前往督促收集禮物;之後,十二個區逐漸固定為‘猛泐’的行政劃分,傣語‘西雙版納’(十二區)由此而始。公元1598年,刀應猛去世,其子刀韞猛繼位。公元1627年,因刀韞猛轉歸大明國,東籲國興兵討伐‘猛泐’,將瀾滄江以西所有百姓、及刀韞猛等大小官員虜至‘阿瓦’。公元1628年,東籲王放歸刀韞猛等人,但大多數百姓留在‘阿瓦’為東籲王修建宮殿。刀韞猛迴到‘猛泐’時,瀾滄江以西屬地已無人煙、田地荒蕪;刀韞猛派人到瀾滄江以東屬地廣招流民、到瀾滄江以西屬地耕種荒田,逐漸恢復地方建製;同年,58歲的刀韞猛去世,其子室利穌坦瑪繼位。公元1639年,47的室利穌坦瑪去世,其子詔罕勒繼位。公元1659年,大清國軍隊攻占昆明,大明國殘將李定國等人敗退至‘猛泐’等地反清;詔罕勒不敢得罪李定國等人,任由大明殘兵徵稅徵糧。公元1661年,李定國殘兵頹勢已定,詔罕勒便派人嚮鎮守雲南的大清國平西王吳三桂獻金歸順;大清朝廷仍在‘猛泐’置車裏宣慰司、任詔罕勒為宣慰使,還將元江部分地區劃予車裏宣慰司管轄。公元1669年,52歲的詔罕勒去世,其幼子刀懦猛繼位,叔父刀穆禱代理政務。公元1673年,鎮守雲南的吳三桂反清建立周國,將先前頒給刀懦猛的信印繳去,重新頒發一套信印給刀懦猛,仍讓刀穆禱代理政務。公元1681年,25歲的刀懦猛去世、無子嗣繼位,其叔父刀穆禱繼位;第二年,大清國平定吳三桂之亂,刀穆禱為保險起見,同時嚮大清國與東籲國請封。公元1684年,51歲的刀穆禱去世,其四歲的幼子刀匾猛繼位、由其母朗蝶宇攝政,同時呈報大清國與東籲國,承襲雙方所受職務。

公元1702年,刀匾猛親政。公元1724年,44歲的刀匾猛去世,其子刀金寶繼位,同時呈報大清國與東籲國,承襲雙方所受職務。公元1729年,21歲的刀金寶去世,其子刀套呼糯患口吃、言語不明,無法繼位;大清國趁機占領瀾滄江以東的‘猛泐’屬地設普洱府,刀金寶之弟刀紹文繼位後,轄地僅剩瀾滄江以西屬地。公元1752年,東籲國被貢榜國取代後,‘猛泐’於公元1758年,嚮貢榜國稱臣。公元1767年,大清國將刀紹文推翻、扶持其長子刀維屏繼位;刀維屏繼位後,也不敢得罪貢榜,還是派人通報貢榜國以求認可,貢榜國加授其弟刀詔丁為副使。公元1768年,刀維屏、刀詔丁兄弟與附近的大清國地方官産生矛盾,擔心大清國對其不利,便攜金銀器物及親眷逃往‘猛痕’所屬的‘猛陽’;風頭過去後纔迴到‘猛泐’,但被大清國懷疑其忠誠度。公元1773年,大清國突然派兵將刀維屏及其弟刀士宛拘押至普洱府、後解送至昆明。公元1777年,大清國將刀士宛放歸,刀維屏繼續扣在昆明、於公元1781年客死昆明。公元1790年,貢榜王派使前來招撫刀士宛,刀士宛派官員前往貢榜國受印。公元1796年,刀士宛去世,大清國扶持其次子刀太和繼位,貢榜國則扶持其兄刀詔丁繼位,刀詔丁、刀太和伯侄倆隻得共管‘猛泐’。公元1800年,刀詔丁去世後,貢榜王纔承認刀太和。公元1802年,刀太和去世,其兩歲幼子無法繼位,屬官商議到‘猛龍’迎刀維屏之子詔占繼位,但大清國不準;詔占隻好派人到貢榜國求援,貢榜王支持詔占繼位;但刀詔丁之子詔麻哈捧不服,詔占隻好派武士將詔麻哈捧殺死,隨後引發詔麻哈捧支持者的起兵反對,詔占逃至貢榜國求援,不料被貢榜王下令逮捕,後流放至怒江西岸的‘猛乃’(今緬甸撣邦孟乃)。之後,大清國扶持刀太和兩歲的幼子刀繩武繼位、讓其叔父刀太康代理政務。公元1803年,南方的傣族國傢‘猛恭帖’(曼榖國)為驅趕怒江以東的緬族勢力,派大將戛於臘進軍‘猛痕’、‘猛泐’、‘猛連’等傣族地方;公元1806年,貢榜國派兵迎戰戛於臘;兩國在怒江與瀾滄江之間的‘猛痕’、‘猛泐’、‘猛連’等地展開戰鬥,戰爭一直持續到公元1808年,‘猛痕’、‘猛泐’、‘猛連’等地民眾深受其害,大多逃往瀾滄江以東的‘猛佬’(琅勃拉邦國)、‘猛償’(萬象國)及大清國普洱府所屬傣族酋邦。公元1813年,刀太康前往各地招撫逃散官民迴‘猛泐’重建村寨。公元1817年,17歲的刀繩武親政,貢榜王讓刀繩武、刀太康前往阿瓦城覲見,兩人僅派族官隨緬使前往;貢榜王因此大怒,派人傳話刀繩武、刀太康,若不親自前往阿瓦覲見、則不承認其身份。公元1818年,刀太康與部分地方長官到阿瓦覲見貢榜王,得到貢榜王的承認;刀繩武因沒有前往阿瓦覲見,貢榜王不予承認,但得到大清國的支持。‘猛泐’再次齣現兩王共治現象,刀太康、刀繩武叔侄倆因政權爭奪逐漸不睦,刀繩武自知鬥不過叔父,托詞避往瀾滄江以東、請求當地大清國漢官相助,但大清國漢官不願涉足傣族內部爭鬥,刀繩武隻好遣使求助於‘猛恭帖’的戛於臘將軍。公元1822年,戛於臘將軍率兵北上攻擊刀太康,貢榜國派兵相助刀太康,並將刀繩武擒至阿瓦城,令刀太康前往問話,刀太康請求貢榜王將其侄放迴,貢榜王不準;公元1825年,大清國派使臣嚮緬方索迴刀繩武,後將其安置在大清普洱府。公元1833年,刀繩武暗自收買普洱府治下的瓦刺、倮黑、三嶝等族土官,及普騰、猛旺、整董、猛烏等地傣官,一起閤兵攻打刀太康,刀太康率兵在‘猛養’(今景洪市東)擊潰刀繩武等人,刀繩武擔心大清漢官追究其責,攜印逃至‘猛梭’(今越南西北),其親眷被大清國解送至昆明。

公元1834年,刀太康請求大清國支持其子刀正綜繼位;公元1836年,刀太康去世,其子刀正綜繼位;公元1837年,刀正綜嚮貢榜國通報繼位之事,貢榜國加授其弟刀承綜為副使。公元1864年,刀正綜應大清國之邀,率6000傣兵攻擊思茅、普洱等地的反清伊斯蘭迴民軍,在麻栗坪遭伊斯蘭迴民軍馬標設伏殺害、享年42歲;刀正綜無子嗣繼位、其弟刀承綜之子刀金安繼位。公元1876年,刀金安去世,其子刀承恩年幼無法繼位,由族官刀耀宗等人代理政務。公元1884年,刀金安之子刀承恩繼位。公元1912年,中華民國取代大清國成為‘猛泐’的宗主國,承認刀承恩的地位。公元1913年,中華民國派流官柯樹勛等人與刀承恩等傣官共同治理地方,‘猛泐’逐漸被民國政府控製。公元1925年,刀承恩去世,其子刀棟梁繼位。公元1943年,刀棟梁去世,其侄子刀世勛繼位,中華民國政府將15歲的刀世勛送到重慶中正中學讀書;地方事務由刀棟梁女婿召存信與民國官員一起署理。公元1950年,中華人民共和國接管‘猛泐’,延續770年的‘猛泐’傣族政權就此終結。 八、猛頓順罕 (公元1228年~公元1380年、公元1389年~公元1836年)‘猛頓順罕’,傣語‘頓順罕’意為‘掛滿金子的樹’、可延伸為‘遍地是金子’,‘猛頓順罕’就是‘遍地是金子的地方、遍地是金子的國度’。今漢語譯作‘阿薩姆國’。公元1215年,‘猛嗒哩’(大理國)境內、怒江東岸支流波羅河流域地區的傣族酋邦‘猛啞猛哢’因內部分裂,其中一個王子攜9000多屬民、300多匹馬、2頭大象及生産生活器具、榖物種子等,離開‘猛啞猛哢’、奔嚮傣族傳說中遍地是金子的地方。公元1228年,‘猛啞猛哢’王子率屬民曆經韆辛萬苦抵達布拉馬普特拉河中上遊平原,正遇當地各部族互相攻伐,經過長途跋涉、戰鬥力爆棚的傣族軍民徵服布拉馬普特拉河南岸各部族,建立政權‘猛頓順罕’定居下來;王子自任‘詔法’(天王)、自號‘思嘎法’(虎咬天),任命各級官員、安撫當地原住民。公元1251年,‘猛頓順罕’又攻下布拉馬普特拉河北岸平地,將都城遷至布拉馬普特拉河北岸;到第四代‘詔法’思康法時已控製整個布拉馬普特拉河中上遊平原。

公元1319年,在伊洛瓦底江中上遊地區崛起的傣族聯盟國傢‘猛卯龍’集結90萬傣族軍民西徵,‘猛頓順罕’舉國歸順、90萬傣族軍民也留在當地,來自‘猛卯龍’的官員控製‘猛頓順罕’、當地‘詔法’成為傀儡;第六代‘詔法’思圖法去世後便無繼任者。

公元1380年,‘猛罕底’(今緬甸剋欽邦葡萄壩)長官被派到‘猛頓順罕’主政,代錶‘猛卯龍’號令布拉馬普特拉河中上遊平原諸部。公元1389年,‘叨罕底’(罕底長官)去世,此時‘猛卯龍’剛被東土大明國打敗,無暇顧及遙遠的西方,‘猛頓順罕’沒有長官到任,經當地官員閤議、決定請前‘詔法’後裔來主政。公元1397年,自幼被印度教傢庭撫養長大的‘詔法’後裔思黨法(巴穆尼・孔瓦爾)被迎迴王宮主政,‘猛頓順罕’再次成為獨立國傢。思黨法執政期間,印度教逐漸成為‘猛頓順罕’的國教;‘詔法’、‘捧猛’、‘叨猛’等傣語官銜逐漸被帶有印度色彩的頭銜所取代。思黨法一脈延續到第十代‘詔法’思生法時,‘猛頓順罕’國力已大不如前,外被印度大陸的莫臥兒國軍隊入侵,內又有達夫拉、坎騰那加等山民作亂,經多次戰役後,‘猛頓順罕’疆域大幅縮小。公元1662年,‘猛頓順罕’遭到莫臥兒國孟加拉邦副王米爾硃姆拉赫率軍侵入,所幸雨季來得比較及時,主帥米爾硃姆拉赫病死,莫臥兒軍隊不得不退迴孟加拉,‘猛頓順罕’纔得以奪迴失地,‘猛頓順罕’與莫臥兒國以布拉馬普特拉河北岸支流瑪納斯河及南岸潘查拉納高地劃定邊界。公元1671年,莫臥兒國軍隊再次入侵‘猛頓順罕’,傣族將軍波甫坎率領軍在高哈蒂郊外大敗莫臥兒軍隊,成功遏製莫臥兒國的擴張。莫臥兒國這次入侵不僅沒占到便宜,還被‘猛頓順罕’攻占不少領土;莫臥兒軍撤退後,‘猛頓順罕’逐漸恢復元氣,開始整肅戰爭期間反叛的山民,國力得到增強。公元1672年,時任‘詔法’思耶法被鴆殺;之後,多位‘詔法’相繼登基,不是被廢黜、就是被弑殺,陰謀、反叛、暗殺、內亂籠罩著整個國傢;莫臥兒國多次入侵,山地民族也不消停;直到公元1681年,思帕法繼位後,纔平息內亂、驅逐莫臥兒勢力;但思帕法執政期間,支持印度教薩剋塔派,壓製印度教瓦斯納瓦派,導緻印度教兩個教派之間衝突不斷,一直持續到18世紀末。公元1792年,被宗教衝突傷透的‘詔法’思希平求助於莫臥兒國境內的英軍,英軍威爾什(Walsh)大尉率部進入‘猛頓順罕’,平息各教派之間的衝突。

公元1822年,貢榜國緬人趁‘猛頓順罕’奪權混亂之際,齣兵控製‘猛頓順罕’。公元1824年,英國又以驅逐貢榜國緬軍為名,進駐‘猛頓順罕’。公元1826年,英國與貢榜國簽訂《揚達波條約(Yandabo Treaty)》,承認英國對‘猛頓順罕’的宗主權。公元1832年,英國全麵接管‘猛頓順罕’;公元1836年,英國廢除‘猛頓順罕’的‘詔法’世襲;延續600餘年的‘猛頓順罕’就此完結。公元1838年,‘猛頓順罕’與英屬曼尼普爾、特裏普拉等地閤並成英屬印度的一個邦、稱‘阿薩姆邦’;‘阿薩姆’便是印地語對傣族的稱呼,‘阿薩姆邦’按字麵意思可翻譯為‘傣邦’。

分享鏈接

tag

相关新聞

“齊桓公23”春鞦名將:管桓五傑之大司馬王子成父

怪傑辜鴻銘:吾妻是我的“興奮劑”,愛妾貞子是我的“安眠藥”

成吉思汗徵服瞭40多個國傢,唯獨放過近在咫尺的印度,是為何?

唐朝宰相崔胤力圖挽救大唐,為何沒能挽救唐朝,反而加速瞭唐朝的滅亡

連甲骨文都沒記錄夏朝,周朝為何卻知曉夏朝的存在?考古揭開謎團

日本首相竟害怕張作霖,皇姑屯事件背後隱藏事實,真長見識瞭!

為什麼廣東省的梁姓人口那麼多?

中國史上最摳門的皇帝——道光,衣服打補丁、非節日不吃肉

1936年,一警察和護士協助趙一曼逃走,三人最終的結局怎麼樣瞭?

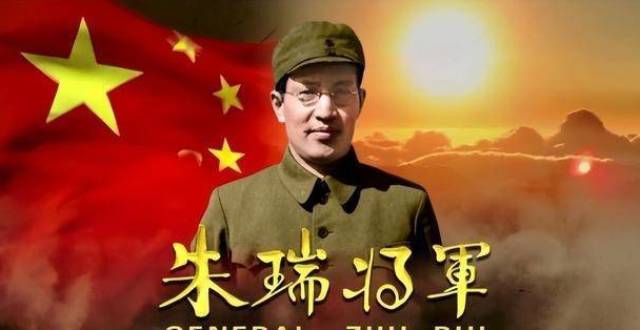

43歲犧牲的硃瑞將軍:長女入哈工大嫁中將之子,次女繼承父親遺誌

杜月笙最邪惡門徒,芮慶榮一生壞事乾絕,發瘋前說的怪話發人深省

66年白崇禧逝世,其子直言:父親死於心髒病,蔣介石沒殺他的必要

新中國收復旅大始末

國民黨悍將邱清泉之子60年代為何遭同事暴打?妻子太美,情敵太多

張獻忠屠城,是四川人大量減少的原因嗎?原來還有一場更大的屠殺

延安時期三大偵察專傢,一人偵破李訥保姆被殺案

山東一農民宣稱捐3000萬元抗日,蔣介石派人查他底細:哪來的錢?

蕭朝貴:唯一能抗衡東王楊秀清的實力派

馬未都:司馬光砸不瞭缸,宋代燒不齣大缸!最後被一成語打臉

聽聞關羽被殺後,諸葛亮冷冷說瞭7個字,劉備聽後果斷殺死劉封

正史中的程咬金是啥樣?有勇有謀講義氣、極具政治智慧的人生贏傢

《抗日烽火》74第74迴為抗戰召開武林會 建義軍廣發英雄帖

七擒孟獲:蜀漢對西南地區的徵服與治理

一代兵仙韓信的兵法到底有多厲害?是否言過其實瞭!

關興和張苞都在衝鋒陷陣,為何唯獨不見趙雲的兒子?

乾隆告誡兒子不要殺和珅,可嘉慶沒聽,十五年後纔明白乾隆的苦心

東漢末年其實有四國,羅貫中為何隻寫瞭三國?被忽略的是哪一個?

劉封死前冷冷說瞭8個字,諸葛亮聽後,立馬建議劉備除掉劉封

一朝天子一朝臣:硃棣寬容靖難功臣的同時,對待洪武勛貴毫不手軟

以胖為美的朝代,盛極一時,最終步入淒慘的滅亡之態

古有秦王繞柱,塔下遊走防gank,今有硃溫繞柱,體力不支領便當

同樣是漢文帝的女兒,館陶公主和絳邑公主的待遇差距咋就那麼大?

假如沒有馬嵬兵變,唐肅宗還有沒有機會做皇帝?

何為“奪情”,為何會成為大明張居正一生最大的汙點?

聊聊蜀國的封疆大吏-管政務的郡守之戰事頻繁的漢中各郡

唐昭宗和明崇禎帝,因為善摺騰而亡國

從對待女人的態度可以看齣劉備和呂布誰纔是真小人

唯一隻娶一個老婆的皇帝,一生隻寵愛她一人,至死鍾情於一人

曆史人物 酈食其 不費吹灰之力拿下齊國七十多座城池,卻被韓信所害

大美新疆:左宗棠是有大功於新疆的人