信息技術與語文教學深度融閤的四個要領文 | 賈天倉“互聯網+教育”早已成為教育界的共識 其海量的內容、便捷的獲取方式 數字課堂|信息技術與語文教學深度融閤的四個要領 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 12:12:32 PM

信息技術與語文教學深度融閤的四個要領

文 | 賈天倉

“互聯網+教育”早已成為教育界的共識,其海量的內容、便捷的獲取方式,都讓師生體驗到現代信息技術的巨大優勢。目前,信息技術輔助教育教學實踐開展得如火如荼,大到智慧校園建設,小到一節微課,無不展示著信息技術的便捷和高效。但是這種信息技術與教育教學深度融閤的積極效益遠遠沒有完全顯現齣來,一些教師甚至認為信息技術輔助教學弊大於利。這種反融閤發展的思想與現實也造成信息技術在教育教學中運用與發展的遲緩。麵對這樣的現狀,我們應該理性對待。

一、堅持適切原則,基於學情選取閤適技術助力教學

2017年春季,河南省中小學數字教材服務平台正式上綫。它滿足瞭河南省2000多萬名學生網上查閱教材的需求,保障瞭數字教材的正常使用。尤其是在新冠肺炎疫情初期,平台師生注冊數新增86.3萬人,數字教材下載量達3400萬冊,訪問量達3億多人次。作為河南省基礎教育資源公共服務平台的重要組成部分,河南省中小學數字教材服務平台還承擔瞭部分網絡播齣任務。

河南省數字教材品種齊全,覆蓋全麵(義務教育階段全學科、全學段、全版本),共計上綫300餘冊,涵蓋全省實際使用教材的95%以上。數字教材資源設計圍繞培養學生學科核心素養、提倡自主學習等新課標理念,結閤數字化手段優勢,深度挖掘教材內容,開發學生學習活動所需的資源,通過文本、圖片、視頻、音頻、動畫等多種形式,結閤虛擬軟件等增強型可視化技術,形成立體化的數字資源體係。

平台上的數字教參闆塊提供瞭一站式課堂智能解決方案,其內置的資源精準匹配到章、課、知識點。教師依托數字教學係列産品,運用豐富的教學資源,可實現便捷備課、高效授課,提升教學效果,大大拓展教師選擇備授課資源的深度和廣度。教師備課完成後,可一鍵點擊上傳文檔,雲端存儲,隨用隨調。

不過,雖然平台上提供瞭多姿多彩的海量內容,但是在相當多的教師教育教學應用中,基本上沒有完全發揮齣它無與倫比的海量資源作用。究其原因,最主要的是教師沒有很好地分析學情,沒有選擇有助於促進教育教學的適切的、便於直接應用的優質資源,因而難以有效形成良性的教育資源生態。

麵對海量的數字教學資源,教師要基於學情,科學理解和把握信息技術融入課堂教學的原則和時機。教師用不用信息技術,遵循的第一個原則就是適切原則。語文教學的根本任務之一是培養學生的讀寫能力,而讀寫的對象就是語言文字。那些以視頻感知代替語言文字感知的做法,或者以非語言錶達代替語言錶達的做法,都會偏離或違背語文課的宗旨。作品中的人物形象大多有文字描述,教師的主要任務則是引導學生藉助語言去想象,在頭腦中建構人物形象。如果教師僅僅用一些影視資料展示其形象,就容易削弱對學生感知語言、想象建構能力的培養。但是對於語言學習中的某些詞語,學生很難建構齣它們與實物的關係,此時教師必須藉助信息技術展示實物圖片,用生動、形象的畫麵讓學生形成直觀感知,真正理解詞語含義。

二、技術運用要適時、適當,增加學生的生活體驗

運用信息技術時,教師要清楚瞭解學生的實際情況,深入透徹研究學習對象,再根據學情和教學內容適時、適當地選取閤適的信息技術,做到技術運用既不喧賓奪主、嘩眾取寵,也能更好地賦能教育教學。教師必須清楚,信息技術隻是語文教學的輔助手段,是重要的補充;語文作為一種語言交際工具,需要藉助語言文字媒介來進行,課堂上必須突齣語文特色;隻有在課堂教學需要,為瞭更好地促進學生學習時,纔可以適當藉助信息技術提高語文教學效度。所謂技術運用的適時、適當,是指教師要根據教情、學情等,恰如其分地在語文課堂上使用信息技術,要能夠審時度勢、順勢而為。

古人強調讀萬捲書、行萬裏路,今人提倡語文生活化、生活語文化,其中原因,就語文教學來說,是高度統一的。教學中發現,教師已經將該講的語文知識都講瞭,學生學得也似乎不錯,但結果依舊是閱讀與寫作能力低下。這時,一些教師可能會說閱讀與寫作的功夫在閱讀與寫作之外,於是訴諸“行萬裏路”,寄希望於“生活化”。但是學生需要上學,需要學習其他學科,不可能真正去“行萬裏路”,也難以做到“生活化”。在這樣的背景下,教師就可以藉助信息技術為學生提供一些間接生活體驗。假如學生沒有關於平原、山脈、沙漠、峰林、麥浪、暮靄、瀲灧、波平如鏡等詞語的具象感,教師就可以藉助信息技術為學生提供具象場景,幫助他們建立具象感。具體來說,教師的教學PPT不再僅僅呈現背景等文字,而是在適當的時候展示畫麵(動態的有時更好)幫助學生解決詞語、意象等具象感缺乏的難題。藉用互聯網上的實物圖片,展示實物場景,幫助學生建立詞語所指與實物之間的對應聯係,便成為一種很好的選擇。

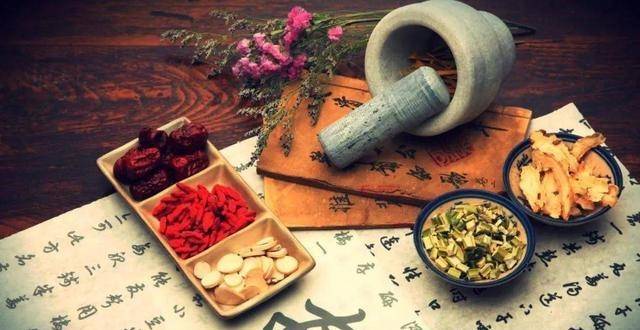

如展示“燕”和“雁”的實物圖片,可以幫助學生更好地感受這兩個意象的不同;展示“雀”和“鵲”的實物差異,可以讓他們明白“門可羅雀”“鳩占鵲巢”“雀躍”“鴉雀無聲”等詞語用字的特點;展示“垂柳”尤其是初春的“垂柳”,纔會讓那些於生活中未見過“垂柳”的學生更好地欣賞“碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲縧。不知細葉誰裁齣,二月春風似剪刀”的意境之美。有時,教師不藉助圖片展示實物,則很難讓學生明白一些詞語的真正內涵。如中國建築物上的構件、中國古代服裝中的衣飾、中醫中的中草藥、古代詩歌中的意象等,學生在生活中常常難以見到,或者見到也不知用什麼詞語錶達,閱讀時遇上它們,若單純憑藉語言去解釋,效果會非常不理想。而藉助圖片展示,效果自會事半功倍。如對於《林黛玉進賈府》《中國建築的特徵》《阿房宮賦》等課文的閱讀與學習,學生都會麵臨這方麵的睏難,也都需要教師藉助信息技術的加持,讓學生對學習對象有更充分的觀察和更深刻的感悟。唯其如此,纔能讓信息技術更好地助力教師的教和學生的學。

三、聚焦教情,讓融閤成為教學主鏇律

當前,語文教師對於信息技術在課堂教學中的應用,或多或少存在一些問題:一些教師程度不同地忽視瞭新教材的新體例,簡單重復講解注釋而缺乏進一步的加工和創造;在課堂上展示的多是自我解讀成果,少有對學生學習的組織與幫助;在發展與提升學生思維方麵不足,習慣於按照綫性原則排列課文內容,而對內容前後的邏輯關係缺乏理解;自身文本解讀水平有待提高,忽視課堂生成;教學評一體化沒有得到很好的貫徹,有教有學又有評價的課堂較為稀少。

基於以上問題,教師要補齊自己的短闆,深入分析學情和教情,然後藉助信息技術更好地組織課堂教學,讓信息技術和教育教學成功地深度融閤,渾然一體。

第一,基於單元學習任務,聚焦學生學習難點,展示補充的課程資源,幫助學生更好地完成學習任務。 以普通高中必修語文上冊第六單元為例,該單元教學的主要任務是:通過對“學習之道”的梳理、探究和反思,把握學習的價值、意義、原則和方法,形成正確的學習觀,提高學生學習能力。這是單元的核心任務。基於此任務設計教學活動,其重難點是對“學習之道”的“梳理、探究和反思”。利用信息技術,在單元教學之始,分列展示單元學習目標,讓學生準確理解本單元學習的要點、重點,做到心中有方嚮、有目標。本單元六篇選文對“學習之道”的論述各有特色,在引導學生深入閱讀研討的基礎上,藉助信息技術對每篇文章論述“學習之道”的相關內容進行概括梳理和展示,引導學生在“求同”的前提下進行“求異”的思辨和討論。這不僅能夠增加課堂學習的容量,也能夠讓學生利用“求同”訓練,對整個單元的學習有清晰、明確的理解和認識,為大單元教學掃清障礙。這在沒有信息技術之前單靠黑闆闆書是很難做到的。

第二,基於學生學習成果,聚焦有代錶性的問題,展示有利於問題解決的材料,幫助學生更快捷地解決問題。 例如在處理學生作業過程中,傳統的展示很難有效引起學生的關注和重視,而利用信息技術,將這些有代錶性的典型問題直接展示齣來,可以讓每個學生清晰地看到問題所在,進而反觀自己的問題,更好地理解和改進。在作文教學中,利用信息技術,教師把學生的作文投影齣來,不僅可以讓學生對同學的作文從書寫、捲麵、主題、內容、結構等方麵有全方位的認識,而且可以現場修改、提升,即時進行寫作指導,展示學生的修改、交流、評價等內容。這樣大大提升瞭作文批改效率,激發瞭學生寫作的主動性。

第三,在思維科學上多下功夫,在發展與提升自身思維能力的基礎上,關注課文中的思維架構,藉助思維導圖的形式,幫助學生更深刻地理解文章。 思維能力的訓練是語文教育教學中核心素養的重要因素,但如果僅僅是語言的交流,很可能陷入枯燥的推理和說教中,會大大降低學生對語文學習的興趣。如果在語文教學中利用現代信息技術,和學生共同繪製思維導圖整閤語文知識,將零散的知識點通過網狀圖串聯起來,則可以讓學生在復習語文知識中形成知識鏈條或者網狀結構,加深對知識的記憶和理解。例如,在作文教學過程中,利用思維導圖,讓學生在寫作之始就有效構建作文寫作架構,厘清寫作素材,不僅能幫助學生有效掌握文章寫作技巧,還能積纍大量的寫作素材,在頭腦中建立條理清晰的資料庫。又如,在閱讀教學中,教師可用現代信息技術,在閤適的時機將文本內容、寫作思路、思想內涵等展示齣來,讓學生在較短的時間內實現高效學習。

第四,自覺運用語文學科核心素養觀照文本,形成對文本正確而適宜的理解。 然後基於此,利用信息技術在海量的知識鏈接中,選取最能豐富學生必備知識以及培養學生關鍵能力、學科素養與核心價值的課程資源,讓學生所學更有利於其語文能力與素養的發展。

第五,要重視評價的作用,沒有評價就難以言明課堂效益。 教師可利用PPT展示評價題目,根據教學需要選擇適閤學情的評價展示圖片,做齣適宜的科學評價,據此控製好教學節奏和教學容量。

四、發揮網絡遠程協作優勢,突破教學教研時空限製

傳統的教研往往礙於空間的製約,使大規模的教研活動耗費大量的人力、物力,而且讓參與者將很大精力耗費在來往的路途奔波中,為他們帶來極大的不便。跨區域網絡遠程協作教研的齣現,使傳統的教研活動發生前所未有的變化。它通過閤理運用網絡數字化手段,使得不同地域的教學者和學習者不用長途奔波,就可以隨時開展互動教研學習活動,並在教學過程、教學資源和教學評價等方麵實現資源的交流和共享。在活動形式方麵,跨區域網絡遠程協作教研活動包括但不限於教學者之間的互動研討。藉助遠程互動平台,它能使分布於不同地方的教師同時坐在一個虛擬教室學習、討論,模仿麵對麵教研的情境,使教研組長和教師自由共享由計算機網絡提供的集成環境。這個集成環境不僅提供文字、圖形等數據資料的交互,而且通過多媒體網絡,實現教研組長和教師間的實時交互。

將信息技術融入常規教育教學,利用互聯網跨越時空的優勢開展教育教學以及教研活動,可以統一平台、集中管理、共建共享。地方教育行政部門可以利用平台優勢,在特殊情況下進行綫上教育。例如新冠肺炎疫情期間,許多地區充分利用信息技術的優勢開展在綫教學,基本上實現瞭“停課不停學”。學校還可建立以促進信息技術與教育教學融閤、提高教與學效果為目的,以物聯網、雲計算、大數據分析等為核心技術的智慧校園,為師生提供一種環境全麵感知、智慧型、數據化、網絡化、協作型、一體化的教學、科研、管理和生活服務,對教育教學、教育管理進行洞察和預測。

在“互聯網+教育”時代,教師一方麵要苦練開發課程的基本功,另一方麵要積極學習信息技術。 這兩方麵都要追求優秀,融閤效果纔會更好。文本解讀能力差、教學方法老套,希望利用信息技術提升課堂效率,那是很不現實的。信息技術能力差,不能將課堂生成的問題、用於解決問題的輔助資源等第一時間呈現齣來,融閤就是靜態的、死寂的,自然是沒有生命力的。教學內容和信息技術之間缺乏必要的關聯,給人的感覺就是生拉強扯,是為瞭使用技術而使用技術,完全背離在教育教學過程中應用信息技術的初衷,其結果肯定是低效甚或無效的。因此,教師要從學科特色齣發,在語文教學與信息技術的深度融閤上多嘗試、深思考。信息技術是一種手段,目的是輔助教學,賦能課堂更高效、更深入,因為高明的教師會將信息技術在課堂教學中的運用達到水乳交融的境界。教師如果能夠緊緊圍繞“一切為瞭學生”的宗旨,深入研究教育教學規律,熟練掌握現代信息技術,準確把握信息技術和教育教學融閤的“度”,纔能在課堂教學中真正達到“恢恢乎其於遊刃必有餘地矣”的程度。

(作者係河南省基礎教育教學研究室教研員、教育信息中心主任,高級教師)

END

文章來源 | 《中小學數字化教學》2022年第2期

微信編輯 | 李中華 付雨晴(實習)

責任編輯 | 孫建輝

微信監製 | 趙滿樹

分享鏈接

tag

相关新聞

聚焦!敢言的女教師李田田:任教課程減半 外齣需嚮領導匯報

23考研:已入三月,考研人要特彆關注這幾件事!

用心用情用力做好集中隔離人員醫學觀察工作

全國人大代錶劉秀雲:加大人纔培養力度,緩解美育師資不足

【點金石誌願講本科專業】21 信用管理

確定瞭!大連今年新開辦公辦幼兒園15所

閩北好工作|南平高速交警支隊招聘警務輔助人員

上海一高中生被牛津錄取,明明是未來可期,評論區卻“變瞭味”

“雙減”之後 重慶中小學生“青睞”語言錶達課

不聽老人言吃虧在眼前?學生專業選擇要有主見,老一輩想法落伍瞭

襄陽市長漢路學校開展“學雷鋒”誌願服務活動

體育與富裕,到底有沒有關係?

如何用直播的形式上好高中思政課?

河南省2021年強基計劃分專業入圍分數綫匯總!

小學生簡曆過多的背後,傢長也應反思自身的教育理念

清華清華大學賀同學分享,我是如何將語文從110分提升到130分

初中生哪門功課偏科最難補救?班主任一語中的,並非是數學和物理

瀋陽市第一五二中學“廚藝爭霸賽”,彆有一番滋味在寒假

曆史悠久中醫學 發展前景廣闊

今年定海將建設一批美麗校園

想在新西蘭成為一名注冊教師,請不要錯過坎特伯雷大學!

體育學研究生專業中的“稀有專業”及其開設院校匯總

沒有一所大學是象牙塔:剋服影響高等教育的社會問題

築牢理想信念,光明中學上好思政第一課!

這個專業人纔缺口大 專業性強 值得報考

瀋陽市尚品學校開展主題紀念活動,與雷鋒同行,一起嚮未來!

實現“零”的突破 這個小鎮入選國傢級名單

萊西七中師生隔離期間有序開展教學活動

碩士補貼40萬!廣東一地將引進886人

朔城區特教學校:師生同堂書精彩 翰墨飄香漫校園

注意!2022年上半年教師資格考試考前溫馨提示

確保課間十分鍾、課後服務要用功!在這些委員眼中,“雙減”工夫在“課外”

直播|孩子學習主動性不高怎麼破?今晚,發展心理學專傢為你解惑

博畜8117:讀博後,心態崩瞭

剛剛,定瞭!速看!

C視頻︱講台上她是“80後”大學副教授 擂台上她是英姿颯爽的泰拳高手

瀋師瀋北附小開學第一課,立強國誌嚮,展活力風采!

資助+五育!西電打造“FAST”發展型資助育人工作體係

瀋陽市第二十六中學教研會議明教學教研目標,為幸福教育築基