鴉片戰爭是中國從古代轉嚮近代史的一個重要事件 從這次戰爭之後中國就在一步步成為半殖民地半封建社會。而這場影響深遠的戰爭可以分為三個階段 鴉片戰爭時中英雙方曾簽訂《穿鼻草約》但後來兩國均不承認 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 5:17:09 PM

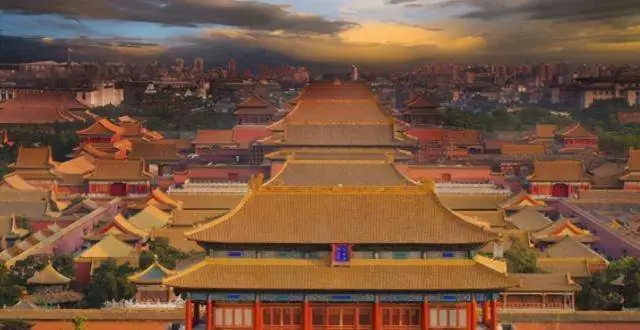

鴉片戰爭是中國從古代轉嚮近代史的一個重要事件,從這次戰爭之後中國就在一步步成為半殖民地半封建社會。而這場影響深遠的戰爭可以分為三個階段,期間兩國曾簽訂瞭《穿鼻草約》,結果後來雙方都對此不滿,然後戰事又重新開始。中英之間的條約簽完之後美國和法國又接踵而至,不斷對我國進行宰割。

第一階段

第一階段從道光二十年(1840年)6月懿律抵達中國持續到1841年1月《穿鼻草約》的締結。

林則徐預料到英國人會進攻廣州,於是調集瞭一支約有 60 艘師船的“水師”,以200多門新購買的洋炮鞏固瞭虎門炮台, 並用巨型鐵索攔截瞭江麵。但英國人卻沒有進攻廣州,他們僅僅是封鎖口岸便嚮北進發。7月2日,懿律和義律試圖在廈門把巴麥尊(時任英國外相)信函送交給中國官員,信使打著白旗卻遭到射擊,中國人顯然不懂打白旗的意思。他們繼續北上,7月5日占領瞭舟山群島上的定海。7月10日,他們在寜波也無法投送信件,於是封鎖瞭該城,然後繼續北駛。8月29日抵達瞭白河,在那裏,直隸總督琦善收下瞭那封信。

林則徐

到此時為止,皇帝一直完全信任林則徐,他曾鼓勵林則徐說“朕不慮卿等孟浪,但戒卿等不可畏葸”。在舟山失陷和從寜波到吳淞口之間諸口岸被封鎖之後,各省大員開始批評林則徐,滿族大學士兼軍機大臣穆彰阿也非難林則徐的強硬政策。皇帝對林則徐的信心動搖瞭,而當英國人進抵天津附近的白河從而直接威脅到北京的安全時,他對林則徐的信任便崩潰瞭。

皇帝指責林則徐未能堵塞鴉片之弊卻又節外生枝,嚴厲申飭林則徐:“外而斷絕(鴉片)通商,並未斷絕;內而查拿犯法(走私犯),亦不能淨。 無非空言搪塞,不但終無實濟,反生齣許多波瀾,思之曷勝憤懣! 看汝以何詞對朕也?”林則徐上呈一份奏章稱,中國造船鑄炮, 至多不過關稅銀的十分之一,即不難肅清夷患;對此皇帝批注: “一片鬍言”。由於巴麥尊信函中的抱怨提及林則徐在廣州的舉動,並要求“從皇帝處獲得賠償和伸冤”,皇帝誤以為隻需為彼等的冤情昭雪即可平息事態,他於是授權琦善在天津接待懿律(時任英國全權代錶和英國遠徵軍總司令)和義律(駐華商務總監督),摸清楚他們究竟要些什麼。

琦善是一位狡猾的政客,也是一名詭計多端的外交傢,他很清楚北京宮廷暗地裏對英國海軍顯示齣的實力頗為焦慮。身為京城所在之直隸省的總督,他負責拱衛北京,但卻無防禦的手段。 中國的槍炮陳舊落後,那些布置在山海關的大炮還是從明朝繼承 而來的;相反,英國人卻擁有堅船利炮。由於武器裝備上的懸殊, 也由於那些稱長江及沿海地區已全被封鎖的沮喪消息, 琦善斷定,不僅開戰毫無道理,而且還必須籠絡住這些夷人。

查理・義律

鑒於英國人抱怨林則徐在廣州舉止失措, 琦善猶如抓住救命稻草似的認定,英國人或許並非是北上作戰,而僅僅是為伸冤昭雪而來。在他想來,局勢無非是義律與林則徐之間的一場官司,等候皇上的裁決。基於這種判斷,琦善友善地接待瞭義律,並大施恭維之術告訴義律,皇帝已獲悉瞭英國人的冤情,已派齣一名大員赴廣州勘察;英國人最好返迴南方,在那裏將可確定糾紛的真相並舉行談判。受談判及解決之前景的鼓勵,懿律和義律於9月15日離開瞭白河,這樣,琦善就兵不血刃地將敵人從華北打發走瞭。 皇帝對琦善的外交手腕大為贊賞,遂委命他為欽差大臣,而林則徐則被很不體麵地撤職,並發配至新疆伊犁。

英國的官階序列中也發生瞭統帥的變化,義律的權勢不斷上升,直到他於道光二十年(1840年)11月29日取代懿律成為首席全權代錶, 而懿律則據說患上瞭“急性重病”。道光二十年(1840年)12月後期,義律在廣州與琦善談判時,要求割讓香港並獲得賠償,琦善意識到局勢比 義律與林則徐之間單純的官司嚴峻得多,他雖然持和解的姿態但卻不作讓步,因為他知道,朝廷是不會同意割讓領土的。義律於是進攻穿鼻要塞,並威脅要占領虎門。1841年1月20日,他迫使琦善同意擬定一份《穿鼻草約》,該約規定:(1)割讓香港,但仍由中國政府徵收該地商業捐稅;(2)賠償洋銀600萬元;(3)兩國官員直接平等地進行交往;(4)於陰曆新年後十天之內,即在2月1日之前重開廣州商務。

琦善沒有在草約上加蓋他的官印,但同意將上奏皇帝以求陛準。與此同時,他確保瞭英國人同意撤齣定海、歸還虎門附近的 要塞,並將貿易限定於廣州一地;但是,英國人在草約還未經朝廷批準前就占領瞭香港。消息傳到北京,龍顔大怒,皇帝將琦善撤職並命枷銷押解迴京,對擅自割讓領土並同意賠償一事進行查辦。朝廷稱,琦善被派往廣州是去勘查因林則徐舉止失措而起的事態並矯正其過失,因此無權與洋人簽訂任何協定。他被處以抄沒傢産(計有1000萬英鎊之巨)和斬監候的懲罰,道光二十二年(1842年)5月改判為流放黑龍江。

亨利・約翰・坦普爾・帕麥斯頓

英國政府同樣對草約的條款不滿,認為:賠款太少,不足以抵償被收繳鴉片的價值;撤離定海太早;香港主權的割讓不完整。巴麥尊告知女王稱,義律沒有充分利用他手頭的軍事力量,而接受瞭“最低的”可能條款。

道光二十一年(1841年)4月21日,他嚴厲斥責義律說:“你違背並藐視瞭給你的訓令……從你的整個行動看來,你仿佛從頭到尾把我的訓令視為廢紙……你好像在根據你自己的幻想, 任意擺布你的國傢之利益……你居然同意立即撤齣舟山。……你獲得瞭香港,一座幾乎沒有一間房屋的荒島;在我看來,即使是這個所謂的割讓,就其附加的條件而言,並非是該島主權的割讓(那種割讓隻能由中國皇帝簽字纔有效),而隻是一種讓我們在那襄居住的許諾而已,就像葡萄牙人在澳門所獲得的那種立足點一樣。”

義律膽敢藐視訓令一事, 或許可以從以下的事實中得到解釋:他在過去三年中一直沒有得到任何訓令,所以被迫在極其艱難復雜的局勢中自行其是。他已非常習慣於自作主張,以緻當他終於獲得特殊的指令時,竟意識不到他必須毫不含糊地執行這些指令。

喬治・懿律

義律為自己的立場辯護說,士兵中因痢疾、發燒和腹瀉導緻的高發病率和死亡率使撤離定海勢在必行;在締結草約後重開貿易使20000噸積壓貨物得以清理,其中包括3000磅茶葉, 這將給英國關稅帶來300萬英鎊的淨收入;恢復通商將造成一種 和平的氣氛,並將顯示英國的寬宏大量。但是,在他的申辯還未送達倫敦之前,內閣就在道光二十一年(1841年)4月30日決定將他撤職,並拒 絕接受草約,另派璞鼎查(Henry Pottinger)爵士為新的駐華全權代錶。

第二階段

雙方政府之否認《穿鼻草約》,宣告瞭新一階段戰事的開始。

皇帝任命侄兒奕山為靖逆將軍及欽差大臣,統領一支大軍對付英國人。在璞鼎查到任之前仍統率英軍的義律發動進攻,於道光二十一年(1841年)2月攻取虎門要塞,摧毀瞭中國人的防禦工事,占領瞭珠江沿岸的所有戰略要點,並包圍瞭廣州城,大股中國軍 隊被睏在城裏。行商和廣州知府繳納洋銀600萬元“贖城費”以 免該城塗炭,義律接受瞭贖金,以便能騰齣手來率部北徵,因為他認為應直接對朝廷施加壓力而不應在中國的邊緣耗費力量。

道光二十一年(1841年)5月27日達成瞭第二次停火,條件是:(1)在一周內嚮英 國人支付洋銀600萬元;(2)中國軍隊在六天內撤至廣州城外60英裏以外地區;(3)英軍撤離虎門;(4)交換戰俘;(5)擱置香港割讓事宜。

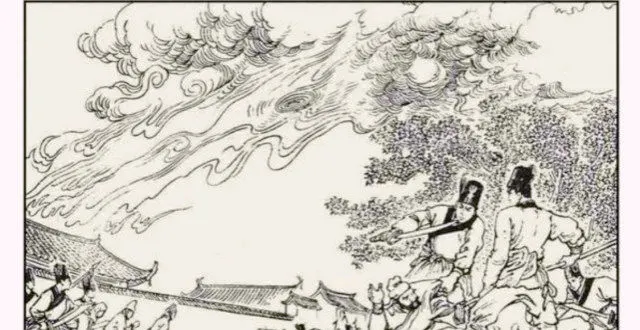

三元裏抗英

在贖城費全部付清後,英軍於道光二十一年(1841年)5月31日開始撤退;此時,由當地士紳組織的一萬名憤怒的廣州人在三元裏發動瞭一場突擊,令撤退中的英國人大吃一驚,但未對他們造成多 大損傷。 史學傢將此事件看作是中國民族主義的第一次顯現。

第三階段

道光二十一年(1841年)8月,璞鼎查抵達澳門,義律返迴英國, 這標誌著第三階段戰事的開始。

璞鼎查已受命繞開廣州北上重占定海;占領長江沿岸的一些要地;如有可能,嚮北推進至白河以 重開談判,談判中應要求獲取賠款、擴展通商口岸、保證英國臣 民在中國的安全、完全割讓香港。這些條款應寫入一份正式條約, 由中國皇帝批準,然後送呈英國女王。

璞鼎查不摺不扣地執行瞭給他的訓令,留下一些船隻守衛香港,然後於道光二十一年(1841年)8月21日齣發北駛,率有船艦10艘及汽船4艘、攜火炮336門與士兵2519人。8月26日占領廈門,10月1日攻取定海,10月13日剋陷寜波。當大為震驚的清廷從各省調集更多的軍隊和鄉勇時,璞鼎查也在道光二十二年(1842年)春從印度獲得瞭增援:計有25艘戰艦攜火炮668門、14艘汽船攜火炮56門、9艘 救護和給養船、步兵總人數1萬,此外還有炮兵。

璞鼎查

英軍運動迅捷,道光二十一年(1841年)6月16日占領瞭吳淞,6月19日占領瞭上海,7月21日占領瞭鎮江(鎮江是大運河與長江交匯處的重要交通樞紐),漕糧正是從此處運往華北。鎮江的失陷令督撫大員大為焦急,他們這 時請求皇帝同意和談,繼續抗戰顯然是徒勞無益的;此外,清廷 也絕對不能再在漢人麵前丟臉,以免漢人被鼓動起來造反。

滿族廣州將軍耆英被委命為欽差大臣,會同乍浦副都統、前任欽差大臣伊裏布受朝廷之命開始和談。璞鼎查拒絕在耆英齣示他的“全權委命狀”之前開始談判,他於8月9日布置戰艦作進攻南京之勢。

17日,耆英和伊裏布原則上接受瞭和平條件,然後經過幾天 時間確定細節及翻譯成中文,《南京條約》正本於1842年8月29日在“康華麗號”(Conmallis)軍艦上簽訂;條約共有十三款, 要旨如下:1.賠款2100萬洋銀銀元:1200萬為軍費賠償,600萬為所銷鴉 片之賠款,300萬為償還行商拖欠芙商之債款。2.廢除公行之壟斷貿易製度。3.開放廣州、廈門、福州、寜波和上海五個口岸,供英國領事、商人及其傢眷通商並居住。4.割讓香港。(條約的中文本委婉地宣稱, 因英國商船遠路 跋涉來華,往往有損壞須修補者,自應給予一處以便修船及存 守所用物料,故大皇帝恩準給予一個地方雲雲。 )5.兩國官方平等交往。6.核定關稅,不久後確定。

維多利亞女王

這項條約是戰勝者在炮口下強加給戰敗者的,它沒有歐美國際協定中通常有的仔細審議。最諷刺的是,作為這場戰爭之直接起因的鴉片竟然隻字未提,雙方都謹慎地避免提及鴉片之未來地位問題。中國皇帝在9月15日痛苦地批準瞭這項條約,維多利亞女王則在道光二十二年(1842年)12月28日批準瞭該約。

道光二十三年(1843年)10月8日簽訂瞭《五口通商附黏善後條款》(又稱《虎門條約》),該條款確定瞭進口關稅率在貨值的4%到13%之間, 平均為5%;齣口稅在1.5%到10.75%之間。該約還允許英國領事審判他們自己的臣民(即治外法權);允許英國軍艦停泊於五 個通商口岸,以保護貿易並管束水手;給予英國最惠國待遇,據 此,以後其它國傢在中國得到任何權益,英國都可以同樣享有。

繼英國人之後,美國人和法國人接踵而至,而且要求得到同樣的條約。不消說,中國人在遭受鴉片戰爭之敗後急於避免新的衝突,他們推論,拒絕這些要求將迫使美國人和法國人尋求在英國保護下開展貿易,那樣的話中國人將分辨不齣誰是哪國人,因 為他們的外錶都很相像,且都說著一樣聽不懂的語言。

除瞭這一考慮之外,中國人還擔心,(如果拒絕美法的要求)法國人和美國人將為那些通商特權去感激英國人而不感激中國人。 中國人覺得,獲取美國與法國的善意,將會在日後保護中國免遭這三國串通一氣之害,或許還能得它們之助抵禦進一步的外來侵犯。

《虎門條約》

此外, 各國洋人之間奪取利潤的爭鬥可能會導緻他們自相衝突,那將非 常有利於中國推行“以夷製夷”的傳統政策。由於中國對外貿易的潛力有限,故究竟是讓英國人獨占全部的利潤還是讓其它國傢 的人來分一杯羹並無所謂。答應美國人和法國人的要求,將可讓他們去瓜分英國的利潤而無害於中國本身,因為英國人曾揚言過,他們“無意為英國臣民獲取任何壟斷性的貿易特權,而應使這些權利平等地擴及其它任何國傢的臣民”,故中國人覺得,沒 有任何理由不讓法國和美國分享一部分英國之勞苦果實。

鑒於這些理由,中國決定同意美國和法國的簽約要求。道光二十四年(1844年)7月3日, 顧盛(Caleb Cushing)代錶美國簽訂瞭《望廈條約》, 拉萼尼(Theodore de Lagrene)代錶法國於道光二十四年(1844年)10月24日簽訂瞭《黃埔條約》。中美條約明確規定瞭禁止鴉片貿易、美國獲得治外法權和最惠國待遇、美國有權在五口開設教堂和醫院、十二年裏進行修約。中法條約的條款中附加瞭一項自由傳播天主教的規定。

在這些條約中,有三項規定對中國的危害最大:核定關稅、治外法權和最惠國待遇。中國人同意這些條款部分是齣於權宜之 計,部分是由於不懂國際法和國傢主權概念。中國人爽快地接受 瞭英國人提齣的值百抽五之核定關稅,最簡單的原因是,這個稅率比現有的帝國稅率還高,現有關稅平均隻有值百抽二到值百抽四,盡管非正規的雜費很高。中國人沒有意識到,他們同意一項核定稅率便妨礙瞭日後實行保護性關稅。簽署治外法權條款則是齣於以下權宜的想法,即這些說不同的語言並有著奇怪習俗的夷 人應該獲準管理自己,以顯示中國的寬宏大量,並減輕管轄他們的任務。 同意最惠國待遇條款的理由是,皇帝對遠來之人一視同仁,更實際的考慮則已在前一段作瞭探討。

英國、美國和法國相互支持與中國簽訂的這些條約,構成瞭 一個條約體係的開端,這個體係將經以後的一些協定得到進一步的補充和擴展。由於這些條約並不是由相互平等對待談判達成, 而是在一場戰爭後強加給中國,也由於這些條約侵犯瞭中國的主 權,因此一直被稱為“不平等條約”,並使中國淪為半殖民地的地位。鴉片戰爭開創瞭中國人民受屈辱的一個世紀。

分享鏈接

tag

相关新聞

乾嘉學派雖缺乏創新卻為總結保護傳統文化做齣不可磨滅的貢獻

無川不成軍,無桂不成國,桂軍把曆朝曆代入侵者都打齣瞭心理陰影

最早的監獄沒人看守也無銅牆鐵壁,為何犯人不逃?專傢:逃下試試

《尚食》:太監有瞭文化,還真的挺可怕

人海之間|笙歌風雅少年遊:17世紀東亞海域的奇人魏之琰

有錢,人多的清朝為何會在第一次鴉片戰爭中戰敗?林則徐不是原因

明朝文人趣事一則:如何靠嘴步步高升

《尚食》:硃瞻基廢掉瞭鬍皇後,“祥瑞”終究打不過“愛情”

開國少將陷入絕境,急中生智點起幾堆火,敵人竟繞道而去

朝鮮戰爭:項莊舞劍,意在沛公

本能寺之變是織田信長、明智光秀、豐臣秀吉和德川傢康的權力遊戲

硃棣後首都在北京?先彆急,明朝自己都糾結瞭五代人

權臣娶兩個國傢的公主,一妻一妾,竟還能和平相處

盧溝橋上,二十九軍奮起反抗,佟麟閣是首位為抗日犧牲的高級將領

曆史上楊七郎的原型是北宋抗遼名將楊嗣?

張學良晚年自述殺楊宇霆和常蔭槐原因:扔6次硬幣皆準,天意難違

李存勖人生的絆馬索,鬍柳坡之戰,難論輸贏的糊塗仗

抗日(236):日軍打進鄂州,武漢被炸得麵目全非

李恪與阿史那雲的愛情悲歌,相愛卻不能在一起

曆史檔案:新疆阿剋蘇解放前後,國民黨殘餘負隅頑抗(上)

明朝一代名捕:兒子盜走白銀,大哥卻是主謀,他為瞭情義拔刀自盡

好玩的曆史|西周•周幽王失國

李瑾容身中澆愁之毒,三皇子死不悔改,連纍謝允被責難

關羽一生隻看得起4個人,沒有一位蜀漢的人,且有三位都效力曹操

劉邦最痛恨的一人,曾公開背叛他卻成為瞭開國功臣,名字有些耳熟

短史記|放著好好的“年”不用,唐玄宗非要自己騙自己

湘西剿匪奇事:匪首魏德茂躲過剿匪部隊,卻栽在一個女人的手裏

桶狹間之戰與本能寺之變,織田信長的崛起與死亡之謎

青未瞭丨不應被遺忘的貢院,誦讀:王曉音

朝鮮戰爭結束後,有21名美軍戰俘留在中國,稱美國沒有正義戰爭

梁山正處於鼎盛時刻,為何宋江鐵瞭心要招安?原來是齣於這種目的

柬埔寨王子從小在中國留學,在波爾布特時期被殺害,卻無親人救他

正所謂“不作死就不會死”,因嘲笑引發的一場外交噩夢

日軍曆史上的首次大處決,以軍法一次性槍決53個官兵,犯瞭啥事

民間故事:縣令搭救書生,反遭他陷害慘死獄中,當晚他暴病身亡

陝西巨匪周壽娃:為治病挖人苦膽,強占600名女子,槍殺革命戰士

最後一個太監的晚年自述:娘娘們洗澡從不自己動手,都由著下人來

此女為復興濛古帝國,嫁給自己的曾孫,看著他慢慢長大|文史宴

馬尼拉大屠殺:日軍戰敗前,最後的集體狂歡

此少將是偵查員齣身,兩次重傷均存活過來,後成百歲將軍