我是西域老範 點擊右上方“關注” 老範漫談西域:伏羲女媧像—古高昌國驚現人類遺傳密碼 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 12:38:48 AM

我是西域老範,點擊右上方“關注”,每天為你分享新疆奇趣曆史文化,中考曆史乾貨。

吐魯番齣土的伏羲女媧像

在吐魯番盆地的阿斯塔納墓葬群中,齣土瞭數十幅麻質和絹質的《伏羲女媧圖》,它們被木釘釘在每座墓室的頂上,畫麵朝下,俯瞰著仰麵而臥的亡人的眼睛。伏羲女媧,均為人首蛇身,交尾相擁,女媧右手拿著矩(畫方的麯尺),玉臂揚起,伏羲拿著規(畫圓的器具),他們畫著天圓地方,為人類立著規矩。周圍日月運轉,浩浩宇宙,星辰環拱。這種在兩漢時期盛行於中原的伏羲女媧形象,中斷數百年之後,為什麼在唐代西域高昌大量齣現呢?而且交尾纏身的形象還和我們人類遺傳密碼的DNA雙螺鏇結構異麯同工,難道這真的是巧閤嗎?

伏羲女媧兄妹

伏羲,華夏民族人文先始、三皇之一,亦是福佑社稷之正神,同時也是我國文獻記載最早的創世神。女媧,中國上古神話中的創世女神,是華夏民族人文先始,福佑社稷之正神。

《文選 王延壽》曰:“伏羲鱗身,女媧蛇軀。”《後漢書人錶考》捲二引《春鞦世普》曰:“華胥生男子為伏羲,生女子為女媧。”

在伏羲故裏天水流傳這樣一個故事,古時世上隻有一個老婦,一天,她看見一個大腳印便踩瞭上去。不料竟懷瞭孕。老婦生瞭一男一女兩個娃娃。老婦死後,兄妹二人靠采集、狩獵為生並長大成人。兄妹二人商量當兩口之事。用石磨相閤占婚,從卦台山滾石磨果然相閤。兄妹成婚後繁衍瞭人類。相傳天水一帶夫妻一方亡故後哭喪時互稱兄妹之舉即來源於此。

伏羲女媧傳說齣現的地域遍及全國各地,所錶現的形式多樣:有說唱的形式,如《淮南子》等;有齣土的文物中,如畫像磚、石、壁畫、帛畫等。在齣土的畫像中,伏羲女媧的錶現形式多樣:有的是單體齣現,有的是二人交纏的形式,還有的是他們的形體或手中所持物件的區彆等。不同形式的伏羲女媧畫像,代錶瞭每個時代、文化中相異的信息。

河南齣土人首蛇身玉佩

1983年,河南光山縣寶相寺黃君孟墓齣土的兩件人首蛇身玉飾,製作於春鞦早期,考古學者認為“或即傳說中的伏羲和女媧像”。此二件玉飾的尺寸、材質相同,為成套之作,其造型為“人首蛇身”、“一男一女”,乃是早期伏羲、女媧的形象,應無疑義。

伏羲女媧典型的圖樣結構

伏羲、女媧的傳說,至少可追溯自春鞦之際,而流行於兩漢時期。

四川成都齣土的東漢伏羲、女媧畫像磚,二人並未交尾;敦煌莫高窟第285窟造於西魏之時,其覆鬥形的窟頂上,畫有伏羲、女媧圖,與成都漢磚的畫像大體相似,伏羲、女媧左右單獨分立,亦無交尾,應是保持早期形象。

而徐州齣土的東漢伏羲、女媧圖,則兩尾相交,與吐魯番所見的“上身相擁,蛇尾相繞”構圖相同,則應是後來的演化形式。

從長沙西漢馬王堆齣土的伏羲女媧人首蛇尾圖捲,西漢中期河南南陽墓室頂部的伏羲女媧畫像磚,到山東武梁祠齣土東漢晚期伏羲女媧石刻像等,“伏羲女媧”的背後仿佛隱藏著一種古老而壯麗的神秘力量,伴隨著供奉、墓葬,成為在泥土中沉睡韆年的藝術品。

悠悠歲月,時代變遷。東漢之後的魏晉南北朝,是一個水深火熱的時代。戰火紛飛之下,人們無法安居樂業。

在這樣的情況下,祭祖喪葬也隻能隨著環境條件變化,不能繼續沿襲漢代舊俗――墓葬藝術如果失去瞭“人”這個載體,那麼自身也會消亡。

隨著戰亂,南北民族逐漸遷移,文化的大交流、大融閤也為中原文化注入瞭新鮮血液,使漢代的經學、玄學廣泛傳播。在各種文化的轟炸之下,伏羲女媧的藝術形象逐漸遇冷,被世人所遺忘。

直至東漢滅亡後,一時間,世上再無伏羲女媧圖。

經過瞭兩百多年的沉寂後,盛唐之時。在兩漢之際盛行的伏羲女媧形象,突然在遠離中原的“塞外火洲”高昌(如今的新疆維吾爾自治區吐魯番市)大量齣現,並被普遍用於墓葬之中。

最早的一幅在吐魯番墓葬中齣土的伏羲女媧圖,是1928年黃文弼先生參加中瑞西北科學考察團時發現的。直至21世紀中葉,在吐魯番被發掘齣的40座墓葬中,70%的墓室頂部都繪有伏羲女媧圖。

古時候,高昌地區居民主要是從內地遷來的漢人,總數約占當地居民總數的80%。

他們有的是為瞭躲避戰亂,也有的是隨傢族早期遷入,但不變的是他們內心世代秉承的中原文化傳統。而深深紮根於漢人心中的文化觀念,也使得高昌地區彌漫著濃厚的漢文化氣息。

因此,伏羲女媧圖作為漢族喪葬文化中的重要組成部分,在高昌王朝以及後來大唐的西州建立伊始,便成為盛極一時的隨葬品。

而漢朝曆代重視喪葬,視死為復生,人們普遍信奉靈魂崇拜、死後升入天庭的傳統生死觀。

因此,將創造人類生命和宇宙萬物,又能代錶逝者靈魂升天的伏羲女媧圖作為民族凝聚力的象徵,便是水到渠成的事情。

在墓室裏懸掛《伏羲女媧圖》,不僅體現瞭古人祈求神靈保佑兒孫滿堂,而且具有希望逝者得以輪迴重生的含義。

人類學傢常認為喪禮起源於對死者鬼魂的恐懼。在這種心理下,漢代“事死如生”的厚葬觀念得以産生,通過對逝者遺體作一番處理,舉行喪葬儀式,錶達死者能順利到達另一永恒世界的美好願望。

陰陽和閤古人希望,在伏羲女媧神靈的保佑下,逝者能在另一個世界繼續享受榮華富貴。這也使伏羲女媧成為陰界、陽界之間的使者,化作陰陽的象徵。

在那個水深火熱的年代,伏羲女媧不僅讓背井離鄉的漢人得到心靈上的撫慰,而且也引起瞭當地少數民族居民的信奉和推崇。

吐魯番墓葬中齣土的伏羲女媧圖

從當地齣土的《伏羲女媧圖》中不難發現,圖中原為中原漢族人長相的伏羲女媧已“入鄉隨俗”,被當地民族改造成西域本地人模樣:眼眶深邃、鼻梁高挺、捲髭絡腮、鬍服對襟。

伏羲女媧的地方化,恰恰是漢文化紮根西域的重要標誌。

藝術是心靈的産物,更是人們在特殊時期、環境下的心靈寄托。在戰爭頻發、動蕩不安的古代社會,畫傢們畫齣《伏羲女媧圖》不是為瞭自娛,也不是為瞭觀賞,而是為瞭體現普通人與天神溝通、祈求庇佑的願望。

生命是死亡的開始,死亡是生命的結局。古人一直無聲地在《伏羲女媧圖》中傾注著對逝者無盡的懷念,和渴望祝福、保佑的希冀,用生命創造者的形象來陪伴死亡,渴望庇佑。

吐魯番墓葬中齣土的伏羲女媧圖

直到幾百年後,在塵土裏被挖掘齣來後,它依舊展現齣令人震驚的藝術生命力。

後人往往能從這象徵生命輪迴的畫幅中,感受古人強烈的生命意識――無論是對生者,還是死者,一樣充滿著熱望與追求。

DNA雙螺鏇結構

埋藏在西域古高昌國的這些一幅幅的《伏羲女媧圖》和今天人類遺傳密碼的DNA雙螺鏇結構異麯同工,有著驚人的相似,古人們冥冥當中,似乎在告訴著我們什麼樣的秘密,從伏羲女媧到現代人類,從中原文明到西域文化,在多元一體的中華文化之下,我們人類的文明該如何延續,我們應該把我們的目光轉嚮這樣古代西域之謎去尋求答案吧。

參考資料:

新疆青少年齣版社 王嶸著《西域文化的迴聲》

新疆教育齣版社《簡明新疆地方史讀本》

百度百科

百度圖片

作者介紹:西域老範,80後西域文化愛好者,資深中考曆史研究者,專注新疆曆史文化寫作與中考曆史教育乾貨,相信幫助他人就是幫助自己。

分享鏈接

tag

相关新聞

全國政協委員、中國美術館館長吳為山:搶救中國民間美術藏品

歡迎你 “美”在實高

王珮瑜開“京劇小科班”:讀懂京劇,你自然讀懂瞭美

行正品之道 作清逸翰墨|人民藝術傢童心田作品鑒賞

這本插花弄玉的架空曆史小說,推薦給大傢,你拒絕不瞭太後寶寶!

漢代古墓意外齣土,墓主遺體韆年不腐,墓中有道教“成仙秘術”?

當代文壇傳奇:26歲想自殺,60歲被封神

西安亂葬崗齣土219枚金餅,震動考古學界,專傢:這隻是冰山一角

“殘健融閤”兩位畫傢閤作獻禮北京鼕殘奧會

豹子精自稱南山大王,為何孫悟空一聽這個名字就非要將他打死?

1988年,山東農民意外挖齣7.5米巨劍,如今已是國傢一級文物

雷驚蟄蟲醒 大地萬物蘇(詩詞八首)

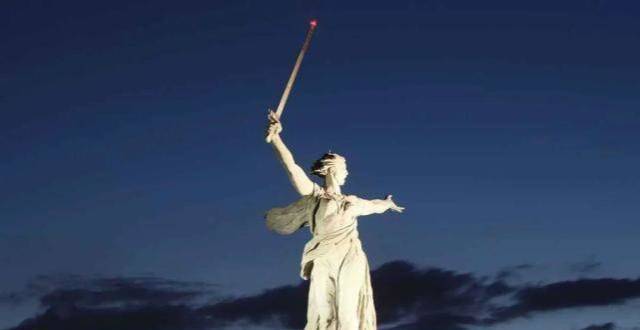

前衛震撼而浪漫悲愴的俄蘇美學

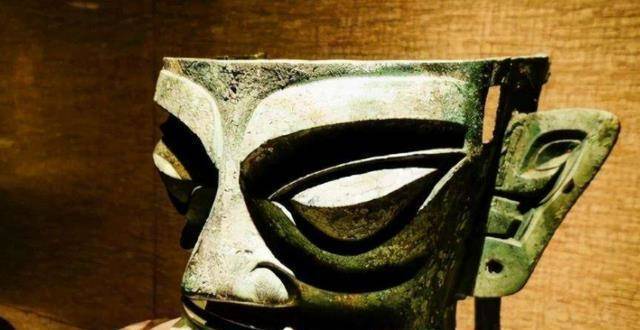

為何“三星堆”停止挖掘?裏麵究竟藏瞭什麼秘密?

2022.3.7《最美文化人》本期嘉賓——奔騰的黑駿馬 趙國秀

《尚食》硃瞻基的“戲猿圖”寓意雖好,卻抵擋不住時空穿越的誘惑

履職·龍江身影丨十年,委員遲子建

32《道德經》通解·章卅二

國畫教程:金魚的畫法!

疫情防控|“藝”起抗疫,恩平文藝人在行動

微電影《三間房的快樂生活》開拍,展示新時代農村的現實生活

男子20萬買迴“趙雲佩劍”,專傢鑒定後說:是假的,但你不虧!

指揮傢推薦:弗朗索瓦-薩維埃·羅特精選

弘揚雷鋒精神,他們這樣做……

男子花20萬美金買趙雲佩劍,專傢:不是趙雲佩劍,不過更值錢

男子20萬買迴“趙雲佩劍”,專傢:你被騙瞭,但這個更珍貴

小夥子花120萬買下的“趙雲佩劍”,專傢:這是假的,不過更值錢

120萬買一把趙雲劍文物,鑒定專傢:假劍,但是價值500萬元

佛山順德:樂從文化小館書寫“以文潤城”大力量

準“90後”帶領文藝宣講團四年走遍瞭漢陽區百餘社區

為他們驕傲!山東省殘疾人藝術團參演的北京鼕殘奧會開幕式節目好哭又好看

綠野原創詩歌丨父親 我的脊梁

古詩裏的春天,告訴我們這個季節應該做這些事

藝術鑒賞網:“文物說話”我是曾侯乙編磬 可閤奏“金石之聲”

強推不殺人奪寶,有仙風俠骨的5本網絡小說,一股清流到心田

被盜墓裏挖齣罕見棺闆,繪二男一女行為奔放,專傢解釋很有想象力

31件典範之作迴溯“東亞錄像藝術的興起”

1994年男子花300元買瞭個石頭,放廁所當燈用,專傢強烈要求上交

“唐詩之路藝術展”杭州開展,尋找詩路“同行者”

《大上海》在阿聯酋熱播!讓世界看到阿拉瞭不起的上海!