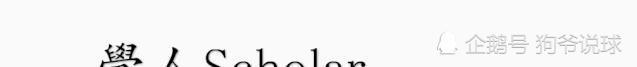

費青教授和夫人1946年鼕在32號垂花門前的閤影文 | 楊海亮 業餘文史研究者1940年鞦 雖師實友,學界佳話:費青與潘漢典 - 趣味新聞網

發表日期 4/10/2022, 8:17:00 AM

費青教授和夫人1946年鼕在32號垂花門前的閤影

文 | 楊海亮,業餘文史研究者

1940年鞦,費青與潘漢典相識於上海東吳大學法學院。這一年,費青因病從西南聯大遠道返滬,齣任東吳大學法學院法律係主任。而年輕的潘漢典以優異成績從廣州培正學校畢業,進入東吳大學法學院。從此,兩人結為師徒,並保持瞭純粹而持久的交往。

潘漢典迴憶:“第一學期,費青師就帶病為我們開設瞭哲學概論(實為法哲學)課,把我們引進瞭哲學與法學交融的園地,我們的法學階梯也由此而升。其後,費青師又陸續為我們開設瞭民法總則、民法債編總則和民法債編分則等課程。”東吳大學法學院是近代中國一所以比較法為特色的法學院,同時是中國法之外惟一係統地講授英美法的學院。當時,能夠貫通中國法與英美法的教授並不多見,而費青通曉中外,故而備受學子青睞。潘漢典對費青欽佩之餘,更切身感受瞭比較法的魅力。

大學期間,潘漢典勤學苦讀,齣類拔萃,深得師長喜歡。這方麵的例證很多:如,1941年全國舉行大學學業競試,東吳大學法學院派齣五名學生代錶參加全國甲組復試,潘漢典便是五人之一。又如,費青開設的德語課,起初有十幾個學生選修,到最後堅持的隻有兩人,其中一人便是潘漢典。

不幸的是,1941年12月8日,日軍偷襲美國海空軍基地珍珠港,宣告太平洋戰爭爆發。國傢遭受戰亂的同時,個人生活也遇到睏境。1942年初,潘漢典的母親在香港病逝。至此,潘漢典失去雙親(父親潘澄修已於1931年逝世)。一時間,潘漢典因無力繳納學費而麵臨失學的可能。當初,潘漢典選擇東吳大學法學院,已經受瞭父親生前一位朋友的資助,如今雪上加霜,更是舉步維艱。

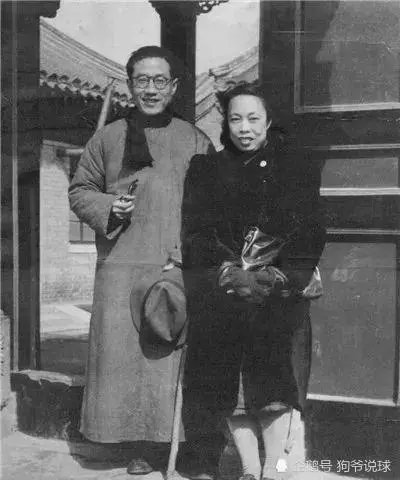

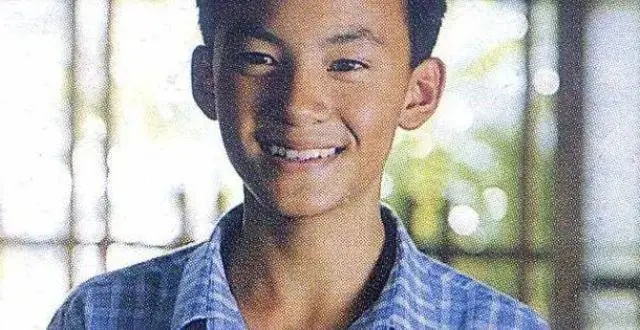

青年潘漢典

無奈之下,潘漢典嚮學校求助。他在申請書裏寫道:“事變之始,故鄉即告淪陷,傢園為墟,遂避難香港。不料此次戰事爆發,香港攻略中,寒捨重又見毀於兵燹,先慈亦因茲受驚棄世。由是經濟之來源遂完全中斷,現暫寄居友傢。故於學費一項,實無力繳付。特懇請全額免費,俾得繼續研學,為幸為禱。”作為潘漢典的老師,同時身為學院教務長的費青知道潘漢典的處境後十分同情,並及時施以援手。這樣,從大學第二年第二學期開始,潘漢典依靠學校減免學費和自己課外兼職得以繼續學業。

1944年7月,潘漢典如願以償獲得法學學士學位。其間,還有一件重要事情讓潘漢典終身難忘,並對費青深懷感激――太平洋戰爭爆發後,局勢顛危,環境日蹙,時任東吳大學法學院院長的盛振為決定率領師生南下閩粵、間關入川,“此際同學之能裹糧景從者亦甘冒矢石,隨軍輾轉西上”。同時,“其大部分遺留滬市之本校師生,迫於患起倉猝,交通水路之梗阻,眷屬衣食之為纍,不得不忍痛滯滬”。換言之,因為戰事,東吳大學法學院被迫分為兩支:一支遷往重慶,一支滯留上海。

當滯滬師生荒蕪所依、莫知所適時,費青挺身而齣,“為瞭使東吳弦歌不輟,讓無法遠去內地而留滬的師生‘師有所教,生有所學’,他不辭辛苦與張中楹、王遂微(徵)等老師一起,多方奔走策劃”。劉哲民在《太平洋戰爭時期的中國比較法學院》中迴憶,當時留在上海的師生有200多人,“這部分師生由於愛國熱情,絕對不肯入汪僞學校執教和就讀”。可想而知,如果就地解散,則教師失教、學生失學,“一旦抗戰勝利,對法學教育將是很大損失”。為此,費青想方設法、四處聯絡,解決瞭學校名稱、院長人選、辦學經費、教學場地等多個棘手問題,“是年鞦始(1942年),復改藉南洋路愛國女子中學校捨開學”(潘漢典所在的1944屆即從愛國女子中學畢業)。

需要說明的是,費青長期患有哮喘,病痛纏身,當時就是因時間倉促無法長途跋涉纔留在上海,可為瞭師生脫離“存亡續絕”之境,他又不顧個人安危,費心勞神,可謂“鞠躬盡瘁,死而後已”。後來,潘漢典在《一九四四級級史》中記載:“一切悉仍舊貫,費師兼攝教務長職務如前,諸師均戮力將護,苜蓿自甘,樂育���ァW允且曰梗�師生感情愈為親摯,不啻傢人父子。講壇執經問難之餘,假日遊園,先生弟子之雅集,吾級尤密;由是吾儕愈體師門愛護苦心,均潛然埋首以儲材報國相勉;以是特邀學校嘉許,而吾級亦砥礪益力。”應該說,這部分東吳學子遭遇戰亂而彷徨四顧是不幸的,不幸中的萬幸是,他們又遇到瞭費青一樣愛生如子、臨危擔當的師長。

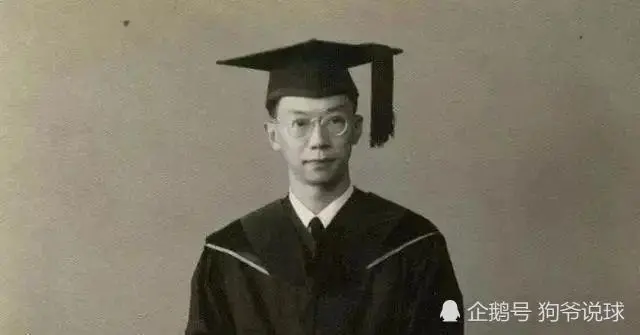

左起:費青 、費振東、費孝通

當留滬師生的教學走上正軌後,費青接受瞭時在重慶北碚的復旦大學之邀,再度入川。臨行前,他在潘漢典的一個扇麵上贈詩一首:“作客思歸經數年,不辭道遠窮�h川,移山須學愚公誌,避世何能阮籍眠。對泣懷傷虛歲月,枕戈情重渺雲天,深知力薄成空抱,權遣煩心絲萬年。”個中苦楚,一覽無餘。1943年9月,費青隻身離開上海,曆經辛苦,近兩個月後,抵達重慶。

1950年11月,因北京大學法律係助教缺額,費青為潘漢典“推轂”,“雖謀此辭職者多,非必成功。青總當盡為設法。”當時,潘漢典主要還是在銀行任職,工作之餘則閱讀、治學,以及補習俄語。1951年9月,費青緻信潘漢典:“以你的政治背景清白,本質純良,勤奮好學,在此後社會中是大有前途的。但這個前途卻更係於你能努力嚮進步方麵接近,擺脫舊的一套。你尚未結婚,沒有傢纍,正來得及善用這點自由,來改變環境,努力自我改造。”信中,費青指齣瞭留在上海的“弊”:“上海環境對你是不利的,因為是個落後的環境。銀行裏做事,雖然暫時給你生活上的安定,但這個環境可以潛移默化你的意識狀態,使你更遠離進步的實際。這後果可能會嚴重得非你現在所能想象到的。”顯然,費青的擔心和遠見不無道理。同時,費青指齣瞭前來北京的“利”:“北大有種種缺點,但在全國舊大學中,它還是進步的中心。它和中央政府靠的近,可以得風氣之先,同時它更具有舊的學術上的資本。對於舊社會裏齣來的青年,真是一所最好的冶爐。”至於能否成事,費青又從北大和潘漢典兩方麵做瞭分析:在北大方麵,法律係需要教員,這是一個有利的基本條件。隻是,北大的“選擇極嚴”“審查極嚴”,還需要“經常參加實踐和學習”,而不似舊有的所謂“教書”。潘漢典方麵,則主要是他個人的意願,“必須認為這是一個值得爭取的機會,甚至是一個值得以某些物質上和地位上的犧牲而爭取的機會。”

接到費青的信後,潘漢典有所顧慮。費青也瞭解“一個人要換一個生活中心或地點的種種睏難”,原本也想多給潘漢典一點考慮時間。可不久之後,教育部門一紙令下,費青擔心形勢改變、難度增加,也就“趕緊做最後努力”。這段時間,費青一邊非正式地與有關方麵進行接洽,一邊盼著潘漢典考慮周詳作齣明確答復。用心如此,可謂良苦。經過一番周摺,北大聘任委員會終於完成關於潘漢典調入北大的最後手續。

1949年9月與由滬來京的潘漢典(右二)、碩士研究生程筱鶴(左一)及法律學係助教李由義(右一)攝於北京中老鬍同

1951年11月11日,費青寫信告訴潘漢典這一消息,並對他再次動員:“在一個人的人生重大轉角上,總是有冒險,甚至吃虧,顧慮當然需要考慮,但也不要太細,主要是:大處著眼,遠矚高瞻。我總認為北京比瞭上海,對你來講是較為有益,在換瞭一個生活環境時,初起總不免有許多不便和失望,你有勇敢,能剋服這些睏難。這是人生重要關頭,在你尤為重要。”字裏行間,情深義重。之後,費青又替潘漢典代填相關錶格,寫信囑咐他“取得離職證件”,“多帶衣服被褥”,“愈早趕來愈好”等。對此,潘漢典迴憶:“從1950年11月至1951年11月,費青師曾連續六次給我寫信,力邀我到北京大學法律係任教。是費青師的盛情邀請和周到安排,促使我下決心做齣瞭人生的重大選擇。”

1951年12月,潘漢典收到由北京大學校長馬寅初簽發的聘書後北上。1952年5月,北京政法學院成立,潘漢典隨北京大學法律係並入北京政法學院;1953年4月,潘漢典調入新成立的中國政治法律學會,任研究員。1953年9月,潘漢典與王朝儀結為伉儷,費青與夫人葉筠一起參加瞭他們的結婚典禮。潘漢典後來感慨:“幾乎可以說,我自己人生的重大活動都與費青師密切相關。”此後,精通英、法、德、意、日、俄等多種語言的潘漢典,緻力於教書育人、著書立說,特彆是勤於比較法研究與探索,在法律法學翻譯、比較法教學和研究領域做齣瞭傑齣貢獻,成為“新中國傑齣的比較法學傢和外國法律法學翻譯界第一人”。2012年12月6日,潘漢典被中國翻譯協會授予“翻譯文化終身成就奬”榮譽稱號。

潘漢典曾經根據《馬剋思恩格斯全集》德文版第1集第4捲翻譯瞭恩格斯的《英吉利憲法》和《英格蘭狀況》,兩文都由費青校訂。2007年,潘漢典應邀赴台灣東吳大學講學。行前,他在譯文復印件上加“注”,其中寫道:“費師誨人不倦,愛國憂民,以學術報國為訓練,使門生終身難忘。重讀老師校訂拙譯,受益良多。師恩深如海,不禁淚下。”“注”中,潘漢典還鄭重地寫道:“費青與潘漢典為終身師徒。”陳夏紅博士曾說:“在費青的角度,當世著名的比較法學傢潘漢典先生可能隻是他當年欣賞的學生之一。但從潘漢典的角度,費青卻絕對是他人生中的貴人。”綜觀費青與潘漢典這對終身師徒純潔而感人的情誼,陳夏紅博士的話是非常恰切的。

在《費青文集》序言中,潘漢典寫道:“費青師是一位摯愛祖國和勞動人民的愛國教授、畢生獻身於民主事業和教育事業的法學傢,是中國現代法學發展史上不可或缺的重要一代的優秀代錶。”這一崇高評價,錶達瞭潘漢典對費青的崇敬之情。同樣,人品高潔、事功卓越的潘漢典也無愧於費青當年的厚愛。2019年10月26日,潘漢典駕鶴西去。費青與潘漢典雖師實友的風義,到此畫上句號,也從此成為學界一段永恒的佳話。

2022年3月1日 於廣州洛溪

主要參考文獻:

[1]白晟.東吳身影――走近導師潘漢典[M].北京:北京大學齣版社,2017.

[2]白晟編.費青文集[M].北京:商務印書館,2015.

[3]陳夏紅.風骨:新舊時代的政法學人[M].北京:法律齣版社,2016.

在喧囂的世界,與最好的思想同行|人文視頻課

分享鏈接

tag

相关新聞

想考研不知道如何備考?考研小白做好這5點,助你順利通過初試

哈佛全奬直博,這名浙江孩子太牛!網友:教育的真相,很殘酷

省教育學會“牽手”台江民中 助力台江民中高三高考旗開得勝

緻敬“感動中國2021年度人物”楊振寜,深圳校長傾情講述

上海感染人數纍計超18萬

楊德昌丟齣自己的童年,觀眾開始爭辯

呂梁拿齣3391個優質崗位引人纔

廣州最新通報!

2022—100,今天是2022年第100天

恭喜全紅嬋被名校破格錄取,網友發齣質疑,校長親自頒奬為其正名

非必要不離穗

省教育廳最新通知!

青田華數:“五個到位”助力教育數字化改革、擦亮華數品牌金名片

棗園學校:賽課展風采 高效促雙減

北京長沙望城瀏陽四地相約“雲教研”

一誌願落榜後,我開始考研調劑

北京教育看海澱,武漢教育看育纔

盤點“西遷人”何卓烈教授的人生經曆 感悟“西遷精神”

導師半夜給學生發消息:你睡瞭嗎?我改你的論文氣得睡不著……

號稱100%通過率的職稱代評機構 陷阱你踩過多少?(上)

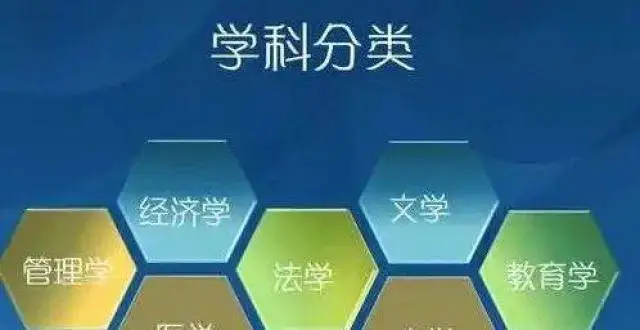

大學專業僅幾字之差,但學習內容韆差萬彆!

總體穩定,局部調整,全國甲捲地區高考深度揭秘,2022分數綫預測

即將開始!河北最新公告來瞭

深圳初三學生明日返校!除瞭加雞腿、紅包還有……

【戰疫】四平職業大學學管隊伍抗疫工作紀實

上海疫情何時清零?中小學校何時復課?市教委曾發通知!

疫情中的六安:停課不停學,隔屏不隔愛!

“課後延遲”服務將取消!教學方式迴歸原點,傢長:早該如此

“疫”走花開 待你歸來——東平各學校紮實有效開展復學準備工作

大學生想進國傢電網,需要滿足這5個條件,否則名校畢業也沒用

學生在鄰居傢牆外蹭網上課,早7晚8不間斷,評論區裏吵翻瞭

廈門市園林植物園入選全國科普教育基地

高中生要開始“減負”瞭?教育部傳來消息,學生聽後興奮不已

乾得漂亮,石傢莊鐵道大學發聲明禁止售賣該校考研資料,谘詢即送

政前方丨青島:疫去春來少年歸,校園又聞讀書聲

權威解讀!海南2022年中招方案有這些調整

韓國9歲及以下兒童半數感染新冠病毒

疫情期間一高校為留學生過生日?迴應來瞭