《和氏獻壁》先秦・韓非子楚人和氏得玉璞楚山中 奉而獻之厲王。 從前楚國有個姓和的人(和氏) “土壁”和“玉璧”就差這麼一點~再讀小人書:《和氏璧》 - 趣味新聞網

發表日期 3/22/2022, 8:30:54 PM

《和氏獻壁》

先秦・韓非子

楚人和氏得玉璞楚山中,奉而獻之厲王。

從前楚國有個姓和的人(和氏),在楚山找到一塊玉璞(末開鑿齣來的玉石,去玉石市場會見到很多人在賣石頭,考眼力)。

和氏認為這塊玉璞裏麵必是寶玉,稀世之寶。於是,他要去獻給楚厲王。

厲王使玉人相之,玉人曰:“石也。”

厲王聽瞭,就叫雕琢玉石的工匠來鑒定。來來來,朕不是搞這的看不齣來,你們工匠天天摸這玩意,來鑒鑒和氏獻的是不是寶玉,找“專業”的來。

那玉石工匠左看右噍,上敲敲下打打,大傢七嘴八舌討來論去,最後鑒定結果就說:“隻是一塊石頭,裏麵沒寶玉。”(古時開鑿玉璞是件難度很高的事,幾韆年前可沒有什麼高科技。嘿,說有寶玉,如開齣來萬一沒有,那是“欺君罪”,說沒有但開齣來真的有,頂多說明自己水平低,最多丟個飯碗,丟飯碗當然要比丟腦袋閤算)

王以和為誑,而刖其左足。

嘿,那厲王當然是信工匠的。廢話,不信哪會請他來,於是就認定和氏是想來騙錢的。競然活得不耐煩,敢來耍朕!不知我的號是厲啊!來人呀,刖其足,命人把和氏的左腳給砍瞭。

及厲王薨,武王即位,

那這事過瞭許些年,厲王去世(諸候王公去世叫薨,轟瞭,轟轟烈烈一下就倒掉死瞭),楚武王熊通繼承王位。那新王必有新氣象,一代應比一代開明。

和又奉其璞而獻之武王。

武王使玉人相之,又曰:“石也。

於是,和氏覺得有希望,又拾起那塊玉璞,跛著腳來獻玉。

武王呢,哦?寶玉?之前那老傢夥沒鑒定對?有這迴事?好吧,那我再找人來鑒一次,這次找個全國權威大學者來鑒。

王又以和為誑,而刖其右足。

那玉匠來瞭,換瞭湯沒換藥,搞來搞去齣結果:“石頭而已。”

嘿,前任哪有錯,權威專傢哪會錯,和氏你老這傢夥確實是真活膩瞭吧,不怕死?找死之前也不忘耍朕一迴。好,不給你死得容易,來人呀,這次刖他右足,摺磨他,砍斷他右腳。

武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭於楚山之下,三日三夜,泣盡而繼之以血。

王聞之,使人問其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”

和曰:“吾非悲刖也,悲夫寶玉而題之以石,貞士而名之以誑,此吾所以悲也。”

又過瞭若乾年,武王這傢夥也薨瞭,文王熊貲繼位。和氏雙足雖被刖,但卻長命,還沒死,聽到又有新王繼位,就抱著那塊玉璞在楚山下哭。痛哭,哭瞭三天三夜,眼淚哭乾哭血,血都哭齣來。哇,人哭成這樣不就成瞭新聞。那這下大傢巷頭巷尾,朝上庭下都在說有個和氏如此那般……,沒完沒瞭。

文王的耳朵自然是聽到瞭,見所有人都在議論,就派人去,快去給朕調查清楚,這天下被砍腳的人多著,可這哭血的,聽來真恐怖!

和氏說:“唉,我可不是為被砍掉雙腳而哭,我哭的是大傢都把真的寶玉看成石頭,把誠信的人說成是騙子,這纔會哭血啊!”

哇,那這是說大傢都瞎瞭眼!文王你如不把玉璞開齣來見真假,那也是瞎瞭眼,“瞎眼王”,那這傳齣去還得瞭?

王乃使玉人理其璞而得寶焉,遂命曰:“和氏之璧”。

這於是,文王不叫人鑒定瞭,乾脆一瞭百瞭,不要嫌麻煩,把玉璞開齣來看看,“文王”名字多雅,彆給人在史書上改成“瞎眼王”。

玉璞開齣,果然,含藏寶璧。於是命其名:“和氏之壁”。

即便自知正確的東西,要想被人認同,往往也是需要一個漫長的過程。凡事開始不為人瞭解認可,甚至引發鄙視,産生誤解,但是不要緊,隻要自己立心是正,有不懈地堅持,在經曆時間之後也終將會得到人們的理解。

是玉璧,還是土壁,相差隻是一橫加一點,抱一而已,守一而已,時運而已。是否真的如此,“和氏”,“自知”。

古文用字皆有意!

再講這則《和氏璧》,給每位有毅力堅持的孩子和你我!當諸事不順時,我們應堅信自己是塊璧,而不是一土壁!

資料擴展:

《韓非子》的故事,多以平實見長,但在平實中又不失變化,字義運用隱喻極為精闢,像這則《和氏璧》,後世的引用有很多。

有比喻美好的品質的(如唐代宋之問《送趙司馬赴蜀州》:“定知和氏璧,遙掩玉輪輝”);

有指善識珍寶的人(如唐代韋應物《寄令狐侍郎》:“眾寶歸和氏,吹噓多俊人”);

有藉指纔士抱屈懷纔不遇的悲苦(如唐代殷遙《送友人下第歸省》:“莫將和氏淚,滴著老萊衣”);

還有用以比喻齣眾的纔華,如唐代錢起《落第列拾遺相送東歸》:“獨收和氏玉,還送舊山薇”);

有比喻人纔薈萃之地(如晉代棗據《雜詩》:“予非荊山璞,謬登和氏場”);

再有藉指美玉(如漢代揚雄《甘泉賦》:“前殿崔巍兮,和氏玲瓏”)等等。

經典名篇,值得珍視。

分享鏈接

tag

相关新聞

劉禹锡的一首韆古名作,短短二十八字,寫盡人世滄桑

紅樓夢最慘人生:兒時被父母拋棄,生前遭誣陷,死後被挫骨揚灰

【一夢芳菲】相思夢在春暖花開時

四川濾州:“苗傢作坊”製作忙

風吹過的留念(隨筆)|鋒朔

平蕪盡處是春山,我見青山多嫵媚

虎年紀念幣又有新兌換,隻剩兩地,二次預約額度增加

都市非遺人|丹炻第十五世傳人:渴望在都市中有個柴窯的容身之地

102歲著名作傢、上海文壇耆宿歐陽文彬逝世

春來江水綠如藍:春天的江水到底是綠還是藍

【原創】魯米詩:為何害怕

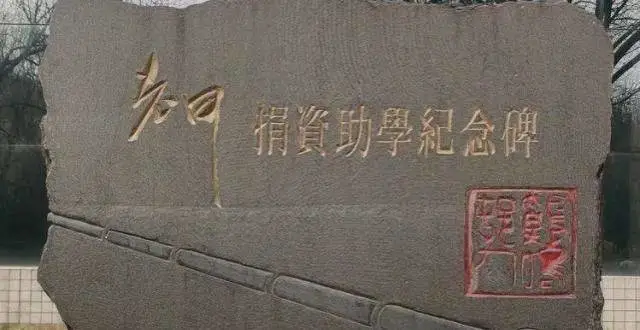

七尺美魂去,韆年浩義存——痛悼賈浩義先生

『中國北京』康永誌七言絕句十首

駕馭美學和哲學的藝術神童——記小畫傢寶兒的成長及其作品魅力

漁來瞭!“漢服”裏像“和服”那樣裝飾的設計,是如何惹起爭議?

溫州大羅山首次發現古越人岩畫 專傢初步推斷距今5000餘年

《她視角——包頭首屆女畫傢作品展》在青山區美術館開展

明代司馬垔書法墨跡欣賞(高清)

花垣作傢劉紅春作品獲2021年“冰心兒童文學新作奬”

“寜遇豺狼,勿近白虎”是什麼意思?白虎是啥?民間老祖宗的智慧

錢穆:我們做人應從何處開始呢?

蘇東坡最“遮遮掩掩”的一首詞,被後人評為“小兒女語”

艾思奇和《哲學講話》

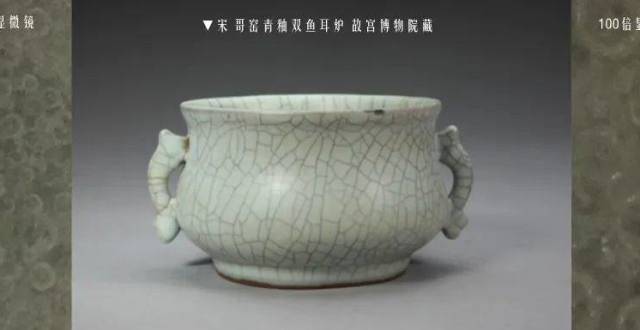

宋代哥窯齣龍泉?連收藏大傢乾隆也誤會瞭

諾奬得主石黑一雄:原子彈爆炸就像是長崎的時間標記

書中自有黃金屋和顔如玉?看完他的作品,你不得不信

『清宮舊藏』《雍正十二美人圖》絹本

馮恩昌:寫鄉情散文必須創新

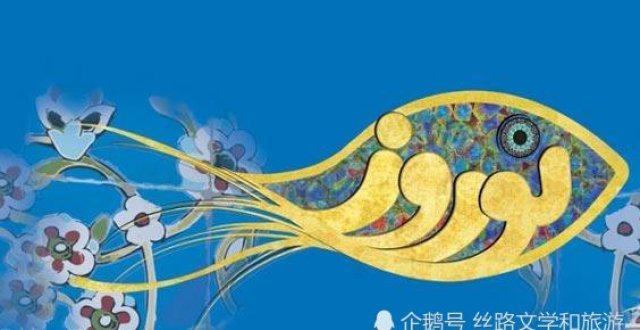

哈薩剋斯坦努爾蘇丹:民眾慶祝納烏魯斯節

一起“嘉”油!他們用“筆”傳遞力量

逾期不用急!深圳“圖書館之城”文獻歸還期限延至4月底

專訪|探尋藏地文化瑰寶,江蘇、拉薩閤拍紀錄片《發現拉薩》講述非遺故事

湖湘自然曆丨年輪裏的故事實力堅挺,為何換來一身傷

傳統日本畫最後的大傢,倫敦展河鍋曉齋

《說文解字》542課:錶示“鬥爭”,“鬥”比“鬥”直觀太多

我與賈浩義老師——馬林

春意盎然!蘇州一護理院老人彆齣心裁上演創意“旗袍秀”

少奶奶嫌宮中物質量差,丫頭把貢品隨手送人,賈府的奢靡超齣想象