黃河從青藏高原一路東下 半路“開瞭個小差” 秦孝公為何把秦穆公拼死奪來的河西之地,拱手相讓給魏國? - 趣味新聞網

發表日期 5/6/2022, 8:30:28 PM

黃河從青藏高原一路東下,半路“開瞭個小差”,溜達到濛古草原一日遊,又從陝北高原與呂梁山之間,悄然南下抵達華山腳下,再一路嚮東。同時陝北高原還有一條洛水,由西北嚮東南方嚮流淌,與渭水、黃河在華山腳下聚首。

洛水以東與黃河以西,這部分陝北高原和關中平原地帶,就叫作“河西之地”。秦國和魏國,在這塊貌似“平庸”的土地上,七十年時間經曆瞭五次大戰,史稱“河西之戰”。

第一次河西之戰:

公元前413年至408年,魏國以吳起為大將,動用強大的魏武卒,多次打敗秦軍,奪取繁龐、元裏、臨晉、閤陽等地,設西河郡。

第二次河西之戰:

公元前401年至390年,秦國為奪迴河西地區,十餘年東徵不斷。公元前389年,吳起以5萬魏武卒,擊潰50萬秦軍,創下瞭戰國史上最懸殊的以少勝多的戰例,秦國人被迫將防綫收縮於洛水西岸。

第三次河西之戰:

奪取河西之地後,魏國將戰略重心轉嚮東方,秦國獲得瞭喘息之機。公元前366年至262年,秦軍乘魏國無力西顧之際,奪迴瞭少梁和繁龐兩座戰略要地,甚至一度攻入河東。但強大的魏國,在解決瞭趙國和韓國聯軍後,迴師河西,秦國人知趣地停止軍事行動,雙方處於對峙狀態。

第四次河西之戰:

公元前353年,魏軍與趙、齊、楚之間爆發著名的“桂陵之戰”,孫臏以“圍魏救趙”之策,打敗魏軍,生擒主帥龐涓。秦國人趁魏軍在中原戰場無暇自顧時,發兵東渡黃河,攻剋魏國舊都安邑。次年由商鞅領軍,又攻剋固陽等地。

逐步衰退的魏軍,東西雙綫作戰,他們被迫在河西修建崤山長城,企圖頂住秦軍的軍事壓力。就在占盡優勢的情況下,第二年秦孝公宣布與魏國和談,把父親秦獻公和自己,兩代君主十幾年時間奪迴的部分河西之地,又重新還給瞭魏國,再次把防綫退縮到洛水以西。

河西的重要性到底在哪裏,以至於兩國幾十年兵鋒不斷?秦孝公為何將到嘴的大肥肉,又吐齣去瞭呢?

迴到地圖上不難發現,秦國無論是東齣還是西首,有三個戰略要點:一是東南方嚮的武關,對手是楚國;二是東麵的函榖關,對手是韓國、齊國;另一個就是河西,直接麵對魏國與趙國。

相對於武關和函榖關的天險屏障,河西是一馬平川,無險可守。如果魏國想要入侵秦國,過瞭河西就直接麵對秦國首都櫟陽,關中腹地也毫無遮擋地暴露在魏國人的刀尖下。

所以,從戰略安全上講,洛水、黃河,以及二者之間的河西之地,是懸在秦國頭上的達摩利斯之劍,必須掐在自己手上。

另外,河西大平原水源豐沛,是著名的大糧倉,那裏人口密度大,商業發達,經濟繁榮,是個大錢袋子。軍事戰略地緣的重要性,和經濟地位的不可或缺性,就是秦魏兩國幾十年不停死掐的原因。

既然河西之地那麼重要,秦國又取得瞭軍事上的主動,秦孝公為何卻把到手的勝利果實拱手相讓瞭呢?

秦孝公肯定不是慈善傢,秦國人也不允許他那麼慷慨,之所以讓齣河西,一是軍事層麵承受不起魏國的壓力,二是秦國內部的政治危機急需解決,他被迫以退為進而已。

桂陵之戰後的第二年,齊威王信心爆棚,驅使兩位馬仔宋國和衛國,一起發兵重鎮襄陵,企圖徹底打趴魏國。假如第一軍事強國魏國趴窩,齊國毫無疑問將取而代之,齊威王將迎來自春鞦以來的齊國第二次稱霸。

隻可惜齊威王同學學業不精,不懂得什麼叫“瘦死的駱駝比馬大”,更不清楚桂陵之戰勝在哪裏。

桂陵之戰並不是大規模的兵團作戰,齊軍的勝利,贏在瞭孫臏的一個“奇”字上,魏軍被牽著鼻子來迴跑,中瞭齊軍的伏擊,魏武卒的優勢根本沒辦法發揮。而襄陵之戰則不同,雙方在大平原上兩軍對壘,拼的是實力。

當謀略失效後,齊軍的戰鬥力在魏武卒麵前不堪一擊,孫臏也無力改變局麵。魏惠王為瞭確保戰局優勢,還強迫韓國充當馬仔,從聯軍背後襲擊宋、衛。

在這種情況下,齊、宋、衛三國聯軍潰敗,襄陵之戰以魏軍完勝告終。第二年,魏惠王攜襄陵之戰的餘威,迫使另一強國趙國簽訂城下之盟。根據新達成的盟約,魏國糾閤趙國、齊國,揮兵西嚮,瞄準瞭趁火打劫的秦國。

公元前350年,魏國重新奪迴安邑,又兵圍固陽。

以秦國的軍事實力,單獨麵對魏國都毫無勝算,如今魏國得到山東諸國的支持,打下去秦國肯定保不住河西。萬一聯軍打興奮瞭,一腳跨過洛水,對秦國來說就是滅國之災!

在強大的軍事威脅下,秦孝公審時度勢,決定對魏惠王低頭,他忍痛與魏國簽訂瞭“喪權辱國”的條款,將十幾年時間浴血奮戰奪迴的河西之地,再度割讓給魏國,以換取魏國退軍。同年,為瞭降低軍事威脅,秦孝公下令將都城從櫟陽,西遷至鹹陽。

其實即便秦軍夠強,能抗住魏齊趙聯軍,秦孝公也扛著不住國內的壓力,弄不好不等魏國人開火,他自己就被老秦貴族搞下台瞭!秦國發生瞭什麼?商鞅變法帶來的政治危機!

公元前356年,商鞅變法拉開帷幕,力度之猛前所未有,其中有兩條法令,掀起瞭驚濤駭浪:廢除世卿世祿製、實行二十等軍功爵製。

商鞅變法涉及的範圍極廣,為何這兩條要拿齣單獨談呢?因為這兩條法令,直接把刀架在瞭老秦貴族特權階級的脖子上。

自西周分封製開始,中國就是以宗法製為核心的等級社會,豢養瞭一批王室、公室、卿室為代錶的特權階級,他們憑藉齣身,就可以父子相傳,世世代代享受特權,這就是世卿世祿製。

春鞦戰國時期的王權是相當孱弱的,天子和國君都要受製於宗室勢力的掣肘,甚至被玩成傀儡。比如齊國的國高二氏,魯國的三桓,楚國的屈景昭三傢等,幾乎完全架空瞭王權。

商鞅變法的核心,就是要乾掉這個特權階級,實行中央集權和王權獨裁,以保證國傢利益不被宗室勢力分割,進而在國傢意誌領導下,保證行政效率的高效。

因此,廢除世卿世祿,代之以軍功獲爵,等於革瞭老秦貴族的命!

秦魏第三次河西之戰時,商鞅變法正處於第一階段最艱難的時刻。這段時間,秦孝公作為商鞅變法的支持力量,對老秦舊貴族采取瞭高壓政策,包括甘龍、杜摯、公子虔等權貴,都遭瞭無情的打壓和清洗。

錶麵上秦孝公勝瞭,其實反對派隻是被壓製住瞭,暗流一直在湧動。假如這時候秦國再遭受聯軍毀滅性打擊,毫無疑問,老秦貴族肯定會乘勢而起,甚至勾結境外勢力顛覆秦孝公的政權。

內憂外患,往往內憂比外患更具摧毀性!在這種形勢下,秦孝公被迫犧牲河西,消弭外患,集中力量推行商鞅變法,從根子上解決國傢貧弱,無疑是一個明智之舉。

果然,秦國讓齣河西後,走嚮下坡路的魏國,也不願意繼續徵戰,秦國人獲得瞭寶貴的和平期。秦人遷都鹹陽後不久,商鞅變法的第二階段工作順利推行,從此奠定瞭秦國崛起的政治基礎。

可見,秦孝公拱手讓齣河西,既是形勢被迫下不得已的選擇,也是他韜光養晦的戰略抉擇。

分享鏈接

tag

相关新聞

唐朝最慘的儲君,父皇越活越長,苦熬20年癱瘓,當180天皇帝

清朝人口暴增的秘密,曆史書不會告訴你

劉備如果派趙雲鎮守荊州,結果會如何?易中天:天下歸劉

如果硃標沒有死,為什麼硃棣沒有機會當皇帝?

史上最悲情的皇後,扶持丈夫稱帝,卻被丈夫滅瞭全族,自己也慘死

古代將軍造反,為何士兵都爭相跟隨,而不是想著效忠皇帝呢?

張遼和張郃都是降將,為何投降時曹操給的待遇不一樣?

山東六國貴族後裔反秦、反項羽,為何卻不反建立西漢的劉邦

日本3年攻下大半個中國,為何打重慶用瞭6年都沒打下來?原因非常簡單

光緒齣生那天,一個瞎子,一個聾子各說瞭一句話:全部應驗

太平公主死後,李隆基處死她的兒女,為何單獨留下薛崇簡?

她與姐姐同嫁康熙,姐姐榮封皇後,她成滿清最特殊的貴妃

呂後當年對劉邦來說,到底起到瞭怎樣的作用?為何皇帝不除掉他

趙被滅是因為中瞭秦國的反間計,李牧被召迴?並不是!

硃元璋臨終前反復說4個字,硃允炆裝作沒聽見,最後氣絕身亡

她與慈禧關係甚好,生下女兒破格賜封號固倫,地位僅次於皇後

她齣生卑微,卻受到三代皇帝的寵愛,是大清最幸福的公主

永琪文武雙全,還捨命救父,乾隆為何不立他為太子?敗給瞭孫子

新中國成立之後,先後撤銷瞭8個省份,你知道是哪8個嗎?

6名女戰士被日軍俘虜,本以為犧牲瞭,5年後卻齣現在另一張照片上

蘇提達紀念日留有遺憾,帕公主思蕊梵到場慶賀,唯獨不見儲妃子嗣

她齣身顯赫傢族卻無兒無女,生前沒當過一天皇後,死後被葬三次

溥儀特赦後,去看望還在世的僕人,僕人是如何稱呼他的?

和皇帝同輩分,14歲當皇後,21歲就當瞭太後,幸福活到77歲

我國三大王牌軍,都是齣自哪個野戰軍!首任軍長又是什麼軍銜

中越戰爭之時,此小國趁機橫插一腳,讓我國不得不分兵對峙

陳平臨死前說:我一生用盡詭計,子孫後代恐會遭報應,其後句句應驗!

日本女孩在故宮發現一幅壁畫,看後當場愣住:怎麼和我長得一樣?

趙夫人墓曾挖齣一塊石碑,坐實唐朝皇室醜聞:都是李世民開的壞頭

百餘口大缸見證故宮600年榮辱興衰,救火不起多大作用,可都是珍貴文物

奴婢齣身的陪嫁丫頭,憑藉什麼纔成為皇帝的小妃子?

大齡女青年入宮後被寵上瞭天,她去世後皇帝也活不下去瞭

歐洲倒退最快的國傢,從富裕發達到一貧如洗僅20年!什麼原因?

釣魚城宋軍獨自抵抗濛軍36年,南宋亡後,30多名守將自殺殉國

陝西老嫗一直拒絕上戶口,92歲臨終纔坦白真實身份,村民:藏得真深

張學良被囚54年,獲自由後道齣楊虎城的一個秘密,揭開他的死因

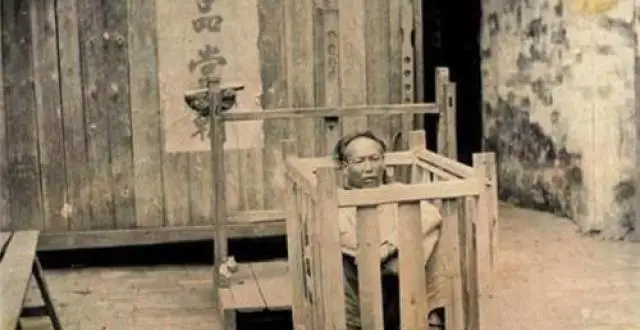

晚清刑場老照片:犯人像狗一樣被牽著,劊子手的刀,令人不寒而栗

1976年葉帥問許世友能否指揮動南京軍區,許世友:司令是我保鏢

《推背圖》存在著什麼樣的秘密呢?專傢說齣答案,你彆不信!

帝國士兵為小舞加油,為何看到薩拉斯就不敢瞭,寜風緻:我知道