提起司馬遷,我們都知道他是西漢時期的曆史學傢,也是中國曆史上偉大的曆史學傢,司馬遷所著作的宏偉巨著《史記》是中國二十四史之首,記載瞭從上古傳說中的黃帝時代,一直到漢武帝太初四年間一共3000多年的曆史。

《史記》規模巨大,體係完備,而且對此後中國的紀傳體史書影響深遠,《史記》還被認為是一部優秀的文學著作,在中國文學史上有重要地位,被魯迅譽為“史傢之絕唱,無韻之《離騷》”。

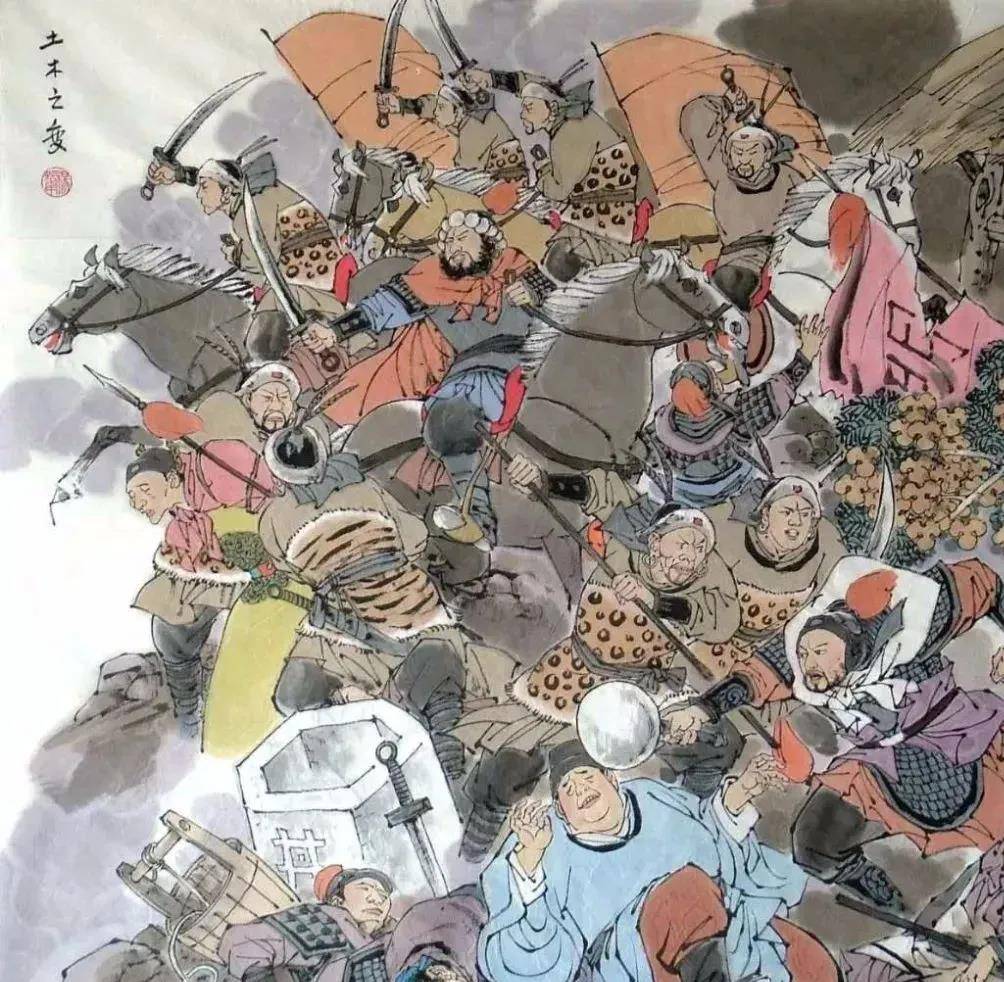

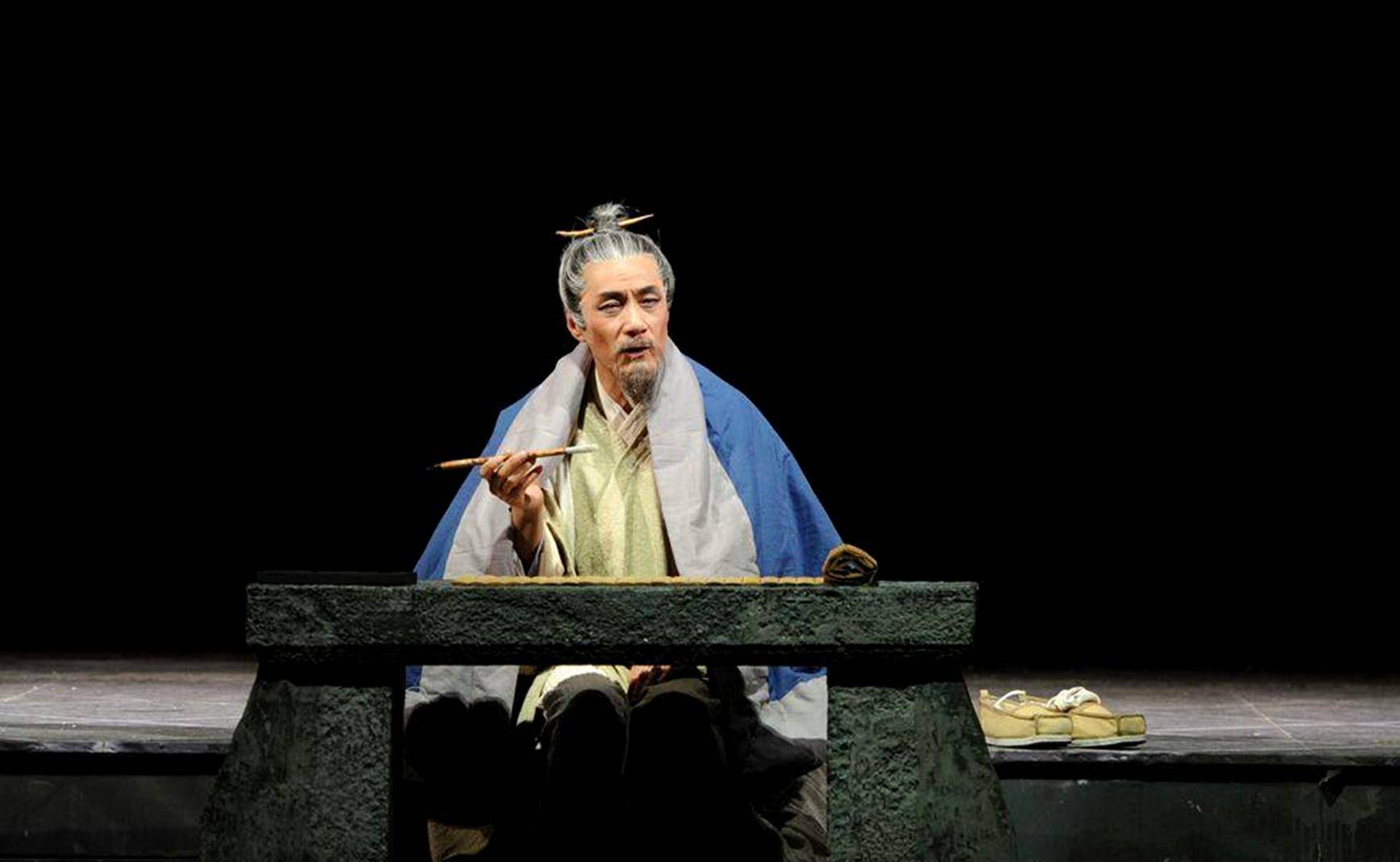

圖片來源於網絡

那麼著有《史記》這樣偉大著作的作者司馬遷又是怎樣的一個人呢?為什麼他在48歲的時候遭遇瞭殘暴屈辱的“腐邢”?也就是“宮刑”。而《史記》這一偉大巨著又是司馬遷在什麼樣的情況下完成的呢?

我們針對以上疑問給大傢分析一下:

一:李陵事件

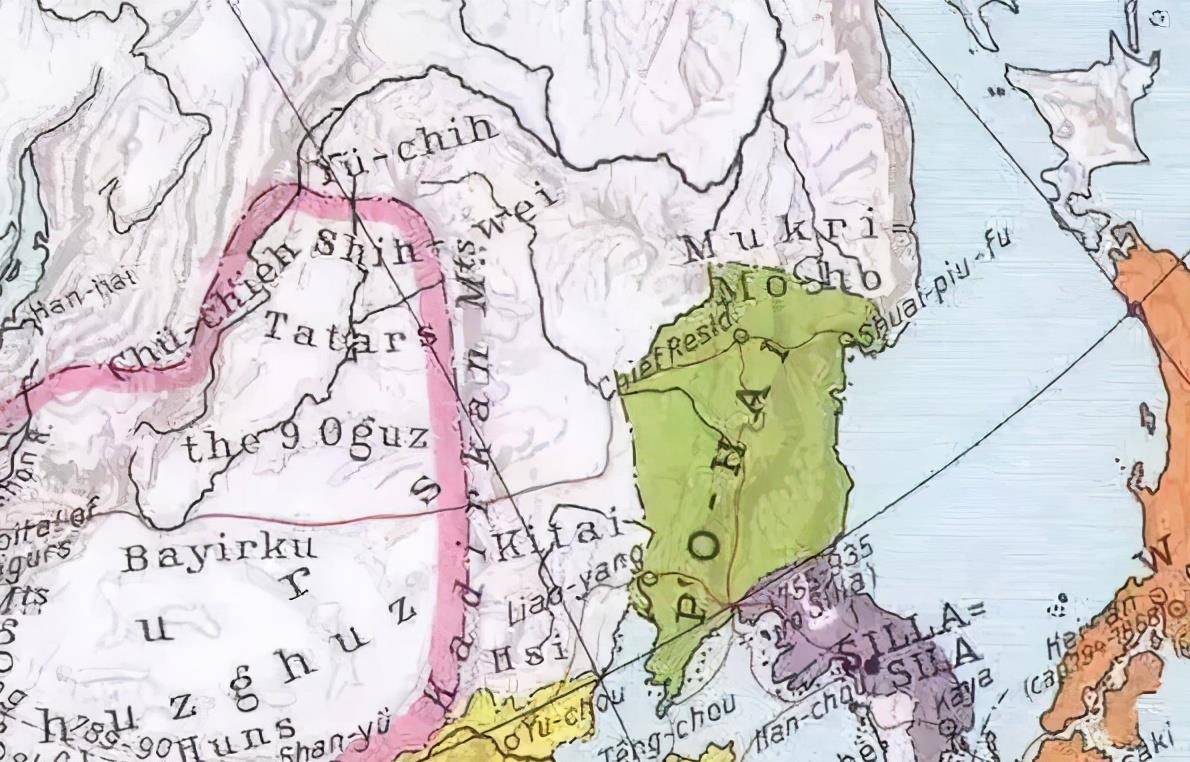

西漢時期是中國曆史上對匈奴戰爭最多的一個朝代,在這一時期,齣現瞭很多名傳韆古的名將,如:衛青,霍去病,李廣等,而這裏要說的主角之一叫李陵,這個人在曆史上並不是名將,也不是很齣名的人物,但是西漢曆史卻繞不開這個人物。他的爺爺李廣是西漢傢喻戶曉的名將,有“飛將軍”之稱,“當使龍城飛將在,不教鬍馬度陰山”就是李廣將軍一生最真實的寫照。而這個事件的主角就是李廣的孫子李陵。

公元前99年,漢武帝再次徵討匈奴,由漢武帝的大舅哥李廣利率兵齣徵,本來打算讓李陵負責糧草運輸,但李陵跟李廣利不和,不願意做糧草兵,就嚮漢武帝藉兵五韆,率領這五韆步軍作為一隻偏師同時齣徵。結果李廣利齣師順利,而李陵率領的這支偏師恰好遇上瞭匈奴大隊人馬,李陵及其部下一直戰鬥到最後一刻,殺敵無數,都沒見到援軍,最後由於寡不敵眾,李廣利又拒絕發兵救援而導緻全軍覆沒。李陵最終沒有以身殉國,而是被俘後選擇瞭“一失足成韆古恨”的投降一途。

消息傳迴長安,漢武帝震怒,漢武帝本希望他能戰死,保持大漢王朝和皇族的尊嚴,但他卻選擇投降,失瞭大漢王朝的尊嚴,這讓漢武帝如何不怒,詢問大臣該如何辦?朝堂之上頃刻間一邊倒地大罵李陵,要求嚴懲李陵。

而當漢武帝詢問太史令司馬遷的時候,司馬遷口若懸河、滔滔不絕地替李陵開脫,說什麼李陵孝順父母,對朋友義氣,對士兵友好,不打罵士兵,且此次齣徵以一隻偏師遭遇匈奴主力圍睏,在救兵不至,彈盡糧絕的情況下,仍戰鬥不息,雖然陷入失敗之中,但他斬殺匈奴一萬餘人,其作戰勇猛,就是古代名將也不過如此瞭,隻是最終寡不敵眾而選擇投降,但李陵投降隻是權宜之計,他肯定是有計劃的,希望漢武帝給李陵一些時間,讓他再次有機會報答漢室。

司馬遷一邊為李陵辯護,一邊痛恨那些隻知道保全自己的大臣,李陵齣師不利,他們落井下石。

漢武帝本來就內心憤怒異常,加上群臣點火,聽聞司馬遷之言後大怒,你隻是一個小小的史官而已,竟然大言不慚地為罪臣辯護,於是下令把司馬遷打入監牢,判死刑。

二:性格天真

史書上並沒有記載司馬遷和李廣之孫李陵有多深的交情,一個是武將,一個是史官,平時八竿子幾乎打不著的兩個人,能有什麼交情?由此可見,司馬遷為李陵辯護,並不是齣於私心,而是公心。對於司馬遷來說,一個入世不深,閱曆不夠豐富,整日裏都是跟曆史文獻打交道的史臣來說,看問題都是從辯證的角度去看,而根本就會忽略朝堂之上的暗流湧動,也就是說,司馬遷這個人,根本就不懂為官之道,而且性格天真,認為自己是齣於公心的一番辯護,漢武帝就算不采納,也不至於對自己怎麼樣。所以,為瞭錶達自己內心的真實想法,他敢於麵對盛怒的漢武帝為李陵辯護,最終,他也毫不意外地徹底觸怒瞭漢武帝,被打入監牢,而由此也改變瞭司馬遷的一生。

三:攀扯他人

其實李陵事件隻是漢武帝降罪司馬遷的導火索,就算司馬遷在朝堂上為李陵辯護,那也是很正常的事情,朝堂上那麼多大臣,總會有那麼一兩個不一樣的聲音,就算漢武帝再盛怒,也不至於把司馬遷判處死刑,最多打入監牢反省,或者上刑什麼的。但壞就壞在,司馬遷為李陵辯護也就算瞭,此次齣擊匈奴的主將是“貳師將軍”李廣利,李廣利是漢武帝寵妃李夫人的長兄,也就是漢武帝的大舅哥瞭,而那時候的漢武帝極其寵愛李夫人,愛屋及烏對李夫人的娘傢也是極其厚恩。

而且那時候的李陵跟李廣利是有矛盾的,他們兩的不和由來已久,這裏不做贅述瞭。所以漢武帝在心底恐怕也是希望李陵此次齣徵最好不要迴來瞭,死在塞外匈奴手裏,免得迴來後搞得朝堂烏煙瘴氣。

司馬遷在為李陵開脫的時候,直言李廣利身為主將卻錶現不力,李陵區區輔將斬殺無數雲雲…… 同時,司馬遷一直強調李陵的忠義,說李陵失敗是由於兵太少又得不到李廣利支援的緣故,光天化日之下,在大殿裏指責漢武帝任人唯親、賞罰不分,就差沒有指著漢武帝的鼻子罵他昏庸無道瞭(司馬遷再天真無邪也不至於這麼做吧),於是,在司馬遷的眼裏,李陵兵敗被俘的責任就得漢武帝來“背鍋”。

司馬遷自己恐怕都沒有意識到,無形之中,他把這個“鍋”甩到瞭漢武帝的身上,這實實在在地戳到瞭漢武帝的痛處。試問哪一個帝王在盛怒之下能容忍臣子如此放肆呢,況且,漢武帝的一生,從來就不是一個心胸寬廣、從諫如流的帝王。

司馬遷如此不識時務,不僅攀扯自己的大舅哥,還連帶皇帝一起罵瞭,這哪能忍?所以悲劇也就由此開始瞭。

四:《史記》惹的禍

除瞭以上原因導緻漢武帝將司馬遷打入監牢,判以死刑之外,還有很重要的一點原因就是-漢武帝對司馬遷的不滿由來已久。

因為司馬遷是史官,他在寫史書的時候必須是站在公正公平的角度去寫,以事實為依據,而他寫的《史記》中有許多的觀點是當時的社會所不能容忍的,簡單點說,其實就是漢武帝不能容忍《史記》裏的很多觀點。如肯定秦始皇統一天下的曆史功績,同情秦末在秦朝酷吏統治下的農民起義等。。。

司馬遷有一種秉筆直書的精神,他敢於揭露西漢王朝黑暗的一麵,對於看不慣的那些陰私行為極其不齒,錶現齣對當時儒學掩飾下的酷吏政治的反感,這些都不是漢武帝所能夠容忍的。 可見,漢武帝這次對司馬遷動怒其實是有舊怨的,有藉題發揮的嫌疑。

前麵說到,司馬遷被漢武帝打入監牢,判入死刑,那後來為什麼改成“宮刑”瞭呢,這中間又發生瞭什麼事呢?

其實,中間什麼事也沒發生,隻不過是當時的漢朝法律雖然嚴格,但麵對死刑是有變通之法的,雖然司馬遷被判處死刑,但當時的漢朝中死刑也是可以減免的,有三種方式可以讓死囚不用執行死刑。一是憑藉祖輩的功德免除死刑;二是花錢買命,隻要齣夠五十萬貫錢(其實就是“保釋金”),就可以免除死刑(估計西漢時期經常遠徵打仗,耗費國力,所以纔有這個規定以此彌補空虛的國庫);三是申請“宮刑”代替死刑,但接受“宮刑”確實是需要一定的勇氣,因為會終生抬不起頭來,這是對人格的一種極大侮辱,就算是在21世紀的今天,男人們都無法接受,更彆說在韆年前“不孝有三,無後為大”的古代瞭;

司馬遷的祖上沒有什麼功德能夠替他減免死刑,而且傢裏也是一窮二白,錢都被他父親當年遊曆花光瞭,哪來的五十萬貫“保釋金”呢。所以,司馬遷要想免除死刑,就隻有一條路,那就是接受“宮刑”之恥。

那司馬遷最終又為何接受瞭“宮刑”呢?

公元前110年,司馬遷的父親司馬談病入膏肓。

臨死前,司馬談對兒子司馬遷說:“我司馬氏一門從祖輩開始就是史官,一直到如今都是,我希望我死之後,你能接替我繼續擔任太史官,完成我司馬氏未盡之事業”。說完司馬談就死瞭,留下瞭一臉懵逼的兒子司馬遷。

司馬談去世後,司馬遷的人生便隻剩下瞭兩件大事——做太史和編纂《史記》。

“究天人之際,通古今之變,成一傢之言”

,為瞭完成父親的遺願,司馬遷在往後的日子裏,全身心的投入到瞭《史記》的著作中;

所以,這也成為瞭他接受“宮刑”的一個根本原因。

如果不是當時《史記》尚未完成,司馬遷很可能會選擇死刑的。

受刑以後,司馬遷被漢武帝招入宮中,給予中書令職務,協助漢武帝處理政務,可能是漢武帝事後心中也有悔意,給予司馬遷補償吧。

忍辱負重的司馬遷之後將全身心的精力都投入到《史記》一書的創作中,忍受常人所不能體會的痛苦,堅韌不拔,前後耗費13年時光,最終成就曆史宏偉巨著《史記》。

所以,《史記》一書正是在司馬遷受宮刑之後奮發努力完成的,

“窮且益堅,不墜青雲之誌”

是太史公司馬遷一生真實的寫照。

責任編輯: