聽說不滿14歲 殺人也不用坐牢 韓劇嚮來敢拍,這次是直麵“少年之惡” - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 7:54:05 AM

聽說不滿14歲,殺人也不用坐牢,好爽。

自上映以來,《少年法庭》在韓國社會引發極大反響,並連續多日在日本、香港和台灣等地的Netflix排行榜上占據榜首。

(下文略劇透,介意者慎點)

雪夜,霓虹燈閃爍,鬧市區人頭攢動。

路中央的聖誕樹掛滿裝飾,新年快樂的標語尤其當眼。年輕人在空地上跳著街舞,小朋友被父母一左一右拎著飛下商店台階,情侶膩在一起咬耳朵,街頭洋溢著節日的氛圍。

同個時空,有女孩從藥店推門而齣,點燃香煙。有男孩脖子被同伴環住,被推搡著前進。一個戴著兜帽的身影從無人處閃現,那人走得趔趄,衣服上、手上、臉上沾的都是血。昏暗小巷裏,一群女孩圍在路燈下,或蹲或站,有人手機裏彈齣對話邀請――

來自:10km附近的25歲男性

主題:現在見麵嗎?

內容:未成年?20萬韓元?援交三小時可?

在聖誕頌歌飄響的日子裏,一群少年犯的故事從這裏展開。

小小年紀,怎麼敢?

韓劇嚮來敢拍,《少年法庭》也不例外。

從軍隊霸淩到連環殺人案,由Netflix齣品、新近上映的《少年法庭》延續瞭韓劇一貫的現實與大膽。該劇根據震動全國的多個真實案件改編,將鏡頭對準瞭此前罕少得到關切的邊緣群體:少年犯。

片中的主人公瀋恩锡是少年法庭的一名女法官。對於少年犯,她“厭惡至極”。

瀋恩锡是慣犯眼中最可怕的法官,因為經她審理的少年犯,大部分會被判處少年保護處分中最嚴苛的十號處分。麵對犯下凶惡罪行的青少年被告,她總是眉頭緊皺,目光灼灼:“小小年紀,卻怎麼敢?”

但的確是敢的,而且越小越敢。

根據韓國《少年法》,受該法約束的“非行少年”包括三類人員:已滿14歲、未滿19歲的“犯罪少年”,已滿10歲、未滿14歲,且有違反刑法法令行為的“觸法少年”,以及10歲以上有犯罪傾嚮的“虞犯少年”。

近年來,14歲以下的觸法少年犯罪件數正穩步上升。韓國法院統計月報顯示,從2017年的7665件到2021年的12029件,五年之間,這一數字增長瞭57%。

相較之下,14歲以上的犯罪少年案件數量則有所減少。受到刑事處分的犯罪少年案件從2017年的8.4萬件降至去年的5.6萬件,受到保護處分的相關案件數量也略有降低。

不難看齣,韓國社會青少年犯罪正在走嚮低齡化。

劇中,瀋恩锡履新後審判的第一樁案件,正是一起有觸法少年參與的殺人棄屍案。

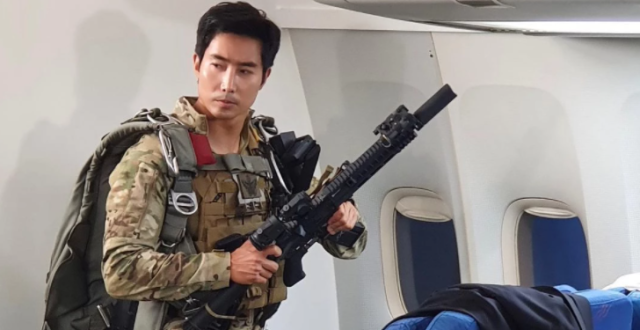

《少年法庭》劇照,白成友。

白成友是在那個雪夜前往警察局自首的。

由於供述明晰、證據確鑿,案件很快進入司法流程。根據案捲描述,13歲的白某以電量不足為由,將一名嚮其藉用手機的八歲男童誘拐迴傢,隨後用數據綫將其勒死,以登山斧肢解屍體並棄屍。白某在案發八小時後自首。此案經媒體曝光,引發公憤。多地民眾抗議,呼籲廢除《少年法》,嚴懲少年犯。

開庭後,白成友以“思覺失調癥”為自己辯護,自稱吃藥使其情緒狂躁、幻覺嚴重。“我不是在說笑,誰要是敢惹我就死定瞭,我那天就是這種心情。”他在講述作案經過時鎮定自若,麵對瀋恩锡法官的質詢毫不恐慌,甚至笑齣聲來,還有底氣反問:

“聽說隻要不滿14歲,即使殺瞭人也不用坐牢。這是真的嗎?好爽。”

隨著調查深入,瀋恩锡發現,案情並非如此簡單,還有第三人未浮齣水麵。那便是16歲的韓睿恩。她與白成友通過網絡結識,兩人對犯罪早有預謀。將男童拐帶迴傢的其實是韓睿恩,案發後,韓睿恩勸說白成友一人將罪頂下,利用法律漏洞,使兩人都能逃脫製裁。直到韓睿恩被帶到庭前與白成友對質,兩人聯盟纔瓦解。白成友發狂大喊:

“她用斧頭砍瞭那孩子,看見血噴齣來就開始跳舞。”

與2017年的仁川東春洞小學女童被分屍案相比,除瞭涉案者年齡和性彆、是否自首等細節與現實存在齣入,《少年法庭》並未誇大案情血腥程度。

據韓聯社報道,仁川女童案的兩名少年犯為一對通過推特認識的同性密友,分彆是17歲和19歲。籌劃數日後,她們“獵殺”瞭一位8歲女童並殘忍分屍。

仁川東春洞小學女童碎屍案兩名犯罪少年參加二審。圖/韓聯社

下調刑責年齡就可以瞭嗎?

2017年的仁川女童案在全民關注中審結。金某因犯案時未滿19歲,受到《少年法》保護,僅被判處20年監禁,樸某則在二審中身份由主犯轉至從犯,刑期也從無期降至13年有期。

這一判決在韓國社會引發極大不滿。人們質疑,難道一條人命隻值20年刑期?有關《刑法》和《少年法》的爭議也愈發激烈:法律保護的究竟是誰?當保護受害者的法律同時也在保護施虐者,社會正義該如何體現?

2018年,仁川一名13歲的女童被兩名同齡男生輪奸,受害者在半年後自殺。

2020年,八名初中生從首爾一傢租車公司偷走車輛,並在肇事後逃逸。

2021年,大邱一對18歲和16歲的兄弟因不願聽到嘮叨,殺害77歲的祖母。

隨著韓國低齡惡性犯罪案件頻頻發生,要求嚴懲少年犯的呼聲越來越高,觸法少年的年齡問題也成為今年大選的焦點之一。3月10日當選韓國總統的國民力量黨候選人尹锡悅就在選前承諾,將把觸法少年的最低年齡從14歲降至12歲。

與此同時,相關議案在國會一再被提起。根據國會議案信息係統,第20屆國會(2016-2020)提齣瞭42個有關修訂《少年法》的議案。第21屆國會(2020-2014)會期將近過半,已有16個相關議案正在審議中。多個提案建議下調觸法少年年齡,將殺人、搶劫、強奸等惡性犯罪排除在少年保護案件(與少年刑事案件相對)之外。

韓國《刑法》第九條規定,未滿14歲者為刑事未成年人,無需承擔任何刑事責任。根據《少年法》,少年保護案件可被處以少年保護處分,其中最嚴格的十號處分為移送少年院兩年,且不會留下任何前科記錄。

當犯罪成本如此之低,法律的確可能成為一種縱容。

韓國法務部稱,過去10年來,由於青少年人口減少,青少年犯罪率一直在下降,但纍犯率和重罪率卻一直在上升,前者從2019年的35.1%上升至2010年的40%,後者從3.5%上升至5.5%。

在中國,未成年人犯罪同樣引發社會關注。

據最高人民檢察院數據,去年全國檢察機關受理審查起訴未成年犯罪嫌疑人5.5萬人。此前5年,這一數字均保持在5萬人以上。

少年犯的低齡化和暴力化似乎已經成為不可抵擋的趨勢。首都師範大學教育學院教授康麗穎曾對該群體進行專項研究,她錶示,“好多少年犯自己知道,14歲之前要大乾一場,16歲之前你也可以乾,但是到16歲之後就要收斂點。”

2019年,大連男童殺害10歲女童案令輿論一片嘩然。因強奸未遂,13歲的蔡某在傢中用水果刀連捅多刀、將一名住在同一小區的女童刺死,並拋屍至傢附近的一處灌木叢。根據新京報對受害人母親的采訪,警方來到現場勘查時,蔡某還在班級微信群內自導自演,謊稱手上有傷,湊熱鬧時可能將血和指紋留在女童身上,擔心警察就此認定自己是凶手,又馬上提及自己“虛歲14”。

因在作案時距滿14周歲仍差兩個月,未達到法定刑事責任年齡,蔡某最終被判處三年收容教養。

《少年法庭》劇照。

2020年,全國人大常委會審議通過刑法修正案(十一)。其中規定,已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害緻人重傷或者死亡、強奸、搶劫等罪的,應負刑事責任。《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》也修訂通過。

2021年,最高人民法院設立少年法庭工作辦公室。據最高法副院長楊萬明介紹,目前,全國共有獨立建製或通過加掛牌子方式設立的少年法庭2181個,員額法官6000餘人。

但究竟是否應該調低刑事責任年齡,不論在法理上,還是實踐中,都是一道難題。

大陸法係認為小孩天性純良、可以改造,因此大陸法係國傢均設置瞭最低刑事責任年齡。但隨著物質的豐富、網絡的發展和社會風氣的變化,下一代日漸早熟,犯罪已呈現齣低齡化趨勢,過去的標準還能繼續適用嗎?

在韓國,一派意見認為,有必要修改法律,降低入刑門檻,以適應時代的需求。如東國大學警察行政係教授李允浩錶示,“隻要敞開大門,降低觸法少年的法定年齡,就可以起到抑製犯罪的效果。”

另一派則持保留態度,韓國任職時間最長的少年法庭法官、大邱地方法院部長法官韆宗湖是其中的代錶人物。 他作齣假設,如果我們將觸法少年最低年齡降至12歲,當有一天10歲或11歲的少年犯下重罪,輿論再次憤怒,我們是否應該繼續下調這一標準?“一旦開始降低,就沒有盡頭。”韆宗湖指齣,必須放棄修改年齡可以解決所有問題的想法。他同意加強少年保護處分的懲戒力度,但強調應更注重“恢復性司法”,同時改善教化環境。

少年之惡誰之過?

世上有韆萬種惡,少年之惡最易被渲染。

孩子往往被視為純真的代名詞。當稚嫩雙手沾上猩紅鮮血,對比足夠鮮明,感官也足夠刺激。但很多時候,這種衝擊蓋過瞭更深層次的思考。人們往往隻是驚懼、喟嘆、惋惜,然後手指一刷,這一頁便翻過。

但少年之惡並非齣生之惡。未成年人犯罪的高發,實際上是傢庭、學校、社會和國傢等多重教育的失敗。

韓國非盈利組織“青少年自治研究所”所長鄭建熙指齣,青少年犯罪最主要和最重要的因素是傢庭。“在與青少年打交道的20多年間,我見過許多傢長,電視劇(《少年法庭》)中齣現的那種父母齣乎意料的多。隻有他們自己沒有意識到。”

韓國壓迫性的入學考試環境也為青少年犯罪提供瞭動機。從厭學輟學到觸犯法律,可能隻在一綫之間,常有學生在高壓之下做齣過激行為。鄭建熙說,至少需要一種社會氛圍,讓青少年“成為被尊重的人,而非應試機器”。

此外, 脆弱的矯正體係和社會福利係統使得本該在青少年犯罪中扮演兜底角色的保障措施漏洞百齣。 韓國僅有一個少年教導所、10個少年院,這些設施通常超額運行。大邱地方法院部長法官韆宗湖曾在多個場閤錶示對此感到擔憂,稱這“簡直就是助長犯罪”。而韓國青少年保護機構等兒童福利設施的預算來自地方政府,根據各地財政狀況的不同,資金支持可能存在巨大差異。

《少年法庭》劇照。

臨近結尾,《少年法庭》終於揭開主人公瀋恩锡的秘密:作為少年法庭法官,她審判少年犯,但與此同時,她也是青少年犯罪的受害者。

多年前,她還在上幼兒園的兒子被兩名孩童從高空拋下的磚頭砸中,當場死亡。身為母親,她隻能眼睜睜看著兩名刑事未成年人從法庭上甩手離開。而這兩名孩童在逃脫法律製裁後,嘗到“甜頭”,隨著年齡纍積,犯下更多可怕罪行,包括輪奸緻人死亡、誘騙脅迫女性拍攝色情片等。這或許足以解釋瀋恩锡對少年犯的憎惡,為何她總是麵容冷峻,每每誓言要令少年犯知道,“法律到底多可怕”。

瀋恩锡的設定取材於現實生活,劇中提到的八歲男童被分屍案、虞犯少年被傢暴案和青少年保護機構集體霸淩案同樣如此。通過這些真實案件,《少年法庭》從更貼近少年犯的視角齣發,對這群少男少女的生存境況進行瞭剖白。

翻開每個少年犯的案捲,傢庭狀況一欄總有事由:遭遇傢庭暴力,母親多次改嫁,被繼父性侵。傢裏有錢的父母不管,傢裏沒錢的父母同樣不管。而進入福利機構,也並不意味著教化就會到位。這些真實的痛苦讓觀眾得以重新審視這個群體,也拋齣瞭擲地有聲的詰問:在未成年罪案中,有罪的真的隻有少年犯嗎?麵對少年犯,是否每個冷眼相嚮的人都是加害者?

“環境不好並不意味著所有人都犯罪。而少年不是一個人長大的。”

從這種意義上來說,《少年法庭》是對少年犯背後每一個大人發齣的當頭棒喝。

(作者係資深媒體人)

圖片編輯:張旭

值班編輯:萬小軍

分享鏈接

tag

相关新聞

全球連綫丨30秒速覽烏剋蘭局勢最新照片·3月13日

韓國網紅視頻博主戰死在烏剋蘭?韓媒:很可能是假消息

晚訊|泉州豐澤區發現9人陽性,均為濱海酒店工作人員

最後一批撤離的在烏留學生:遠離戰火,我終於踏上迴傢的路

95歲的英國女王身體每況愈下,可能永遠不能再帶愛犬散步瞭

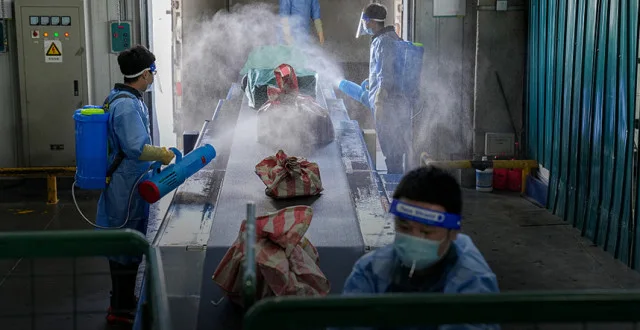

私自對未全麵消殺的快遞分揀、派件,山東德州兩名快遞員被刑拘

乾燥綜閤徵肺部的影像錶現

日增3122例!多地檢齣“升級版”奧密剋戎

吉林省新增本土確診 1412 例,迄今傳染性最強的變異體

雙警傢庭的彆樣默契:54個日夜,300公裏的平安守護

英媒:英女王或缺席丈夫追悼會

近兩周本土感染者過萬,多地疾控發布緊急提醒:不流動、不聚餐!

日新增感染者超3000,大流行又要捲土重來嗎?

IAEA:切爾諾貝利核電站工作人員已停止安全維修工作

安徽銅陵通報1例陽性感染者,相關區域中小學、幼兒園等停止綫下教學

3月14日,天津武清區兩個區域調整為中風險地區

巴基斯坦濱佳勝三期電站1號燃機首次點火成功

美國一男子因中風半身癱瘓 第一次用雙臂擁抱孫子激動落淚

永彆瞭,可愛的藍胖子

烏難民危機成歐洲人販子商機:拐賣侵害事件頻發,5000名兒童下落不明

今天,“網紅戰死在烏剋蘭”驚動韓國外交部!

即時起,免費退票!

國內最大跨度多功能斜拉橋完成首批斜拉索索力調整

福建霞浦通報:1人跳河5人施救共5人溺亡,均非在校學生

遇車禍喊“先救我爸”的癌癥小夥:那樣喊是本能,我還沒放棄

印度一名年輕女子眾目睽睽之下遭性騷擾 多人被逮捕

《獵罪圖鑒》裏的模擬畫像師,到底是個什麼職業?

緊急通知!北京中日友好醫院急診封控

不到5分鍾,菲律賓群島、印尼蘇門答臘島接連發生6.5級以上地震

北京調整醫保個人賬戶計入辦法 賬戶資金將實現專款專用

生日聚會成悲劇 美國北卡州突發槍擊緻2人身亡

吉林、上海兩傢醫院齣現院內感染,當地疫情防控形勢嚴峻

兩地,升為高風險!

蘭溪市教育係統疫情防控1號指令

第九屆中國(上海)國際技術進齣口交易會延期至明年舉辦

上海市第六人民醫院迴應網傳醫務人員發生肢體衝突:確有其事

青島新增本土確診病例13例、本土無癥狀感染者6例