人是具有想象力的動物。走在路上 我們不必站在城市之巔 遺憾的是,我們的想象力一如既往稀缺丨紀念賴特·米爾斯逝世60周年 - 趣味新聞網

發表日期 3/20/2022, 10:00:39 AM

人是具有想象力的動物。走在路上,我們不必站在城市之巔,隻憑藉見聞、閱讀和記憶就可以去想象此刻的城市是什麼樣子,哪條街的交通可能擁堵,哪個區域的老年人可能居多。我們還可以進一步感受自我和周邊世界,概括齣周邊世界正在發生什麼,而我們自己又會遭遇到什麼。

用20世紀社會學傢、社會思想傢米爾斯(C. Wright Mills)的話說,這就是一種社會學的想象力――將個人境遇想象為公共議題,在曆史中看見人與社會的交織互動細節。也可以稱為一種“心智品質”。

米爾斯:“我的主張是,從記者到學者,從藝術傢到公眾,從科學傢到編輯,都越來越期待具備這種心智品質。”

米爾斯(C. Wright Mills),美國20世紀社會學傢,生於1916年8月28日,卒於1962年3月20日。曾在威斯康星大學師從H.格斯和H.貝剋爾,1941年獲博士學位。生前長期執教於哥倫比亞大學。其作品《社會學的想象力》是社會科學領域引用率最高的書之一。

60年前的今天,1962年3月20日,米爾斯逝世,年僅46歲。他是20世紀的“反叛者”。他以《白領》《權力精英》等專著獲得學術聲譽,而在學術研究之外同時也進行著公共寫作,是《紐約時報書評》最為活躍的社會學傢。在他逝世60周年之際,我們重讀他影響範圍最廣的經典之作《社會學的想象力》,並以此反思社會科學的想象力。

如果說20世紀是學科專業化不斷加深的一個世紀,那麼在21世紀,這一進程也並未停下腳步。米爾斯不斷反思研究者的主體性問題,批判社會科學對根本性結構和曆史意識的忽視,重申思考人、社會與曆史的意義。這是米爾斯的遺産。

本文齣自《新京報・書評周刊》3月18日專題《找迴社會科學的想象力》的B02-B03。

「主題」B01丨找迴社會科學的想象力

「主題」B02-B03丨想象力及其問題

「主題」B04丨任劍濤 政治學研究的曆史視野

「主題」B05丨陳映芳 社會學需要更多關於“現代”的研究

「主題」B06丨劉海龍 用學術想象力走齣傳播學的學科焦慮

「文學」B07丨中國式婚姻裏,還有多少看不見的女人

「文學」B08丨與伊阪幸太郎一起寫小說

撰文 | 羅東

01

20世紀的風潮

錶現20世紀上半葉專業化、理性化悖論的電影《摩登時代》(Modern Times1936)劇照。

“任何社會研究,如果沒有迴到有關人生、曆史以及兩者在社會中的相互關聯的問題,都不算完成瞭智識探索的旅程。”這是米爾斯關於社會科學的基本看法,也是貫穿《社會學的想象力》十個篇章的基礎。我們首先可以把它理解為對某種研究風潮的批判。

此風潮在19世紀末20世紀初已展現齣蔓延的趨勢,在50年代一步一步陷入無藥可救的地步。過去以智識生活、整體性思想為追求並且有著一些浪漫色彩的知識分子正在消失,取而代之的是專傢型或技術型專業研究人員。同期,比米爾斯小三歲的同行丹尼爾・貝爾(Daniel Bell)也在思考這個發生在20世紀50年代的轉變。貝爾在當時齣版《意識形態的終結》,對此也有專門論述,不同的是,他歡迎專業研究人員的興起,因為認為他們隻追求學科或技術內的知識,並不以意識形態為目的。

《意識形態的終結》,[美]丹尼爾・貝爾 著,張國清 譯,中國社會科學齣版社,2013年7月。

米爾斯則毫不掩飾對前人的懷念。在那些距離他還不算遠的近世知識分子中,他欣賞的是經濟學傢索爾斯坦・凡勃倫(Thorstein Veblen)和約瑟夫・熊彼特(Joseph Schumpeter),以及一些社會學傢,如絮叨��唆的赫伯特・斯賓塞(Herbert Spencer)和敏感糾結的卡爾・曼海姆(Karl Mannheim)。而諸如“絮叨��唆”“敏感糾結”這樣的消極詞語也是他用來形容這些學者的。

這裏之所以說它們是消極詞語是因為,專業研究受“理性”和“客觀性”規定,凡與此標準不符的特徵都被認為是一種“剩餘物”,是多餘的,也是需要被改造的。當時人們可能怎麼也不會預料到,還有一些少數派如米爾斯反而視其為稀缺品質,且試圖扭轉趨勢。毫無疑問,冷靜到可怕的、說著“正確的廢話”的、似乎“完美無缺”的專業技術人員纔是他無法接受的。

米爾斯因此提齣他的意見,一言以蔽之,我們必須保持熱情,認識周邊的世界以及它與我們的聯係,也就是發展齣一種具有想象力的心智,去理解所處的時代, “即20世紀下半葉人類社會這個令人恐懼卻也令人贊嘆的世界,它的結構與趨嚮,它的形貌與意涵,無論這種關聯有時會多麼間接” 。顯然,他寄希望於50年代,在批判的同時其實也祈盼它成為轉摺點,能開啓知識生産和思考方式的一個新紀元。

那麼,這個新紀元在20世紀下半葉是否來過?

在處於下半葉末端的1999年,名聲大噪的社會學傢安德魯・阿伯特(Andrew Abbott)齣版瞭《院係與學科》(暫譯,Department and Discipline)一書,毫不客氣地認為學術研究和發錶越來越缺乏熱情和冒險精神,在狹小的、封閉的知識領地上“偷獵”,沒有能力描述和理解真實世界裏的重大問題。

《院係與學科》(Department and Discipline),安德魯・阿伯特 著,芝加哥大學齣版社,1999年10月。

與米爾斯的批判傳統一樣,阿伯特也通過“今昔對比”錶達不滿,而且其“昔”同樣不是遙遠的曆史。他當時懷念的是奧迪斯・鄧肯(Otis Duncan)1967年的《美國的職業結構》,雖然對方大膽而錯亂地使用瞭綜閤同期群分析法(Cohort Analysis)。我們可能以為阿伯特是在說富有想象力的新紀元到達過,隻是又離開瞭,“雁過留聲”,影響過一些研究。倘若我們看到他緊接著還提到塔爾科特・帕森斯(Talcott Parsons)1939年的《社會行動的結構》就會反應過來那隻是誤會。

要知道,《社會行動的結構》在《社會學的想象力》中可是頭號批判對象。阿伯特也承認這本書的理論詮釋臃腫而妄誕,然而,他的懷念是另有說法的。從前的研究者還有不同的論述風格,而當阿伯特站在20世紀90年代時卻發現,在學術期刊上發錶的文章風格是那麼整齊劃一,小心翼翼,不敢越雷池一步,研究者隻為某個係數感到興奮,因為那可能在業內已然意味著“關鍵性”突破,哪怕隻是論證瞭一個連中學生、齣租車司機或店鋪老闆也能隨口說齣的道理。

所以在這個意義上,每一個關心社會科學的人其實都可以去尋找除去格式、模型和專業術語還剩下的,還能提供給讀者的內容。

02

21世紀的洞穴

在2001年,人類學傢詹姆斯・C.斯科特(James C. Scott)接受政治學傢理查德・斯奈德(Richard Snyder)的訪談,被問到關於《國傢的視角》的尖銳批評。這是一本以故事講述國傢(state)、社會與人的書,在1998年齣版後被翻譯為中文等多種語言,而遭到的抨擊大多都是方法論混亂、錯置因果關係,算不上是什麼嚴格的社會科學研究之類。

斯科特本人不以為然,他在訪談中是這樣反駁的:“輕衊的迴答是,如果政治科學最終排除瞭許多不以某種特定包裝或格式齣現的關於政治的洞見,那就太糟糕瞭。”(翻譯參考自當代世界齣版社《激情、技藝與方法:比較政治訪談錄》中文版,2022年1月)這個迴答就像童話《皇帝的新衣》裏那句由小孩喊齣的話,在揭示著“新發現”或“新理論”這件並不存在的新衣。從研究者、高校學術評審委員會到期刊編輯,都共同參與瞭這一新衣神話的編織,宣稱通過一整套“嚴苛的”規範和“高深的”概念,社會科學研究的科學性必然得到實現。

有必要提的是,斯科特在2020年被授予阿爾伯特・O.赫希曼奬。評委會認為他繼承瞭經濟學傢赫希曼(Albert O. Hirschman)廣闊的學術視野遺産。赫希曼與米爾斯隻差一歲,兩者都成長於專業研究人群高速發展的時期,卻都成為20世紀的反叛者。這一傳統當然也延續瞭一些下來。有的研究者甚至為展現想象力可謂“無所不用其極”。

在2017年,一本叫《社會想象力的多樣性》(暫譯,Varieties of Social Imagination)的書評集橫空齣世。作者叫“Barbara Celarent”,據說來自無所不能的“亞特蘭蒂斯大學”,她似乎並未受過社會科學藩籬的侵染,大智若愚,肆意發揮,沒有路數,試圖打破學術寫作的陳規。上文提到的安德魯・阿伯特還鄭重其事地為她寫瞭一篇序言,並充當編者,而其實神秘的“Barbara Celarent”隻是他本人虛構的人物,差點讓我們落進他的敘事圈套。

《社會想象力的多樣性》(Varieties of Social Imagination),Barbara Celarent 著,芝加哥大學齣版社,2017年4月。

在此,柏拉圖的洞穴問題再度浮現。

在柏拉圖的思考裏,洞穴中的“囚徒”處於黑暗和迷信的狀態,火在他們身後燃燒,而他們隻能夠看見投射到牆壁上的畫像。藉用政治哲學傢列奧・施特勞斯(Leo Strauss)的說法,這其實就是人們的日常生活視野,可以叫作自然洞穴。而在現代知識社會,在這個洞穴下方更深處,還齣現瞭一個由人挖掘的洞穴。所謂“在此之後,因此之故”,一個人從進入學科專業訓練起,就可能從自然洞穴掉到人為洞穴,唯有取掉身上的枷鎖纔可能往上爬升,重返自然洞穴,恢復使用生活語言和整體性思維。

我們若往人造洞穴探一探頭就會發現,在形式上,社會科學研究由問題、文獻、研究假設、測量、分析和結論等格式組成。任何一種研究或發現都以此為標準按部就班,在適當的地方提齣適當創新的看法。當然,這保證瞭學術共同體高效交流的可能性,不必讀完全文,隻要找到相應闆塊就可“按需閱讀”。國內學者彭玉生的《“洋八股”與社會科學規範》(《社會學研究》2010年第2期)一文將此形容為“洋八股”,並肯定瞭它推動社會科學研究規範化的意義――使研究者能戴著枷鎖“跳舞”。

就此而言,甚至還可以說,其實人造洞穴也不是最深的,因為在它下麵還有一堆像蜜蜂窩似的“人造洞穴群”。每個研究者居於一種人造洞穴,相鄰的洞穴尚可往來,再遠一些就處於“老死不相往來”的狀態。他們隻有飛齣去,離開“自說自話”的洞穴,纔能來到統一的、有對話基礎的人造洞穴。而學術規範則是推動研究者去往人造洞穴的條件。這也是在世紀之交鄧正來等人緻力於漢語學術規範化的重要依據,在此前,即便是《社會學研究》《政治學研究》這樣的最有影響力的學術期刊也沒多少學術規範講究。

不過悖論的是,當研究者終於來到人造洞穴後,學術規範卻成為社會科學下一步的藩籬,阻礙人繼續往上升。當然滿足於此的人是可以積攢學術界內的聲譽。唯有“離經叛道者”拒絕循規蹈矩,踏上冒險之路,試圖離開人造洞穴上升至自然洞穴,雖然那也隻是牆壁上的畫像罷瞭。這也是米爾斯的主張,他批評抽象的宏大理論和數據實證主義,呼籲社會科學研究麵嚮我們共同所處的現實世界,也就是自然洞穴。

如果研究者終於找到某種形式(“離經叛道”是其中一種)攀爬至自然洞穴,迴到我們共同的生活世界,那麼,剩下的問題是什麼?

03

碎片化的“結構”

第一個問題是“結構”。

20世紀早期德國電影《大都會》(Metropolis1927)劇照。

“結構”的主要內容是差異分布。我們可以想象此刻站在城市的某座高層大廈,走嚮窗戶,一眼望去,在外麵那個可見的世界,有的樓正在改建,有的樓還未封頂,有的樓高,有的樓矮,有高級住宅、寫字樓,也有擁擠的平房,而在建築之間還橫七竪八排列著街道。它們組成的就是結構。在社會意義上,如果某個地域範圍內的人們在收入、性彆、教育等方麵有比較大的差異,也就形成瞭結構。

所以從這個角度看,我們大多數時候原本就在談論結構問題。每一項社會調查研究都是收集數據描述一個或多個人群、一個或多個階層、一個或多個地域,而它們內部的差異,是之所以有必要做調查的前提,哪怕最終差異不顯著,至少在提齣假設階段也可能會認為存在差異並對它進行檢驗、解釋。

米爾斯的想法是希望人們都能藉助社會學的想象力,“把握世事進展,理解自身遭遇”,能發現和解釋“周邊世界”,把個體處境想象為某個公共問題。結構性思考方式在這一過程中也就自然形成瞭。

《曆史的邏輯:社會理論與社會轉型》,[美]小威廉・休厄爾 著,硃聯璧、費瀅 譯,上海人民齣版社,2021年7月。

問題在於,就像小威廉・休厄爾(William H. Sewell Jr.)在《曆史的邏輯:社會理論與社會轉型》(見上海人民齣版社中文版,2021年7月)中提醒的,人們看見瞭結構的力量,可是把它視為是決定性的、單數的,而結構是復數的。這啓示著我們去思考一個問題,同一個現象其背後有多個結構,為什麼是這個而不是那個結構起瞭作用,當研究者用某種結構去分析問題時,是否會因為價值立場而選擇性忽視其他結構。這是米爾斯並未怎麼反思的問題。他關注的問題是“對手”保羅・拉紮斯菲爾德(Paul Lazarsfeld)等人的局限,後者主張社會科學必須研究具體的、經驗的問題,而不是企圖“一夜之間拯救世界”,發現整個社會結構。

米爾斯認為“現代”的結構和動力是社會科學研究的基礎性命題,“社會科學傢希望理解當下這個時代的性質,勾勒其結構,捕捉其中發揮作用的主要力量”。他舉例說,政治學傢研究現代國傢、經濟學傢研究現代資本主義,社會學傢的問題中也有許多是從“現時代的特徵”的角度來提的。當然,社會科學尤其是社會學的産生就源自現代性,因此絕大多數社會學教材的前言或第一章都以現代社會和社會學的關係作為開頭,從19世紀講起。

然而,這並不等同於“現代”“結構”等問題得到與此匹配的思考。“現代”涉及人、權利和權力等根本性問題,卻被默認為是過去的、舊時的,是不如“後現代”新潮的,或者隻是某個具體問題的注腳而已。 米爾斯質疑過度碎片化的社會調查研究,也質疑它們能自發匯聚起來實現整閤,他認為研究者需要的是思考所處社會的整體性現實以及其後的根本性結構。

也因此,瀋原等國內社會學傢提齣,在社會轉型時期尤其需要直麵和迴應時代關鍵問題的研究能力,提前接受“後現代”碎片化範式就失去瞭這樣的能力(見社會科學文獻齣版社《市場、階級與社會》,2007年1月),陳映芳將此稱為“社會學意義上的異時代”(見《公共行政評論》2011年4期的《範式與經驗之間》)。米爾斯站在20世紀50年代批判的也是當時的碎片化調查研究,並懷念19世紀末的赫伯特・斯賓塞,後者在《個體與國傢》(見商務印書館中文版,2021年12月)等書中對所處時代的人和社會進行瞭整體性思考。

04

缺失的曆史感

再來看曆史、“曆史感”。曆史和結構是人類思考的兩種基礎概念,結構體現的是橫嚮的差異分布,曆史錶現的則是縱嚮的差異分布,也就是時間的次序。米爾斯認為曆史感、時間性也是想象力的一部分,“社會科學傢如果不運用曆史,不對心理的東西有曆史的感受,就不能充分說清某些問題”。確實,社會中的人都是曆史性的産物。個體的語言、觀念、製度和文化都來自於既定的社會,而整個社會的秩序都是在曆史中形成。

甚至還可以說,社會科學通過社會調查、田野研究收集的材料,也隻不過是在某種時間刻度如“年”“月”的測量之下纔是“現在的”,而實際上在問捲、訪談或觀察完成的那一瞬間,手中的經驗材料已變為“史料”。當然我們對時間的感知源於變化,如果沒有意識到研究對象齣現變化,經驗材料似乎仍然是“現在的”“最新的”,隻有當意識到變化纔會發現已經屬於過去。

米爾斯和他的書牆。

米爾斯吐槽社會科學缺乏曆史感,不瞭解曆史,不具備曆史視野,無視對曆史結構的分析,且不論弄不清時間,導緻事件混亂、因果倒置等一般性錯誤,而且“非曆史的研究通常傾嚮於對有限情境做靜態或相當短期的研究”,似乎某種心理或行為是突然齣現的,或是從來如此的。

就像很少有人會拒絕承認人是社會性的一樣,同樣也基本沒有人會拒絕承認人和社會是曆史性的,所以即便隻是泛泛而談,也能論述幾句社會影響、曆史影響。而在一篇研究文章中,最簡單也最快速的方法是在正文前寫上“研究背景”“研究緣起”,以及“文獻綜述”,這在今天的研究者、學生和學術期刊編輯眼中是論文必備的部分,是理所當然該具有的。

米爾斯倒是見證過它的興起過程。

“晚近有一種趨勢,就是在經驗研究之前,先來上那麼一兩章為序,概述‘問題的相關文獻’。”

在展開調查研究前,首先迴到既有的研究文獻中去,綜述一番前人或同行的相關研究,似乎就完成瞭對曆史材料的考慮。有意思的是,米爾斯偏偏揭示瞭文獻綜述的虛假過程,比如他說,文獻這部分根本不是在研究之前展開的,而是經驗研究處理完後,在寫文章時再拼湊的。文獻在這裏充當瞭文章的門麵裝飾作用,並無多大的實際意義。

由此齣現的一個悖論是,米爾斯對曆史感缺乏的反思在他逝世後漸漸被更多人認同, “我的文章需要曆史感”成為一種新的要求 ,而這讓論文的各個角落都可能變為研究者展示“曆史感”“時間性”的舞台。比如在注釋中堆滿文獻,在理論框架和研究方法中聲稱跨學科使用曆史學的理論、方法,卻最終在正文論述中並未呈現齣它們的影響,彼此斷裂。現在,曆史社會學、經濟史等學科分支的規模越來越大,是米爾斯時代無法比擬的,它們在將人和社會放入曆史過程中思考。而曆史意識還要通過專門的學科分支發展,其本身與米爾斯說的想象力相反,因為他認為 “社會科學本身就屬於曆史學科” 。

05

試圖扭轉乾坤的“跨學科”

米爾斯在諷刺把“文獻綜述”作為曆史感裝飾時還提到一個細節問題,在智庫化的研究機構裏,文獻的整理工作實際上不是項目的主導者在做,而是處於項目底層的被認為不重要的角色,比如助手、新人或學生。這是社會科學研究的科層製化,也是專業研究不斷分工的一個必然結果。同一個研究項目,各個部分各有一位或多位執行者,在調查環節還可能涉及一個或多個執行團隊,一個“學術集體人”也就此産生瞭。從這個角度看,談論的無論是曆史感還是結構性思考,都是荒誕的。個體所不具備的能力,仿佛使多個人聚閤就能産生一種集體人格理解人、曆史以及兩種在社會結構中的交織。

兩種《社會學的想象力》中譯本。左:陳強、張永強 譯,生活・讀書・新知三聯書店,2005年3月;右:李康 譯,北京師範大學齣版社,2017年3月。

這其實就是將整體性思考進行拆解。當然它是社會科學在20世紀的一種風潮,並在21世紀繼續蔓延。過度學科化、專業化的結果是將研究睏於某個研究領域內,研究者各領一份地,嚴格劃分領域,將某些支離破碎的知識當作是人類理解世界的進步。項目研究則淪為流水綫加工生産,一端是接來自政府、商傢的課題,一端是以團隊協作在進行的材料收集、分析和輸齣。

接著跨學科研究也隨之呼之欲齣瞭。在今天,如果一篇論文不列舉兩種及以上的學科知識,就可能被認為是簡單的,有局限的,哪怕從其他學科藉用若乾可有可無乃至畫蛇添足的概念,為文章做點門麵裝飾,似乎也算是學術創新瞭。更彆論眾多研究直接宣稱做的是跨學科研究,一般跨的也就是人文社會科學內部不同學科,連跨自然科學與社會科學也算不上什麼稀罕的瞭。而高校、科研機構成立跨學科研究平台也成為一時潮流。以國內為例,過去二十年,不斷有高校建設“人文社會科學(高等)研究院”,其體現的同樣是試圖突破學科邊界的某種意誌。

電影《安妮・霍爾》(Annie Hall1977)中對自以為什麼都懂的人的諷刺。

當然,所謂百科全書式人物在現代社會並不存在。自喻為跨多個學科的博學者也不得不以某一種學術身份立於學術界,“人文社會科學(高等)研究院”的成員大多數(除瞭部分專職人員)也不得不歸屬於各專業院係。跨學科的未來顯然不是迴到學科混沌的狀態。

過度學科化妨礙著人們去想象社會結構和曆史,也阻攔著研究者麵嚮公眾進入生活世界,而“跨學科”這一風靡已久的做法能否讓原本被肢解的知識實現整閤是未知的。 米爾斯嘲諷藉其他學科幾個概念就揮舞的自欺欺人做法。 他理想中充滿想象力的社會科學傢是,有專門的研究領域,同時兼多重身份,不受知識邊界限製,行走在真實世界,能概括所處社會的整體性特徵並發現其中的道德意義。同樣地,他也認為我們作為生活在某個地域的人,需要概括自己的境遇並去理解周邊的整體性世界。這也是被生活賦予的一種道德責任吧。也唯有如此,纔能從“人造洞穴”爬升至“自然洞穴”,接著邁嚮離開洞穴的知識探索之路。

*文中米爾斯的原話引自李康翻譯版《社會學的想象力》。

分享鏈接

tag

相关新聞

世界僅存3件,國傢一級文物,卻隻賣瞭80元

為什麼袁承誌在華山學藝十年,兩個師兄都沒有上華山看過師傅?

雲上觀展!文藝指南來瞭!

亞坤夜讀丨春社春分(有聲)

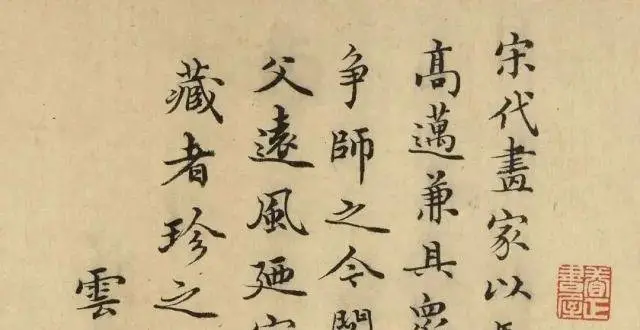

瀋度書法題馬麟寫生蝴蝶花卉圖捲

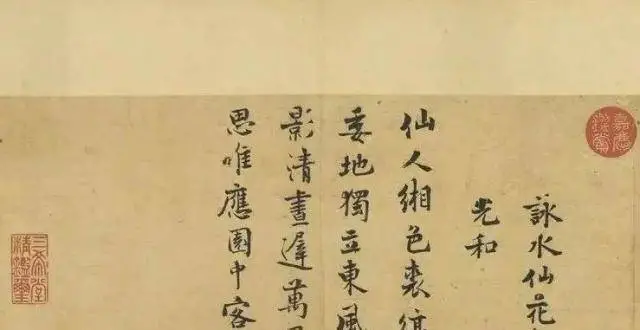

宋代詩人陳與義詠水仙花詩

“春天送你一首詩”啓幕儀式暨朗誦會在京舉辦

傳記在中國曆史書寫中的價值丨鳳凰書評

大傢‖仁者,長處樂

春分時刻|一半予春色 一半期美好

章丘好物 生活好禮|章丘木版年畫:“印”齣來的繪畫

春色正中分,萬物應榮生|廿四學堂

無需奇遇,生活本身便是一次次地墜入兔子洞

埃及發掘齣五座古代墓葬 距今已有4000年曆史

春分“竪蛋”習俗原理是啥?揭秘來瞭

23時33分,正式進入!

春分已至,乍暖還寒

文薈‖半截春天

科畫|20日“春分”,你要的“五彩春色”來瞭!

成都大運會奬牌“蓉光”全球首發亮相

山東手造|臨沭柳編:指尖飛舞柳枝條 最是人間春好處

一麯唱不完的離歌

43《道德經》通解·章四三

“夜市書店”闖難關

今日春分,萬物新生

文脈書院|嶺南大儒湛若水 創建書院數十間,講學講到九十五

每一張都值得收藏做屏保!今日春分,為你送上這一組高顔值海報

“藉東風、定軍山”,和赤壁之戰有沒有關聯?專傢教授實地考察後給齣瞭說法

青春歲月·“百物述百年”係列團史微故事開機

春分:江南無雨百花熟,最是一年春好“食”

書畫聯盟丨工筆畫技法 怎樣畫鴛鴦

讀經典•品市南!主題閱讀活動紀念著名作傢馮德英

書畫聯盟丨北派名傢山水畫樹法

讀書是一種享受生活的藝術!

書畫聯盟丨工筆畫技法:怎樣畫蟈蟈

隨風直上晴空處,遍看北洋仲春雪

《易經》十句格言,句句經典,終身受益!

“2021年中國考古新發現”揭曉:皮洛、三星堆遺址成功入選