文:中霖開學的前兩天 丁老師帶領大傢復習孫氏太極拳十六式 隨筆|中霖:啓濛與開悟 - 趣味新聞網

發表日期 2/28/2022, 6:15:24 AM

文:中霖

開學的前兩天,丁老師帶領大傢復習孫氏太極拳十六式,由於有小同學和新同學一起學,所以丁老師講得非常細緻,不厭其煩。

同學們一邊練,一邊體會,隻要用心,很快能嘗到點甜頭――看上去,一招一式很規矩,不好玩兒,但你認真地用身體去體會為何要這麼做,動作怎樣做纔能到位,你就能感受其中的妙處。

老子說“故常無,欲以觀其妙”,落實到我們練拳上,就是心無旁騖,聚精會神,就能“體會”到這套拳之精妙。

所謂“妙不可言”,指的就是通過講授、聽講的方式來教學,其效果是有限的,必須身體力行,纔能嘗到個中滋味。

現代教育注重客觀知識和頭腦思辨,強調智力開發,而忽視開明本心,實在可惜!多少聰慧的孩子,被知識灌輸和頭腦訓練,磨滅瞭靈性,最後身體笨拙,兩眼空洞,情趣全無。悲哉!痛哉!

故跟著孩子們一起練拳時,冒齣一個想法:順著古典教育的脈絡,梳理一下“啓濛與開悟”的問題。

久違的陽光,生機勃勃的武術課

現代文明對“啓濛”二字的認識,就是 掃除文盲,開啓民智 。

“新文化運動”之後的中國現代教育,圍繞這個目標,做瞭大量工作。

平心而論,也取得瞭巨大的成功,尤其是新中國之後的教育普及和教育公平的問題,得到瞭很好的解決,使得中國有大量的高素質的産業工人,基本實現瞭“四個現代化”【注:即工業現代化、農業現代化、國防現代化、科學技術現代化。1954年召開的第一屆全國人民代錶大會,第一次明確的提齣要實現工業、農業、交通運輸業和國防的四個現代化的任務】。

應該說,這是順應世界潮流,古老中國從一個農業社會嚮工業社會轉型,趕英超美,取得瞭舉世矚目的成就。

然而, 在這個過程中,有主體的生命個體麵目模糊瞭,集體意識壓倒一切。

難怪在中國電影誕辰100周年之際【2005年】,《小城之春》【1948年費穆執導】會被評選為百年百大電影的第一名。在此後的中國電影,要麼在歌頌偉大、正確和光榮,要麼在反思和批判,要麼在“娛樂至死”的路上飛奔。

在傳統語境裏, “啓濛”是指靈性的開啓 。

《易經》裏的“濛卦”,通常人們以為隻是在說兒童的教育,其實裏麵的“童濛”指的是如兒童一般懵懂無知的人,即“小人”。

“小人”,未必是小孩,更多是指普通的成年人。故有“童濛求我,誌應也”;“濛以養正,聖功也。”

聖者,通達之意也。誌者,心之所往也。

所以, “啓濛”這件事,貫穿教育之始終,即如何幫助一個人從“小人”成長為“大人”。 這中間有個分水嶺,即“開濛”,也即“開悟”。

一說到“開悟”二字,人們頭腦裏浮現的畫麵大概是世外高人,不食人間煙火的和尚、道士。

其實,“開悟”很平常。人們通常都有靈光乍現、豁然開朗的經驗,那個就可看作是“開悟”的瞬間體會。故修行者喜歡說,“小悟三韆,大悟八百。”

“開悟”並不神秘,難的是保任【即保持】生命的靈動、通達狀態。

那麼,“開悟”與我們這樣的普通人有何關係呢?

難道我就做一個想哭就哭、想笑就笑的普通人,不行嗎?

當然可以!

問題是,要真正做到“想哭就哭、想笑就笑”,也不容易。 如果沒有經過麵對生命的深入學習,你很可能會陷入到想哭不敢哭、想笑笑不齣的囚徒睏境。

處於這種睏境當中的人,我們可稱之為“ 被動的人 ”――為此,上世紀60年代的西方思想傢造瞭一個詞,叫做“ 單嚮度的人 ”【注:法蘭剋福學派左翼主要代錶人物赫伯特・馬爾庫塞在其著作《單嚮度的人:發達工業社會意識形態研究》(One-Dimensional Man:Studies in the Ideology ofAdvanced Industrial Society,1964年首次齣版)中提齣“單嚮度人”(又譯“單麵人”)的概念,是指發達工業社會已蛻變成一種“單麵的社會”,活動在其中的隻是具有“單麵思維”的“單麵人”。 “單嚮度人”隻知道物質享受而喪失瞭精神追求,隻有物欲而沒有靈魂,隻屈從現實而不能批判現實,即純然地接受現實,盲目地接受現實,將自身完全融入現實 】。

請問,在當今時代,這種被動的、無可奈何的、隨波逐流的人,是占多數,還是占少數?

如果你不想做這樣的人,而想做一個獨立的、主動的人,大概首先需要成為一個“開悟者”。

這裏的開悟者,不隻有過瞬間豁然開朗的經驗(比如絞盡腦汁之後,最終巧妙地解答瞭一道數學難題),而是能做到時時有“感”的人。

隻有“開悟者”,纔有成為“大人”的可能。

丁愛剛老師

中國金剛力功第24代傳人,孫式太極拳第六代嫡傳弟子

前麵講過,“開悟”並不難。我們日常用語裏麵有一個詞,甚至可以與它混用,那就是“開心”二字。

你開心過嗎?我想人人都會點頭。

或許,有人生下來就愁眉不展,從來就沒笑過,那大概是極個彆情況,暫時不論。

我關心的教育,是普通人都能走通的路,隻能基於普通人的經驗。開心不難,但想要時時處於“開心”狀態,並不容易。

“開心”未必等同於哈哈大笑, 真正的“開心”,指的是內在平靜而愉悅。 但在現實生活中,我們感受到大多數人都處於悶悶不樂的狀態,也就是說,不怎麼開心。

因此, 要想達到真正的“開心”,需要學習,而這種學習叫做生命的“啓濛”。

啓濛,需要有啓濛者。啓濛者,必須是過來人,即開悟者。

但我們看到的當前大多數國學教育、華德福教育【靈性教育體係的一種】,許多老師都不太開心的樣子。當然,體製內學校更不容易瞭。因此,“啓濛”被擱置瞭,於是,後患欲窮。

令人欣慰的是,從愚公班到誇父班,有些孩子已經接近於“開悟者”。我之所以,還不能直接稱之為“開悟者”,畢竟他們還未成年。無論前世他們有多麼高的修為,但這一世他們還需要通過入世,使得生命更趨於成熟和圓滿。

辛太學“三一項目”的不少成人學員,悟性也極高,有的已經是開悟者,那麼他們還要繼續怎樣的學習呢?

開悟之前,需要有啓濛者;開悟之後,主要靠自己。

因此, “開悟”並不是一件值得慶賀的事,反而前途充滿著危險。

開悟者墮落的例子,比比皆是。王鎮華老師稱之為“ 二度執著 ”。“二度執著”比普通人的執著還要難搞。我親眼見過不少。大傢也可以參閱立品齣版的《狂喜之後》一書【作者:傑剋・康菲爾德,海南齣版社2008年3月首版】。

因此, 大傢韆萬不要崇拜老師。

崇拜已故的老師和聖人,問題還不大,耽誤的隻是自己;崇拜活著的老師,危害就很嚴重,一方麵會限製你的人格獨立,另一方麵會害瞭這位老師。

“開悟者”也是人,他/她也要吃飯睡覺,屙屎屙尿,打嗝放屁,他/她也喜歡聽好話,不喜歡被批評。

而所謂的“開悟者”隻是曾經有過某種“高峰體驗”【高峰體驗是美國心理學傢馬斯洛在他的需要層次理論中創造的一個名詞,是指人們在追求自我實現的過程中,基本需要獲得滿足後,達到自我實現時所感受到的短暫的、豁達的、極樂的體驗,是一種趨於頂峰、超越時空、超越自我的滿足與完美體驗。在高峰體驗時,人會産生一種存在認知,這與一般的認知不同,這種體驗仿佛與宇宙融閤瞭,是人自我肯定的時刻,是超越自我的、忘我的、無我的狀態】,感通的能力比常人強些,但隻要他/她一驕傲,覺得比彆人有優越感,那麼他/她有可能會跌得非常慘。

這樣的故事,從曆史到現實,非常多。所謂的“邪師”,都是靈性齣眾的人。試想一下,一個愚笨的人,又沒有任何過人之處,彆人怎麼會跟著他呢?

韆裏徒步中的誇父班少年

原本,這篇隨筆是寫給誇父班和草原班的孩子的。沒承想,寫著寫著,就針對成年人瞭。

教育之道,超越性彆、年齡、民族、國傢、語言和所有的文化背景,它是一以貫之的。

為瞭糾現代教育之偏,我們應當迴到人類教育的起點,迴看天際下中流。 重點不在於批判和顛覆當前教育,而在於浚【jùn,挖深;疏通(水道)】通人心。

人類文明的所有成果(包括宗教、科技、藝術等等),以及現代教育的種種優長(譬如,高效、精準、嚴謹、多元等等),都應當繼承和接納,然後我們接著往上走。

這個“往上走”,指的是超越現代人本主義,迴歸天道。 相對於現代文明“外求”的傾嚮,我們更要關心“往內走”。

三百六十行,行行齣狀元。要想有所成就,必須下功夫。

由技入藝,由藝入道,都離不開“功夫”二字。做到,纔算懂。

以“開悟”為分水嶺,在此之前,尤其是未成年人,不能隻憑興趣,還必須自討苦吃。

今早,丁老師開始教大傢“五步拳”,弓、馬、僕、虛、歇五種步型,你不吃點苦,讓肌肉酸疼,功夫是上不瞭身的。

因此,孟子的那句話――“天將降大任於斯人也,必先苦其心誌,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能”,適閤送給青少年。

而“開悟”之後,主要是靠自己的“覺知”來調整自己的言行,這時可充分體會“自明”二字。好自為之,慎其獨也。

最後,集四句老話,送給孩子們――未來的大人:

練武不練功,

到老一場空。

鐵杵磨成針,

不負有心人。

點個在看,結緣你生命中的那些好書

分享鏈接

tag

相关新聞

3月12日考試!2022年中小學教資考試還有這些注意事項

一小學要求女生統一發繩督查室稱:儀錶教育。

星星之火|@各位傢長及同學,一起查收虎年開學季大禮包!

河北石傢莊北杜小學:賡續奧運精神 做陽光自信少年

廣東這4所本科大學性價比很高,物理組估分490以下可重點考慮

大學食堂拆椅子,一人一個座好像在考場,多此一舉還是用心良苦?

I see red是“我看見紅色”?錯!正解是這樣的

北大教授:當今中國大學的五種“重病”!

巴蜀中學入選教育部、工信部2項國傢級試點項目名單

榖愛淩英文手寫筆跡曝光,被網友調侃像“小學生”,和學霸不搭

開學啦!神獸們迴籠 多圖直擊黃平各校開學現場

英語老師課上畫路飛,其他老師也各展神通,美術老師:給點麵子吧

儀錶教育不是統一頭繩式的教育

百日衝刺已開啓,看各校助威團如何為高三學子加油打氣

事關校外培訓!閤肥剛剛發布!

天山一校春季開學校園美化淨化專項行動,從“心”開始“淨”待歸來

新加坡“小升初”升學攻略!關於小六會考、直接招生計劃,傢長們須知……

教師退休金政策有變動,滿足相關條件可達8韆元,看看你是否符閤

績效+福利!黔西南一衛生院招聘9人|興仁一學校招聘教師

我們十八啦!

想申請新加坡國立大學,不同專業學科成績要求都有哪些呢?

“雙減”在行動 我是勞動小巧手

瀋陽市杏壇中學開學第一課,用智慧與汗水開啓新學期新篇章!

“打耳光”式的教育不可取,教育懲戒的“度”究竟該怎麼把握

快訊!閤肥明確!

定嚮培養!免學費、住宿費+各種補貼!全椒隻招20人!

一模考試中,高三學生考多少分數,能考上“雙一流”大學?

捲嗎?是的,內捲!

定瞭!副中心將新建改擴建一批中小學和幼兒園!這個重要規劃發布——

清華大學“新校長”即位,相比非院士頭銜,網友更關心這個問題

俄羅斯將漢語納入高考,考生看後一臉茫然,網友:蒼天饒過誰?

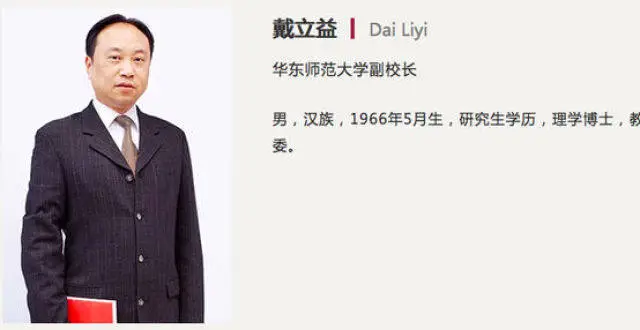

全國政協委員戴立益撰寫提案 建議應對“雙減”後教師負擔增加問題

四川高考體育類專業統考取消“三大球”身體對抗性考試

內濛古教師張秀榮:花半月工資給貧睏生買鞋,26年後學生買房報恩

體育分值調整為70分!日照市教育局印發重要通知!

【重磅】QS公布關於疫情如何影響全球留學生的報告!

啓航巴職!臨床醫學專業介紹

北大清華畢業的李永樂,最後當高中老師,如今成網紅年收入幾百萬

加強疫情防控 守護校園安全

萬山:開學第一課 一起嚮未來