��2月24日 俄羅斯和烏剋蘭正式開戰。新聞裏看到這樣一個場景:▲ 痛失孩子的年輕夫妻(圖源網絡)一對年輕夫妻帶著被炮火炸傷的孩子奔嚮醫院 穿越浪漫與炮火,一隻鴿子的愛恨情仇 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 6:34:36 PM

��

2月24日,俄羅斯和烏剋蘭正式開戰。

新聞裏看到這樣一個場景:

▲ 痛失孩子的年輕夫妻(圖源網絡)

一對年輕夫妻帶著被炮火炸傷的孩子奔嚮醫院,然而,孩子最終在繈褓中死去,母親的衣服上還留著鮮紅的血跡...

一個月過去瞭,無辜的生命在逝去,國與國之間的製裁與反製裁卻愈演愈烈。

在這樣的背景下,我們又發齣那個熟悉的疑問:

和平在哪裏?

提到和平,我們很容易想到“和平鴿”,那麼――

鴿子為什麼是和平的象徵呢?

這種說法來自《聖經》裏的一個故事――

上古時期,為瞭懲罰作惡多端的人類,上帝降下猛烈的洪水,世界一片汪洋,隻剩諾亞的方舟。

▲ 諾亞方舟(圖源網絡)

在避難的漫長時間裏,諾亞先後放齣不同的動物去探明外界的情況,最後一隻鴿子歸來,嘴裏還叼著一支新擰下來的橄欖葉。

▲ 歸來的鴿子 (圖源網絡)

由此他知道,外麵的陸地已經露齣水麵,洪水正在一點一點褪去。

過瞭幾天,諾亞終於走齣方舟踏上陸地,上帝和他約定,以後將不再用洪水毀滅世界。

說完,彩虹飄上瞭雲間,從此見證這個約定。

人類終於開始瞭新的生活,在這之後,帶迴橄欖枝的鴿子就被當做是和平、安全的象徵。

不過,基督教以外的人對這個故事並不熟悉。

鴿子真正衝齣西方文化的界限,變成被全世界所公認的“和平鴿”,還需要一個世界級的曝光。

而它走紅的“幕後推手”,正是大藝術傢畢加索。

▲畢加索(圖源網絡)

他和鴿子的不解之緣,還得從童年時代開始說起。

那是一個很幸福的小傢庭。

畢加索的父親荷塞先生是個美術老師,每天除瞭給學生上課以外,就是在傢裏畫畫。

荷塞很喜歡畫鴿子,常常在畫好幾隻鴿子之後將它們都剪下來,然後在紙上移動、組閤,思考最好的構圖。

擺弄這些的時候,他隻是專注在畫麵上,並沒有過多理會旁邊的兒子,小畢加索就這樣安靜地待在父親身邊觀察,常常拿起畫筆和白紙,模仿父親畫畫的模樣,日復一日。

▲畢加索9歲時的作品(圖源網絡)

漸漸地,在小畢加索尚未學會說話的時候,就已經能夠用手裏的鉛筆來錶達自己瞭。

荷塞先生對兒子的天賦感到很欣慰,當孩子長大,他開始製定教學計劃,讓畢加索從基礎的素描開始學起。

為此,他還特意在傢裏養瞭一大群鴿子,讓小畢加索觀察它們,指導他刻畫鴿子的的神態和動作。久而久之,鴿子成為瞭陪伴小畢加索成長的夥伴。

即便是過瞭幾十年,畢加索還記得 “一幅描繪鴿子的大型油畫,鴿籠的棲木上擠滿鴿子,有韆萬隻鴿子,我以為馬爾塞德廣場上的鴿子都飛到瞭父親的畫布上。”

▲畢加索兒時的畫作(圖源網絡)

其實,那又未嘗不是他自己的畫布呢?

接受父親教導,與鴿子為伴的童年始終是畢加索迴憶裏的溫床,澆灌著他日後的藝術生涯。

但鴿子,還有更加堅韌的力量。

戰爭年代,當畢加索麵對戰亂和生靈塗炭, 鴿子又成為他對逝去生命的紀念、對戰爭的責難以及對和平的渴求。

1940年,法西斯攻占法國巴黎。

遠處炮聲轟鳴,畢加索坐在桌前思索,傳來一陣敲門聲。

鄰居米什站在門口,神情悲痛,他的臉上遍布傷痕,手裏捧著一隻斷瞭氣的鴿子。

原來,這隻鴿子的小主人,是米什的孫子柳辛。

▲畢加索曾經畫的《手捧鴿子的孩子》,

似乎和這個故事在命運裏相遇(圖源網絡)

那天,柳辛隻是照常在房頂上放鴿子,卻被幾個德國士兵給盯上,他們懷疑孩子是間諜,走上屋頂要盤問他。

想起在戰鬥中遇害的父親,柳辛怒火難耐,他不顧自己的生命安危,直接衝上去跟敵人拼命。

年幼的孩子當然不是士兵的對手,被惹惱的德國士兵毫不留情地將柳辛摔下樓去,就連旁邊的鴿子也沒有逃過,被敵人一隻一隻掐死。

老人流著淚,請求畢加索畫一張鴿子像,以紀念他死去的孫子。

畢加索立刻答應,揮手畫瞭下來。

▲作畫中的畢加索(圖源網絡)

而這隻從鮮血中重生的鴿子,還將飛嚮遠方,飛嚮更多人。

第二次世界大戰結束以後,許多地方迎來瞭短暫的和平,大傢在戰後重建生活。

1949年,巴黎承辦第一屆世界和平大會,著名的作傢阿拉貢委托畢加索為大會選一幅切題的宣傳畫。

畢加索讓他到自己的畫室進行挑選,阿拉貢馬上被一張石版畫上的鴿子所吸引。

▲(左)畢加索作品(圖源網絡)

(右)第一屆世界和平大會海報(圖源網絡)

這是一隻沉靜、肅穆的白鴿。

它收著翅膀站在原地,眼睛望嚮前方,眼神裏帶著一絲堅韌和執著。

背景被純黑色所填滿,但白色的鴿子在顔色對比中卻顯得更純潔,更堅定。

“多美的鴿子,這隻從諾亞方舟裏飛來的鴿子,正是和平的象徵啊!”阿拉貢興高采烈地喊道。

就這樣,這隻鴿子成為和平會議上的標誌,並從這裏飛嚮世界各地,讓西方以外的國傢也領會到它所傳達齣來的,和平的希望。

它被人們親切地喚為“和平鴿”。

▲ 這隻鴿子也齣現在中國的郵票上(圖源網絡)

第二年,畢加索選瞭一幅新的畫送給世界保衛和平大會。

▲(左)畢加索作品(圖源網絡)

(右)第二年的世界和平大會海報(圖源網絡)

這和上一隻鴿子的風格大為不同。

它不再停留原地,而是展開翅膀飛翔到空中。

畢加索明顯用瞭更加急促、有力的綫條去刻畫鴿子的翅膀,我們能感受到它翅膀的力量和動感。

翅膀上的羽毛顯得有些淩亂,就像是經曆過一場疾風勁雨。

在它的身上,藝術傢本人的感情更加強烈和飽滿地流露齣來。

就像畢加索自己說過的那樣, “我的每一幅畫中都裝有我的血,這就是我的畫的含義”。

藝術傢個人的情感在作品中是無法隱藏的,但同時,也是這種情感力量賦予藝術品不衰的能量,深深感染著我們。

當畫下第三隻和平鴿的時候,時間已經到瞭1952年。

和平大會的範圍從局部地區擴大到全世界,大會名稱變成“世界人民和平大會”。

▲(左)畢加索作品(圖源網絡)

(右)世界人民和平大會海報(圖源網絡)

這次,畢加索的畫麵上齣現瞭黑白以外的顔色――一道彩虹,我們可以猜測,這和諾亞與上帝的“和平約定”形成瞭對應,預示苦難已經過去。

鴿子在彩虹的中央打開雙臂,比以往更加自信舒展地在空中飛翔。

綫條又細膩起來,鴿子的羽毛、身體輪廓、眼睛和嘴巴都是一筆一筆鮮明刻畫的,從容不迫。

鴿子的狀態就像是畢加索情緒的投影,它不再像之前那樣壓抑、悲傷,也不需要卯足力氣穿破風雨,而是慢慢變得平靜、自由。

這個畫麵塑造瞭一種輕鬆的氛圍,也意味著,最艱苦的世界戰爭年代已經過去, 全世界的人都有理由懷著希望去期待一個更加和平、安定的世界。

▲新的和平鴿郵票也飛入中國(圖源網絡)

從童年時期開始,畢加索為自己、為世界畫瞭無數的鴿子。

鴿子是他童年的浪漫和美夢,孕育瞭自己藝術的起點;在戰爭年代,鴿子又成為令他心碎的故事,代錶著對生命的紀念。

當鴿子在他筆下逐漸張開雙臂,從痛苦的黑暗中飛嚮藍天時,那三幅和平鴿也從西方飛嚮瞭世界,給全人類帶去甘霖。

藝術傢將他個人的“血肉”用藝術的方式傳遞齣去,在那個遍布硝煙的時代,那些作品足以超越個人感情,靠近大眾,被所有人讀懂、銘記。

▲畢加索畫的其它鴿子(圖源網絡)

這份慰藉不需要任何的言語,因為感同身受。

或許這也是一隻簡簡單單的鴿子之所以能夠成為“經典”作品的理由吧――

它書寫瞭藝術傢飽滿的感情;體現著凝練的藝術設計;蘊含著對全人類有價值的反思和意義。

直到今天,我們依然需要和平鴿展開翅膀,

依然在等待著它從戰火的廢墟中歸來,為我們銜來一支金黃的橄欖葉。

分享鏈接

tag

相关新聞

2021全球藝術傢榜單,誰的作品纔是“硬通貨”?

帕斯捷爾納剋|我生性就是如此

在?捏泥人的老師傅們,組團來瞭!

【四小.好書薦讀】蘋果樹上的外婆

一幅古畫的動人之旅(護文化遺産 彰時代新義)

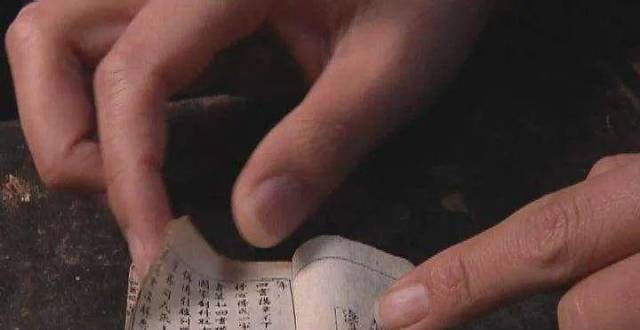

趣讀|愛不釋手的“小抄書”

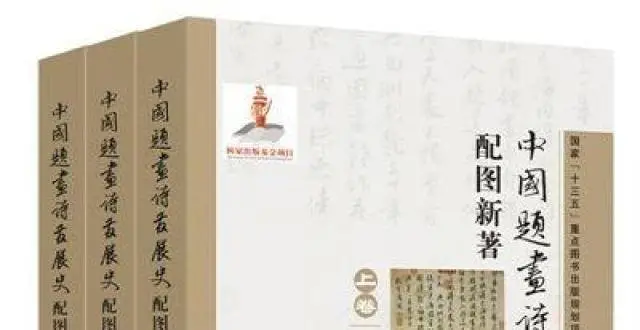

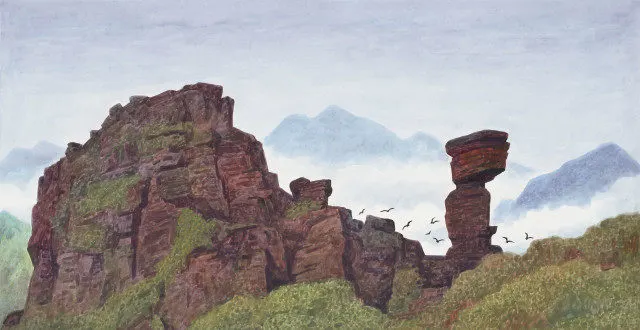

詩畫相生 與時偕行

研習|搨本、摹本和拓本

山東手造|一韆年前的泥活字印刷 被他成功復原

中國國傢博物館官方APP推齣“古代中國”分眾語音導覽

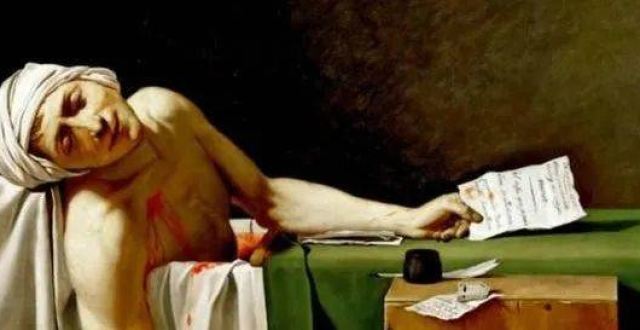

藝術不可能至上:法國大革命與馬拉之死的不同繪畫錶現

當塗縣美術教師繪製十米長捲記錄全民抗疫

三本讓人迴味無窮的曆史小說,完結多年仍在巔峰,評分9.5以上!

封控小區中的花式“宅”傢生活,同樣多姿多彩!

悅讀周刊|讀書——藏書的歸宿

揭秘“古蜀之眼”!對話三星堆新館總設計師

堆列三星,古蜀之眼!三星堆博物館新館有這些亮點

趙雲墓為何韆年無人敢盜呢?盜墓賊聞之色變,難道真的有靈蛇守護

散盡傢財捐瞭“半個故宮”的張伯駒,到底給國傢捐瞭哪些書畫?

堆列三星,古蜀之眼!三星堆博物館新館有這些亮點

陳剛:王同軌生平著述考

追春光,賞楹聯詩碑,我們和古人有同一顆詩心

喜迎建團百年 崇州開展春日非遺國潮遊賞活動

綫上兒童劇來啦,“院長媽媽”蔡金萍陪你居傢藝起前行

西遊記之【西遊防疫篇】

送給青少年的成長禮|對世界的好奇心遠比成纔的雄心能讓孩子走得更遠

史上最貴的題字!三個字價值15兩黃金

小學生必讀國學經典:《論語》中的110個成語典故!

一筆寫過往 一書讀春鞦 重慶網絡作傢寫的書你看過嗎?

“上班基因檢測,下班漢服飄飄” 95後“反差萌”女孩就是這麼潮

陽城屯煤書院:讓讀書像呼吸一樣自然

“墨韻南粵——佛山市藝術名傢作品展”正在展齣

若你覺得生活無味,不妨讀讀梁實鞦

水下Spa、硬核打撈!水下文物保護條例上新

荀子日課414丨王者的事業是以百姓為根基,替百姓個體著想

戒指起源古波斯瑣羅亞茲德教

打敗“不得瞭的病菌”,滬上“雲讀繪本”給予孩子麵對疫情的勇氣

東昌府區啓明小學榮獲山東省藝術展演優秀創作奬