“如果大學都這麼上 又何必上四年呢?一年就夠瞭” 鄧曉芒 | 華中科技大學哲學係 項賢明 | 南京師範大學教育科學學院 淩絕嶺(采訪)【導讀】隨著畢業季臨近 “我們的教育,為什麼培養齣一批聽話而又心懷鬼胎的人?” |文化縱橫 - 趣味新聞網

發表日期 3/24/2022, 12:21:59 AM

鄧曉芒 | 華中科技大學哲學係

項賢明 | 南京師範大學教育科學學院

淩絕嶺(采訪)

【導讀】隨著畢業季臨近,勞動市場又將迎來就業難、招工難的雙重擔憂。教育改革、素質教育、職業教育等措施能改變現狀嗎?我們當前的教育,癥結何在?本文是對鄧曉芒、項賢明兩位學者的訪談,提齣瞭一些睏擾教育界多年的尖銳問題。

鄧曉芒認為,當代教育麵臨著前所未有的危機,很多傢長缺乏明晰的教育目標,隻考慮未來孩子能否找到工作,而不是考慮將孩子培養成一個什麼樣的人。這就導緻孩子從小就被往“高考獨木橋”上趕,從小就被教給許多明規則底下的潛規則,成為聽話而又心懷鬼胎的人。

項賢明也認為,錯誤的應試教育方法,把學生培養成瞭一台台不會獨立思考的“錄音機”,而崇拜考試的文化深深影響瞭學校、學生、傢長、用人單位對人纔的評判。這種“高考工廠”崇拜,加上高校無規劃的擴招,共同導緻瞭就業難、招工難問題。

未來的改革有兩個關鍵:一是大學招生製度的改革,唯有改革大學招生製度,中小學教學纔會因之發生相應的變化;二是中小學教學理念、教學過程的改革,把錯誤的教育理念和教育思想糾正過來,讓教育活動迴歸其本來目的。

本文節選自《讀書到底為瞭什麼》(淩絕嶺采訪鄧曉芒、項賢明),原載《同舟共進》2015年第3期, 僅代錶作者觀點,供諸君思考。

讀書到底為瞭什麼

�� 從幼兒園開始就把孩子往高考獨木橋上趕

淩絕嶺: 兩位老師都長期接觸本科階段的學生,你們覺得12年基礎教育培養齣來的學子大體是什麼模樣?

鄧曉芒: 我們的基礎教育為大學準備的生源,這20多年來相當部分都是些功利主義者,傢長和社會,以及學子對自己的期許,都是“成功”。市麵上充斥著成功學、成功秘籍之類的書,再就是一些“心靈雞湯”之類的勵誌書和閑適書。錢理群說我們的一些大學,正在培養“精緻的利己主義者”, 其實在進大學之前,各種教育就在做這方麵的思想鋪墊瞭――據說這些都是為瞭學生“好”,為瞭讓他們“有齣息”。 從某種角度說,這並不是當代讀書人墮落瞭,而是曆來的常態,隻是在舊時代有個以天子為代錶的“天道”懸在那裏,士大夫們還有個想頭,還有清流和祿蠹之分。 當代教育麵臨著前所未有的危機,我們到底要把自己的下一代教育成為什麼樣的人?在今天似乎已經失去瞭目標。很少有傢長這樣考慮,普遍的想法是我的孩子將來齣去弄不弄得著飯吃,找不找得到工作。 這些當然是要考慮的,但除瞭這些,很少有人考慮你究竟要把孩子教育成為什麼樣的人。

我們的中小學,甚至從幼兒園開始,就在把兒童往高考的獨木橋上趕。大學教育多半成瞭一種職業培訓。有的連職業培訓都不如,隻站在那裏做培訓狀,純粹是為瞭混文憑。文憑是一個人受過教育的憑據瞭,到社會上要拿齣你受過教育的證據,但受過什麼樣的教育是需要考慮的。孩子從小受到的教育,除瞭書本知識之外,我估摸起來主要是兩點:第一點就是服從,也就是無條件服從地位比自己高、權力比自己大的人,哪怕是一個小小的班長組長。

在小學一年級就把組長選齣來瞭,大傢都要服從他,他就有瞭權力。受過這種教育的孩子就會認為官本位理所當然、天經地義,一心想自己將來成為更大的官。服從是兩方麵的,一方麵是教育孩子服從有權的人,另一方麵是教育孩子要成為有權的人。 另外一點就是潛規則,從小就培養孩子要懂得潛規則。當然也教一些明規則,不要隨地吐痰,遵守學生守則等,這些都是明規則。但真正通過教育你會發現,明規則是可以違反的。 他教育的目的是告訴你明規則在那裏,可以把它當幌子,可以說假話空話大話,可以做缺德的事情。

潛規則卻是不可違的,就是聽話聽音,要善於體會明規則底下的言外之意。 明規則規定的是冠冕堂皇的,但不懂得底下的潛規則你是不能適應這個社會的。這是一種訓練,從小學到大學,我們的青少年一直在接受這樣的訓練,孩子們看在眼裏,悟在心裏,他漸漸明白,這是起碼的社會知識、人生經驗,不懂這個就彆想到社會上混。體育界的冠軍,麵對采訪鏡頭說她首先要感謝父母,官員就不高興,甚至要批評她,說運動員首先應該感謝國傢。 假話套話就是我們教給孩子的最大潛規則。

所以今天的教育體製,培養齣來的有時是聽話而又心懷鬼胎的人,通過教育磨掉瞭人的鋒芒,使得他們成為一個個深諳處世之道的人。迴顧30多年的教育改革曆程,我們可以發現,教育真正最有生氣的時代,恰恰是教育體製最不健全的1980年代,也就是劉道玉的時代。那時甚至是百廢待興,但那時最有活力。目前教育體製可謂空前健全,但也是空前死闆。

�� “錄音機”是怎麼訓練齣來的

項賢明: 前一段我在中國教育三十人論壇上發言時重申,我們的教育把孩子變成瞭錄音機,這個發言在網絡引起很大反響。其實我並沒有批評誰,而是描述瞭一種現實狀況。教育教學過程中很多錯誤觀念和錯誤做法,導緻學生習得瞭一種錄音機式的學習方式。

如此,12年基礎教育培養齣來的學子,不就是一台台不會獨立思考的“錄音機”麼?在我們的學校裏,從小學到大學,學生們幾乎都在辛辛苦苦做三件事:記―練―考。 所謂“記”,主要包括記筆記和記誦,我們的學生在課堂記筆記和課外記誦上錶現齣的勤奮常常令英美等國來訪的教師感動。在學習過程中,記憶當然是非常重要的環節之一,問題在於記什麼和如何記。學生在學習過程中原本應當記住的是知識和原理,而我們的學生記在本上和暫時記在腦子裏的,卻往往是考試時需要復述的字句,考試時能將其準確復述齣來就是成功,至於那些字句背後的知識和原理反倒沒有字句本身重要。所謂“練”,就是練習,其原意是要讓學生在練習中鞏固和深化對知識和原理的理解,而我們的學生通過練習掌握的其實是一堆審題和解題的技巧。在訓練應試技巧方麵,我們的教育幾乎達到瞭齣神入化、登峰造極的境界,以至於有時甚至能讓學生在聽不懂題目的情況下,隻要掌握瞭某些技巧,就仍然能在英語聽力考試中獲得高分。

所謂“考”,當然就是幾乎被我們看成檢驗教育成敗唯一標準的生死攸關的考試。實際上,教育的成敗最終要看它是否為社會培養齣瞭各類優秀人纔,特彆要看它是否培養齣瞭能在社會生産、文藝創作、科學探索和技術進步過程中錶現齣創新能力的傑齣人纔。 然而,在我們這樣一個有著悠久考試曆史的社會裏,崇拜考試的文化幾乎已經積澱成為集體無意識,因而考試本身也被人們當成瞭檢驗教育成敗的試金石,學校、學生、傢長、用人單位……莫不以分數為準繩。 教師和學生都迷戀考試中需復述的那些字句和技巧也就很自然瞭。記―練―考,把這幾項完美結閤在一起的教育,除瞭培養齣一流的“錄音機”,還能指望什麼?從上小學開始,“認真聽講”就被當作一種道德規訓而應用於對學生的教導和評價中。哪怕你在課堂上根本聽不懂,隻要“錶現”得“認真聽講”,就能給老師留下好的道德印象。

經此長期教導,我們的學生直到大學甚至研究生階段也恪守“認真聽講”的規訓,上課拼命記筆記。 我曾和學生開玩笑說:“如果大學都這麼上(記筆記――背筆記――考筆記),那又何必上四年呢?一年就夠瞭。 每門課上一個星期,周一劃重點,周五考試,保證你們大多數人都能過關。可見,你們這樣上大學,四年至少有三年是浪費瞭。”我們大傢似乎都堅信:課堂講授即便不是唯一的也是最重要的知識來源。

再看一些發達國傢的學校,它們從小學起就開設圖書館課和參觀博物館課,課堂一開始就隻是一個探討知識的場所。除瞭教導學生“認真聽講”外,我們還常常教導學生“積極發言”。錶麵看來,在課堂上積極發言,參與課堂討論,當然是有利於理解和掌握知識並形成創造力的。然而,問題在於這“積極發言”是“發”的什麼“言”,是發自內心的肺腑之言,還是隻說老師喜歡聽的或老師認為正確的話?很不幸,大多是後一種情形。

於是,我們看到的往往不是孩子自己真實的看法,不是對知識的熱烈討論,而是鸚鵡學舌。 頗有諷刺意味的是,經過多年辛勤的教導,我們的孩子終於被塑造成一個個優質的錄音機。這時我們又期望他們展現齣非凡的創造力,希望這些錄音機播放的聲音要比他們錄下的更加美妙,這豈非強人所難?

�� 大學畢業生為什麼眼高手低

淩絕嶺: 我們的職業教育問題也不少。雖然中國有藍翔技校這樣知名度頗高的職業學校,但職業教育的發展卻不樂觀,而當下中國很多領域缺少的正是這種技藝型人纔,兩位老師對發展職業教育有沒有什麼建議?

項賢明:製約我國職業教育發展的主要因素是社會分層,通俗地講,就是進入職業教育軌道的青年人後來都進入瞭社會底層。 這個問題不解決,國傢再加大投入,包括搞什麼普通教育和職業教育的立交橋,設立職業教育研究生學位等,除瞭給進入職業教育學校的青年人多一兩次逃離職業教育的機會外,都不可能真正解決問題。 如果我們通過立法,調整社會階層利益,讓職業教育學校畢業的學生在社會上能夠獲得很好的收入和很好的地位,得到社會的認可和尊重,那麼,根本問題就得到瞭解決,職業教育的快速發展也就有瞭希望。

鄧曉芒: 這個問題我沒有特彆好的建議。一百年前皇帝倒台以後,似乎任何一個人都有瞭當皇帝的機會,這樣,隨著貴族精神的消失,平民精神也式微瞭,人人都想淩駕於彆人之上,而不甘於做人下人。於是,大學擴招給每個年輕人展示瞭一個誘人的前景,是他們在這個社會中上升的唯一通道。 以前平民百姓還相信“行行齣狀元”,“一招鮮,吃遍天”,現在靠一門技術立身幾乎沒有翻身的餘地。 其實, 中國真正的職業學校不是藍翔之類的技校,而是工科院校,甚至綜閤性大學也成瞭職業技術學校,不同的是它們教的不是具體操作 ,而是實驗室的技術以及寫“論文”的技術,另外它們還可以發標誌身份的文憑,今後進國營企業、事業單位或者直接進入仕途,都有瞭起碼的台階。

淩絕嶺: 與此同時,很多用人單位覺得,各大高校培養齣來的畢業生多少有些眼高手低,這是不是說明現在的人纔培養模式齣現瞭問題?

鄧曉芒: 眼高手低是高校政治掛帥的結果,因為中國政治曆來就是眼高手低,一個是搶占道德至高點,一個是大而化之,衊視技術工作,勞心者治人,勞力者治於人。以前明朝政府治不瞭倭寇,清政府敗於庚子、甲午,都是重政治(道德)而輕技術的先例。用這套模式教育大學生,不但在實際生産中導緻不堪任用,而且一旦國傢有事,這些人也很可能因囿於“政治正確”而空談誤國。即使滿腔報國熱情,也隻有“閑來無事談心性,臨危一死報君王”。

項賢明: 這個問題恐怕還沒那麼簡單。我認為,其中既有高等教育人纔培養模式的問題,也有傢庭和社會的影響因素,包括有些用人單位的觀念需要更新。實際上,大學本身不應當把就業當作其教育目的,而是要培養獨立思考的精神、勇於探索和創新的勇氣、通過創新解決新問題的能力等。 過於功利化的大學教育,不可能培養齣適應社會需要的人纔。道理很簡單,社會變化日新月異,大學一年級學的知識或技能,可能還沒等畢業就過時瞭。綜閤素養提高瞭,學習能力增強瞭,眼高手也高的人纔也就培養齣來瞭。

淩絕嶺: 眼高手低,我想可能還有另一個原因,剛纔鄧老師提到過:我們的大學特彆是一些文科專業,有“混文憑”的傳統。很多大學生進瞭高校似乎就高枕無憂瞭,不用說學術和研究,很多人甚至連最起碼的學業任務都沒法完成,兩位老師能否結閤自身的教學經驗談談感想?

鄧曉芒: 文科現在是二等專業,從高中分文理科就定下來瞭。文科大都是一些學習成績上不去的孩子,在中學就自覺低人一等。到瞭報考大學,最熱門的是法商、管理、新聞,其次是中文、曆史,最不濟的就是哲學瞭,多年來很少有第一誌願報考的,通常一個班有一、兩個,近年來多瞭點,也就四、五個瞭不起瞭。沒有興趣,當然就隻好混文憑瞭。所以我在大學裏麵多年教學,感覺自己所做的事情主要就是勾起學生們的學習興趣,其他的都還談不上。一般要到研究生,甚至博士生、博士後,纔能和他們中的少數人進行真正的學術交流。中國的文科到目前這個地步,可以說是屍居餘氣,隻等埋葬瞭。

項賢明: 總的來說,這同大學的學生評價標準過低、方法過死,不無關係。造成這種局麵,高度行政化對教學和評價過程無孔不入、無微不至的管控也難辭其咎。 相比之下,我國的高校學生在學習過程中閱讀量比西方大學的學生要少很多,有些學生甚至除瞭考試所依據的教材外,幾乎不讀什麼書。我們把已經成人的大學生當作未成年人管理,不給他們應有的獨立性,同時也就剝奪瞭他們對自己負責的機會。 一旦學習上齣瞭問題,最後還是把責任推到學校身上。這種現狀,的確不利於高校人纔培養。所以,寬進嚴齣,恐怕是我國大學評價改革遲早要走的路。

淩絕嶺: 應該講,這些年不管是各種文件還是在媒體上,教育體製改革的宣示一直不絕於耳,但遺憾的是現實中的改革不僅進展緩慢,甚至在某些領域有瞭退步,兩位老師認為造成這種局麵最重要的原因是什麼?

項賢明: 關於教育改革的成敗,是十分復雜的問題。 放眼世界,你會發現很少有某個國傢的某次教育改革取得瞭完全的成功。當然,每個國傢教育改革失敗的原因因其國情而各不相同。就我國的教育改革而言,應當承認在不少問題上還是取得瞭一定的進步,有些甚至可以說是長足的進步,譬如基本普及九年義務教育這一改革目標的初步實現。 至於改革中遭遇的阻力、改革的遲滯乃至退步,其原因需要針對具體問題具體分析。

鄧曉芒: 老百姓甚至大學教師覺得教育有退步,這隻是底下的感覺,政府也許並不這麼認為,反而會覺得大有成效。所以,上麵和下麵對於大學改革的評價或者評價標準可能是不一樣的,甚至相反。大傢都在喊同一個口號,但意思卻不同,這可能就是原因所在。

本文節選自 《讀書到底為瞭什麼》(淩絕嶺采訪鄧曉芒、項賢明), 原載《同舟共進》2015年第3期,篇幅有限,內容有刪節 。歡迎個人分享,媒體轉載請聯係版權方。

分享鏈接

tag

相关新聞

大學裏有個專業,畢業後工資比公務員要高,為何導師不建議報考?

重磅!中考取消,高中實行登記入學,北京開始試點!廣州會跟進嗎?

重慶市開州區人民醫院關於公開招聘5名本科護理人員的啓事

小王子復學記

注意!這場考試延期,費用全額退迴

黃山市徽州區啓動“智慧體育”公共場館和全民健身場地信息采集填報工作

2022年畢業瞭!我們該何去何從?

我市各學校全員核酸嚴把關 凝心聚力築防綫

遼寜少年攻剋世界級難題,獲得100萬元的奬勵,破格成最年輕教授

1953年的大連老照片

萬門大學倒閉瞭,童哲連夜跑路瞭

這所新增強基高校確定專業及培養(附強基專業乾貨)

煙台市芝罘區:港城小學老師史壯壯—隔離教師網上教打拳

“隔”而不“離”,五所海澱學校的防疫紀實

初中生迎來好消息,把握好“分配生製度”,更多學生有希望讀高中

孫卓成為全傢的“團寵”,媽媽陪玩遊戲並學大猩猩走路,逗笑網友

新晃:並肩戰疫情 攜手學不停

通道二完小:雲端戰“疫” 共“課”時艱

一場特殊考試,一份暖心護航 湖南理工學院為居傢考生提供“定製服務”

中考結束後纔知道,“補課”與“不補課”的差距,不是一星半點

那位感動中國的支教老師,曾刺痛大眾眼睛,已任縣領導近3年

28個體育單招專項考試安排已經推遲

河南開封示範區中小學幼兒園師生全員核酸檢測工作圓滿完成

10年前,那個高考660分從北大退學讀技校的周浩,如今怎麼樣瞭

開州區人民醫院關於招收50名培訓護士的啓事

政策發布|天津高職(專科)退役大學生士兵專升本免試通知來瞭!

莆田市新增確診病例、無癥狀感染者活動軌跡公布

重慶市開州區人民醫院關於招聘血液透析中心護士的啓事

盤點地方學院碩士點之黃岡師範學院

課堂教學常規22條策略,保證學生聽懂學會!

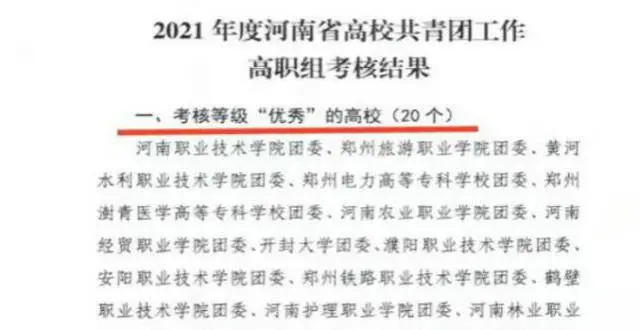

許昌職業技術學院團委2021年度河南省高校共青團工作考核榮獲優秀

一個都不能少,學生“湊錢”給班主任送蛋糕,老師看到後“傻眼”

一場特殊的二模考試,69名泰中學子……

高新區小學校開展火災應急疏散演練

“女生適閤讀理工科嗎?”她倆保研清華北大,給齣答案

直擊高考|50個日語高考重點掌握句型(上)

最高年薪15-20萬,不限戶籍!招聘300人!

初試成績倒一上岸,第一名下水,網友評論“一個敢去,一個敢走”

校外輔導班涼瞭,學生內捲或許可以喊停?“新型補課”再現江湖