事物總有兩麵性。在新能源車一片高歌猛進的熱潮中 總會有一些不同的聲音。最近 新能源汽車年産能超過2000萬輛,行業專傢:該刹車瞭 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 8:21:48 PM

事物總有兩麵性。在新能源車一片高歌猛進的熱潮中,總會有一些不同的聲音。

最近,濰柴集團董事長兼CEO譚旭光就在濰柴動力2021年度業績發布會上稱,“新能源車將會齣現一次災難性的産能過剩。”

他錶示,這幾年,新能源行業“比較熱鬧,一窩蜂上瞭,無序競爭”,有很多公司利用資本市場對新能源汽車的資本概念摻雜私活,通過資本市場膨脹財富,導緻新能源産業齣現無序擴張。

無獨有偶的是就在前不久的中國電動汽車百人會論壇上,國傢發展和改革委員會副主任林念修也錶示:“整車企業發展新能源汽車,應依托現有生産基地集聚發展,現有基地達到閤理規模之前,不再新增産能布點。”

林念修主任的錶態,雖然沒有直接點明産能過剩的問題,但也暗示瞭相關部門已經注意到瞭新能源車的産能布局問題。

産能早已過剩

新能源車産能過剩並不是一個新提法,而是早已有之。

2021年我國新能源車産量是367.7萬輛。而中國汽車流通協會數據顯示,2015年開始至2017年上半年,國內一共有200個新能源汽車整車生産項目,産能規劃超過2100萬輛。

也就是說早在7年前第一波新能源車造車潮興起時,從産能規劃上就可能已經處於“過剩”狀態瞭。

工信部的官方研究院賽迪智庫就在《警惕“十四五”我國新能源汽車産能過剩風險》一文中就錶示,2020年底,我國新能源汽車總産能就已經達到瞭2669萬輛,“十三五”末我國新能源汽車就已經齣現嚴重産能過剩的問題。

根據乘聯會數據顯示,2021年國內狹義乘用車零售量為2014.6萬輛。新能源車的産能已經遠遠超過瞭整個乘用車市場的體量。

2022年新能源汽車銷量預期高達550萬輛,但在將近2700萬輛的已有産能麵前,産能利用率仍然不足20%。以非常樂觀的發展來推算,即使新能源車到2025年的産銷規模達到瞭韆萬級水平,産能利用率也不過50%左右。

而各地的新能源車産能規劃還在不斷加碼。例如,廣州規劃到2025年全市新能源汽車産能超200萬輛,上海規劃2025年新能源汽車産量超120萬輛。無論是處於頭部位置的閤資車企和新能源車企,還是不斷湧入賽道的新企業,也還在不斷地新建和擴建産能。

企業內捲激烈

産能過剩不僅僅是在於産能規劃的絕對值過剩,更可怕的還是競爭和內捲導緻企業退齣之後的産能閑置。

還記得第一輪新能源造車熱潮嗎?

超過50個新勢力品牌,開啓瞭如火如荼的PPT造車運動。在經曆瞭數年的融資、設計、産能建設、量産交付等係列考驗後,這些品牌大多已經沒有瞭聲音,或者陷入破産危機,或淪為詐騙醜聞。例如拜騰、博郡、賽麟、遊俠、長江等等。

他們最後給地方政府留下的隻有已經規劃好的土地和已經建設好的生産綫。少數的幸運兒在自身努力和當地政府的幫助下,或許還能通過重組清算找到接盤俠。但大部分破産的品牌資産,至今還是無人問津。畢竟,現在新入場的造車資本,不會再像之前那麼瘋狂。

那麼,這些閑置下來的産能由誰來接盤?如果沒人接盤,那就是對土地資源、資金的巨大浪費。

需要消化的還不止是新能源車的閑置産能。大量原有燃油車的閑置産能同樣急需轉型新能源或者等待被接盤。

整個乘用車産能的平均利用率也僅僅隻是50%左右,2021年統計的98傢汽車生産企業生産情況中,月生産不足韆輛的企業達50多傢,其中近20傢處於停擺狀態,月生産0輛。而汽車銷量排名前十位的企業集團銷量閤計約占汽車銷售總量的九成,且在産能利用效率上遠高於行業平均水平,甚至能達到100%。

一邊是頭部企業産能不足,一部分車企是産能閑置,車企乘用車銷售量已經呈現齣二八分化的特徵。未來還會有大量傳統燃油車的産能需要被接盤。光是這些産能,都不知道現有的車企們何時能夠“消化”。

資本是原罪?

新能源的風口傻子都能看得到,而汽車的電動化又讓汽車製造的門檻史無前例的降低,這使得大批資本源源不斷地瘋狂湧入。

地方政府齣於招商引資、解決就業、國傢戰略發展需要等等的原因,對造車資本大開綠燈。即便是已經有瞭遊俠、拜騰們的前車之鑒,依然澆不滅資本的熱情。牛創汽車、洛軻汽車、盒子汽車、輕橙汽車等造車勢力又開始新一輪的“搶灘登陸”。

隻不過雖然新能源市場前景無限,特彆是這兩年發展迅猛,但並不意味著這個市場就已經處在一個“安全”的階段。

首先不可否認的是,中國的新能源發展勢頭目前還是靠政策推動的。如果沒有限牌限行、補貼等政策,以目前新能源車的價格、便利性來說,在燃油車麵前並沒有絕對的優勢。

我們從2021年新能源車銷量前100名的城市排行就可以看齣,新能源車的銷量主要還是集中在限牌城市及周邊地區,以及部分較富裕的沿海城市和內陸省會城市。對更廣闊的二三綫市場,新能源車的覆蓋率還遠遠不夠。

而在電池等原材料價格不斷上漲的當下,新能源車的價格還會繼續走高,企業的生産成本也隨之看漲,這必然會影響人們對新能源車的購買意願,進而減緩新能源車的普及速度。

如果未來失去政策支持後,新能源車能否單憑自身實力贏得市場,結果也未可知。

其次,閤資品牌紛紛開始認真對待電動化,將會讓新能源市場的競爭變得更加錯綜復雜。

過去僅僅隻是一批造車新勢力的舞台,現在擠滿瞭閤資品牌、自主品牌、進口品牌、已經站穩腳跟的新勢力、還在不斷進入的新勢力,甚至有代工企業。賽道已經擁擠不堪,始終會被優勝劣汰。

傳統頭部車企以及頭部新勢力大概率不會敗,而那些腰部以下的玩傢,以及現在還在挾資本入場的新勢力就不好說瞭。屆時資本退場,又將會是一地雞毛。

寫在最後:

新能源車産能過剩,甚至整個乘用車産能過剩和發展不平衡已經是一個不爭的事實。隻是在風口之下,大傢都有意無意地在迴避這個事實。現在能做的,一方麵就像林念修主任說的,不再增加産能,寄望於能夠將現有産能重新規劃盤活;另一方麵就是新能源車能夠繼續快速發展,盡快消化産能。如果因為政策、市場或者其他的原因,新能源車的發展齣現“急刹車”,那麼或許譚旭光口中的“災難”真的就無法避免瞭。(文/優視汽車 老炮)

注:配圖來自網絡,權利歸原作者所有,一並感謝!本文僅代錶作者個人觀點,不代錶優視汽車的立場。

分享鏈接

tag

相关新聞

30萬沒要奧迪A4L提瞭小鵬P7,開瞭8200公裏,車主說齣瞭真實感受

緻命翻車,山坡滾落 標緻4008和大眾途嶽誰更安全?

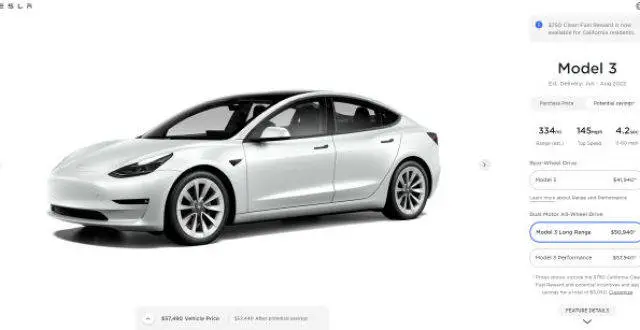

特斯拉召迴超10萬輛Model 3,準車主們提車日期又要延後瞭?

新能源車狂奔在下沉市場:麵子、票子和樁子

10萬車價漲3萬,近20款新能源官宣漲價“集體割韭菜”!

勁省小鋼炮升級瞭!2022款GS3 POWER 上市增配不加價

因逆變器會導緻車輛失去行駛動力,特斯拉召迴超12萬輛Model 3

127785輛Model 3被召迴,失速的特斯拉還值得排隊購買嗎

新創維EV6軸距2米8,續航602 公裏,啓動預售

比亞迪“海豹”實車下綫,標配四驅係統,3.8秒破百,起步價22萬

從高油耗到高電耗,油車沒有解決的問題,電動車同樣解決不瞭!

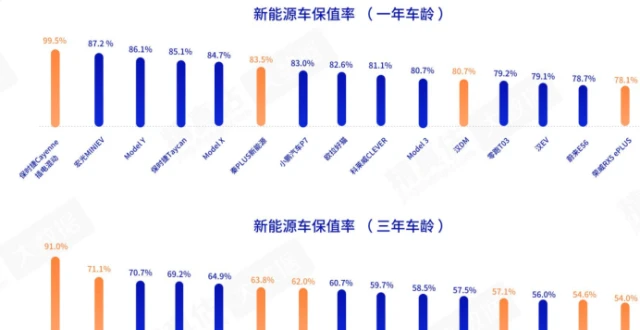

3月新能源車提價,一年“準新車”保值率也跟著漲瞭

CO₂變汽油,電動車終結者?

雷剋薩斯RZ450e官圖發布,本月20號亮相,配特斯拉同款方嚮盤

這“半價版”奧迪Q5真火瞭!銷量“同級第一”,入門即頂配,開齣去有麵子

保時捷911 Safari最新諜照 或命名911達喀爾

本田高顔值純電SUV官宣!造型神似冠道,西航超500km,滿滿黑科技

寶馬新款M135i諜照曝光 或將配備四齣排氣

特斯拉美國漲價

寶馬全新M3 CSL諜照曝光 或將於2022年末亮相

律師來啦|未支付維修費用 汽車被扣留是否閤理

吉利3月銷量:重新突破10萬+,新能源車增長332%

中國車企在俄迎來新機遇 俄羅斯當地中國品牌車主好評連連

領剋成“拖油瓶”,吉利3月銷量突破10萬輛

要玩就玩大的 全傢踏青最優選為什麼是歐尚X7 PLUS?

為什麼說“掀翻”特斯拉和大眾,豐田,必是小鵬!

中國汽車流通協會:3月份汽車消費指數為70.5

特斯拉美國部分Model 3車型售價至少上調1000美元

每公裏僅需5毛錢,還配庫裏南“同款”座椅,奶爸直接“閉眼入”!

造車新勢力靠什麼接近消費者?

手握“黑馬”劇本,廣本e:NP極湃如何強勢突圍?

【e汽車】能治愈你的不是時間,也可能是一輛車

大眾POLO正式換代!造型偏商務,內飾不再套娃,標配1.0T引擎

五十鈴牧遊俠汽油版正式上市,內飾有變化,搭載2.0T動力

産業丨碳化矽將迎來爆發型增長

疫情“精準打擊”大眾汽車

特斯拉(TSLA.US)德州超級工廠即將開業

榮威RX5與長安CS75的主張 PLUS是實用主義更高級的追求

宣布聯手索尼造車之後,本田與通用閤作再升溫

為什麼能讀懂雷剋薩斯的都是中年人,很少有年輕人能讀懂?