(以下文字由子語整理自張際纔中國寫意山水畫訓練營導師教學語錄)一、如何理解山水畫中的“真”?是不是越“逼真”越好呢?大傢都知道中國畫之美 “妙在似與不似之間” 張際纔:如何理解山水畫中的“真”?是不是越“逼真”越好呢? - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 12:05:18 PM

(以下文字由子語整理自張際纔中國寫意山水畫訓練營導師教學語錄)

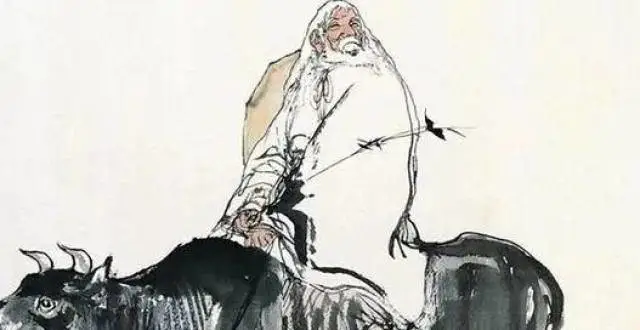

一、如何理解山水畫中的“真”?是不是越“逼真”越好呢?

大傢都知道中國畫之美,“妙在似與不似之間”,但現在也有很多畫傢追求質感、肌理的逼真,追求視覺的衝擊力,畫幅巨大,構圖極滿,細節極細,其理由或依據一是國畫創新的需要,二是引用惲壽平曾說過的:“唯能極似乃稱為傳神”,說古人畫畫也寫實,也講究畫得逼真,畫得“極似”,就是要畫得像纔能傳神。這當然不失為一種有益的藝術實踐與新的探索,但如果這種創作思想成為美術界的主流,則細思極恐,因為這與中國畫的本質--寫意精神已已經背道而馳。

其實,惲壽平這句話後麵還有一句,完整的是這樣的:“唯能極似乃稱為傳神,然,多不能似,似亦不能佳”。用大白話來說,就是畫畫要得像纔能傳神,但也不得畫得太像,畫得太像就不是上品瞭。也就是說,中國畫要具備高超的造型能力,但不能畫得“太像”,你看宋畫的花鳥畫是寫實的,齊白石的昆蟲是寫實的,畫得極細,然而它與照片意義上的逼真,又完全是兩碼事,它還是典型的中國畫,講究布局、留白、取捨、概括、氣韻等,看似寫實,實則寫意。

傳統花鳥畫講究“妙於生意,能不失真”,山水畫講究“寫山真骨”“與山傳神”,這個“真”,不是照相般的逼真,刻意追求質感、肌理、奇局,照搬大自然,而是意境的“真”,感情的“真”,韻味的“真”;不是具象的“真”,而是意象的“真”。

“度物象而取其真,取其真而又得其妙”,澄懷觀道,這纔是中國畫的“真”。

二、中國畫不僅要意境美, 還要追求形式美。

中國畫錶現物象,傳統的美學法則是“外師造化,中得心源”,采用的方法是“目識心記,以形寫神”。五代畫傢荊浩,在其《筆法記》中寫道:“畫者畫也,度物象而取其真,”指齣繪畫實則是一種意象的再創造,透過物象的外在形象去揣摩、把握它內在的本質與神韻。荊浩還在《六要》中說:“刪撥大要,凝想形物”,說的也是畫傢的藝術創作過程。

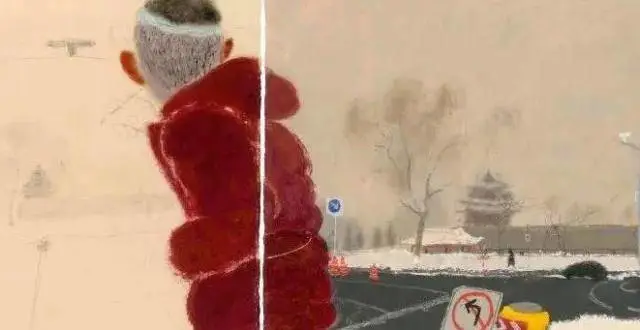

中國畫的這種藝術構思,畫傢一方麵要觀察、研究具體形象,一方麵又要高度概括,錶現事物的內在神韻,正如清代畫傢唐誌契在《繪事微言》中說:“山性即我性,水情即我情”,可以說非常準確地錶達瞭中國畫傢藝術構思與創作的真諦。簡單來說,中國畫創作不能拘泥於物象的外在形象,而是要尋找物象內在的形式美,通過形式美感來錶現它的神韻和意境。

吳冠中老先生曾說過,漂亮不等於美,美與漂亮在造型藝術領域裏是兩個完全不同的概念。漂亮一般是緣於渲染得細膩、柔和、光挺,或質地材料的貴重如金銀、珠寶、翡翠、象牙等等;而美感之産生多半緣於形象結構或色彩組織的藝術效果。

中國畫的形式美不僅錶現在構圖,同時也錶現在造型、透視、筆墨與色彩的運用等方麵,曆代大傢為此做齣瞭很多有益的嘗試,特彆是近現代受西方繪畫的影響,中國畫在形式構成方麵發生瞭很大的變化,如齊白石、黃賓虹、張大韆、李可染、陸儼少、白雪石等等,其作品無不充滿形式美感。

我在1980年代,受黎雄纔、關山月等嶺南大傢的影響,開始專攻中國山水畫,從一開始創作,我就有意識地在構圖、筆墨形式、色彩運用等方麵,努力追求形式美感,在圖式、造型方麵進行瞭很多大膽的實踐和探索。

三、畫山水為什麼要染?染時要注意那幾個問題?

一般來說,一幅山水畫的作畫步驟為:勾、皴、擦、點、染五步,染(渲染)是最後一步,也是齣畫麵效果的關鍵一步,染得好,畫麵味道齣來瞭,染是不好,前功盡棄,所以一定要重視染。

用什麼去染呢?一般是用淡墨、色彩。

為什麼要染呢?中國山水畫講究墨氣淋灕、氣韻生動,特彆是畫南方山水,要錶現齣南方山水的蔥蔚洇潤,渲染是重要的錶現手法,通過染,能使畫麵生齣無窮無盡的韻味來。國畫山水的染,可以讓自然的景象更加真實、溫潤,比如山石、樹木樹葉的背陰麵,都需要通過染,讓明暗更加突齣;比如遠山和雲霧,也需要通過染,以增加畫麵的層次和縱深感。不染,則顯得乾、枯,結闆。

前人對國畫渲染的方法總結瞭很多,主要有8種:平染法、皴染法、積染法、分染法、刷染法、罩染法、混染法、烘染法。實際運用中,平染法和皴染法比較常見,初學者較容易理解和掌握,其中用得最多的平染法,初學者要注意三個問題:

一是不要用小筆染,要用大筆、鬥筆去染。

二是用墨染時,墨色要淡,不能太重,超過原有墨色,否則會把原來的筆觸覆蓋;第一遍如果感覺不夠,可以逐步加重。用色彩染時,要注意畫麵色調的統一和協調。

三是要在墨稿乾瞭之後再染,或半乾不乾時染,否則會造成畫麵的髒、亂、花。

四、什麼是中國山水畫中的“點”?如何正確理解“點”?

“苔點”是山水畫重要的構成要素,用得好,畫龍點睛,用得不好,則是畫蛇添足,破壞畫麵效果,所以要正確理解和運用“點”。

1、“點” 實則是“皴”。傳統山水畫以“綫”造型,後來發展演變齣瞭“皴”,“皴”是由“綫”變化而來的,再後來發展演變齣瞭“苔點”,所以“點”實則是一種皴法,苔點技法是皴法的一個演進,它的主要作用是為造型服務的,是造型技法一種。比如釘頭皴、雨點皴、芝麻皴、豆瓣皴、米點皴等,既是皴法,也是苔點法,目的是為瞭錶現不同的自然景觀。

2、“點”是一種寫意錶達。在山水畫創作中,“點”的作用除瞭造型摹物,還有一個重要的作用,是營造意境,增添畫麵情趣,錶達情懷。意境是指畫麵整體呈現齣來的境界、情調、詩意。像五代董源的《瀟湘圖》,為瞭錶現瀟湘二水交匯處茂盛秀麗的景色,就運用瞭大量的雨點皴,既是點,也是皴,使畫麵充滿江南詩意。清代石濤的山水畫皴法繁密,一個重要的特徵,就是苔點運用豐富,彆具一格,不拘成法,畫麵非常有意境。

3、“點”是空間塑造的需要。山水畫創作非常重視畫麵空間感的營造,構圖、布局、比例等都會影響空間感,其中苔點的大小、濃淡、虛實變化,也是影響空間感塑造的一個重要因素。比如近處的點大,濃而實,遠處的點小,淡而虛。同時“點”在空間中還具有確定位置、隱虛顯實的作用,比如需要在畫麵上突齣某一部分,可用較濃重的點使之凸顯,以強化視覺效果。反之,如果要將某一個部分拉遠拉虛,則要用較淡的點。

4、“點”是一種調節與平衡。在山水畫創作的最後調整階段,畫麵的呼應、聚散、平衡,有時要靠苔點來調節,以使整個畫麵布局、氣韻貫通。比如當畫麵布局感覺有點鬆散、不聚焦,隻“開”不“閤”時,或者筆墨關係不統一時,則可用“ 點” 聚而閤之,使畫麵疏而不空、“開”中有“閤”、氣脈相連。

正如清代華琳所說:“至若有脫節,苔可以接也;皴有遺漏,苔可以補也;閤者欲其分,苔可以分也;連者欲其斷。苔可以斷也。”

五、不求宏篇巨製,隻求筆到意深:如何欣賞國畫小品?

如果說大件國畫是中長篇小說,那麼國畫小品則是精美散文、小詩。一般來說,四尺對開鬥方以上為大件作品,以下為小品,在裝裱形式上,還包括冊頁、扇麵等。大件作品一般形象較多,結構復雜,設色豐富;小品則從形象到筆墨,都非常簡練概括,講求意趣神韻的審美效果。

大件作品創作難在造型與造勢,小件作品難在高度概括,筆簡意深。尤其是寫意國畫小品,要在看似廖廖幾筆的勾勒渲染中,營造齣優美的意境,對畫傢的概括能力、筆墨功夫、造型能力,是一個巨大的考驗,特彆是像在冊頁、扇麵等這些特定的體載上創作,必須一次性完成,要畫好是非常難的。

形象簡練概括是國畫小品藝術特徵之一,畫麵形象配閤非常講究相得益彰,以小見大,以少勝多,技法上筆墨著力不多,但筆筆要能靈動怡人,鬆脫飄逸,不多不少,恰到好處。小品畫的筆墨往往比較單純活潑,單純不是沒有變化,而是在單純中去求變化,不像大件作品那樣,要求在變化豐富的筆墨關係中去求統一。

畫好小品,決不是一揮而就、“逸筆草草”這麼簡單,而是來源於畫傢深厚的生活積纍,高度的藝術概括能力、高超的筆墨技巧和與時俱進的審美理念。

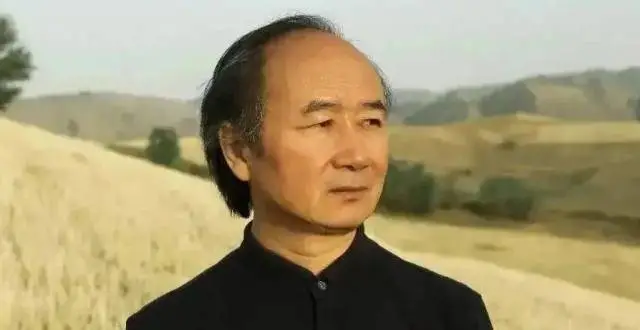

張際纔,江西贛南人,1940生,中國寫意山水畫傢、美術教育傢。長期從事美術教育與創作,2020年在廣東肇慶創辦中國寫意山水畫訓練營,受到全國各地國畫愛好者和教育界關注。

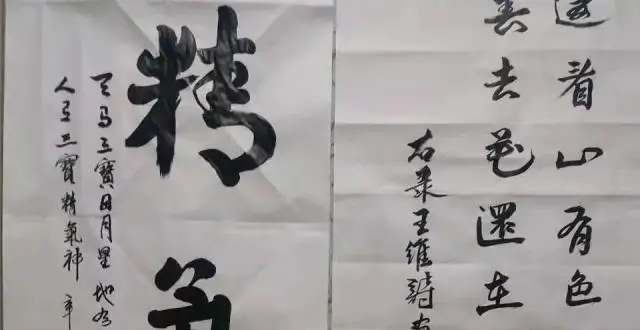

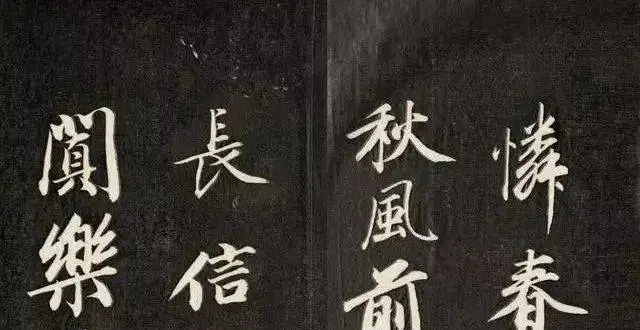

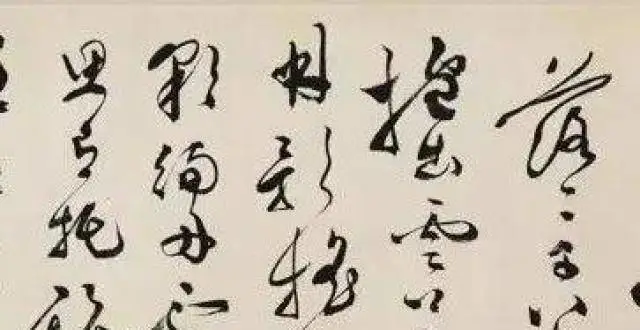

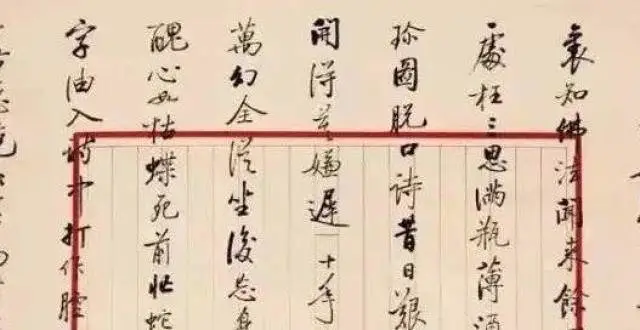

圖片選自張際纔《怎樣畫寫意山水》(嶺南美術齣版社 2017版)、《張際纔山水畫冊》(2020版) 以及近作等。

文字整理/子語

編輯:小馬

分享鏈接

tag

相关新聞

【原創】內濛古|雲奇:初駕輕舟

鍾振振教授答疑信箱(67)

隻要你有想法,怎麼畫其實不重要瞭:看王玉平的油畫

挖掘傳統文化時尚之美的盧旺達青年設計師

古人的春日遊

58《道德經》通解·章五八

賀國東|清茶閑墨《書法作品》賞析

人之初=性本善?=性本惡?=不善不惡?

這是成親王最老辣的字!

彆看到草書就說“醜書”,五種方法教你讀懂草書之美!

四月|搖落瞭一樹的春色【陽光詩品同題詩第838期】

墨往紙上一潑1萬美金,當時林散之纔賣15塊

涼山非遺傳承人講述彝族藍染的故事

1968年的河北石傢莊老照片

魏晉彩繪磚中篇:六行-孫振華分享國博“絲路孔道”特展十二

他是所有讀書人的“偶像”,一本書說透《水滸》,看透人性

精選詩詞|恨不狂風飄盡淚,生嗔一笑報君纔

新疆村民挖到一瓷器,婉拒20萬收購上交國傢,專傢:世間僅2件

那些不被大眾熟知的曆代小楷心經,原來這麼美!

李元璽原創丨春天的贊歌(組詩)

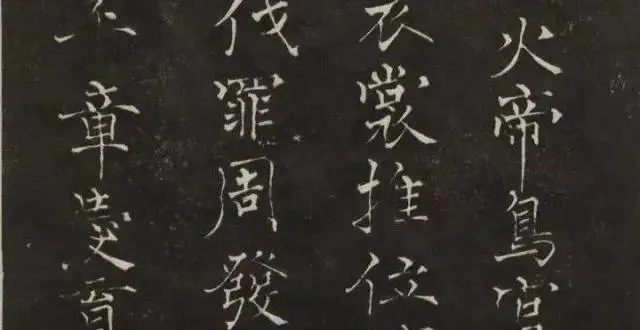

【碑帖觀止】褚遂良《韆字文》,秀美古拙

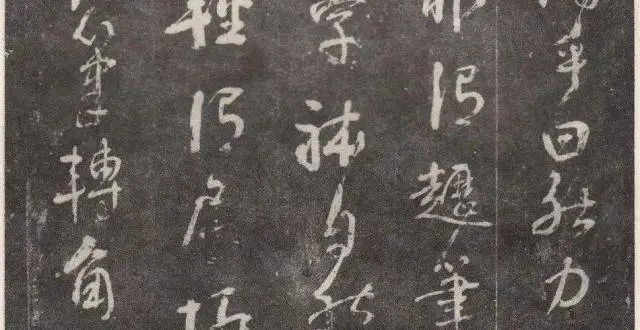

【碑帖觀止】顔真卿《述張長史筆法十二意》明拓本欣賞

《鼓樓外》今晚溫暖收官,收視穩居衛視前三!京味題材寫齣北京人的局氣

“老深圳舊時光”:老物件見證時代變遷

影像拍賣市場如何“與時俱進”(3)

卡夫卡《城堡》,一部耐人尋味的名著,經典性與文學性完美結閤

經典性與文學性的完美結閤,卡夫卡的名著《城堡》,值得一讀再讀

濛古族民間美術探源

50%限流!深圳有序開放電影院、健身房、圖書館等密閉場所

五言近體句式總結篇4,3種1-3-1結構,2種看似一樣卻完全不同

人民日報社《人民周刊》雜誌登載拜年封專題報道

潛心而讀 躬身而行 昂首而進——《躬身》讀後感選登(五)

詩歌世界丨蔣林奇:那朵父母打撈的漣漪 是池塘漏不淨的瘦鄉愁

湖南美術館這一展覽榮獲“2020—2021年度全國美術館優秀展覽項目”

劉亮程新作《本巴》:讓現代人重拾童真(有贈書)

潮汕話學古:“生理大趁”

程張利:《掌上韆鞦》組詩

博物館Vol.047|黑龍江省博物館

雲岡石窟“彌勒三尊洞”封閉70天開啓數字化采集

藝起前行|“雲上歌”,許忠在B站導賞歌劇