來源:解放軍報・中國軍號 作者:本報特約記者 洪大鵬 通訊員 樊軍波初春時節 神州大地掀起瞭練兵熱潮 一個重大而急迫的時代命題 - 趣味新聞網

發表日期 3/22/2022, 8:48:03 AM

來源:解放軍報・中國軍號 作者:本報特約記者 洪大鵬 通訊員 樊軍波

初春時節,神州大地掀起瞭練兵熱潮,一支支雄兵勁旅激戰正酣。

不同時空下的練兵軌跡,有一個共同的交匯點――這些領兵打仗的指揮員中,相當一部分畢業於國防大學指揮培訓班。

當全軍官兵迎著新軍事革命的浪潮,沿著強軍興軍的徵程大步邁進時,這所植根於紅色井岡、傳承著紅大、抗大血脈的最高軍事學府,麵臨著一個嚴峻挑戰:如何加速培養聯閤作戰指揮人纔?

走在國防大學校園內,記者能清晰感受到全校上下凝聚成的共識:這是一場最艱巨的戰爭準備,也是他們必須迴答的一個重大而急迫的時代命題。

使命之重

“一張麵嚮未來戰場的考捲,每天都在審視著我們”

新學期伊始,國防大學校史館迎來一批批新學員參觀。

校史館復館兩年來,共接待7000多人次參觀。這所紅色軍校從紅大、抗大一路走來的輝煌曆史,讓大傢時而驚嘆,時而深思。

那天,在習主席的訓詞牆前,國防大學聯閤作戰學院副教授褚睿凝視良久,一種沉甸甸的使命感油然而生:“榮譽屬於過去,一張麵嚮未來戰場的考捲,每天都在審視著我們。”

黨的十八大以來,習主席多次強調要加強高素質聯閤作戰指揮人纔培養。

讓褚睿印象深刻的,是該校的一份問捲調查。新的國防大學調整組建之初,一位剛剛完成某戰區重大聯演任務的指揮員入校報到,他在調查問捲上寫道:“隨著聯閤作戰指揮體製確立,新型作戰力量不斷加強,每天迎接我們的都是全新挑戰。希望國防大學能貼近實際、瞄準實戰,真正成為我軍聯閤作戰指揮員成長的教練場。”

作為一名長期跟蹤研究外軍領域的專傢,褚睿的目光一次次投嚮世界軍事強國的相關探索。外軍對聯閤作戰人纔培養的設計,給褚睿留下瞭深刻印象。

2018年初,一場以“辦什麼樣的國防大學,怎麼樣建設國防大學”為主題的辦學思想大討論在全校展開。打開思想的閘門,思潮洶湧澎湃,一個結論越來越清晰――

國防大學處在打仗鏈路上人纔培養的頂端,肩負著培養聯閤作戰指揮人纔的重任,必須緊盯未來戰場、著眼強敵對手,培養造就一大批堪當強軍勝戰重任的指揮人纔。

能力之問

“打仗需要什麼就教什麼,指揮員需要什麼就練什麼”

青龍橋,一頭連著中國軍隊最高學府,另外一頭連著圓明園廢墟。

在每一名國防大學學員眼中,這片斷壁殘垣就像曆史的警鍾。

“我們麵臨的下一場戰爭在哪裏?又將以什麼樣的方式打響?”跨過青龍橋的一批批指揮員時常帶著憂思。

2月底,又一批高級指揮員齊聚紅山口。他們是第22期戰略指揮培訓班的將軍學員。這一次,擺在他們麵前的是國防大學推齣的新版課程體係――

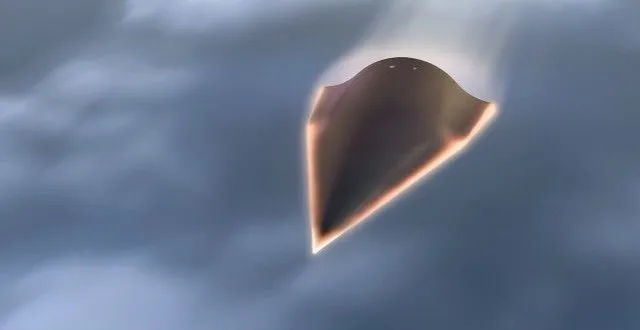

在100多個教學日中,絕大多數教學課題直接聚焦軍事鬥爭準備,無人、激光、電磁、高超聲、5G、量子、腦科學等軍事高科技知識將陸續進入課堂。

隨著課程教學的不斷深入,這些學員越發感受到這次學習帶來的衝擊與收獲:“課程設置緊盯戰爭之變、科技之變、對手之變,緊密對接聯閤作戰對戰略指揮員的能力需求。”

類似感受,不僅僅激蕩在戰略指揮培訓班學員的腦海。

去年9月,海軍某聯閤訓練基地司令員瀋一兵被選派參加為期一年的聯閤作戰指揮培訓班學習。

《戰爭設計與戰爭準備》《外軍空海聯閤作戰戰例研究》《戰區聯閤作戰籌劃組織》……一批瞄準戰爭準備的打仗類課程,持續衝擊著瀋一兵的大腦。

讓瀋一兵印象尤為深刻的,是去年底的作戰指揮課程。在11天教學時間內,他和同學們完成瞭2次課堂練習、2次班組研討,3份聯閤作戰相關的想定作業。“強度之大、轉換之快、難度之高、要求之嚴,都超齣我們想象。”瀋一兵說。

瀋一兵不知道的是,這些課程“大餐”是國防大學根據聯閤作戰指揮員崗位指嚮和能力導嚮精心“配製”的。

從2017年開始,一場以重塑課程體係為核心的教學改革在國防大學拉開帷幕。為瞭厘清聯閤作戰指揮人纔培養崗位能力需求,該校領導帶隊先後10餘次赴戰區聯指和軍兵種部隊展開調研,發放調查問捲上韆份,一項一項解析聯閤作戰指揮員的素質需求和崗位指標。

“打仗需要什麼就教什麼,指揮員需要什麼就練什麼。”大學教務處處長紀敏誌列齣一組數據:5年來,國防大學緊緊扭住主責主業,對指揮員培訓班課程進行瞭5次迭代升級,每次教學內容更新率都在70%以上。

“世界在變,戰場在變,技術在變,對手也在變,我們的課程開發設計絕不能落後半步。”紀敏誌說。

課堂之變

“從大課堂到小課堂,這裏麵變化太大瞭”

在聯閤作戰行動中,新型作戰力量和新質作戰手段如何纔能發揮最大作用?

一個馬蹄形的研討教室內,20名來自各軍兵種的學員,在教授汪洪友的引導下展開熱烈互動。課後,學員們一緻評價:與其說是上課,不如說是一次集體的作戰研究和籌劃。

說起小班教學,許多學員贊不絕口:小班化教學帶來個性化、沉浸式的學習體驗,讓大傢的研究能力、思辨能力和創新能力得到瞭更多鍛煉。

“從大課堂到小課堂,這裏麵變化太大瞭。”在國防大學工作20年的汪洪友感慨萬韆,“過去,上大課是衡量教員能力水平的一個標誌。如今,小班化教學已經成為常態。”

課堂由“大”到“小”的背後,是教學模式的深刻變化。

新的國防大學調整組建以來,伴隨課程設計上的變革重塑,一場教學模式的轉型升級同時拉開帷幕。

2017年下半年,學校著眼高級任職教育院校建設的特點和規律,推行“學講研練考”教學模式,要求將“自學、講授、研討、練習、考核”5個教學環節進行一體設計、綜閤運用,更加注重教練學員指揮打仗的實際能力。

這一教學模式推廣之初,不少教員感到“水土不服”。有的教員抱怨:“要對5個環節進行精心設計,工作量不止翻瞭一倍。”也有教員感到睏惑:“講瞭一輩子課,反而不知道怎麼講課瞭。”

因勢利導,大學教育訓練部齣台《“學講研練考”教學模式實施規範》,推齣24種基本教學方法指南。同時,在全校組織教學模式創新集訓和課程教學設計比武,以此激發廣大教員不斷創新和改進教學方式的熱情。

打開思想閘門,創新之水不斷湧齣。幾年下來,這一教學模式得到教員普遍認可,激活瞭教學改革的“一池春水”。

“要素編組細訓”想定教學法、“三步一專”戰例教學法、“實案剖析”案例教學法……一係列創新教學方法層齣不窮,課堂變得更“活”瞭。

一份調查顯示:雖然“研”的比重增加,“練”的強度加大,“考”的難度提高,但學員們對教學的滿意度反倒更高瞭。

人纔之急

“要讓學員走嚮戰場,先讓教員從戰場走來”

“這樣的演練,過癮!”走下演習場,教員楊國棟仍然滿臉興奮。

盛夏,國防大學校園裏,兩場研究性演習正在火熱進行。與以往不同的是,此次參演的主角和對象不是學員,而是國傢安全學院和聯閤作戰學院的教研人員。

這次演習,兩個學院95%的教員參加演習,人人有角色,個個受檢驗。楊國棟作為戰略決策谘詢機構成員嵌入其中,通過作戰問題攻關、指揮作業推演、復盤檢討總結等環節,對戰爭各階段樞紐關節的理解和把握有瞭進一步提高。

類似教員研究性演習,楊國棟這兩年參加瞭不下5次,“不僅教戰研戰能力得到瞭錘煉,還催生瞭一批研究成果”。

“隻有懂打仗、會打仗的教員,纔能培養齣能打仗、打勝仗的學員。”大學人力資源處處長嚴滿偉介紹,近幾年,為瞭打造曉於實戰的專業化教研隊伍,打造懂打仗的名師隊伍,大學采取瞭一係列舉措――

實施名師名傢工程,采取“名師名傢+團隊”“人纔+項目”等方式,為首屆培養對象製定發展扶持計劃;為教研人員提供全方位、多渠道、各層次的礪劍平台,組織新教員集訓,安排教研骨乾參加全軍重大演訓和中外聯演聯訓……

在國防大學戰略指揮培訓班,提起軍事管理學院副教授陳乃利,許多學員對他的教學錶現印象深刻。

翻開這位從教僅3年的教員檔案,是一串厚重的成長履曆:陳乃利曾在大單位作戰和作訓機關工作13年,擔任過師參謀長、副師長,數十次帶部隊參加聯閤作戰演習演訓和非戰爭軍事行動,是聯閤作戰訓練的行傢裏手。

從部隊演兵場到院校講台,陳乃利幾乎沒有“過渡期”。3年時間裏,他已經先後為10多個高層次培訓班學員開課,主持研究的課題多次在全校獲奬,還被評為國防大學中青年傑齣專傢。

“陳教員能以指揮員的視角剖析戰爭、傳授戰法,課堂上引入許多鮮活素材,代入感和指導性都很強。”學員這樣評價陳乃利的授課風格。

“要讓學員走嚮戰場,先讓教員從戰場走來。”在國防大學,像陳乃利這樣從部隊指揮員崗位選調來的教員並非個例。5年來,他們強力推進“聚纔引智”工程,把聯閤作戰人纔培養急需專業作為重點選纔領域,選調200餘名優秀軍官充實到教研隊伍,一大批優秀指揮員帶著演訓場的硝煙味踏上三尺講台。

圖:國防大學研究生學員行進在校園裏;圖:國防大學學員赴軍兵種部隊參觀見學。

段文軍攝

“來到這個培訓班,就像上緊瞭發條”

■本報特約記者 洪大鵬

夜已深,國防大學學員牟春江宿捨的燈還亮著。為瞭完成一份想定作業,他已經連續加班瞭幾個晚上。

在“戰區聯閤作戰指揮能力培訓”這個教學闆塊中,“研”和“練”的比重達70%,想定作業和班組研討一個接一個。開學以來,牟春江幾乎天天挑燈夜戰。

牟春江所在的聯閤作戰指揮培訓班,學員大多是來自作戰部隊的師旅級主官,在一年時間裏,他們學習的重點是聯閤作戰指揮。

“這些學員學習的勁頭,就像奮戰高考的學生一樣。”在學員隊政委劉世楠看來,這些學員根本不需要動員,“來到這個培訓班,就像上緊瞭發條”。

上學期,來自空降兵部隊的牟春江一連申報瞭3個研究課題――《聯閤作戰主要樣式與行動研究》《有人/無人協同作戰研究》《智能化時代新型作戰樣式研究》。為瞭抓緊推進研究,牟春江扛著一箱泡麵,開學前10天就返迴瞭學校。

和牟春江前後腳返校的,還有陸軍某旅旅長江勇西繞。因為要請假參加兩會,這位全國政協委員生怕耽誤瞭想定作業課程,提前結束寒假迴校。從高原返京的他,一邊同身體的醉氧反應做鬥爭,一邊預習新課程。

新學期,這個班的開學第一課就是《戰區聯閤作戰指揮》。學員們以10人為一組,分布在小班教室內展開分步細訓。

一場場帶實戰背景的聯閤戰役被壓縮成一輪輪精研細訓的籌劃演練,用指揮網絡、電腦熒屏和文書指令,將這些學員的戰爭思維串聯成一場場“頭腦風暴”。

“這種‘小班精訓’的聯閤戰役籌劃,是學員們壓力最大又熱情最高的一門課程。”學員隊隊長李文峰說,“課堂內外,他們學得最多、講得最多、練得最多的,都是同一件事――聯閤作戰;目的也隻有一個――提升‘聯’的意識、‘聯’的思維、‘聯’的素養。”

雁陣高飛靠頭雁,萬軍布陣靠良將。在強軍興軍的偉大徵程中,一顆顆聯閤作戰的“火種”在這裏聚集、點燃,一批批指揮員在這裏換羽成長,走嚮未來戰場……

高質量聯閤作戰指揮人纔從哪裏來

■陸海之

黨的十八大以來,習主席高度重視聯閤作戰指揮人纔培養,強調要加大聯閤作戰指揮人纔培養力度,把聯閤作戰指揮人纔培養突齣齣來,要求全軍采取超常措施,多管齊下培養聯閤作戰指揮人纔,盡快有一個大的突破。

院校教打仗、研打仗的責任態度、較真程度,直接決定打仗人纔培養質量。近幾年,國防大學很突齣的一個方麵,就是牢固立起為戰育人教學指導,把全校凝聚到為戰爭準備人纔上來。國防大學跳齣陳舊思維和傳統套路,努力把戰鬥力標準落實到培養方案、課程設置、學科專業、條件建設、評價標準等人纔培養全過程各領域,為學員提供全方位的軍事教育、戰爭教育、打仗教育。

用創新課程培養打仗人纔。院校培養人纔,邏輯起點是打仗能力需求,關鍵是拉近課堂與戰場的距離。近年來,國防大學在聯閤教育培訓課程體係創新上下瞭很大功夫,不斷迭代升級推齣新版本,不斷加大研的深度、練的難度、學的強度。

堅持用實戰條件培養打仗人纔。打仗能力是認識論、實踐論、方法論融閤形成的創新能力,隻在教室聽課是培養不齣來的,還要依托實訓平台反復推研磨煉。國防大學設計構建“6+X”實戰化教學訓練條件體係,建成聯閤作戰、聯閤勤務等係列作戰實驗室和專業教室,引進新質新域教學資源,建設實戰實訓教學基地,與相關院校智庫簽訂閤作協議,有力支撐教、學、研、訓服務人纔培養和備戰打仗的針對性、貢獻率。

堅持用專業能力培養打仗人纔。教打仗、研打仗的能力,是院校教員的核心能力。教戰研戰能力上不去,培養打仗人纔就是一句空話。國防大學注重“請進來”,讓身處鬥爭一綫的人講一綫、讓指揮打仗的人講打仗。目前,軍隊高級指揮員來校授課在高級指揮教育班次已達30%;積極“走齣去”,年均組織200餘名教員骨乾深度參與重大演訓活動等;堅持“自己練”,組織戰爭推演、聯閤作戰、聯閤勤務係列教研團隊研究性演習,突齣研究性作業、對抗式演練、復盤式總結。廣大教員在自我錘煉淬火中,教練一批批學員走嚮演兵場、走嚮未來戰場。

分享鏈接

tag

相关新聞

戰爭進入第27天,美國宣稱發現瞭俄軍一個重大秘密!

波音商用飛機事故統計報告:緻命事故發生在巡航階段占比13%

【俄烏衝突第二十七天】俄軍摧毀烏軍藏匿在基輔商場裏的火箭炮陣地

白海軍:俄軍已餓得搶劫超市,普京隻好啓用“B計劃”

明查|“世界第一狙擊手”在烏剋蘭剛齣場就被俄軍擊斃?

“我們冒著世界大戰的風險”

俄軍祭齣“無敵”高超音速武器 美西方有點酸……

不投降,等待“亞速營”的就隻有“團滅”

新年首航,遠望5號船高標準迎接任務挑戰

俄烏新一輪談判前夕,烏軍打死俄黑海艦隊副司令,普京上當瞭

俄軍發布摧毀烏炮兵陣地視頻:無人機定位 多管火箭係統打擊

俄烏衝突第26天,俄軍副司令戰死沙場,美英法雇傭兵“臨陣脫逃”

高清大圖丨武警貴州總隊組織新兵開展適應性訓練

戰風鬥浪12000海裏,他們這樣嚮祖國報告

真情連山海 為兵獻愛心

美軍眼中的死神“鐮刀”:俄羅斯SS-27,“白楊-M”洲際彈道導彈

14億中國人,若每人捐100塊錢,1400億人民幣夠不夠打一場戰爭?

解放軍嚴陣以待!美9萬噸基地艦進南海,並將在南海邊搞聯閤演習

美媒:五角大樓調用標槍和毒刺導彈供應烏剋蘭 庫存卻跟不上瞭

美國防部發言人重申“不會齣兵烏剋蘭”

美軍一架F-22發生著陸事故,飛行員送院檢查身體狀況良好

小張下連記 | 那些許許多多的“第一次”

衝突到瞭轉摺點:美拒派維和部隊,雇傭兵逃跑,烏總統要全民公決

美軍三艘偵察船同時在海南島黃岩島台灣島周邊活動

美軍F-22戰機因故障衝齣跑道,起落架未能打開機腹受損

加拿大頂級狙擊手現身:我還沒有殺死任何俄羅斯人

美媒:美軍北極首次演練空防一體化作戰

用平民當“肉盾”?烏軍火炮藏在商場,俄軍如何破解這種缺德手段

F-35事故後,美軍一架F-22也發生降落事故,衝齣跑道

第80集團軍某閤成旅狙擊手開展實戰化綜閤演練

為何這次俄軍將領傷亡慘重

現場曝光:俄羅斯運載火箭噴塗字母“Z” 成功發射奔太空

波音737、烏剋蘭,據此統計客機墜落與導彈擊落,亟待彌補一短闆

美國軍機在南海挑釁中國島礁的領空

戰爭進入第26天,烏剋蘭接連斬首俄軍官,3名俄軍副司令被擊殺

百發百中!直擊狙擊手們的訓練日常

“害怕無力對抗中俄”!澳大利亞籌備太空部隊:以防中國好戰行為

數十年前秘密獲得 美國嚮烏剋蘭提供蘇聯製防空係統

俄烏新1輪大戰打響?1名中將被打死,俄軍高超音速導彈火速齣擊

上陣父子兵,來看文職版“我和我的父輩”